青海河湟地区庄廓“厚重”生态经验的现代设计转化

——以河湟民俗文化博物馆设计为例

王雪菲,雷振东,陈景衡(通讯作者)/WANG Xuefei, LEI Zhendong, CHEN Jingheng (Corresponding Author)

1 引言

近年来我国各地区许多以高校为主的学术团体,对典型传统地域性建筑的生态经验进行了大量的研究。刘加平院士团队在西藏高寒、新疆干热、云南多民族等典型地区,对传统民居中所蕴含的生态经验进行了科学化与技术化研究,提出适宜的地域生态住宅模式,并进行了示范项目的建设[2]。宋晔皓等人对夏热冬冷地区村镇农宅进行研究,提出了基于乡野调研的被动式设计策略库和绿色建筑设计框架[3]。鲁安东等人对江浙地区传统蚕室建筑进行了类型化的研究,分析了其建筑形式与环境调控原理之间的关系[4-5]。肖毅强总结了岭南地区传统聚落中的典型类型空间,提出了“气候空间”的概念,并对其形态尺度进行了定量研究[6]。张彤等人以“热力学模型”为分析框架,探索了徽州乡土建筑内在的生态机制[7]。这些学者团队采用了多学科交叉的研究方法,在规律和原理层面对传统地域性建筑的生态经验进行了研究,对本研究有很大启示。

青海省河湟地区具有生态脆弱、资源稀缺、气候严寒的环境特征,以及浓厚的宗教氛围和多民族融合的文化特征,其地方传统建筑源远流长,特色鲜明。然而,随着城市化的快速发展,该地区面临环境资源恶化、地域建筑文化消亡的严重问题。在地域文化背景下,如何实现建筑可持续的目标?通过科学系统的研究,从原理层面理解传统建筑的环境作用机制,重构地域建筑生态知识体系,对于现代地域建筑设计的研究是十分必要的。

传统地域性建筑受到环境气候、经济技术和社会文化等各方面的影响,各个因素之间互相制约、平衡,关系复杂,难以量化,某些文化上的影响甚至是“反气候”的[8]。如果单纯从技术层面对传统建筑生态经验进行研究,有忽视建筑学科复杂性和脱离设计研究核心价值的局限。如何厘清要素间的关系,明确模式演化的动因,将生态经验从多要素的复杂作用中剥离出来,明确其中的技术原理,再将其还原到地域文化语境中,并在现代建筑体系下,转换成为建筑师可操作的具体设计模式。特别是小体量的传统建筑的生态经验,在大尺度公共建筑中如何转化以及适用性,都是需要进一步研究的重点。

本文以青海省河湟地区传统庄廓为研究对象,解析其“厚重”生态经验的科学原理,并将其转换为现代建筑体系中的设计模式,利用空间形态策略诠释传统建筑的生态内核,以解决地域文化传承和绿色需求发展之间的矛盾。

2 传统庄廓“厚重”生态经验

庄廓是青海河湟地区特有的传统民居类型,其整体形态规整,中间设置院落,四面由房间或院墙围合而成。最外侧为生土夯筑而成的高大院墙,除入户大门外没有任何开口,外观封闭厚重。房间全部朝向院落,内墙多由精致的木雕门窗组成,木质梁枋层次丰富,与质朴封闭的外观相比,显得精巧通透。整体呈现外封内敞、外拙内秀的形态特征(图1)。

1 河湟地区传统庄廓聚落和建筑(摄影:王雪菲)

河湟地区气候严寒、辐射强烈、多风沙,资源匮乏,为应对外部条件,形成相对舒适的居住环境,传统庄廓发展出了多种生态经验策略。其中,作为分隔庄廓内部环境和外部气候的界面,厚重院墙起到了尤为重要的环境调节作用。同时,院墙是庄廓外部形态中占据面积最多的要素,它使建筑与所处的黄土高原地理环境浑然一体,构成了人们对于该地区人居环境的整体意象。

2.1 厚重围护结构

传统庄廓的整体形态外封内敞,内部院落低矮开敞,利于争取更多太阳辐射,而外侧围护结构厚重封闭,有效隔离外部严寒气候,减缓内部热量的流失(图2)。外部院墙形态上有明显收分,由上至下厚度约为400~1000mm,千户院等建筑的外墙随高度的增加则厚度更大。院墙采用生土夯筑而成,表面涂抹草泥,生土经过夯筑之后,密度可达1800~2000kg/m3,质量很大,热阻值和比热容远高于普通砖墙[9]。白天吸收太阳辐射储存在墙体中,夜晚释放热量,可减小室内温度波动,减缓温度变化,有效应对河湟地区昼夜温差大的特点。此外,庄廓在建造时首先夯筑外部院墙,后期再根据功能需要不断建造房间,建造房间时会在院墙内侧再砌筑一道土坯内墙,因此,外墙是由夯土院墙和土坯内墙组成的双层墙结构,双墙之间的空气间层可对外部严寒气候进行缓冲,起到进一步的保温防寒作用。

2)放眼全球,重点选择。在埃克森美孚公司的七大油气战略区中,北美、南美、大洋洲是核心战略区,其次是欧洲和非洲,而亚洲及中东并不具有重要位置。中东以资源丰富且优质著称,埃克森美孚并没有太多涉足,仅进入卡塔尔、阿联酋、伊拉克等少数几个国家,也不占据主导地位。亚洲也是诸多国际石油公司早期进入并视为核心的战略区,埃克森美孚除了在哈萨克斯坦与雪佛龙、壳牌等大石油公司联合作业参股田齐兹、卡沙甘等少数几个大项目外,只进入印尼、马来西亚等少数国家,存在感不强。埃克森美孚非常看好俄罗斯北极地区,但随着美国对俄罗斯实施能源制裁,埃克森美孚不得不撤出了其在俄罗斯北极庞大的勘探项目。

2.2 厚重围护结构的复合性

传统庄廓的厚重外墙是在当地物质资源、气候环境、经济技术、社会文化等多方面因素互相作用、影响下形成的。处于黄土高原与青藏高原的过渡地带,河湟地区地表深厚的黄土层为当地的营建活动提供了丰富的物质基础,生土土料经过水分控制和强力夯击,颗粒之间产生胶结,使夯筑体的力学性能和耐久性大幅改善,作为建筑材料取材方便、成本低廉。但由于夯土墙体的抗压强度大,抗拉、抗剪强度较差,需要较大的截面尺寸以增加侧推力,因此传统庄廓的院墙十分厚重,洞口极少,以避免受力不均。这种厚度和质量上的增加,同时也提高了夯土墙的热工性能,有效应对当地严寒和温差大的气候特点。多方面因素的复合作用下,逐渐稳定,最终形成了该地区的“厚重”建筑类型。

3 现代地域建筑设计实践中的问题

在传统建筑的围护结构中,物质实体承担了结构、围护、保温和装饰的多重作用,也被赋予了建构、生态和文化等多重意义,有着很强的复合性,是一种提高资源利用效率的营建策略,蕴含着传统社会朴素的生态观。然而随着新型材料的开发和建造技术的提升,在现代建筑体系中,尤其是在大型公共建筑复杂且高质量的建设需求下,混凝土材料、框架结构、保温系统以及饰面材料被广泛采用,现代建筑围护结构的各方面作用被层层分解,传统的厚重围护结构的复合性也被消解。保温系统的全面包覆使建筑环境与外部气候割裂,环境调控的目标被从建筑设计的范畴中剥离。此外,仅依靠外饰面层对地域性进行回应,建筑内部的结构关系很难从外部得到感知,忽略了外在形式背后的动因[10],这样的“厚重”难免成为停留于外在形象层面的简单模仿。

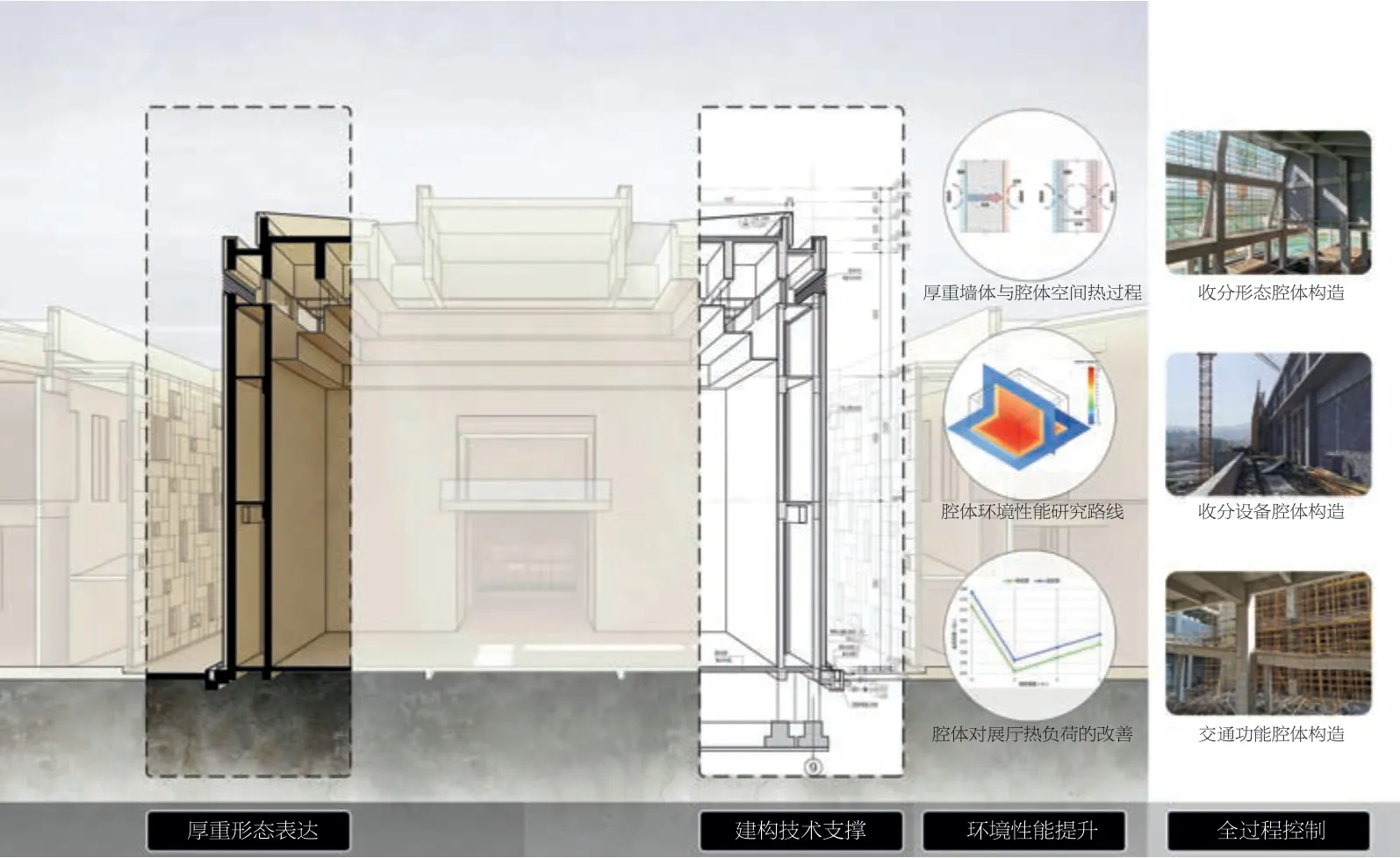

在河湟民俗文化博物馆的方案设计中,作为地区标志性文化类公共建筑,项目需要构建典型河湟地域建筑的风格,表达河湟地域文化。同时也需要遵循生态设计原则,达到国家对于新建公共建筑应按照绿色建筑标准进行建设的要求,面对目前普遍出现的绿色技术指标化和设备堆砌化的困境。因此,如何解决地域文化传承和绿色技术发展之间的矛盾,是设计中需要深入思考的问题。为了响应地方气候环境,从结构层面建立建筑与地域场所的关联,设计团队受到传统庄廓的启发,尝试将其“厚重”生态经验在原理层面进行转化;以期在大型公共建筑的前期设计中,利用空间形态策略提升建筑的生态绩效,使传统建筑的生态原则成为地域形式表达的内在逻辑,并将其转化为现代设计中的具体模式(图3)。

2 传统庄廓厚重围护结构在建筑中的生态作用(绘制:王雪菲)

4 “厚重”生态经验的现代转化

4.1 腔体空间的复合

传统厚重围护界面的构造是基于材料的物质性产生的,形态上的厚度赋予其空间上的纵深,使其从一个二维的界面变成三维的实体,延长了室内外热量交换的路径,辐射得热被储存、缓释,从而使其获得力学和热工性能的提升。现代建造体系中,围护结构已无需利用厚重质量来获得性能的改善,但通过从实体物质到腔体空间的转化,依然可以对建筑主体环境起到缓冲作用,达到提升环境性能的目标,同时整合功能和形态需求(图4),以此延续传统庄廓厚重外墙多重作用复合的特性,达到内在逻辑和外在形式的统一,是一种多目标复合的设计决策。

4.2 腔体空间的生态原理及规律

在腔体空间中,导热、对流和辐射3种传热方式同时存在,由于静止的空气介质导热性小,封闭的空气间层可以起到良好的保温、隔热作用(图5)。但不同于普通材料层,空气间层的热阻并不与其厚度成正比,主要受到两个界面上的空气边界层厚度和界面之间的辐射换热强度的影响[11]。在我国民用建筑热工设计规范中,给出了不同特定工况下,厚度在13~90mm的封闭空气间层热阻取值[12],适用于构造层面的腔体。但对于能够整合一定功能和形态需求的、空间层面的,以及体量较大的腔体,对于其环境性能影响的研究目前还比较少。

为了明确空间层面的腔体对室内热环境的影响,本文分别采用了稳态和动态方法,对简化房间模型进行计算。采用稳态计算的方法时,将腔体视作外墙部分结构,空气间层热阻的计算结果受形态影响较小;且改变其热阻,房间内平均温度几乎不变,这主要是由于外墙的传热系数较小,增加热阻对房间热环境影响不大。采用动态模拟计算,将腔体作为单独热区时,四周有腔体的房间室内平均温度波动较小,年总热、冷负荷减少10%左右,说明腔体作为缓冲空间,有效抵御了室外气候的影响(图6);增加空腔宽度,房间内平均温度变化较小,但由于房间传入空腔的热量增多,房间热负荷随之稍有增加(图7),说明腔体宽度较小,保持较为狭长的形态时,有利于单位空间提升环境性能的效率。

3 河湟民俗文化博物馆方案设计效果图(图片来源:西北荒漠区绿色建筑模式与技术体系课题组)

4 围护结构的转换和特性

5 围护结构实体与腔体空间的热过程

6 四周有腔体房间的温度场

7 腔体宽度对热负荷的影响

8 不同需求下的腔体空间类型

9 河湟民俗文化博物馆方案设计中的腔体类型

4.3 博物馆建筑中的腔体类型

以河湟民俗文化博物馆方案设计为例,通过厚重外墙到腔体空间的转译,团队在设计前期探索了不同功能需求和形态需求下的腔体空间类型(图8、9),以期建筑在形成良好环境性能的同时,与当地历史文脉产生结构性的关联。

4.3.1 功能需求下的腔体类型

根据不同功能对环境性能要求的等级差异,公共建筑空间可分为低性能空间、普通性能空间和高性能空间[13]。对于河湟地区严寒气候,低性能空间适宜分布于建筑周边,作为普通或高性能空间与室外气候的过渡,使空间布局响应热量的传递逻辑。例如,设备、储藏、交通等辅助功能,可与形态狭长的腔体空间相结合,解放主体使用空间的同时,使其形态完整而具有更多使用功能上的可能性,提高空间使用效率。

(1)设备功能

在博物馆建筑中,展厅作为核心功能,占使用空间的比例很大,并且作为对室内物理环境有较高要求的高性能空间,需要通风、空调等大量设备系统的支撑。在本案例设计中,中心展厅是整体空间序列的高潮,采用了集中向心的形态。为保证展厅内部空间的纯粹和完整,将设备系统在建筑空间层面进行组织,与房间四周的腔体空间进行整合,避免附加后期装修遮蔽管线,使建筑结构在空间内部得到更为真实的表现。

在本案例设计中,展厅周围布置了双层围护结构,形成腔体空间,并将空调系统的送风管道和雨水管道集中置于腔体内,预留了检修空间。其中两个集中展厅的体量较大,层高分别为14m和20m,为保证结构稳定性,并且避免腔体内空气因垂直方向温差过大引起过多对流换热,将其在竖向上分别划分为两层和三层。展厅内墙设置可开启侧高窗,外墙对应处设置百叶,使展厅内部能够自然排烟,减少消防设备管道,在设计前期达到设备减量的目的(图10)。

10 河湟地区“厚重”生态模式的设计应用

11 交通功能的腔体空间

(2)交通功能

交通空间因有明确的方向性,多呈现线性形态,与楼梯、坡道或走廊结合时,形成两侧封闭、垂直高耸的空间形态,因富有表现力而经常在博物馆、展览馆等公共建筑中出现。作为使用者短暂停留的场所,交通空间对环境性能的要求等级较低,特别是仅用作疏散功能的楼梯间对于能耗的要求几乎为零,利用交通空间作为腔体对室外环境进行缓冲,可有效减少主要使用空间的热损失。本案例中内院的微气候相对稳定,面对内院设置坡道的腔体空间采用了双层玻璃幕墙构造,缓冲外部气候的同时充分利用太阳辐射补充得热(图11)。

4.3.2 形态需求下的腔体类型

在文化类建筑的设计中,通过形态表达对地方历史文化进行回应是不可回避的需求。根据传统庄廓的外部形态特点,例如,收分和深洞口形成不同形态的空腔类型,结合不同功能需求和环境性能需求,达到形态表达(expression)和环境性能(performance)的复合目标[10],以及外在形态表达和内在空间逻辑的统一(图12)。

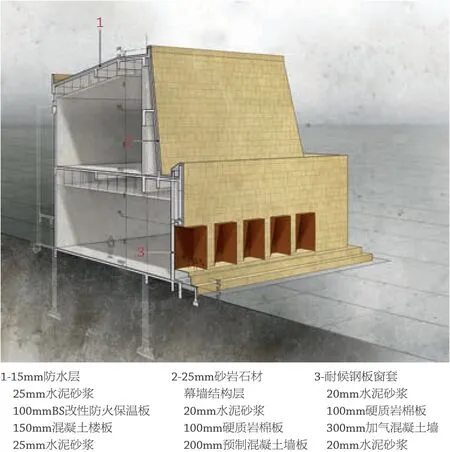

(1)收分形态

为了加强结构稳定性,传统庄廓的夯土院墙采用了上窄下宽的收分形式,也使整体形态显得更加敦厚。在该博物馆设计中,为了回应地域性的表达,在单层展厅和办公区域等外部采用了收分形态的腔体空间,其中内墙材料为加气混凝土砌块,外墙采用了预制混凝土墙板,保证倾斜外墙的施工效果。部分腔体作为集中设备管线的空间或是直接作为土建风道。

(2)深窗洞形态

因为夯土墙的抗剪强度较差,传统庄廓的外墙上很少开洞口且开洞面积较小,狭小的洞口由于墙体厚度显得更加深入。本案例设计中,在功能或形态上需要开洞口的部位,结合腔体空间形成了深洞口,增加了建筑立面的层次。部分窗洞采用了耐候钢板材质的窗套,强调洞口的纵深感,暗示墙体的厚度。窗间墙部分的腔体结合设备功能,保证展厅空间的完整性。

5 结论与展望

本文提取了河湟地区传统庄廓“厚重”建筑类型,对其内在的生态原理和复合性进行了解析,利用腔体对严寒气候的缓冲作用,完成从实体围护结构到腔体空间的转译。在此基础上,以河湟民俗文化博物馆方案设计为例,研究在文化类公共建筑中不同功能需求、不同形态需求下的复合腔体类型。后续将对办公、学校、酒店和商业等更多功能类型的公共建筑进行探索,形成一系列的腔体模式图解,探寻更多空间类型演变的可能,实现环境性能、形式以及功能需求的整合,延续地域传统建筑的生态内核,达到建筑文化传承和绿色发展为一体的复合目标,为我国西北地区的绿色建筑设计提供新的研究思路。□

12 收分形态和深洞口形态的腔体空间(4-12绘制:王雪菲)