黄宾虹绘画对书法的影响

——以手札和画跋为例

■史可婧

(中国艺术研究院,北京 100012)

一、黄宾虹的绘画修养在书写中的体现

书与画的关系最早见于唐代张彦远《历代名画记》中“书画通体而未分”,之后历代绘画论著中,关于书画“同源”“同体”“同法”的论述成为不可缺少的一部分。黄宾虹作为名副其实的国画大师,其在绘画上千锤百炼形成的用笔习惯和笔墨语言自然会有意无意地融入到他的书法中,越到晚年,他“以山水作字”的理念越得以显现。无论从用笔用墨,还是结字章法,他的行书都自觉地实现了“以画入书”,从而比一般书家的字更显通脱,非五体书法兼柔可以写成,也非笔耕不辍可以造就。李苦禅曾说“画要达到了极处就是书法,书法要达到了极处就当画儿看。一件高度的大写意画那都是以书法写出来的;一件高度的书法作品那就是一幅好画。”[1]黄宾虹的这些作品正体现了书与画你中有我、我中有你的交融。

(一)关于用笔

黄宾虹在其《画法要旨》中提出:

承先启后,惟元季四家为得其宜。干湿互施,粗细折中,皆是笔妙。笔有工处,有乱头粗服处。正锋侧锋,各有家数。倪云林、黄大痴多用侧锋,王黄鹤、吴仲圭多用正锋。然用侧者亦间用正,用正者亦间用侧。钱叔美称云林折带皴皆中锋,至明之启祯间,侧锋盛行,易于取姿,而古法全失,即是此意。后世所谓侧锋,全非用锋,乃用副毫。惟善用笔者,当如春蚕吐丝,全凭笔锋皴擦而成。初见甚平易,谛视六法皆备,此所谓成如容易却艰辛也。元人好处,纯乎如此,所由化宋人刻画之迹,而实得六朝、唐人之意多矣。[2]

通过他对古人用笔的分析可以看出,黄宾虹作画遵循着“画家无弃笔”的理念,因此他的笔法极其开放和多元,这也造就了他书法中丰富且超脱的用笔方式。

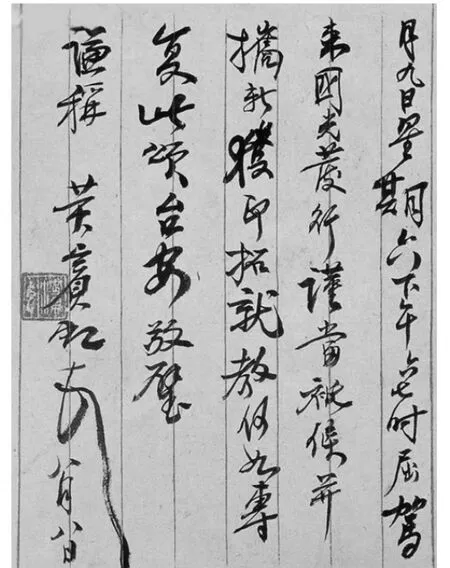

首先,在行笔的顺锋和逆锋上,黄宾虹主张“有顺有逆”。他在与朱砚英的书信中言“用笔如炼句,有顺有逆。逆是倒装句,似宋人之诗,不易学,不可不学。虞山、娄东之后,全是顺笔,故画甜而不为鉴家所重。”可见黄宾虹对于顺笔和逆笔皆是肯定的。其次,在藏锋于露锋上,黄宾虹也显示出一个通画书家特有的洒脱。用笔的藏露结合是一切书法佳作的共通处,黄宾虹在手札的书写中往往按笔势随转变笔锋,使得藏露交替出现在作品中,厚拙与灵动相结合,使作品天趣盎然。如图1中字形大小穿插错落,有纤细的牵丝引线,也有厚重的顿挫转折,“驾”“此”等字都是明显的藏锋用笔,而“当”“发”等字的主笔又很明显是逆锋入笔裹锋前进,一幅作品中呈现了丰富而多变的用笔方式,这样的情况在黄宾虹的手札中很常见。正如他在《国画分期学法》中言:“古人作字,其方圆平直之法,必先得于心手,合乎规矩。惟变所适,无非法者。是以或左或右,或伸或缩,无不笔笔卓立,各不相乱;字字相错,各不相妨;行行不排比,而莫不自如,全神相应。所以遒敛之至出精神,疏散之极而更浑沦。”[3]由此可知,黄宾虹在书写中追求的是“遒敛之至”和“疏散之极”的精神和气韵,因而不会囿于传统书家对八法的运用,也不会苛守严谨规整的布局,往往打破常规“惟变所适”,这正是其在长期绘画实践中形成的。

图1 黄宾虹晚年书信(图片来源于雅昌艺术网)

黄宾虹大胆地将捻、撮、拖、绞等作画的用笔习惯施于写字中,吸收山水画中的“皴法”入书,造成一种完全不同于笔法转折呼应清晰明确的运笔方式。如图2致海清先生书信,通篇笔触短促有力,极少提按,中锋运笔,寓变化于笔端,细而察之,一线之内变化微妙,恰如其画中“皴笔”一般精妙,繁而不乱、简而不弱,有高山坠石的厚度,也有千里阵云的节奏,耐人寻味[4]。这封书信字与字行与行之间相互穿插,错落有致,有大开大合之笔画,亦有短小紧凑之结字,给人变化多端,趣味横生之感。这正是其书法在绘画滋养下而“自出机杼”“自有我法”的体现。

图2 黄宾虹晚年致海清先生书信(图片来源于雅昌艺术网)

(二)关于用墨

黄宾虹的行书越至晚年笔法越是凝练,线条的韵味也越是凸显,此即“笔精”。那么“墨妙”则主要体现为书作中浓淡苍润的墨色变化。黄宾虹由金石书法中悟出五笔七墨法施于绘画中,逐渐实现了对笔墨高超的驾驭能力,终形成浑厚华滋的笔墨境界。由此及彼,在书与画不断的交融中,墨的运用亦体现在他的书法创作中。

黄宾虹对于唐人写经没有墨法很是贬斥,认为“唐人写经之书谓为奴书,无墨法耳”[5]。因此他的行书几乎和他的山水画一样墨色变化丰富,偶尔参以“渍墨”和“破墨”等表现形式,使浓淡之墨相组合以达到变幻无穷的效果,这是传统书家难以驾驭的表现手法。他喜用浓墨,他的手札也多是以浓墨书写,下笔时蘸墨很饱满,墨色也较浓润,往往根据笔毫干湿来调整笔锋和用笔方式,直至一笔墨完全用尽。在行笔中追求力透纸背,通常无墨处亦见神采,充满迟涩之感,线条犹如万岁枯藤般苍涩老辣。有时他也参用“以浓墨蘸水”的绘画用墨法来写字,以“墨法贵在淋漓而不臃肿”为原则,讲究“一笔之中,有数色之墨;一点墨之中,有干湿互用之笔”[6]。这种独特的用墨之法,明显是从国画中悟得的,这也正是其“画家书法”的特色。书家写字都会很注重笔墨精良,砚水干净,如沈尹默对待书写之严谨,从不用隔夜的宿墨,并且对毛笔有“笔根干净,最是要紧”[7]的要求。可是黄宾虹却在书法中并不在乎这些,专用宿墨,且习惯用颓笔。这些原本存在于绘画的习惯和细节反而在书法创作上产生了意想不到的效果。图3黄宾虹致白蕉书信,该信札用的不是专门的信笺纸,而是普通宣纸裁成,因而显现出丰富的墨色变化,用笔浑厚老辣,但有多处字迹含糊,缺笔甚多,估计写于1952年前后眼疾加重的时期。正因他眼睛看不清,所以放弃了对字形的把控,反而加强了墨色的表现效果。他凭借着积累在心的书写经验,下笔有力,用墨大胆,偶有涨墨字出现强化视觉效果。行笔不疾不徐,布局参差错落,有乱石铺街之感,中间部分略显疏缓,字迹舒朗,与左右两段构成强烈的反差,形成浓淡缓急的多重对比,在他的众多书信中可谓用墨表现较为丰富的代表。由于他在书写信札时并不会花费时间和心思去构思和经营章法,皆是随性书写,他将绘画中的写意性一以贯之于书法创作中,不恪守法度的同时却又时刻着眼于基本的书写规范上,在用笔和用墨上增添了更多随机和自由的成分,完美地将书与画、意与法融合,营造出一种有别于传统书家的意趣。

图3 黄宾虹致白蕉书信(图片来源于钱君《艺术论》)

(三)字势结体与章法

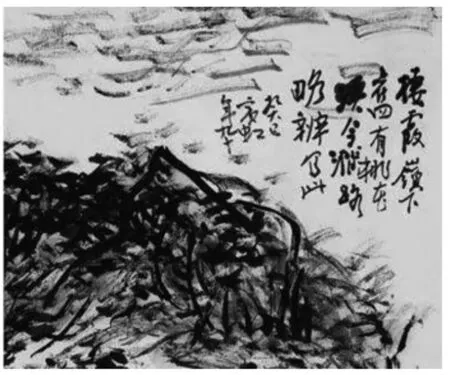

黄宾虹的题跋是其绘画笔法和技法运用于书法创作的最好见证。如黄宾虹题画《栖霞岭图》见图4,这篇题识颇有草书的意趣。通篇行笔流畅,极少提按,可以推测出,这个题跋即是黄宾虹绘画创作结束后立刻题写的,他还沉静在自己作画状态,手上还保留着作画时的用笔习惯,脑子里对于绘画的意象构造还未消散,环绕在种种作画时产生的惯性中,因此与画作相比,笔触的节奏、弯曲处的弧度、转折处的角度都很相似,字结构不再被用笔束缚,此时字的结体已经与绘画的造型意识融为一体。邱振中先生认为:“在黄宾虹书法的演化中,与绘画笔法的融合、行书结体的解构,成为互相依存的两面。”[8]此外,他的题识与绘画部分揖让有致也证明了他对章法的参悟不仅仅体现在绘画中,亦将这些见解和实践技巧融入书法之中。国画留白之技巧早已在黄宾虹心中形成思维定势,章法和造型的灵活性自然融入他的书法创作中,使之更加生动,富有趣味性。

图4 黄宾虹《栖霞岭图》题跋(图片来源于《黄宾虹全集》书法卷,山东美术出版社出版)

在他的众多绘画题跋里,往往为了画面构图的合理布局,题跋不再按常规置于画面一角,而是“补丁”一块,有时题于画面外,有时题于画内物象之中,内容往往参差错落,随画面的留白或构图形象的需要经营位置,这是黄宾虹独具匠心的安排,是一种“侵入画局,翻成奇趣”的章法[9]。齐白石曾说过“书法比绘画要难,需要想好构图,意在笔先才能写好”,可见,书法与绘画都是需要经营的。黄宾虹对邓石如“字画疏处可以走马,密处不使透风,常计白以当黑,奇趣乃出”有着深刻的认识,他的行书往往变化字的大小、列的波曲、行距的松紧,从而给人造成“违而不犯,和而不同”的精妙。黄宾虹能在书法中熟练地驾驭着字重心线的摆动和虚实的不断转换,一方面由于他作为画家对黑白构成特有的敏感,另一方面也反映了黄宾虹独特的艺术追求,他将绘画中的笔触以及构图经营位置的经验转化为书写中错落有致的布白,延伸了书法创作的表现语汇,成为“画家字”的代表。

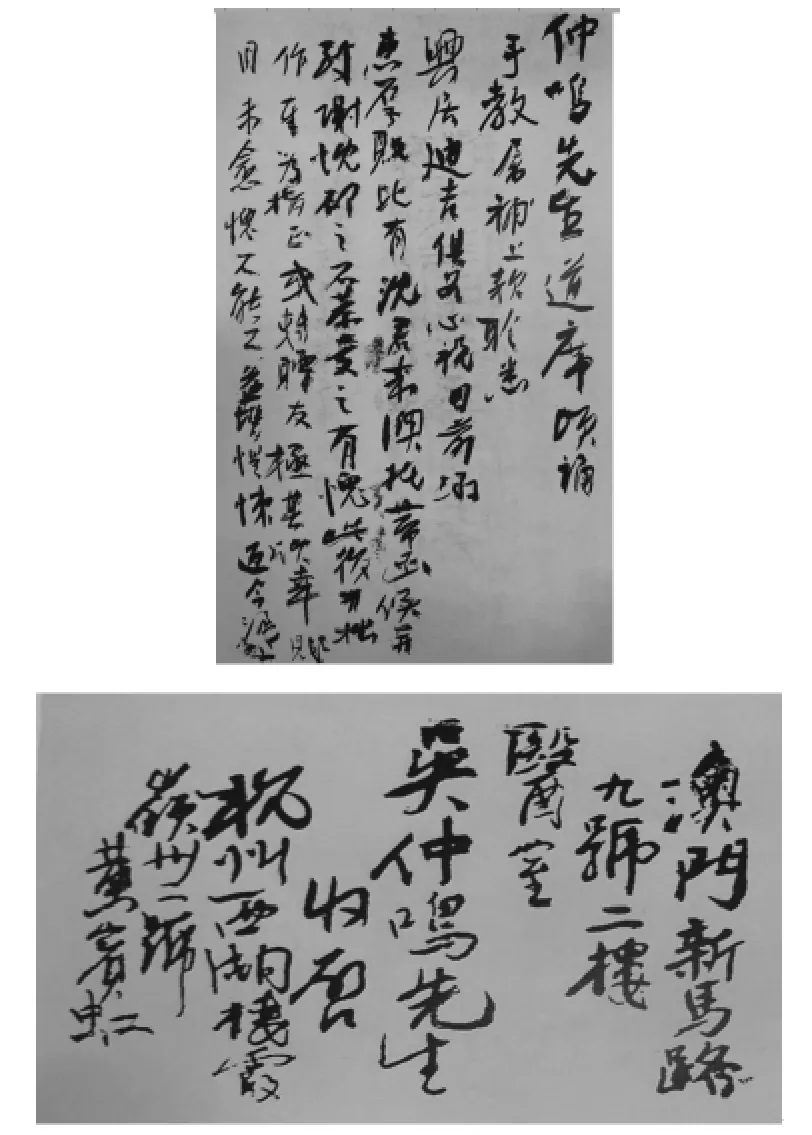

这里还要提一下黄宾虹在患眼疾期间的信札[10],字迹与之前具有完全不同的样貌。在黄宾虹八十九岁即白内障手术前夕,双目几乎失明的情况下致吴仲鸣的书信(图5),结体或紧凑到笔画几乎重叠,或开张到变形;字体已经简化到不能再减,往往只有笔触的堆积,书写性完全与绘画同步,已完全忽略字形和结体,字的笔画都接近于凌乱,字结构不再成为用笔的制约,字的结体与画的造型意识真正融为一体。但黄宾虹这些用笔蕴含内力,犹如高山坠石般力透纸背,这种点画“积点而成线,不疾不徐,笔有回顾,上下映带”[11],皆是得力于绘画中的锤炼以及金石学的修养。图6是黄宾虹出于同一时期八十九岁时的绘画题跋,用笔与之前如出一辙,不疾不徐,起止无痕,可看出用下笔遒劲有力,浓重处有如高山坠石,干枯处又如万岁枯藤,可谓达到黄宾虹所追求的“书肇自然”之境界,其黑密厚重的绘画配以这样古拙厚重的题跋,可谓相得益彰,真正达到了浑厚华滋的笔墨境界。

图5 1953年黄宾虹与吴仲鸣书信此时黄宾虹白内障还未治愈(图片来源于《黄宾虹全集》书法卷,山东美术出版社出版)

图6 黄宾虹晚年绘画题跋(图片来源于《黄宾虹全集》书法卷,山东美术出版社出版)

二、黄宾虹手札书法中体现的画理

何为“画理”,黄宾虹曾作如下阐释“画理即本天然。天然不足,始有人之造作。画理有天生者、人为者。天生即自然之谓也。故天有天理,地有地理。人为者,因人参天地间而有造作故。”[12]西汉扬雄在《法言·问神》中提出“书,心画也。”[13]清代翁方纲言“天下无物非草书”,即书法源于自然。李苦禅曾言“书至画为高度,画至书为极则”[14],从中我们也可以看出书法已不仅仅只具有记录文字的功用,而应结合书家自身的修养和笔墨观念,将大自然中的意象之美融汇其中。它不仅启示了书法应从绘画中借鉴用墨的表现手法,扩展书法创作意境,使书法从只注重追求笔法发展为“囊括自然万物了然于胸”;除此以外,更注重从大自然中培养独特的形象感。文字最早来源于象形,本身就是脱胎于自然物象而化为造型美,饱含着自然意象中特有的意趣与韵味。可以这么说,“书至画为高度”正是“书法兼通画法”所具有的至高境界。所谓“书中有画”是指一种意趣,移画意入书法,即有意识地自觉地追求山川万物之自然气象于书作中。这类书作与纯书家作品异趣明显,或笔法不拘绳墨,或点画极追意态,或结字尤重造型,或谋篇行气颇近于画等等,其书意明显有画意在,不被“法”所囿。黄宾虹、吴昌硕、齐白石、李可染、来楚生、李可染、刘海粟等人之书皆如此。他们的书法重造型、重整体感、重线条意趣,整体上对墨韵的干湿浓淡变化特点尤为关注,常有“画字”意趣。

黄宾虹曾提出“法从理中来,理从造化变化中来”的理论,并认为“今古不磨之理论,无非合乎自然美”。他以一个国画大师对点线及造型特有的敏锐及审美能力,将书法的艺术感人力和意蕴发挥到了极致。用笔丰富用墨大胆,往往中侧笔锋并用,浓淡干湿结合,结体大开大合,时而如脱缰野马,时而如处子静坐,时而如惊蛇入草,时而如飞鸟出林,纵使如此却并未令人阅之不适,反而符合黄宾虹的一贯主张,非此不能得其体,不能申其意,不能达其情。这是仅专于书的书法家难以企及的。在黄宾虹这里,对书画的深刻理解落实在自然万象,打通了自然感悟到绘画观念再到书法实践之间的联系,使书与画在更高层面上有了关联。他曾与友人云:

吾尝以山水作字,而以字作画。凡山,其力无不下压,而气则莫不上宣;故《说文》曰:山,宣也。吾以此为写字之努,笔欲下而气转向上,故能无垂不缩。凡水,虽黄河从天而下,其流百折,其势亦莫不准乎平。故《说文》曰:水,准也。吾以此为写字之勒。运笔欲圆,而出笔欲平,故逆入平出。凡水,其波浪起伏无不齐,而风之所激,则时或不齐。我以此知字之布自,当有顾盼,当有趋向,当寓齐于不齐,离不齐于齐。[15]

从黄宾虹这段关于书画笔法的总结性谈论中,我们可以看出他所追寻的画理画意皆来源于自然,黄宾虹从各个角度、各个层面以自然物象喻之于书法,书与画在这里已不仅仅是单一的相互借鉴问题,同时涉及到书学、画学、文字学、“八法”“六法”和“六书”的逻辑性关联。我们看黄宾虹的一些信札,无论是从整体气象还是布局章法,还是单独结字皆融入了他关于美学的深入思考。如图7致柱尊书信,“游”“所”“可”这些字的主笔画完全做了意象化地处理,尤其“顿首”二字,他并不满足于简单的收场,因而在最后一笔处尽情宣泄,一画之间似有一波三折之动态,跌宕起伏之气势。黄宾虹是将书与画完全打通而浑然一体者,真正打通了“六法”与“八法”,不仅将以书入画落实到了具体的用笔用墨,更在以画养书的过程中赋予了点画线条浓郁的“画意”,这正是一般书家所不具有的,也是黄宾虹的过人之处。

图7 1934年黄宾虹致陈柱尊书信(图片来源于雅昌艺术网)

有学者将画家书法按照不同层次分为三类,第一类是表面上“画字”的低等书法;第二类是笔法有法度,章法有“画意”的中等且是大多数画家书法家所属的阶段;第三类则是以黄宾虹为代表的高层次的书法,在深究“画意”的前提下“画字”,具有“返祖”与“复古”的书法表现。东汉蔡邕《九势》中说:“夫书,肇于自然,自然既立,阴阳生焉;阴阳既生,形势出矣。”真正的书法,必是有自然“生生之谓易”之意。黄宾虹的书法正体现出这样一种书出自然的境界,他的行书不造作安排,不雕饰巧涉,不露痕迹的经营布置,他将对自然万物与宇宙生命的感悟化为笔下自然朴素的线条,可谓“无形之声,无形之相”,可谓一种不离开艺术形象,又超越具体形象的本真境界。