广东省新兴县都斛铜矿床地质特征与找矿潜力

卢赛虎,龙 辉,邱文锋,李 江,李泽源,杨玉鑫

(广东省有色金属地质局九三三队,广东 肇庆 526060)

0 引言

近年来,在粤西地区斑岩型矿床找矿工作取得了一系列重要突破。例如封开县园珠顶大型铜钼矿、春湾—七根大型钼矿、天堂中型铅锌铜矿均产于燕山期斑岩体周边[1-6]。广东省新兴县都斛铜矿床是近年来在吴川—四会构造带边缘中发现的一处多期侵入岩接触带附近的铜矿床[7-13],矿石类型主要为细脉含铜黑云母二长花岗岩,同时还具有浸染状黄铜矿的矿化特征[14],目前累计查明的铜矿资源量达到小型规模。本文通过对都斛铜矿矿床地质特征和矿床成因分析,提出了该矿床的成矿模式及找矿潜力,以期在粤西地区的斑岩型铜矿找矿方面起参考作用。

1 矿区地质概况

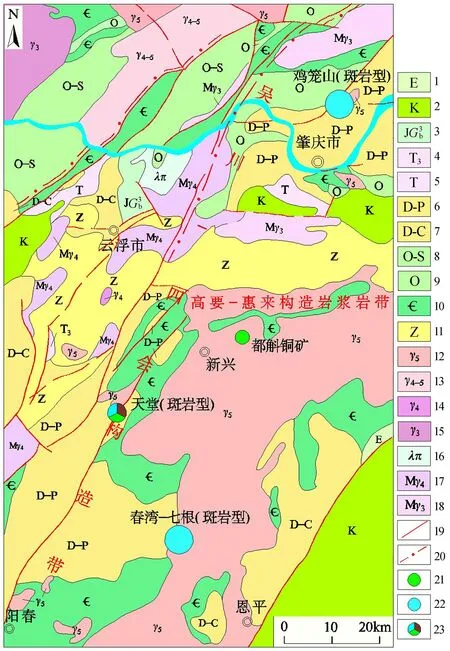

都斛铜矿床位于广东省新兴县东成镇,距县城直距6 km,地处区域华夏系构造吴川—四会构造带与高要—惠来构造岩浆岩带的交接部位[9-12](图1)。都斛铜矿区面积约25 km2,为大面积的岩浆岩出露区。

图1 吴川—四会断裂带部分区域地质及矿产分布图Fig.1 Regional and geological map of the mineral distribution in part of Wuchuan-Sihui fault zone1—古近系 2—白垩系 3—上侏罗统高基坪群上亚群 4—上三叠统 5—三叠系 6—泥盆系—二叠系 7—泥盆系—石炭系 8—奥陶系—志留系 9—奥陶系 10—寒武系 11—震旦系 12—燕山期花岗岩类 13—海西—印支期花岗岩类 14—海西期花岗岩类 15—加里东期花岗岩类 16—流纹斑岩 17—海西期混合花岗岩 18—加里东期混合花岗岩 19—断层 20—动力变质破碎带 21—铜矿床(点) 22—钼矿床 23—铜铅锌多金属矿床

1.1 矿区地层

矿区地层相对简单,仅在燕山三期黑云母二长花岗岩内见有变质砂岩、堇青云母角岩、千枚岩的残留体或捕虏体,其时代属震旦系大绀山组(Z1d)。另外沿河溪两岸及沟谷有第四系(Q)洪积层分布。

1.2 矿区构造

矿区以NE和NW向断裂带为主,规模大且发育最好。断层产生的节理裂隙为铜成矿活动提供了有利的成矿空间。

NE向断裂(F1):为吴川—四会深大断裂的次一级构造,从矿区东南面经过,为矿区主要控岩及控矿构造。该破碎带长2500 m,宽度24~35 m,总体走向24°~35°,倾向SE,倾角68°~75°。该组断裂具有多次后期复活现象,在平面上呈舒缓波状,或呈“S”状,断裂构造内伴有铜多金属矿化。

NW向断裂(F2、F3):为NE向F1断裂的次一级断裂,多发育在矿区猪尾山区段花岗闪长斑岩内外,长度80~180 m,宽度2~10 m,倾向SW或NE,倾角55°~68°。F2、F3断裂显示矿区花岗闪长斑岩内外次级构造活动频繁,是否为矿区内创造了有利的容矿空间需进一步验证。

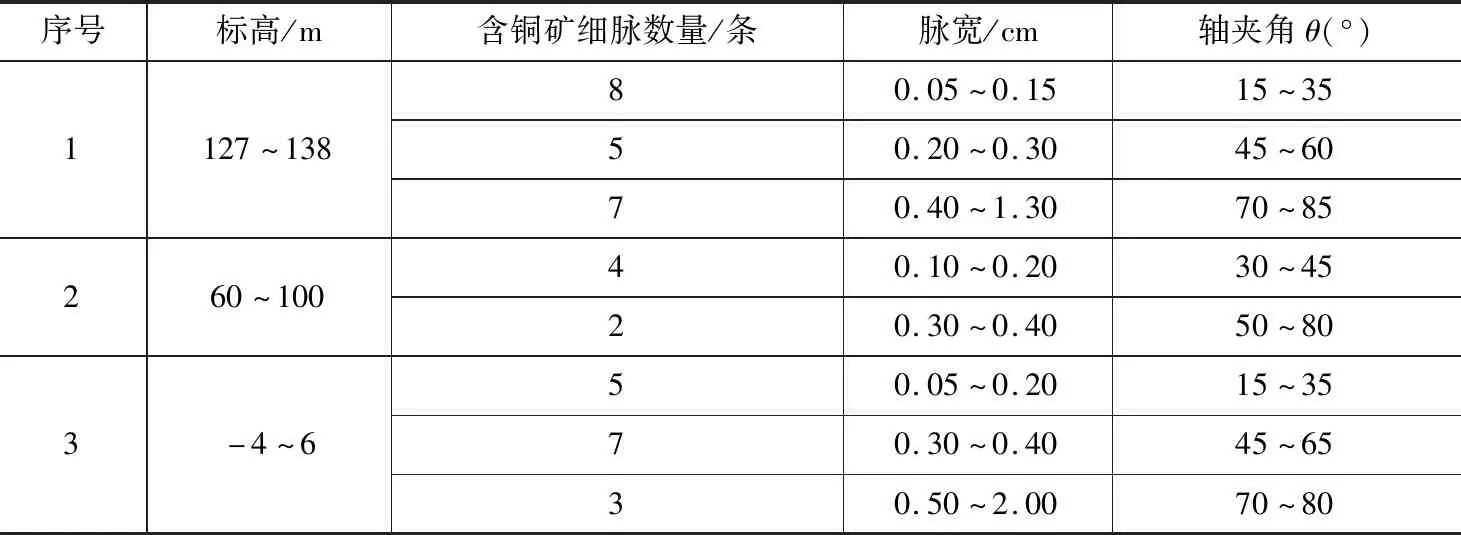

节理裂隙:F1正断层及其次级构造使花岗闪长斑岩及其围岩(黑云母二长花岗岩)产生了较多节理裂隙,局部节理裂隙密集构成网格状,主要三组,产状分别为100°~120°/80°~85°、140°~150°/80°、55°/85°,其中以NNE及NE向发育较好。上述几组裂隙均充填以黄铁矿、黄铜矿为主的硫化物细脉。节理裂隙越发育、越密集部位,相应的铜矿体品位越高。本文统计了ZK101和ZK103两个钻孔不同位置中含矿细脉的数量、厚度等数据(表1、表2)。

表1 钻孔ZK101含铜矿细脉统计Table 1 List of copper-bearing small veins in the drilling hole ZK101

表2 钻孔ZK103含铜矿细脉统计Table 2 List of copper-bearing small veins in the drilling hole ZK103

1.3 矿区岩浆岩

岩浆岩是矿区中分布的主要岩石,出露面积>25 km2,属新兴岩体的一部分,主要是燕山三期和燕山五期的侵入体。

燕山三期黑云母二长花岗岩:分布面积大,在矿区内都有分布,占矿区面积约90%,同位素K-Ar年龄为205 Ma。岩石呈浅灰白色,中细粒半自形粒状结构,块状构造;岩石由微斜纹长石、钠更长石、正长石、石英、黑云母、角闪石少量和微量矿物组成。

燕山五期花岗闪长斑岩(图2):主要分布于矿区南东面的猪尾山周边,主体平面上呈一NNE向的小岩株产出,出露面积约0.02 km2,在猪尾山主体小岩株周边有有多个岩枝露头出露,出露范围较小,基本呈脉状产出。通过钻探揭露到花岗闪长斑岩20 m(未揭穿),岩性为灰白色,浅黄绿色,斑状结构,块状构造;岩石主要由斑晶和基质组成,斑晶主要为石英、斜长石、黑云母、角闪石,基质主要为石英、长石、黑云母及少量绢云母、绿泥石、锆石、磷灰石等不透明矿物组成。与黑云母二长花岗岩呈侵入接触关系,边缘呈小岩株穿插于黑云母二长花岗岩中。

图2 都斛矿区猪尾山区段地质简图Fig.2 The geological sketch map of Zhuweishan section in Douhu mining area1—第四系 2—黑云母二长花岗岩 3—花岗闪长斑岩 4—断层 5—见矿钻孔及编号 6—剖面线

2 矿床地质特征

2.1 化探异常特征

矿区1∶1万化探次生晕圈定了猪尾山化探异常,异常等值线呈圆环形,面积2 km2。Cu-Pb-Mo多元素异常基本重叠呈圆环状分布,各元素的高值异常中心多分布在东部和北部,呈半环断续分布。整体上异常呈环形环绕花岗闪长斑岩分布,从内向外元素的分带为Mo-Cu-Pb-Ag。各元素常见质量分数为Cu(100×10-6)、Pb(300×10-6)、Mo(5×10-6)、Ag(0.5×10-6),峰值Cu(1000×10-6)、Pb(2500×10-6)、Mo(40×10-6)、Ag(20×10-6)。从地表槽探(剥土)和钻探揭露所发现的铜铅锌矿化体基本与高异常区吻合,大致呈环形环绕花岗闪长斑岩体分布。

2.2 矿化特征

矿区的金属矿化以铜为主,伴生有银。铜矿化分为两种矿化类型。

1)细脉含铜黑云母二长花岗岩型,为矿区内目前的主要矿化类型。铜矿化主要产于黑云母二长花岗岩中,局部产于花岗闪长斑岩中,多沿黑云母二长花岗岩或花岗闪长斑岩接触带附近的裂隙产出,形成细脉型黄铜矿。目前圈定的铜矿体均产于猪尾山异常中,大部分铜矿脉平行黑云母二长花岗岩和花岗闪长斑岩的接触带产出;矿化主要产于黑云母二长花岗岩中。

2)斑岩型矿化,矿体产于深部钻孔揭露的花岗闪长斑岩中,钻孔底部见20 m花岗闪长斑岩未揭穿,岩石具有强烈的绢云母化和黄铁矿化,黄铜矿呈星点状、浸染状分布在岩石中,全岩矿化,全岩铜品位为0.15%。其中在花岗闪长斑岩中见有3.60 m,铜品位为0.45%的铜矿体。斑岩型铜矿化目前仅见于1线附近,地表零星出露。初步认为斑岩型铜矿化可能是花岗闪长斑岩型矿床前缘的矿化带。

2.3 围岩蚀变特征

矿区岩石蚀变强烈,主要出现在小岩体、岩脉周围以及断裂、岩体接触带上,以绢云母化、绿泥石化为主,伴随有黄铁矿化、硅化和多金属矿化。其中以猪尾山的花岗闪长斑岩体为中心的面状蚀变最为明显,其面积达1.5 km2。都斛铜矿化与蚀变分带在空间上表现处较好的吻合性,水平大致可分为三个矿化蚀变带。

1)黄铁矿硅化带(似千枚岩化带):地表在猪尾山顶附近出露,深部主要在ZK103钻孔中揭露,岩石内具硅化和黄铁矿化,本带钻探揭露发现有浸染状的铜多金属矿化体。

2)绢云母绿泥石化带(泥岩化带):分布于似千枚岩化带外侧,呈环状,岩石内的斜长石大部分为绢云母化和绿泥石化。本带地表和钻探揭露发现多条脉状的铜多金属矿化体。

3)绿泥石绿帘石化带(青磐岩化带):分布于绢云母绿泥石化带(泥岩化带)的外围,呈环状,花岗岩中的斜长石、黑云母部分蚀变为绿帘石和绿泥石。本带地表发现多条脉状的铅锌多金属矿化,都未形成工业矿体。

2.4 矿体特征

矿区铜矿床属于隐伏的盲矿体,在猪尾山区段1线钻孔共圈定22条铜矿体(图3),其中工业铜矿体5条,低品位铜矿体17条。圈定的工业铜矿体沿走向未控制,沿倾斜控制最大400 m,最大视厚度为5.43 m,矿体倾向SE,倾角60°~75°,平均含Cu 0.42%,伴生Ag 5.50×10-6,矿体赋存高程为156 m~-295 m。上部铜矿体呈脉状主要赋存于黑云母二长花岗岩中,沿断裂构造平行展布。下部铜矿体呈浸染状分布在花岗闪长斑岩中(铜矿体未揭穿),受花岗闪长斑岩体控制。铜矿体沿倾斜方向有变厚变密集的趋势。

图3 都斛铜矿床1线剖面图Fig.3 Sectional map of the prospecting line No.1 in Douhu copper deposit1—黑云母二长花岗岩 2—花岗闪长斑岩 3—断层破碎带 4—铜矿体 5—取样位置 6—探槽及编号 7—钻孔编号

2.5 矿石组成

矿石中矿物成分较简单,主要金属矿物有黄铁矿和黄铜矿;非金属矿物为长石、石英、黑云母、绢云母、绿泥石等;矿石矿物主要为黄铜矿;脉石矿物主要为石英。

矿石的主要有用组分为Cu,主要伴生有用组分为Ag,Cu主要赋存于黄铜矿中,Ag与Cu呈正相关关系;一般地表铜品位较低,往深部有局部有变富。

2.6 矿石结构构造

矿石结构主要为他形晶粒状结构、半自形—自行粒状结构。① 他形晶粒状结构:主要是黄铜矿呈他形粒状,粒径为0.05~0.35 mm,黄铜矿呈星点状或微细脉状(图4a)、浸染状(图4b)分布于蚀变中,常与黄铁矿共生。黄铜矿石常见分布于黄铁矿颗粒边缘、间隙(图4c)或晶隙中(图4d),交代黄铁矿形成。② 他形晶粒状结构:黄铁矿自形、半自形粒状结构,粒径0.05~1.15 mm,常呈细脉侵染状产于蚀变岩中,并见细脉相互穿插、切割,推断其形成可能是多期的。

矿石构造以脉状构造为主,少部分为浸染状构造。① 脉状构造:黄铜矿和黄铁矿沿黑云母二长花岗岩裂隙充填呈脉状。② 浸染状构造:黄铜矿均匀分布于绢云母化花岗闪长斑岩中,呈浸染状构造。

3 控矿条件分析

3.1 控岩控矿条件

吴川—四会区域断裂构造和高要惠来构造岩浆岩带控制了成矿有关的燕山期中酸性岩浆岩的活动范围[9-12]。都斛铜矿以燕山三期侵入的黑云母二长花岗岩为赋矿围岩,以燕山五期花岗闪长斑岩为成矿岩体,矿体空间展布受控于不同期次岩体的接触带和断裂构造的双重控制[13],远离沉积(变质)地层,从岩体中出现震旦系变质岩的捕虏体等现象分析,成矿处于浅成环境,成矿后的剥蚀程度不大[14]。

3.2 围岩蚀变与矿化关系

都斛铜矿的围岩蚀变主要分为两类,一是绢云母化、绿泥石化,发育于黑云母二长花岗岩和花岗闪长斑岩接触带,分布空间范围大,与脉状铜矿带分布范围关系密切,主要分布于矿区的浅部;二是黄铁矿化、硅化,发育于星点浸染状黄铜矿化花岗闪长斑岩中。从蚀变的展布特征上分析,矿区具有上部绢云母化、绿泥石化蚀变,向深部转为黄铁矿化、硅化蚀变,与上部的脉状矿化和向深部转为斑岩型矿化相吻合。

4 矿床成因探讨

通过对都斛铜矿床地质特征分析研究,确定了燕山五期花岗闪长斑岩体和断裂构造联合控制了含矿热液运移和沉淀成矿[7-8]。燕山五期次形成的富含成矿物质的花岗闪长斑岩小岩株侵入到近地表,由于温度、压力的突变,在岩体顶部和边缘发生骤冷、隐爆作用,产生类似于次火山岩体顶部的环状、放射状断裂裂隙构造系统,形成有利的容矿空间,同时作为围岩的黑云母二长花岗岩,具有很强的隔水能力,加强了成矿热液在构造裂隙中与围岩充分地进行水岩交换作用,使围岩发生强烈的绿泥石化、绢云母化蚀变,形成了都斛花岗闪长斑岩与黑云母二长花岗岩接触带附近的铜矿床[13-14]。同时,花岗闪长斑岩小岩株前缘是成矿物质聚集的有利部位,浅成环境是形成斑岩型矿床的有利地质条件[13-16]。因此,形成都斛矿区脉状、浸染状铜矿化的含矿岩体是斑岩铜矿床的成矿有利地段,花岗闪长斑岩中的硅化蚀变及斑岩型铜矿化的发现提供了斑岩型铜矿床的找矿线索[7-8]。

5 找矿潜力分析

都斛铜矿床上部出现脉状矿体成矿带,而深部赋存有斑岩型矿化带,即具有斑岩型矿床典型的“上脉下体”的二元空间结构特征。目前该矿床的找矿范围为斑岩型矿床的顶部的脉状矿带,并且发现有斑岩型矿化的成矿标志;从绢云母化、绿泥石化蚀变发育脉状的铜矿,而黄铁矿化、硅化发育浸染状的铜矿特征分析,矿区具有寻找斑岩型矿床的找矿潜力。

经过对比有关斑岩型矿床特征[13-16]和本区成矿地质特征,初步得出都斛铜矿床矿模式,并对斑岩型铜矿进行了找矿预测(图5)。

图5 都斛铜矿成矿模式及找矿潜力示意图Fig.5 The schematic map of metallogenic model and prospecting potential of Douhu copper deposit1—黑云母二长花岗岩 2—花岗闪长斑岩 3—断层破碎带 4—铜矿体 5—预测脉状铜矿成矿部位 6—预测斑岩铜矿成矿部位7—硅化、黄铁矿化带 8—绢云母化、绿泥石化带 9—绿泥石化 10—绢云母化 11—黄铁矿化 12—硅化 13—钻孔及编号 14—矿体厚度/铜矿品位 15—成矿流体迁移方向