空间分析技术在特色小镇前期策划中的应用探索

——以建德市乾潭镇为例

李若嘉,张艺铃,何韶颖

(广东工业大学 建筑与城市规划学院,广东 广州 510090)

特色小镇是我国城乡融合发展的新动力和新载体。挖掘城镇积淀的人文历史与山水景观优势资源,推动特色小镇规划建设,有助于发展特色产业,带动城乡统筹发展。自2017年《关于规范推进特色小镇和特色小城镇建设的若干意见文件》发布以来,特色小镇建设在数量和质量上取得阶段性进展,同时也暴露出小镇规划设计科学性不足与滞后性严重等问题[1]。

近20年来,空间分析技术被广泛运用于城乡规划领域。例如,胡明星等[2]创造性地将GIS(Geographic Information System)运用于历史街区的现状调查、保护规划编制与日常保护管理的工作中,提高了历史街区规划与保护的科学性、合理性;毛峰等[3]提出现代空间信息技术将是城乡规划领域的重要技术手段,在此基础上构建了城乡空间规划支持系统的模型与框架。随着空间句法研究的深入,学者们开始探索将GIS与空间句法相结合运用于规划设计研究中。孙毅中等[4]利用GIS的数据库功能与建模能力以及空间句法对城市结构形态的量化研究,提高了空间技术在城市结构形态方面的研究能力;孙一民、王成芳结合GIS的多因子评价与空间句法对街区结构形态的定性定量分析,采用“点、线、面”结合的方法[5],既为历史街区保护规划设计提供新方法,也为空间分析技术在特色小镇规划建设的应用提供新思路。

随着建筑策划研究在国内逐步受到重视,国内学者在罗伯特·G·赫什伯格“建筑策划”基础上提出“规划策划”概念,并运用在传统村落规划的前期策划研究中[6]。在定量分析的工作中,空间句法被引入建筑策划过程中的预评价进行可行性分析[7],并逐渐推广到规划设计前期策划中。已有的研究成果为空间分析技术在城乡规划设计领域的应用打下理论基础,但综合运用GIS与空间句法等多元空间分析技术的研究案例还比较有限,相关技术应用在小尺度镇区如特色小镇的前期策划中的案例也不多见,研究的广度与深度有待拓展。

本文尝试以浙江省建德市乾潭镇特色小镇规划建设为例,结合GIS的数据管理、决策分析和空间句法的量化分析,探讨空间分析技术在特色小镇规划建设前期策划中的作用及意义,以期为乾潭镇特色小镇及其他类似的特色小镇建设前期策划提供科学的数据支撑和规划依据。

1 研究区概况

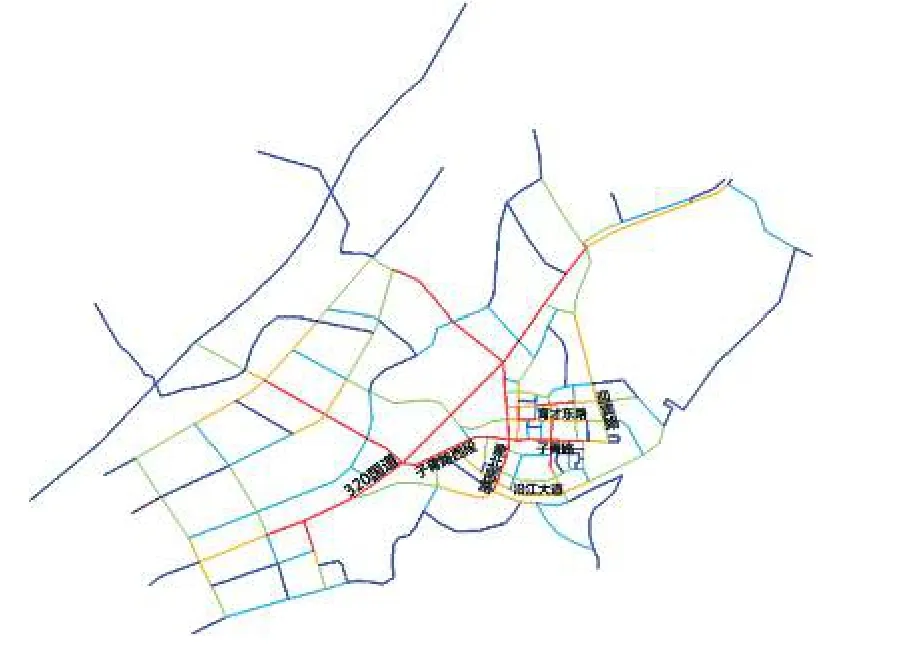

建德市乾潭镇隶属于浙江省杭州市,位于钱塘江上游,杭州西湖-富春江-千岛湖-黄山这一黄金旅游路线中段(见图1)。乾潭镇历史悠久,早在商周时期就有祖先在此从事耕织活动,且自然景观丰富,富春江国家森林公园、建德“新安十景”中的“葫芦飞瀑”“七里扬帆”“子胥野渡”都位于该镇境内。该镇地处长三角,游客出游频率高、消费能力强,旅游区位条件优越。除了丰富的旅游资源,乾潭镇家纺行业历史悠久,产品远销国内外,发展至今,家纺行业已成为该镇支柱产业,乾潭镇由此得名“中国家纺寝具名镇”。乾潭镇被列为全国小城镇综合改革试点镇和国家小城镇经济综合开发示范镇,为浙江省100个中心镇之一。《建德市旅游发展总体规划》(2011-2025)将乾潭镇定位为杭州“两江三岸”黄金旅游路线的重要节点,将由“建德东大门”向“建德市域副中心”跨越,打造特色的“山水画、生态牌、健康地”,树立宜居、宜业、宜闲的“杭州都市圈生态城”品牌。项目计划在保留原有旧城风貌基础上,以开发传统文化、发展休闲旅游为目的,划定旧镇区南部总用地面积达92.18 hm2的范围为特色小镇建设开发区,该区域东至杳岭脚村,南、西两面到胥溪,北至子胥路和东排渠。本文所研究方案范围规模为23.91 hm2,约占开发区面积的1/4(见图2)。

图1 乾潭镇区位图Fig.1 Location map of Qiantan town

图2 开发区域区位图Fig.2 Location map of development area

2 空间分析技术的应用与分析

2.1 GIS的应用与分析

2.1.1 地形分析

GIS中的地形分析主要包括高程分析、坡度分析和坡向分析。

(1)高程分析。

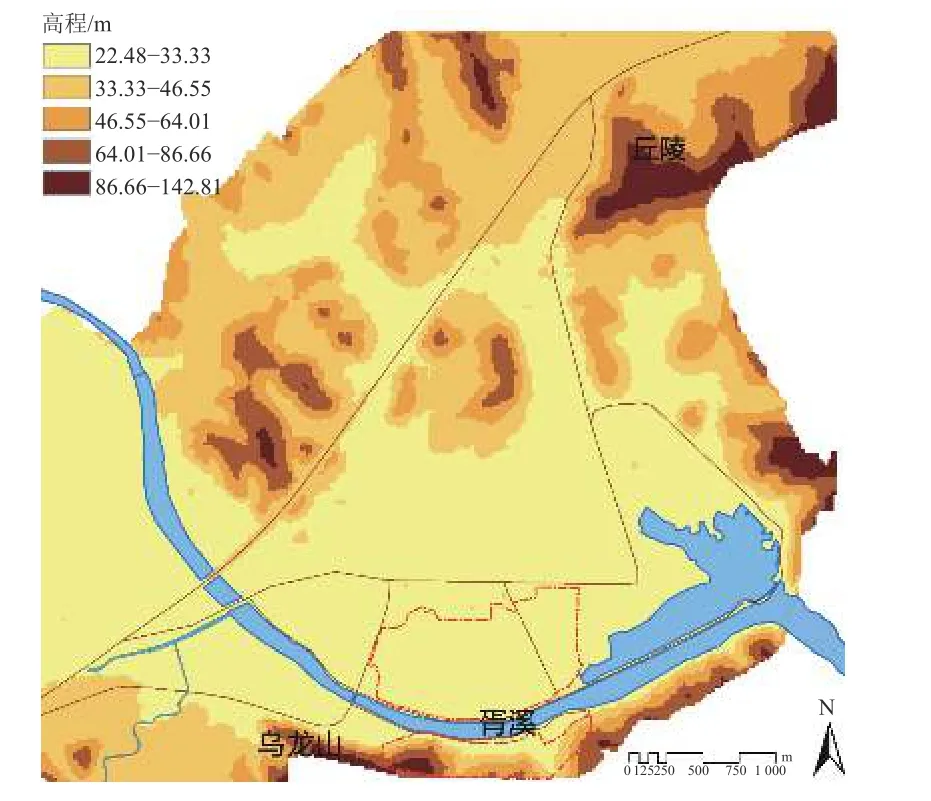

高程,即指地球表面任意一点沿铅垂线方向到大地水准面的距离[8]。高程分析图中同一色相不同饱和度表示局部区域内高程差,说明了研究区域内地形的起伏变化,可初步判定该地区地形地势特征。乾潭镇的高程分析图中,胥溪北岸丘陵地带以及南岸靠近乌龙山主体地区高差变化大,绝对高程差最大值接近140 m,位于胥溪北岸的基地红线范围内高程差较小,整体相对平坦(见图3)。

图3 高程分析图Fig.3 Elevation analysis chart

(2) 坡度分析。

坡度,指的是地球表面任意一点所处平面与水平面之间的夹角。采用百分比法表示坡度,即两点的高程差与其路程的百分比[8]。坡度分析图中,分析结果按ArcGIS软件中自然间断点分级法(Jenks法)进行梯度分级,胥溪北岸丘陵地带与南岸靠近乌龙山主体地区最大坡度在50%以上,位于南岸的红线范围因含有山体,其最大坡度亦大于50%,坡度较大,地势陡峭,不建议开发使用,或作为景观绿化使用;胥溪北岸红线范围坡度基本在10%以下,一般来说表明该区域地势平缓,可直接开发利用(见图4)。

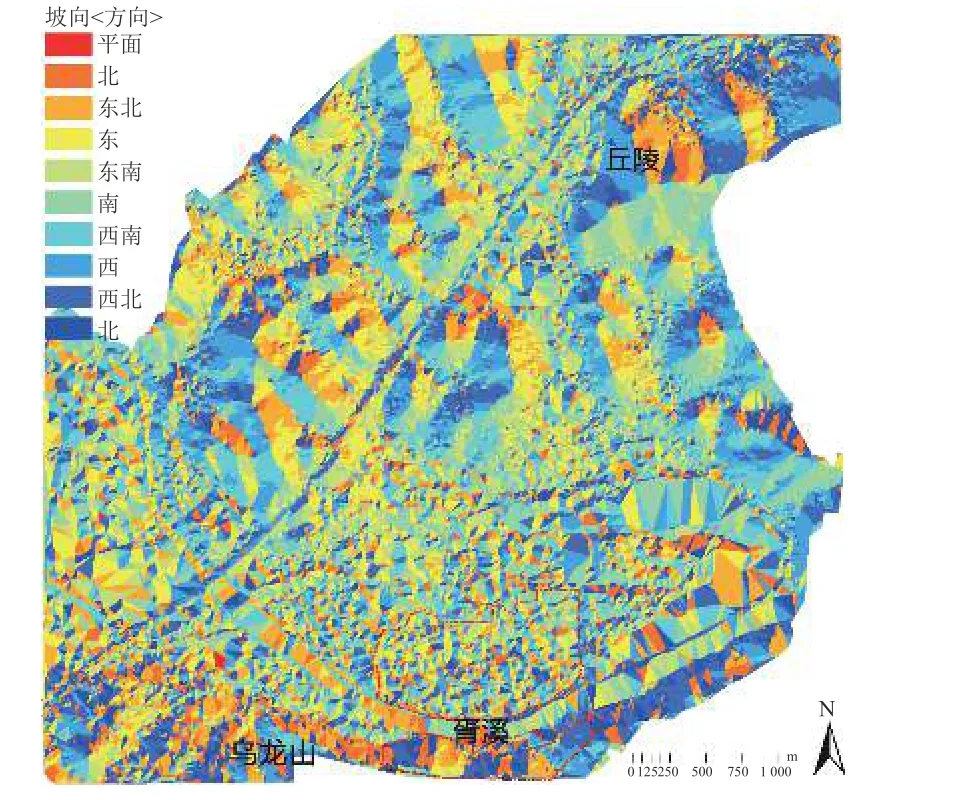

(3) 坡向分析。

坡向,指的是该点坡面法线在水平面上的投影的方向,GIS中坡向分析图会产生10个图例指代不同坡向,坡向对山地生态有着较大影响,因此会造成山地不同坡向植被覆盖情况有着明显区别[9]。坡向分析图中,基地红线范围内,胥溪北岸相对平坦,南岸靠近乌龙山主体,坡向朝北,即处于山阴(见图5)。

根据地形分析的结果,基地范围内,胥溪北岸整体较为平坦,且胥溪河道对其形成拱卫之势,适宜较大规模的建设开发;胥溪南岸靠近乌龙山主体,高差变化大,坡度较陡,且为北向坡,不适宜进行较大规模建设,但山水景观较好,适宜作为北岸的主要景观对景。

图4 坡度分析图Fig.4 Slope analysis chart

图5 坡向分析图Fig.5 Slope analysis chart

2.1.2 多因子用地适宜性与土地价值分析

特色小镇建设中可供开发利用的土地面积较小,因此,在特色小镇规划建设前期策划中,从考虑集约化发展和可持续发展出发,利用GIS对建设用地适宜性及土地价值进行可视化分析,为科学编制规划方案提供了重要依据。

(1) 用地适宜性分析。

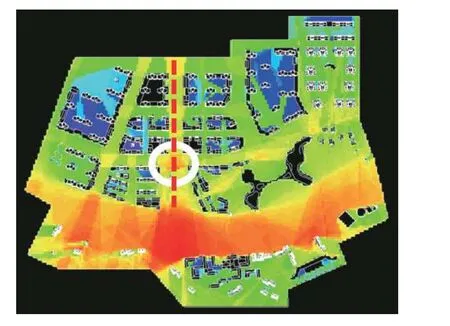

用地适宜性分析,亦称建设用地适宜性分析,是指综合考量多方面的影响因素,在此基础上通过某种特定的方法或技术手段将土地分为不同的适宜等级[10]。GIS中的用地适宜性分析建立在多因子加权叠加运算上,本文中各参评因子的确定参考文献[10],将交通便捷性、环境适宜性(包括滨水环境、工业影响和山林绿化)、城镇氛围及地形适宜性(包括高程、坡度和坡向)作为用地适宜性分析的参评因子。用地适宜性分析图中,颜色越冷,用地适宜性越高(见图6)。

图6 镇域用地适宜性分析Fig.6 Suitability analysis of town land

(2) 土地价值分析。

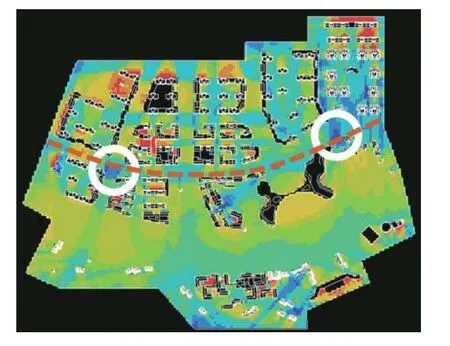

土地价值分析,是特色小镇规划功能分区的主要依据。同上文,在参考文献[10]基础上确定多因子加权叠加运算各参评因子,将交通可达性、环境质量(包括滨水环境、工业影响和山林绿化)、城镇重要节点及开发成本(包括高程、坡度)作为土地价值分析的参评因子。土地价值分析图中,颜色越浅,土地价值越高(见图7)。

图7 土地价值分析图Fig.7 Land value analysis chart

根据用地适宜性与土地价值分析,用地红线范围内,胥溪北岸用地适宜性及土地价值得分均较高,建议规划为商业和居住用地,如建设酒店等商业价值高的功能布置,在城市设计层面上,酒店北侧东西向道路的重要性有待加强,不仅仅作为东西向交通要道,还可考虑提升其商业性,北侧原设计的东西向机动车道,则可考虑改为居住区内部道路,注重步行适宜性设计;胥溪南岸用地适宜性及土地价值得分相对北岸略低,用地狭长,适宜建设旅游配套设施(如餐饮),以及设置被观赏的景观建筑。

2.1.3 三维天际线分析

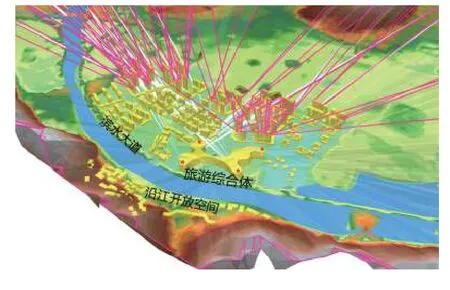

城市天际线作为提高城市形象与城市空间品质的重要因素,历来被设计师们所重视,关于城市天际线的研究也实现了从定性到定量的转变[11]。胥溪穿乾潭镇而过,利用GIS对镇域进行三维天际线分析成为特色小镇规划设计前期策划中的重要一步。GIS中的天际线分析工具生成一个3D折线,该折线是天空与各眺望点周围的表面以及要素相分离的界线(见图8)。该分析基于函数或者虚拟表面上方的观察点进行,计算天空的可见性(见图9),天空可视率计算结果为图中蓝色区域占整个圆形视域的百分比。乾潭镇前期策划的三维天际线分析中,在建筑布置的情境下,选取设计方案中胥溪北岸的酒店及旅游综合体节点为例,为乾潭特色小镇打造旅游品牌形象提供方案建议。

图8 旅游综合体天际线分析图Fig.8 Analysis chart of tourist complex skyline

图9 天空可视率分析图Fig.9 Sky visibility analysis chart

通过图8和图9可看出,根据设计方案所布置的酒店及旅游综合体视野开阔,如图8依据各建筑体型分布4个观察点,天空综合可视率为94.5%。位于建筑屋顶的视线既可达对岸的自然山体、沿江开放空间、近处水域、滨水大道,也可达北部别墅院落与高层住宅,形成景象丰富、层次多样的天际线,可根据不同视觉效果将建筑不同的建筑功能设置于不同方位,合理利用周围景观环境。

2.2 空间句法的应用与分析

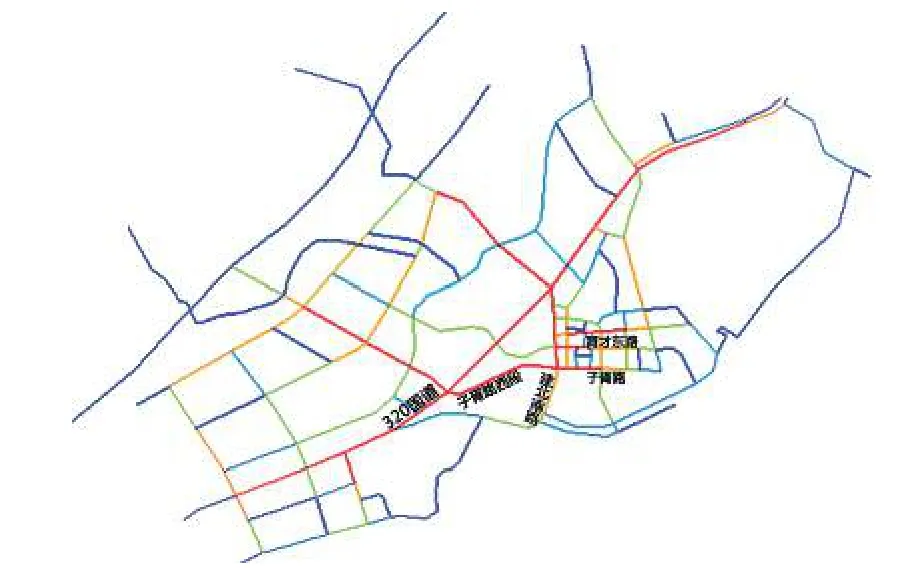

2.2.1 整体交通网络分析

空间句法中的交通网络分析是指在分析过程中,忽略道路的宽度,以道路中心轴线表示其所处的空间位置,在此基础上对城市道路网络进行定量分析。在进行交通网络分析之前,设定空间句法计算的基本参数。整合度,表示节点与整个系统内所有节点联系的紧密程度,在交通网络分析中表示为到达交通的可达性[12];选择度,指的是一个空间出现在最短拓扑路径上的次数,其意义是表明某空间吸引穿越交通的潜力大小,在交通网络分析中表示为穿越性交通的可达性[13]。

在本文中,全局指代整个系统网络,局部指代针对特定半径为600 m的局部系统网络。首先从整体机动车交通路网进行分析,考察方案设计对区域整体交通的影响。分析图中,颜色冷暖表示数值大小,颜色越暖,数值越大。

在基于整体交通网络现状的整合度分析图(见图10)和选择度分析图(见图11)中,可以明显看出国道、子胥路西段以及建北南路是整个地块及周边的交通核心,两者呈现较强的相关性联系。在中心区则是呈现子胥路——育才东路的两条主要东西向交通走廊。镇区可达性高的区域集中于现有镇区附近,与周边道路有较大的可达性断层。

图10 现状整合度分析图Fig.10 Analysis chart of current traffic network

图11 现状选择度分析图Fig.11 Analysis chart of current situation selectivity

在项目规划规划方案中,提出增加国道沿线的接入道路,根据规划方案所做的整合度分析图(见图12)和选择度分析图(见图13)可以看出,镇区中心的可达性有了明显的提高,且道路网向南蔓延至江堤,使镇区与新区的结构框架凸显出来。子胥路、国道、沿江大道西段、迎宾路的交通量将处于区域内较高的等级,需要对道路进行渠化等精细化设计。

图12 规划方案整合度分析图Fig.12 Planned traffic network integration analysis chart

图13 规划方案选择度分析图Fig.13 Analysis chart of planning scheme selectivity

2.2.2 基地内部交通网络分析

内部交通网络分析是考虑一定出行范围的局部系统网络进行整合度分析,目的在于考察方案设计的交通组织合理性。图中颜色越深表示该路段整合度越高,即在半径为600 m的出行范围内交通可达性越高。分析图(见图14)显示,经过规划的交通网络整合度中心向南蔓延,居住区外围交通整合度较高,交通可达性较高,内部则保持了一定的私密性,这也说明了过境交通没有过多侵入居住区内部。叠加车行与人行网络后(见图15),加强了居住区与滨河地带的连接,也使沿河大道从城市结构上与城市中心保持了更好的整体关系。

2.2.3 视域分析

图14 规划方案机动交通整合度分析图Fig.14 Analysis chart of motor traffic integration planning scheme

图15 规划方案综合网络整合度分析图(车行+人行)Fig.15 Comprehensive network integration analysis chart of planning scheme (vehicle + pedestrian)

空间句法中的视域分析是在将三维空间转化为二维平面后,用无限细分的方格网,将空间结构转译成小方格组成的空间系统,考虑元素与元素之间的某种数学关系[14]。与凸空间分析法将空间划分为单位凸空间相比,视域分析将空间划分得无限接近于“点”,因此,这将变成处理点与点之间的关系。根据整体可视性分析图结果,除沿江地带外,基地内部也有不少整体可视性很高的点,只需稍微移动这些点的距离,视域就会变得非常广,这些位置是次要的景观视域节点(见图16)。视域分析中所作视觉趣味性分析,颜色越冷,趣味性越强。在关于乾潭镇的视觉趣味性分析中,趣味点集中于东西向道路上,在此处行走过程中信息量会有巨大的变化,类似于传统中国园林设计手法上的“步移景异” (见图17)。结合以上分析所作的规划设计方案基本上可以确定形成两种线性空间,一种是仪式性很强的中轴对称、视野最开阔的中央步行轴线;另一种是潜在的视觉趣味性较强的次要轴线,建议加强该轴线的景观趣味性设计。

在视域面积分析中,通过对景观大道上等距离采样取点进行视线分析,最后将所有点的视域多边形进行重叠合并切割,统计重叠次数,将获得最终视域可达性分析图(如图18),颜色越深代表看到的次数越多。结合分析可得出,基地范围内,胥溪两岸为视域最佳范围。其中,南岸是沿着北岸沿江大道行走时视域最集中的位置,且当地坡屋顶建筑颇具特色,可考虑对其进行风貌提升设计,以乌龙山为背景建造可供北岸眺望的景观对景带,或另在南岸设置地标性的景观构筑物。

图16 整体可视性分析图Fig.16 Overall visibility analysis chart

图17 视觉趣味性分析图Fig.17 Visual interest analysis chart

图18 视域可达性分析图Fig.18 Visual accessibility analysis chart

3 结语

本文利用GIS科学的数据库管理以及数据的可视化表达,结合空间句法关于城市结构形态的定性定量分析,将空间分析技术引入到特色小镇规划建设前期策划中去。实践证明,基于研究区域的地形地势、用地适宜性以及交通网络整合度与选择度、视域可达性等分析结果,能较好地服务于特色小镇规划建设的前期策划,合理划分小镇功能布局,挖掘特色景观资源,改善小镇公共空间形态。特色小镇建设路径具有多样性,利用空间分析技术制定具有科学性与前瞻性的规划设计方案,将为特色小镇的可持续发展提供新方法、新思路。