我国现行地震标准和标准体系的分析与思考1

王同庆 付慧仙 黎益仕 周克昌 卢海燕 楼关寿

1)中国地震局第一监测中心,天津 300180

2)中国地震局,北京 100036

3)中国地震灾害防御中心,北京 100029

4)中国地震台网中心,北京 100045

引言

标准是为了在既定范围内获得最佳秩序,按照规定的程序经协商一致制定,并由公认机构批准,为各种活动或其结果提供规则、指南或特性,供共同使用和重复使用的规范性文件(中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局等,2015),是规范技术、经济、生产、经营等市场的公约,是促进科学技术转化为生产力的重要工具,也是促进科技成果转化应用的桥梁和纽带,更是促进科技成果集成创新的体现。标准是标准化活动的成果,标准化的效能和目的均需通过制定和实施标准体现(李春田,2014)。地震标准化是以地震科学与技术为基础,以防震减灾工作需要为依据制定并实施标准,并根据科技进步、业务发展和管理调整等变化因素,修订标准和制定新标准、实施标准,如此往复提高,不断充实完善地震标准体系。新旧标准更替过程也是防震减灾科学、技术和实践经验的综合成果不断发展、成熟的过程,同时地震标准化水平随之不断提高。冯义钧等(2011)通过分析防震减灾工作对地震标准的需求,探讨了地震标准科学发展思路,同时结合防震减灾工作体系特点和地震标准化研究现状,提出了地震标准体系研究内容、研究思路和实现方法。部分学者(赵宇彤等,2010;黎益仕等,2018)从地震灾害预防和地震活动断层探测等方面对标准体系建设进行了深入分析。

本文结合近年来地震标准化的快速发展,通过对我国现行地震标准和标准体系的统计分析,探讨地震标准特点,分析地震标准化问题,以期为进一步推进地震标准化工作提供借鉴。文中所称的现行地震标准包括中国地震局组织起草,由国家标准化行政管理部门发布的国家标准和中国地震局发布的行业标准。

1 我国地震标准化工作发展历程

将我国地震标准化工作发展历程归纳为以下4 个阶段。

(1)1990 年前为地震标准化萌芽阶段,我国地震工作经历了从无到有、从小到大的过程,从烈度鉴定服务工程建设扩展到地震预报实践、从群测群防专群结合提升为地震科学全面发展,逐渐形成了我国特色的防震减灾业务和管理体系。技术和管理处于不断摸索过程中,相关业务在技术上依托于科研任务的支撑,在实施上依赖于行政管理的规范。地震工作推进过程中需统一的技术要求、行为规范和成果应用,其形式和载体多样,包括科研报告、论文、会议纪要、行政文件等。自20 世纪80 年代起,逐渐形成了地震观测业务技术规范并通过行政手段推广实施,如《地震台站观测规范》《地震地下水动态观测规范》《地震地磁野外测量规范》《地电台站观测规范》《地震重力测量规范》《大地形变测量规范》《地震水文地球化学观测技术规范》《震例研究和报告编写规范》《地应变台站连续观测规范》和《钻孔应变-应力台站观测规范》等。

(2)1990 年至1997 年为地震标准化工作起步阶段。改革开放后,标准化工作得到各行各业的高度重视,1988 年《中华人民共和国标准化法》颁布实施后,地震部门按照国家部署,结合工作实际,提出了推进地震标准化工作的设想。1991 年,由中国地震局地球物理研究所作为牵头单位,开展标准化研究工作,并参与国家地震标准化工作管理。1994 年,国家质量技术监督局批复《国家地震局标准归口管理范围》,授予地震行业标准代号为“DB”。1996 年,在国家地震局设立技术监督处,承担地震标准化归口管理职责,负责管理地震行业标准化工作。同时,在中国地震局地球物理研究所挂牌成立地震标准化研究室。1997 年,成立全国地震标准化技术委员会,TC 编号为225。

(3)1998 年至2009 年为地震标准化工作取得实质性突破阶段。机构改革后,中国地震局将推进地震标准化工作作为一项明确的职责和任务纳入防震减灾业务体系,相关职责部门通过加大宣传力度、加强培训普及标准化知识,提升全系统标准化意识,不断提高标准化工作水平。结合重大项目的实施、行业科研专项和标准化专题的研究,将一批已有成果转化为国家标准和行业标准,推进了一批地震行业急需的观测能力建设和观测方法标准研制。1999 年,首批3 项地震国家标准《地震震级的规定》(GB 17740−1999)(国家质量技术监督局,1999)、《工程场地地震安全性评价技术规范》(GB 17741−1999)(国家质量技术监督局,1999)和《中国地震烈度表》(GB/T 17742−1999)(国家质量技术监督局,1999)发布。2000 年,中国地震局首次发布了《地震行业标准体系表》,并于2008 年进行了首次修订。2006 年起,根据国家标准化管理委员会的部署,中国地震局积极参与并推进服务业标准化,开展地震应急避险服务标准研制与推广应用。至2009 年底,累计发布实施了27 项地震国家标准和57 项地震行业标准。震级标准、烈度标准、安评标准、区划图标准、观测环境保护标准及台站建设标准、观测方法标准、仪器标准等,成为行业管理和开展防震减灾公共服务的重要技术支撑。

(4)2010 年中国地震局成立政策法规司至今为地震标准化科学发展阶段,加强标准体系建设和全过程管理,先后制定《地震标准化管理办法》《地震标准制修订工作管理细则》等配套制度,编制“十二五”地震标准化与计量规划,推进地震地方标准化,全面实施地震标准化战略。2017 年组建了3 个行业标准化技术委员会,分工负责各业务领域内的地震标准制定修订工作,同时开展地震标准化工作平台设计与建设(和锐等,2019)。2010−2020 年,发布了《中国地震动参数区划图(修订)》《活动断层探测》《中小学校地震避险指南》等19 项国家标准及《地震台网设计技术要求》《地震观测方法》《活动断层探察》等40 余项地震行业标准。

2 地震标准时间与业务领域分布

地震标准与其他标准一样,是在一定时间与空间范围内制定和发生作用的,其时间性表现在标准发布时间和标准作用时间,空间性表现在标准应用范围(国家或行业)和应用领域。针对现行地震标准现状和特点,本文从标准数量与发布时间关系、地震主要领域标准数量和按技术领域细分的标准统计等方面进行统计分析,以便较直观地体现现行地震标准整体时空分布特征。

2.1 地震标准时间分布特征

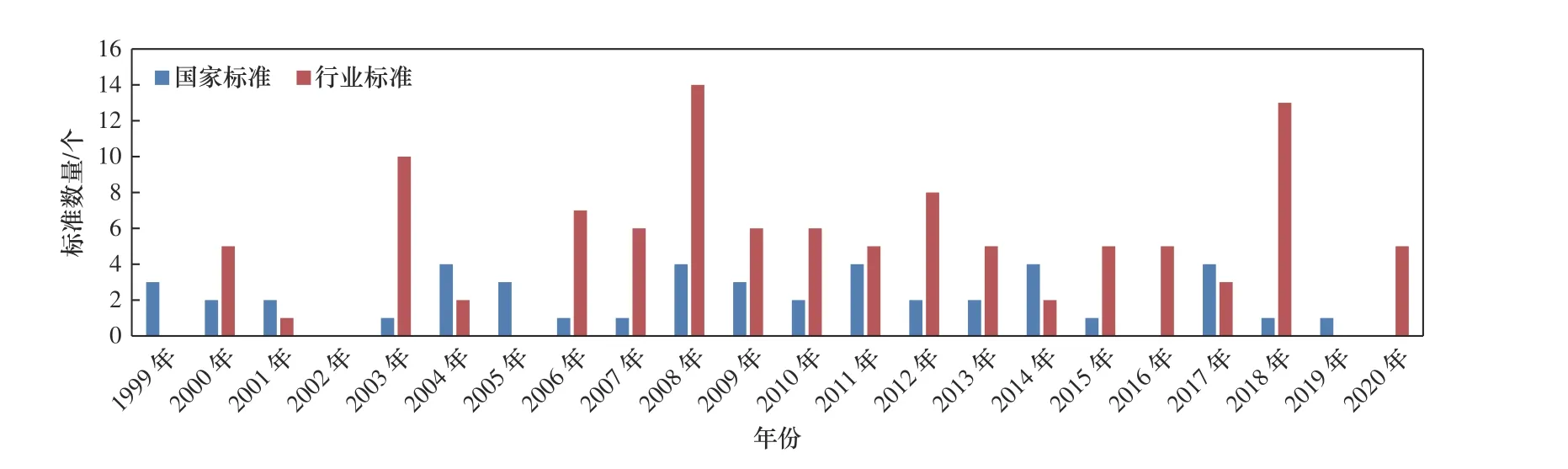

1999−2020 年上半年,共发布地震标准136 项,其中国家标准37 项,行业标准99 项。图1 给出了现行地震标准年度发布数量统计,结合前述地震标准化发展历程,2008 年后地震标准在前期积累和沉淀的基础上取得丰硕成果,年均发布2 项国家标准、6 项行业标准。

图1 现行地震标准年度发布数量Fig. 1 Annual number of releases of current seismological standards

根据《国家标准管理办法》和《行业标准管理办法》的相关规定,国家标准或行业标准实施后,应根据科学技术的发展和经济建设的需要适时进行复审,复审周期一般不超过5 年,确定其继续有效、修订或废止。目前,136 项地震标准中修订的标准仅有16 项(国家标准8 项,行业标准8 项)。地震标准实施时间如图2 所示,由图2 可知,发布实施5 年以上未修订的国家标准26 项,占70%;行业标准67 项,占68%。发布实施11~15 年未修订的国家标准11 项,行业标准30 项,更有5 项国家标准和11 项行业标准发布实施时间已超过16 年。在目前新时代防震减灾事业现代化建设的形势下,地震标准中存在大批标准亟需修订,以适应地震科学技术的发展。宫玥等(2017)通过对地震标准复审情况的分析研究,进一步阐述了标准复审的重要性。

图2 地震标准实施时间Fig. 2 Time of implementation of seismological standards

2.2 地震标准业务领域分布

自1999 年实现地震标准“零”的突破以来,至2020 年6 月,累计发布地震标准157 项,现行标准共136 项,其中国家标准37 项,行业标准99 项。标准涵盖的技术内容从地震震级、工程场地地震安全性评价、中国地震动参数区划图、地震烈度表等关键重点标准,逐步覆盖到地震观测环境保护、台站建设、仪器入网要求等监测预报领域,随着标准研制力度的加大,活动断层探察、地震烈度评定、地震现场工作、震灾应急响应等领域的标准相继发布实施,目前正在积极推进地震烈度速报与预警、地震信息化、防震减灾公共服务等方面的标准研制。按照传统的地震业务领域划分,在基础通用、监测预报、震害预防和地震应急(救援)领域,地震国家标准和行业标准的数量分布如图3 所示。

图3 地震主要领域标准数量统计Fig. 3 Standard quantitative statistics for major areas of seismology

本文将地震标准进一步细分为基础通用、观测方法、观测环境、站网建设与运维、仪器设备、预测预报、活动断层探测、抗震设防、灾害风险评估、损失评估、地震应急与现场工作、救援装备、救援队伍和公共服务14 个领域类别,各类别包含的国家标准和行业标准数量如表1 所示。由表1 可知,地震国家标准多集中在灾害风险评估、地震应急与现场工作、公共服务等方面,而地震行业标准主要在规范观测方法、站网建设与运维、仪器设备等地震监测领域发挥重要作用。

表1 地震标准按技术领域细分统计Table 1 seismological standards classified by technical areas

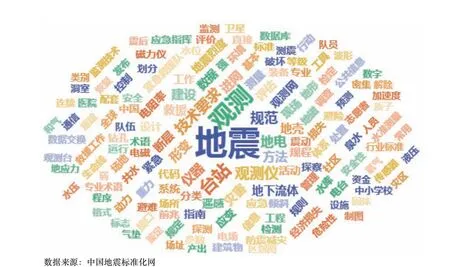

此外,本文采用词云图分析方法对地震标准名称进行分析,结果如图4 所示。该方法可较直观地反映目前地震标准制定的覆盖面和集中度情况。由图4 可知,136 项地震标准名称的文本数量共2 081 个字,标准中除“地震”外,与“观测”“台站”“技术要求”“观测仪”“规范”“地电”“仪器”等词相关的标准较多,这也反映了地震标准在监测领域的集中程度。

图4 地震标准名称词云图Fig. 4 Seismological standards name cloud

3 地震标准体系框架研究与设计情况

3.1 标准体系框架构建的必要性和意义

标准体系是标准化过程中的重要表现形式和成果。地震标准体系是防震减灾业务范围内的标准按其内在联系形成的科学的有机整体,研究有机整体的结构单元、层次划分和标准化对象,对提高地震标准之间的协调性、适用性和地震标准化的长期发展具有重要意义(冯义钧,2011)。在地震标准化不断发展过程中,通过对各业务领域进行梳理,横向切块、纵向分层,逐步构建了科学适用、布局合理、领域完整、结构清晰的标准体系框架。目前已发布地震行业标准体系表、地震监测预报专业标准体系表和地震应急救援专业标准体系表。同时面向地震信息化基础设施资源、数据资源、“3+1”业务应用平台、政事管理平台、公共服务平台和应用支撑保障体系等信息化建设需求,构建了地震信息化标准体系框架。

3.2 当前的地震标准体系框架

目前,地震行业标准体系仍基于《地震行业标准体系表》(DB/T 1−2008)(中国地震局,2008)建立的标准体系框架,如图5 所示。近年来地震标准化工作取得了一定进展,但与全社会地震安全需求和防震减灾事业发展需要相比,特别是在支撑地震业务发展方面,存在相对滞后和不适应的问题,主要表现在:在地震各业务领域不同程度存在标准缺失、老化和脱节现象,如在地震监测领域缺少统一的技术装备列装规范程序,仪器设备入网检测、台网运行维护、运行质量控制等关键标准不健全等;信息化标准体系研究滞后,数据资源管理、信息平台建设、信息安全等环节标准缺失,影响了地震信息化进程;面向社会管理和公共服务的标准缺失,为社会公众提供震情、灾情、救援等信息服务的规范化程度低。因此,需加强地震标准体系研究和顶层设计,分析现有标准的适用性和协调性,构建适应防震减灾事业发展的布局合理、领域完整、结构清晰、系统完善、功能协调的标准体系框架,为保障防震减灾事业健康持续发展提供技术支撑。

图5 《地震行业标准体系表》(DB/T 1—2008)(中国地震局,2008)建立的地震标准体系框架Fig. 5 Framework of standard system for earthquake by 2008

3.3 对地震标准体系框架的完善建议

在综合分析防震减灾监测预报、震害防御及地震应急三大业务领域标准化工作的基础上,考虑了地震预警、防震减灾社会管理及公共服务领域等方面的标准化内容,将地震标准体系按照基础通用、公共服务、地震监测预报、地震灾害风险防治、地震应急、地震预警、探测与调查、地震信息化、设备设施9 方面进行划分,初步构建新的地震标准体系框架(图6),对于制定标准化发展规划和标准制修订计划具有一定指导意义。

图6 初步构建的新地震标准体系框架Fig. 6 The new framework of standard system for earthquake

4 对地震标准化工作的思考与建议

(1)地震标准是在特定时间,针对当时的防震减灾业务需要与科学技术发展现状,对地震工作涉及的产品、过程和服务中现实问题或潜在问题,以实践经验和科学技术为基础,运用标准化原理和方法制定可供共同使用和重复使用的条款。因此,地震标准既带有明显的技术特征,也带有显著的时间烙印。地震标准化及其成果不是简单孤立的事物,而是与管理、人员及机构、技术等诸多因素在时间和空间上相互促进又相互制约的结果。地震标准化工作的发展,一方面将汲取并体现地震科学技术的最新进展与成就,促进地震工作创新发展;另一方面也将承载地震工作的历史积淀,起衔接历史的作用,为进一步挖掘历史观测数据的科学价值提供技术支撑,促进地震工作升级。

(2)地震标准体系应是基于防震减灾业务和技术体系、涵盖基础数据信息的形成与应用、标准之间关系明确、多层次的体系。标准体系的研究与建立,应顾及目前情况,为未来发展保留足够空间。同时,动态的标准体系维护方法需在标准体系构建时给予充分考虑。

(3)标准化是系统性较强的工作,具有自身理论、原理和方法,遵循自身规律。目前,我国在地震标准化理论方面的研究相对缺乏,这在较大程度上影响我国地震标准化整体水平。同时,围绕提高自然灾害防治能力、地震烈度速报与预警工程、地震信息化、中国地震科学实验场建设、“一带一路”地震台网建设等重大工程项目的关键急需标准缺失,这也是目前与今后一段时间内地震标准化工作的重点与亟待解决的问题。