城镇化视角下的农业试题考查及教学启示

广东 戴何明

人教版高中地理必修二新教材《农业区位因素及其变化》一节在“农业区位因素的变化”部分阐述城镇化推进对农业区位因素变化的影响时指出,城镇化的推进使得农村劳动力大量减少,同时农业机械化迅速推广,促使农民选择易于机械化作业的农作物生产。江浙地区城镇化程度高,从事农业生产的人数越来越少,因此需要耗用大量劳动力的桑蚕业逐渐萎缩。近年来高考地理试题中出现了不少以城镇化对区域农业生产的影响为情境的考查案例。本文结合部分高考试题,探讨城镇化视角下的农业试题考查特点,以期为高考复习备考提供参考。

一、以种植结构变化为背景

【例1】(山东省2020年普通高中学业水平等级考试,3,4题)家住北方某县的小王夫妇,效仿村里一些年轻人的做法,在自家5亩耕地上栽植了杨树后就外出打工了。八年后,小王夫妇将已成材的杨树出售,获利24 000元。与原来种植粮食作物、蔬菜等相比,这些收入虽不丰厚,但他们还算满意。据调查,该县耕地上栽植杨树的面积约占耕地总面积的10%,这种“农地杨树化”现象引起了有关专家的高度关注。据此完成3,4题。

3.当地“农地杨树化”的主要原因是

( )

A.生态效益高 B.木材销路好

C.劳动投入少 D.种树有补贴

4.针对“农地杨树化”引起的问题,可采取的措施是

( )

A.加大开荒力度 B.增加木材进口

C.增加粮食进口 D.鼓励农地流转

【答案】3.C 4.D

该组试题的背景素材以及试题情境的创设,可以参考孙云奋与齐春宇的论文——《农地杨树化的责任与治理路径》(改革,2010年第2期)。文字材料中的“占耕地总面积的10%”,与论文中“从整体情况看,杨树种植面积基本上占农田面积的10%”吻合。“农地杨树化”是指近年来我国各地区特别是北方地区出现的大面积在良田种植杨树的现象。调查发现这种现象在个别地方已经较为普遍,给粮食安全造成了较大的威胁。

第3题考查“农地杨树化”形成的主要原因。种植杨树有利于改善自然环境,减少大气中的CO2,在一定程度上起到缓解温室效应的作用。但是杨树的生态效益并非是当地“农地杨树化”的主要原因。从材料中无法得出“木材销路好”的结论。为提高农民种植粮食的积极性,保证粮食安全,政府通常会给农民发放种粮补贴。只有是种植生态林、水土保持林、退耕还林的情况才会有种树补贴,这显然与试题材料中因外出打工而在农田上种杨树的情况不符。根据论文作者的实地调研,在0.01平方千米良田上种植农作物,用工时间由多到少依次为蔬菜>粮食>杨树。小王夫妇属于兼职农民,需要在外出打工与在家务农两方面分配自己的劳动时间,以满足限定条件下的收益最大化。由于在家务农的时间较少,种植杨树需要投入时间较少,并且收益也还能让他们满意,因此种植杨树是他们的最佳的选择。

第4题考查“农地杨树化”的解决措施。因占用农田而导致粮食产量减少,这是农地杨树化带来的不利影响。兼职农民外出打工,除了自己种植杨树外,还可以通过土地流转的方式将土地承包给种田大户获得收益。种田大户通过规模经营,有可能选择种植经济作物与粮食作物,这样既能提高土地的高效利用,保证粮食安全,又能解决我国局部地区杨树泛滥成灾现象。增加粮食进口可以理解为被动的应对措施,不利于可持续发展。加大开荒力度会对生态环境造成破坏,如水土流失等。在农地上种植杨树并非为了解决木材需求的问题,因此增加木材进口的说法有误。

【例2】(2020年全国卷Ⅱ,3~5题)巢湖平原某地人多地少,原来种植双季稻,越冬作物以油莱为主,近年来随着城镇化的发展、机械化的普及和青壮年劳动力外出务工,这里多种植单季稻,收割后多不经翻耕播种收益较低的越冬作物小麦。如图为该地收割水稻后播种了小麦的农田景观,其中浅色的为稻茬。据此完成3~5题。

3.在收割水稻后的农田中播种小麦,需在田地中打沟(上图)。打沟主要是为了

( )

A.灌溉 B.排水 C.防虫害 D.通风

4.推测这里不经翻耕播种小麦的主要目的是

( )

A.提高产量 B.减少水土流失

C.降低生产成本 D.减少蒸发

5.近年来,该地

( )

A.种植结构复杂化

B.复种指数提高

C.田间管理精细化

D.种田大户增多

【答案】3.A 4.C 5.D

该组试题以巢湖平原某地种植结构变化为背景,通过对打沟、翻耕等农业生产环节作用的考查,引导考生思考当前我国农村农业发展的背景、存在的问题,以及未来发展的方向,有利于培养考生关注与热爱劳动的品质。可以借助许维祥的论文《巢湖流域稻茬麦低产原因及高产栽培技术探讨》(现代农业科技,2012年第22期)来更好地理解试题情境的创设与案例中农业生产环节的作用等。例如,论文中指出“(巢湖流域含山县)由于油菜种植耗费大量劳力移栽收割而农村劳力外出务工经商较多,故越冬作物小麦面积逐渐扩大”,可以用于分析试题文字材料中“双季稻+油菜”种植结构转变为“单季稻+冬小麦”的原因。

第3题考查打沟的作用。水稻好暖喜湿,该地原种双季稻,说明降水较多,与水稻的灌水栽培不同,冬小麦根浅,且畏涝怕旱。为了提高产量,在机耕播种后需要及时加深内沟,并且实现沟沟相连,确保雨过天晴后田无积水。在田地中打沟可以用于灌溉,但不是主要原因。在田地中打沟与防虫害之间并无因果关系,并且冬小麦是越冬作物,冬季气温较低,病虫害较少。从图中可以看出,打沟虽然将田地分块,但却无法改变通风效果。

第4题考查小麦收益对生产方式的影响。根据文字材料的提示,当地因为劳动力不足才选择耕种收益较低的冬小麦,翻耕会增加生产成本,因此可推测当地不经翻耕播种冬小麦的主要目的是为了降低生产成本。不经翻耕播种造成耕作层浅薄,土壤通透不良,冬小麦根系难以下扎,无法提高产量。水土流失多发生于降水多的季节,该地是收割水稻后播种冬小麦的时段降水较少,且该地不是水土流失的多发区,因而不经翻耕播种冬小麦并非出于减少水土流失的考虑。翻耕会起到加速土壤蒸发的作用,相对而言不经翻耕可以减少土壤蒸发,由于种植冬小麦的季节气温较低,从而对土壤蒸发影响不大。

第5题考查该地未来农业发展的变化。根据文字材料的提示,可以推测该地未来从事农业生产的青壮年劳动力减少,通过土地流转,耕地将可能集中在某些种田专业户的手中,从而使得种田大户增多。相对原来的“双季稻+油菜”,该地现在的“单季稻+冬小麦”表明种植结构较简单,复种指数并没有提高,由于不经翻耕,田间管理变得更加粗放。

需要注意的是,人教版高中地理必修二新教材在《农业区位因素及其变化》一节以长江中下游平原种植小麦为例(教材中的图像与高考试题中的图像几乎相同)指出“长江中下游平原地区原来越冬作物为油菜。油菜的生产需要耗用较多劳动力,而且不适宜机械化操作。现在这里多种植便于机械化生产的小麦。”这段叙述与高考试题的情境描述基本一致,从而反映出新教材的编写与高考试题方向的一致性。

二、以农作物布局为背景

【例3】(2019年海南卷,1~3题)下图示意我国中部平原地区某村庄的土地利用情况。该村将不同位置的农用地按人口进行均分,图中①②③④分别示意某农户分到的地块。该村主要种植粮食作物和蔬菜。与粮食作物相比,蔬菜种植的劳动投入较多。随着农民进城落户,该村农用地逐步向种田专业户集中。据此完成1~3题。

1.该农户分到的地块中,最便于种植蔬菜的是

( )

A.① B.② C.③ D.④

2.该农户不购置大型农用机械种植农作物,主要原因是该农户的地块

( )

A.形状规整 B.地形差异小

C.分散细碎 D.距离村庄近

3.农用地向种田专业户集中后,该村

( )

A.农产品商品率提高

B.农用地面积减少

C.农产品种类多样化

D.农产品质量下降

【答案】1.B 2.C 3.A

该组试题的背景素材可参考李小建与高更和的论文《中国中部平原村庄农业生产区位研究——以河南南阳黄庄为例》(地理科学,2008年第28卷第5期)。例如,教育部考试中心发布的《彰显地理学科特色落实“五育并举”要求——2019年高考地理试题评析》(中国考试,2019年第7期)一文指出,该题组以某村庄居民点和耕地分布为背景,考查考生如何根据耕作地块的面积大小、距离远近、农作物属性等因素来评价农户的农业生产活动。与论文中的“耕作地块是农户农业活动区位的基础,耕作地块的面积大小、距离远近、农作属性特征直接影响着农户农业活动的方式和类型。”相似,并且试题中的图像可从该论文中图“黄庄地块与微地块分布”找到类似的参照,如下图所示。

第1题考查蔬菜种植的布局,属于微观层面的农业区位问题。文字材料已明确提示种植蔬菜需要投入较多的劳动力,教育部考试中心的分析认为距离村庄居民点近的地块适合种植劳动力投入多的蔬菜,而距离远的地块适合种植投入劳动力少的粮食作物。论文中以黄庄村为例指出,蔬菜的种植、采摘、加工、运输都需要投入大量的劳动力。村庄是劳动力集中地,农户从村庄到蔬菜种植地的通勤成本要远远大于从耕地到蔬菜市场的运输成本,因此采取近距离种蔬菜的策略,可以减少交通成本。实际上,该题的设问与下题相似,如下所示:

农作物栽培布局与距离农村居民点的远近有一定联系。某村位于我国平原地形区,主要种植蔬菜和春小麦。下图为以该村居民点为中心的农作物分布示意图。

图中甲、乙、丙分别为

( )

A.蔬菜带、混作带、粮食带

B.粮食带、蔬菜带、混作带

C.蔬菜带、粮食带、混作带

D.粮食带、混作带、蔬菜带

该题的图像选取自李小建与高更和论文中的图“以村中心为中心的农业带状区位”,命题者将论文图像中的“居住带”修改为“居民点”,删除其他的文字标注,保留图中的距离数值。将“蔬菜带”“混作带”“粮食带”分别用“甲”“乙”“丙”来代替,从而设计上述的试题,如下所示:

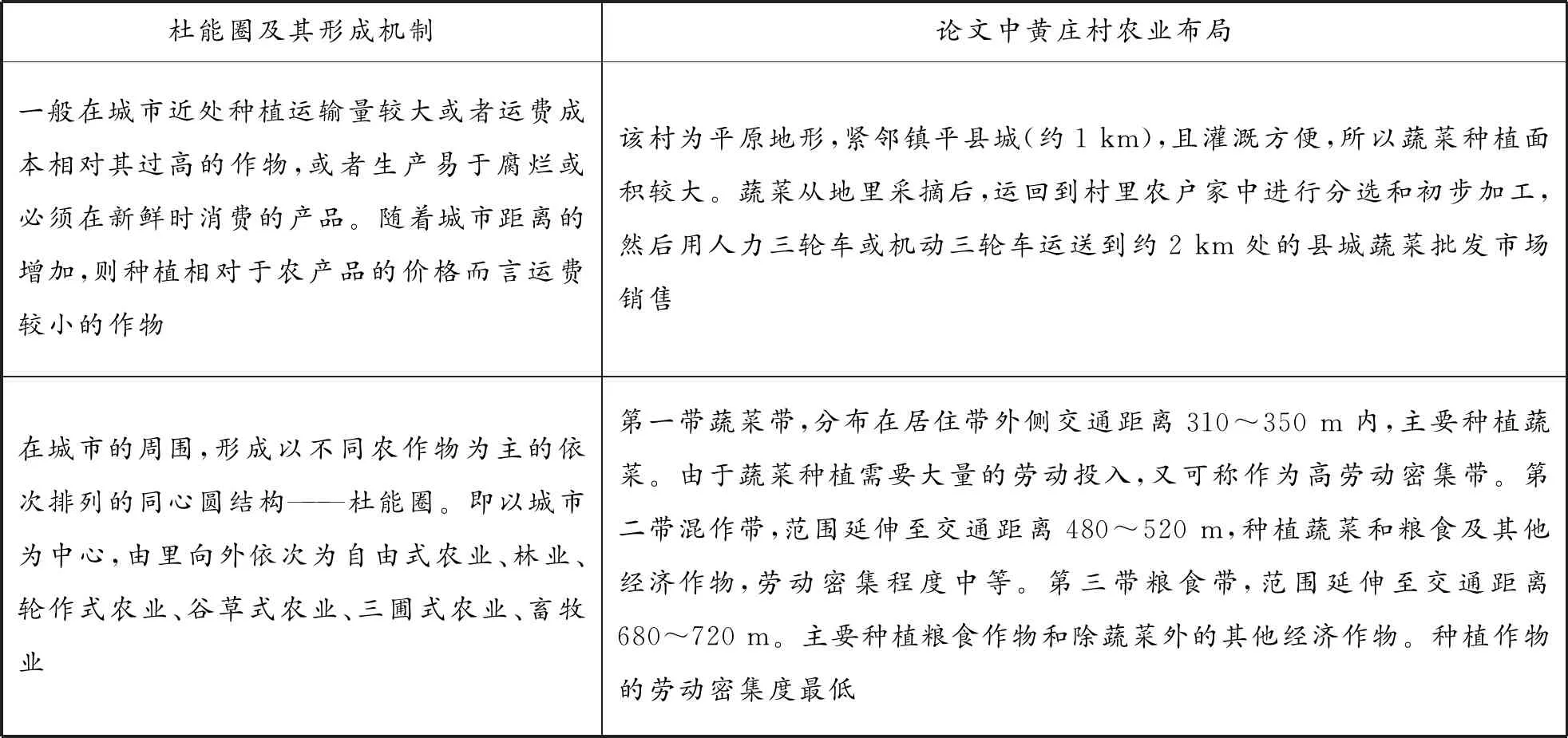

这两题设计的理论依据是农业区位论的典型代表——杜能农业区位理论,该理论在一定程度上提示了农业布局的一般规律。后人的研究案例表明,可以在宏观、中观、微观层面找到关于杜能农业区位理论的具体例证。李小建教授在其主编的《经济地理学探索性学习教程》一书中,把关于黄庄村农业布局的研究作为“杜能农业区位论的微观案例”。表1列举了经济地理学教程中“杜能圈及其形成机制”与“黄庄村农业布局研究”的描述。

表1 杜能圈及其形成机制与论文中黄庄村农业布局的描述

第2题考查考生利用地图获取地理信息的能力。根据图中的比例尺、地块分布与文字材料,可知图示区域面积较小,地块面积较少且分散,即土地细碎化。大型农用机械适用于集中连片、面积较大的农地。地块形状规整与地形差异小(平原)对机械耕作有利,该农户的地块离村庄近,这些都与该农户是否购置大型农用机械并没有构成因果关系。

第3题考查城镇化对农业的影响,与农村的土地流转政策密切相关。随着农民进城落户,在农村从事农业生产的人口减少,该村农用地通过土地流转的形式逐步向种田专业户集中,有利于实现种植的专业化,通过加大投入提高农产品质量,农产品种类有可能减少,规模经营提高了农产品的产量,农业产品商品率得到提高。

三、教学启示

1.设置真实情境,加强试题观念的引导

教育部考试中心在2019年全国卷高考试题的分析中指出,通过设置真实的劳动情境,2019年高考试题要求考生发现劳动中存在的现实问题,引导考生树立正确积极的劳动观点。2020年全国卷高考试题的分析中则强调探究区域农事活动,崇尚劳动精神。当前的高考内容改革推进过程中,尤为注重素材的选择与情境的创设,通过巧妙的设问体现地理学科的育人价值,培养地理学科核心素养,推动素质教育的发展。高中地理课堂教学需要重视真实情境的设置,对教学素材的选择,必须有利正确价值观念的引导。例如,2005年全国卷Ⅱ第9~11题是考查杜能圈所体现的农业生产方式空间配置原理的应用,属于假设的情境——假定城镇是唯一的市场,城镇周围是条件均一的平原。上述高考试题则是基于真实的情境考查杜能农业区位原理的应用。后者在今后的教学与复习过程中更具价值。

2.重视纵向比较,把握试题内容的变化

在高考复习备考过程中,需要对相同主题的高考地理试题进行纵向的比较分析,才能准确把握试题考查内容的变化及特点。例如,城镇化对农业生产的影响,以往的高考试题更多地关注城镇化与工业化占用耕地,导致粮食播种面积减少,以及由于城镇化进程的推进导致市场需求与土地租金的变化,从而引起农业种植结构的变化(城市郊区粮食作用种植面积减少,蔬菜、花卉等经济作用播种面积增大)。通过以上的分析可知,近年来的高考试题关注城镇化推进过程中引起农村劳动力的转移对农作物选择、农业生产方式的影响等。再者,2019年海南卷第一组试题并没有停留在2009年广东卷设问的基础上,而是结合当前我国经济社会的发展现状,通过设问引导考生对国家、时代的发展进行深入的思考。这样的设问思路,为地理教学的试题选择与案例编写提供了有益的参考。

——基于农地福利保障调节效应的分析