1937年北平的“牛年”元旦

肖伊绯

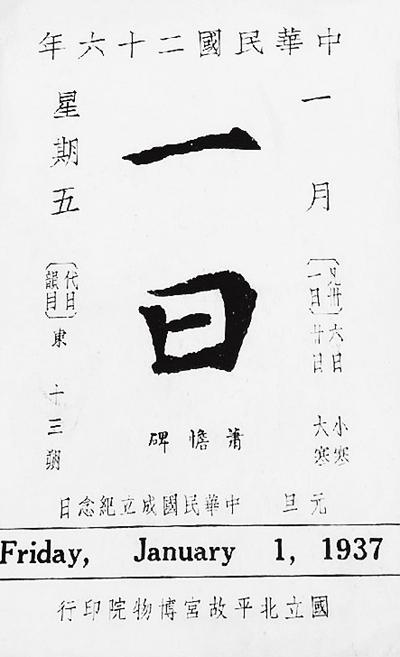

1937年故宫日历

和中国历史上若干个“牛年”一样,1937年不过是诸多“牛年”中的一年,可当年南京国民政府规定,只能以阳历新年为准,禁止民间过阴历春节,传统意义上的“过年”也就成了“过元旦”。因此,1937年阳历新年的到来,是以“元旦”这一国家法定假日(全国放假三天)为标志的。受此官方规定影响,南北各地民众虽然都在1937年“过元旦”,但其过节的方式与风味,也都各不相同,各有特色。

南京、上海等南方都市,“过元旦”的做派更具现代都市气息,只有一部分市民参与到商业、娱乐方面的节日活动中。北平、天津等北方民众,则是一如既往地讲究节日氛围与传统精神,是既“过元旦”也“过年”,把“元旦”也过成了年,把“年味儿”从阳历新年一直带到了阴历新年,可谓自得其乐、别开生面。

至于到底有着什么样的“南北差异”,不妨就从当年的旧报刊的相关报道中搜寻线索,一探究竟。

《世界日报》上的北平“年景”

在北平“过元旦”的实际情形,与以上海为代表的南方城市完全不同。所谓“南北差异”,在“过元旦”的方式与风味上,也十分鲜明地体现了出来。

与上海新年劲吹“商业时尚风”大不相同,1937年的北平新年,则洋溢着故都浓厚的“民俗文艺风”。除了北平《世界日报》在1937年元旦头版宣布开征“存款营利等所得税”,对当时的公务员及工商业从业者不算是个好消息之外,别的版面内容几乎都是欢欢喜喜过大年的架式。

北平及华北各地举行团拜会,以及各地民众自发组织庆祝新年的消息,接连不断地见诸报道,占据着报纸版面;贺年帖与广告虽然也有一些,但并不能成为版面主体,只能位居次席,聊作点缀。

在北平,节日商机并不是以高频度、大篇幅的广告投放来体现的,而是实实在在地实现于街头巷尾、胡同院落之间,那是无需广告而约定俗成的民俗消费,与上海市民逛商店、进洋行、入餐厅、看电影之类的时尚消费相比,又别是一番景况了。

翻看1937年元旦的《世界日报》,各类新年景象的专访报道频频入目,逛厂甸、观画展、听京戏的报道,皆在各版一一涌现。阳历新年元旦逛厂甸的热闹情形,已然与阴历春节时的光景无异。报道原文,摘录如下:

故都新年气象

厂甸风光杂写

书画摊前收藏家赏鉴家最活跃

转糖抓彩各有新花样吸引儿童

向来在新旧历年都要开放半个月的厂甸,昨天依然好像是例行公事似的开幕了。一出和平门不多远,那两旁的书画的摊子,依然和往年一样盛旺,这却可以看出故都的一些收藏家和鉴赏书画家们依然是极端的活跃的。看吧!古人的有吴道子、王石谷、文徵明以至于乾隆帝、翁同龢、刘墉等等的字画,今人的则有齐白石、华石奎、徐世昌、梅兰芳等,都是很走运的东西。但是一幅宋高宗的粉鹰,邓石如或何子贞的对联也是可以看见同样的许多幅。据老于逛小摊的人说:这些东西出于“本店自造”的大约要占十分七八,但是使平常人的眼光不易辨出的也不过十分之三四。如果你愿意挑拣一两幅回去点缀厅堂,倒不可不加一点小心呢。

厂甸旧影之看字画

廠甸旧影之转风车

书画摊之外,旧书摊子也还吸收了一大部分的游人。在它的旁边,有青年的学生,他们是希望用很小很小的代价,而得着一些需用的书籍,以满足他们的求知欲的。此外,还有一些大学教授和专门学者,他们却是希望找到一点稀奇或贵重版本的书籍,以充实他们书架或橱子的。除了这两种人,别人却是抱着瞧热闹的心理,很少人开口问问价钱的。

玩物方面,像风车,依然是哗啦哗啦好像万马奔腾似的那样响。大糖葫芦,依然是高耸天空随风摇曳的引人垂涎。空竹、风筝,也依然和往年一样,五光十色的陈列在小摊上,并且更发现出许多别致的花样来了。古玩摊子,今年的陈列货品似乎比往年要碎乱些,最多是一些小印章,小玛瑙,翡翠的小什件,其余就是像匣子、钢笔、绘图仪器等等的洋玩意儿。至于钟鼎、瓶、樽等较有价值的古董,好像是很不多见。而最使一般古玩摊老板皱眉的便是拿起来问问价钱,或摸摸一会儿的人都很少了,更不用提真正购买的主顾了。

还有一样小本经纪,在昨天的会集里最出风头的就是所谓转糖抓彩的小贩。昨天我们所见到的,有小型的赛枪、赛马、转彩球、对号码等等不下一百种,而且各有各的新奇花样。所谓“戏法人人会变,各有巧妙不同”。在这里,完全靠各人的钩心斗角以吸引儿童们或知识浅陋的民众们的金钱了。

昨天的游人,真也复杂得很,有青年学生、大学教授,有机关里的小职员,时髦的少妇、少女,他们各人有各人的目的,各人有各人的注意物。自然了,他们逛完了所带回去的东西也是不同的。

暮色苍茫了,一队队的游人,三五成群地走回家去。五颜六色的气球,插着小旗四五尺长的大糖葫芦、风车,以及一捆捆的旧书,一轴轴的字画,或是一个瓷瓶,一个紫檀笔筒之类的东西,是各式各样的分散在他们的手中。

北平八道湾胡同的周母八十大寿家宴

上述这篇新年逛厂甸的千字文报道,细致地反映出北平新年元旦的“民俗文艺风”。说到逛厂甸,那个时代的学者笔下也经常有着生动描述,譬如周作人写的《厂甸》一文。只不过周作人等逛厂甸,大都是阴历春节期间去淘旧书。

1937年元旦,恰巧是周作人與鲁迅两兄弟的母亲鲁瑞(1858—1943)八十大寿的好日子。此时,距离鲁迅在上海去世仅两个多月,却又逢身居北平的鲁老太太八十大寿。这一次老母寿辰,周作人再怎么不喜欢热闹,还是要摆几桌、办一下的。当天,就请了钱玄同、胡适等诸多友人赴宴。《钱玄同日记》中写道:

上午十一时,偕婠同至周宅。他们的老太太今日八十岁生日也(其实是阴十一月十九日,今日适为阴十一月十九日耳)。我们夫妇是上半天,两子是晚饭,下午二时顷同回家。

据此可知,1937年元旦当天,上午11时,钱玄同夫妇赴苦雨斋为周母祝寿,中午即在周家用饭;而到了晚间,夫妇俩又回家与两个儿子团聚,一块儿吃新年晚餐。这样的安排,也算井井有条,周家与自家的新年家宴两不耽误。可胡适则是有点疲于应付了,他在日记中写道:

昨晚回家已是今早一点钟了。写了一点多钟的星期论文,才去睡。今早九点起来,继续写论文。中间出去到中基会团拜,到周作人家贺他老母八十生日,吃了寿酒,才回家继续写文字。本想赶七点寄出,竟赶不成。同傅孟真出去吃了晚饭,又回来写完此文,题为《新年的几个期望》,三千多字,足足写了七点半钟!

胡适的新年期望

1937年1月3日,天津《大公报》的“星期论文”栏目,刊发了胡适在新年元旦当天“足足写了七点半钟”的那篇文章。与往常寄望新年在文化、教育领域如何革新如何进步之类不同,这一年胡适的几个期望,与国家前途及民族命运紧密相联。

胡适的这几个期望,归结起来,一是要求当局直面当时已经无可避免的抗战之全面爆发;二是要求当局切实反省并扭转九一八事变之后的国家前途;三是要求当局必须担负收复华北失地的历史责任。文章开篇即语:

民国二十五年是我们中国多灾多难的一年,可是无一次不是逢凶化吉,灾难都成了锻炼我们这个民族的炉火,经过一次锻炼,国家好像更统一了,民族也更团结了。

文章末尾则称:

我们期望政府今年能做到整个华北的疆土的收复和主权的重建。华北肃清之后,国家的统一可算是百分之八十完成了。我们然后可以培养国力,观察国际变化,徐图第二步的统一计划。这三个期望都不是奢望,都是很平易的期望。我们很恳切的期待他们的实现。

胡适的新年期望,自认为不是奢望;可整个1937年,时局的走向与发展确实都没能实现他的这些期望,令其颇为失望。事实上,1937年是中国“多灾多难”的一年,七七事变在胡适写下新年期望之后七个月即爆发,南京国民政府不但没能收复东三省及华北失地,反倒连故都北平也失落敌手了。

广播京剧与怀仁堂新年演剧会

1937年元旦,除了逛厂甸,北平的老百姓又多增了一种喜迎新年的“玩法”,那就是收听广播电台里特别安排的京剧名角演唱的经典名剧。

《世界日报》在新年的前三天都预告了当日广播的剧目及具体时间,这样的预告简直就是北平民众尤其是戏迷们的新年福音,这是比胡适的新年期望更可预期的一件乐事儿。北平广播电台从上午8点30分至下午12点,不间断地播放各种“国乐”,这其中包括杨小楼、尚小云、马连良、谭富英、刘砚亭、程砚秋、俞振飞等名角儿的经典剧目,还有正在演出的实况录音—在怀仁堂举办的名角荟萃的庆贺新年演剧会。如果觉得听广播还不过瘾,就直接奔怀仁堂去现场观剧,这更是新年一大乐事了。

怀仁堂是中南海内主要建筑之一,位于丰泽园东北,原为仪銮殿旧址。仪銮殿于清光绪时建成,慈禧太后迁入居住并在此殿召见大臣与处理政务。后袁世凯将此地改名为怀仁堂,在此接见来访外宾使节,并在每年元旦这一天接受官员朝贺。之后北洋政府各系军阀,你方唱罢我登场,也在怀仁堂短暂登场;奉系军阀张作霖在1925年时,在此处搞过元旦庆典,接受过各级官员朝贺。

1928年北伐胜利之后,奉系军阀垮台,南京政府实现了南北中国名义上的统一。此时,北平不再是政治中心,怀仁堂因而长期闲置,成为当时北平市政府举办集体婚礼的场所。1937年的元旦,当局别出心裁筹划在此地举办一场新年演剧会。《世界日报》不失时机,对这一盛事进行了跟踪报道。报道中这样写道:

二十六年元旦,也就是怀仁堂演剧的第一天,剧目是毛世来、江世玉的《辛安驿》,李世芳、于世文的《探母回令》,叶盛章的《安天会》,杨小楼、尚小云、马连良等的《甘露寺》《回荆州》,观众大约有一千七百余人。戏台上面有纸花做成的“恭贺新禧”匾,戏台幔帐上面为“庆祝元旦”四字,座位前面是绿绒椅,后面是木椅子。十二时半,客人陆续的来到,到了下午一时,怀仁堂中的座位差不多就满了。热闹、欢悦,充满了一堂。

鲁迅、周作人之母鲁瑞

演剧会现场气氛热烈,热闹中也有纷乱,报道中这样描述:

虽然在入场券上印有“请勿携带童仆”字样,但是看吧!一个大人带一个孩子,甚至有一个大人带着三四个孩子也有,因此屋中的幼童,也显得特别多。在起初的两个戏中,孩子哭,大人喊,搬椅子,找地方,简直没有一刻是清静的。

幸运的是,会场中小孩子吵闹的状况,突然因一出戏的上演,被悄没声息地解决了。报道中写道:

当叶盛章的《安天会》上场时,似乎清静了许多。大概是武戏可以吸引儿童们的注意力吧?八个穿黄衣戴黄帽子的小猴子跑了上来,锣鼓声音告诉我们这是武丑叶盛章的《安天会》上演了。叶在戏台里是大卖气力,舞棍一场多加了许多花样,棍子是包铜电镀的,舞到快的时候,好像一个人被一层透亮的光辉包围着,人们不觉鼓起掌来。

胡适全家合影

江世升饰哪吒,这是一个难得的机会,平日里江世升总是自己唱主角,这次居然当起配角。然而这个配角大有喧宾夺主之势,舞枪及与叶对打时,勇猛紧凑,几乎不像是在舞台上,每一次舞完或打完时,小孩子们不觉就脱口叫起“好”来。

一场《安天会》,安抚了场下原本吵闹的孩子们。怀仁堂的新年演剧,看来精彩纷呈,是老少皆宜的。接下来,元旦当天的怀仁堂压轴大戏上场。且看:

最后的一出是《甘露寺》《回荆州》。尚小云饰孙尚香,杨小楼饰赵云,马连良饰乔玄,程继先饰周瑜,郝寿臣饰张飞,刘连荣饰孙权,李多奎饰吴国太,王凤卿饰刘备,称得起是“珠联璧合”。不过,在杨小楼上来时,人们已经散去一部了,《回荆州》“拆锦囊”的一场才上。可是戏虽少,精彩却倍多,喝彩声比任何人都得的多,这个六十岁老人扮上年青力壮的赵云,一点也不觉得老。可以同杨媲美的还有一位老伶,就是程继先,他也是将近六十岁了,然而他还唱小生,正如同杨小楼一样,精神饱满,作戏老到。

中南海怀仁堂1928年旧影

杨小楼、谭鑫培剧照

显然,1937年元旦的怀仁堂演剧是经过精心筹划的,这一出压轴戏即可见一斑。爱听戏的观众都知晓,《甘露寺》《回荆州》连演,中间还隔着一出《美人计》,合在一块儿称“龙凤呈祥”,故事源自《三国演义》,是很著名的一场“大戏”。

这场“珠联璧合”的压轴大戏,可谓将当时北平剧坛的老中青三代名角儿汇聚一堂了。且老名角儿们担纲唱武生与小生,中青年名角儿各扮生旦穿插和谐,整出戏精湛夺目,令观者终生难忘。事实上,此次演剧一年之后,次年(1938年)初,杨小楼病逝;这场怀仁堂中的“龙凤呈祥”,可能就是杨小楼的“绝唱”罢。当年北平的民众,倒也是饱了眼福。(责任编辑 黄艳)