民族地区教育政策评估指标体系的建构

——基于政策生命周期理论与教育政策评估标准双维度

白贝迩

(华东师范大学,上海 200062;青海师范大学,青海 西宁 810008)

民族地区各级各类教育政策的决策与执行是实现民族地区教育治理的主要方式。 目前,教育政策执行质量不高,教育政策实施效果欠佳等问题是影响民族地区教育治理水平的重要因素。 在当前加快民族地区教育治理体系完善与治理能力提升的时代背景下,强化教育政策执行过程监督,进行教育政策全程评估就显得十分必要。 民族地区教育政策评估实践的探索与评估理论的建构是民族地区教育政策评估的两个方面,二者交互影响的存在模式共同决定了政策评估的质量。 就研究现状看,宏观层面的评估理论建构远落后于微观层面教育政策评估的实践研究,对民族地区教育政策评估理论建构的重视程度亟待加强。 评估理论的核心是政策评估指标体系,评估指标是教育政策进行评判的依据,制定科学、操作性强的评估指标体系,并据之对教育政策的“好与坏”加以判断,既关乎民族地区教育政策评估理论体系的完整性更关乎着政策评估实践质量的提升。

一、 民族地区教育政策评估的边界与特征

对民族地区教育政策评估边界的限定是构建评估指标体系的前提,同时作为教育政策实施的特殊区域,对民族地区教育政策特征的解读也是评估标准得以因地制宜的条件。

(一) 民族地区教育政策评估的边界

广义上讲,民族地区实施的教育政策包括民族教育政策和普通教育政策两种类型。 其中,民族教育政策的实施对象是少数民族学生,而民族地区实施的普通教育政策对象较广,包括长期生活于民族地区的汉族及少数民族学生。 前者涵盖少数民族双语教育政策、少数民族高考加分政策等;后者包括义务教育均衡发展政策、教育扶贫政策等在全国范围内实施的普遍性教育政策。 民族教育政策作为具有特殊针对性的教育政策广受关注。 目前,学界对民族地区教育政策评估研究的成果多集中于民族地区实施的民族教育政策,例如:对新疆、青海等少数民族聚居省份双语教育政策实施效果的评价。 根据知网的文献统计:民族教育政策评估理论与实践研究成果较为丰富,如理论研究方面《建立和完善民族教育政策评估制度》[1]一文中呼吁建立民族教育政策评估制度;《民族教育政策实施效果评估:理论基础、指标设计与应用反思》[2]一文针对民族教育政策实施效果建构了一套评价指标。 评估实践研究方面,学者们对不同民族地区的某项民族教育政策实施效果进行了实践追踪,例如:徐志舜,吴政富(云南省)[3]、江凤娟,海路,苏德(广西壮族自治区)[4]、石梦,苏德(青海省)[5],并提出政策建议。 对民族地区普通教育政策的研究则多集中于评估实践研究,如以凉山彝族自治州美姑县为例对西部少数民族地区教育扶贫政策的绩效研究(阿海曲洛,2018)[6]、以四川省“一村一幼”计划为例对民族地区农村普惠性学前教育政策的绩效评估研究[7],而相关民族地区普通教育政策的评估理论研究相对缺乏。 为引起学界对民族地区普通教育政策评估理论建构的重视,并将之与民族教育政策研究相区别,本文对民族地区教育政策评估的边界划定为在民族地区实施的普通教育政策,即狭义上的民族地区教育政策。

(二)民族地区教育政策评估的民族性特征

民族地区教育政策评估特征的解读是民族地区教育政策评估指标体系建构的条件,民族地区教育政策是实施区域与政策对象具有鲜明特色的教育政策,其评估理论的建构是教育政策评估理论与区域民族性特征的高度融合,简单套用普通教育政策的评估理论, 只会引起民族地区政策评估的不适,不仅影响评估质量,甚至还会带来不必要的社会问题。 民族地区教育政策评估具有民族性的特征,是其与其他普通教育政策的显著区别。 各族群众长期杂居于中华大地,这种情况在民族地区尤为突出。 有学者指出:“民族教育”不仅仅是指“少数民族教育”,也包括民族地区汉族儿童的教育。 因为在我国民族地区, 除了少数民族人口比较集中外,汉族人口也占一定的比例。 有的地区甚至比例还很高,他们的子女在受教育上与少数民族子女一样会遇到同样的问题。[8]由于民族地区民族成分相对复杂,不同民族学生受不同的生态环境影响,逐渐形成不同的认知结构, 造就了各民族特有的心智结构,同时也形成了以信仰与习俗为核心的民族文化体系和行为方式。[9]各民族学生的行为习惯、宗教信仰与价值观念差异较大。 因此,在民族地区实施的教育政策从制定、执行到评估都必须进行周密的考量与平衡。[10]尤其是评估指标体系的构建,一方面应从教育政策的本质出发,从教育政策的生命周期角度对民族地区教育政策的生命全程进行追踪与监督,同时,又要从民族地区的特殊性出发,从各民族优秀传统文化的保护与传承、中华文化多元一体价值观的引领以及民族地区群体及个体对政策的主观体验等方面着手,着力构建与民族地区具有高度适切性的教育政策评估指标体系。

二、 民族地区教育政策评估指标体系构建的两个维度

民族地区教育政策评估指标体系的构建基于两个维度的融合, 纵向维度是政策生命周期理论,即民族地区教育政策的决策、执行、实施效果评估三个政策阶段。 横向维度的选择源于对学界教育政策评估标准的思索与借鉴①, 结合民族地区教育政策边界的厘定、特征的解读,将民族地区教育政策评估指标体系的横向维度确定为客观实在、价值引领及主体感受三个方面。

(一) 政策生命周期理论

生命周期理论的提出最初并不针对政策研究。1966 年, 美国俄亥俄州立大学学者A.K.Karman 提出生命周期理论,旨在为学界研究提供一个基于事物发展变化全过程的阶段呈现视角。 1976 年,Hersey 与Blanchard 融合管理学专家Chris Argyris的人性与组织理论,使其广泛应用于政治、经济及文化等社会诸多领域。 1998 年,Bridgman et al.正式提出政策生命周期理论,用周期解释公共政策从产生到消亡的过程,建构政策循环模型。[11]这一理论认为一项政策从社会问题成为政策问题并进入政策决策, 而后经历政策合法化阶段开始正式实施,再进入政策执行阶段并经过政策评估,最终决定政策调整或终结,呈现出政策的整个生命过程。[12]民族地区的教育政策作为实施区域较为特殊的教育政策也同样遵循着教育政策生命周期理论。 这一视角展现了民族地区教育政策的生命历程,涵盖教育政策决策、执行、实施效果评估三个阶段。

(二) 教育政策评估标准

教育政策评估标准的科学性决定着政策评估质量。 谢治菊在《民族教育政策实施效果评估——理论基础、指标体系与应用反思》[13]一文中借鉴黄明东等对教育政策评估标准的研究,从后实证主义视角出发构建了包括3 个一级指标、10 个二级指标,19 个三级指标的民族教育政策实施效果评估指标体系,并将其运用到几项重大民族教育政策的评估实践中。 民族地区教育政策评估与民族教育政策评估尽管两者均具有民族性的特征,但二者的研究对象与政策对象均不同,需要进行各自研究领域的理论建构。 尽管如此,专家们对教育政策及民族教育政策评估标准的建构都为民族地区教育政策评估标准提供了重要借鉴。 通过分析发现教育政策评估标准的架构多围绕政策的事实和价值两个维度,黄明东和谢治菊从后实证主义出发开始关注教育政策对政策个体利益带来的影响。 布鲁姆·汉森认为:“政策网络可被视为一系列用于调节国家与组织利益交互作用的非正式规则”[14], 对民族地区而言,民族群体及民族个体的利益满足将促进形成有利于社会稳定的群体意识。[15]因此,有必要对生活在民族地区的少数民族与汉族群体分别进行政策实施后群体及个体意识的调查。 综上,将民族地区教育政策评估标准的横向维度设定为客观实在、价值引领与主体感受三个方面。 其中,客观实在是政策生命过程中存在或生成的政策事实,如政策文本,政策对象及民族地区社会环境状态的变化情况等;价值引领指政策目标以及政策执行对民族地区政策利益相关者情感与价值的引导,如对民族地区学生公共情怀、社会心态的影响;主体感受指民族群体及民族个体在教育政策实施过程中的感受及利益满足情况。 同时,受复旦大学熊庆年教授及华东师范大学袁振国等教授的启发,②笔者在《对民族地区教育政策评估基本问题的思考》一文中将民族地区教育政策评估标准分为三个层次:民族地区教育政策评估准则、民族地区教育政策评估标准与民族地区教育政策评估指标体系。 其中,评估准则的建构是基于民族地区教育政策评估对象的特殊性;评估标准的建构基于不同民族的独特性;评估指标体系的建构基于不同教育政策的具体性。 本文评估指标体系是对评估准则和评估标准的细化,将政策生命周期理论与教育政策评估标准相融合,构建一个贯穿政策生命全程的具有可操作性与普遍适用性的民族地区教育政策评估指标体系,在评估实践中将不同民族特性及不同教育政策评估目标带入,使其普适化,提高评估效率。

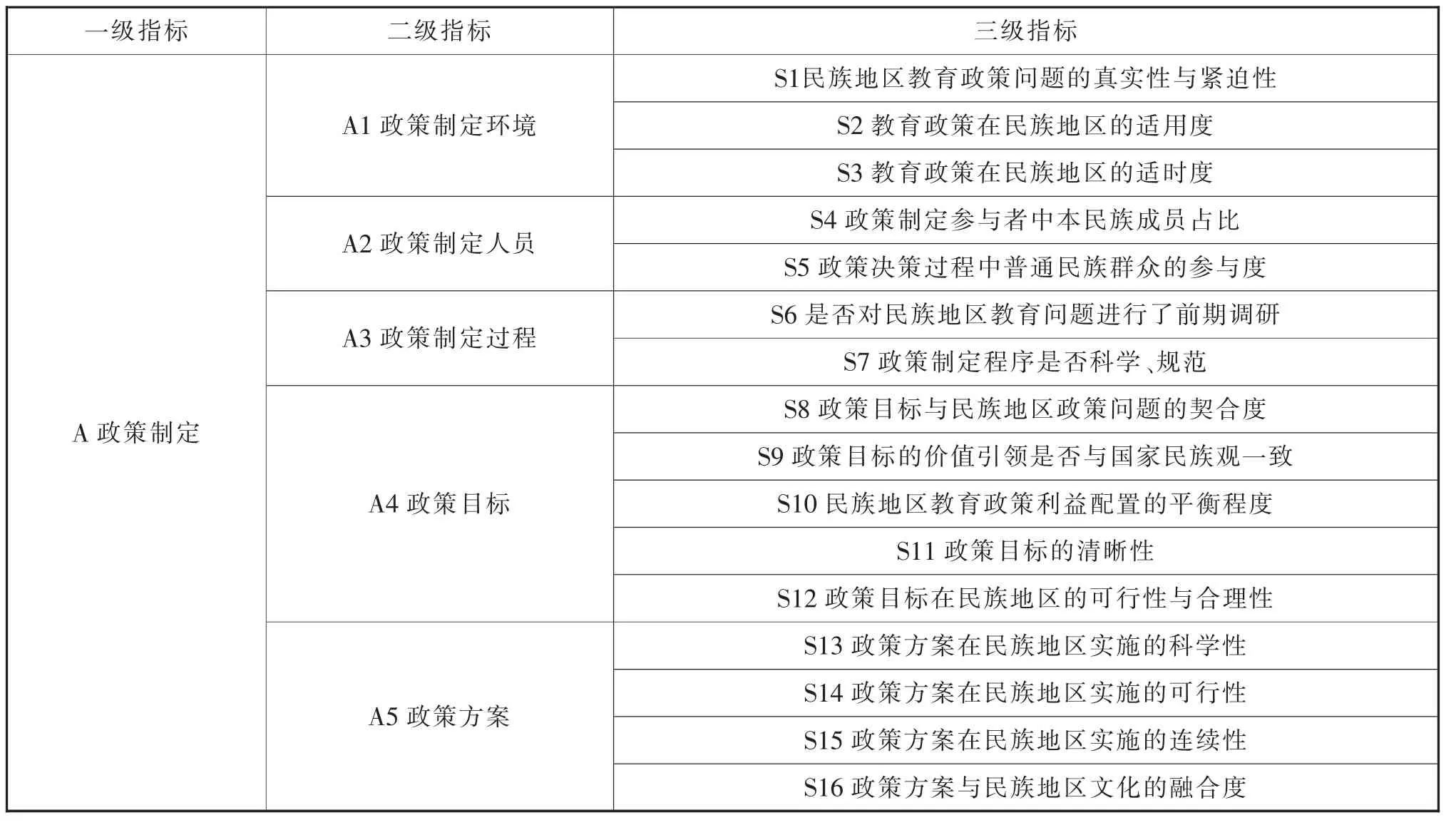

三、 民族地区教育政策评估指标体系的解读

将民族地区教育政策生命周期过程的政策制定、政策执行、政策效果三个阶段作为政策评估的纵向维度,将客观实在、价值引领与主体感受三个横向标准融合其中, 制定出包括3 个一级指标、11个二级指标、35 个三级指标的民族地区教育政策评估指标体系(详见表1):

表1 民族地区教育政策评估指标体系

续表:

评估指标体系的内容诠释:

(一)政策制定

民族地区教育政策的制定是政策生命周期的开端,决策过程的规范性是决定民族地区教育政策质量的第一关,对政策制定过程的评估是民族地区教育政策评估的重要环节。 政策制定过程的评估至少包括五个方面的内容:第一,民族地区教育政策制定时的社会环境。 指教育政策制定时民族地区社会存在的主要社会问题或教育自身面临的困境或矛盾,既不能对存在的问题视而不见,又不能对其解决操之过急,即,考察政策出台的时机是否合适,是否从实际出发并与当时民族地区政治、 经济、教育发展状况相适应;第二,民族地区教育政策制定过程的人员参与情况。 各民族聚居区域都有较为显著而独特的民族特征,对这些民族传统文化的认知与尊重是民族地区各项教育政策的制定的前提。 在教育政策制定的过程中各民族专家学者与民族群众的参与是必要的,一方面他们对本民族文化的认知更为深刻,同时他们也是少数民族群体政策利益的代表者。 2020 年11 月3 日,在《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二零三五年远景目标的建议》中指出“加快转变政府职能”“畅通参与政策制定的渠道, 提高决策科学化、民主化、法制化水平”[16]。其中,政策决策民主程度的提升需要畅通普通民众参与政策决策的渠道,以确保各民族群众参与到政策决策的过程中; 第三,民族地区教育政策制定的程序。 制定程序的规范性是保证教育政策制定过程科学、公平、公正的有效手段,政策制定前对民族地区社会情况与政策问题进行必要的调研,充分掌握现实情况也是避免政策脱离实际的有效措施;第四,民族地区教育政策的目标。 政策目标是教育政策的核心。 一是应考察政策目标的设定是否与民族地区社会及教育的问题相契合。 政策的目标与内容安排是否与当地民族社会民族文化相冲突,是否与国家的民族观一致,能否为民族地区教育政策的对象和执行者所接受。 教育政策的实质是教育资源在不同利益群体间的分配,因此要考察民族地区教育政策利益配置的平衡程度,政策的受益群体及受益程度。 二是对政策目标最基本的要求是清晰明确。 考察政策目标是否只有一种释义,语言表达是否简明,对政策目标达到的程度和范围有没有清晰的界定,目标实现的时间是否明确,责任边界是否清晰,以及政策目标在民族地区实施的可行性与合理性,政策目标既不能过于冒进也不能过于保守,在规定的时间和范围内能够实现;第五,政策方案。 政策方案是教育政策在民族地区实施的措施与步骤, 是教育政策的实施蓝图。对民族地区教育政策方案的评估,一方面要考察政策方案是否符合民族地区教育政策制定原则的要求,是否运用了先进的方法和手段。 政策方案安排的措施是否符合民族地区的客观条件,是否能够顺利实施。 同时,还要考察政策方案在民族地区实施的连续性,即新的政策方案有没有与民族地区正在实施的政策方案相冲突,政策方案的措施是否体现了对当地民族文化的尊重。

(二)政策执行

政策执行是民族地区教育政策落实的重要环节,教育政策贯彻执行水平是地方教育行政机关教育治理能力的体现,政策执行的好坏直接关系着民族地区教育事业的发展。 现实中,由于执行不到位而影响政策效果的情况时有发生,在目前研究多集中于民族地区教育政策实施效果评估的情况下,政策执行过程的监督与评估应受到更多重视与关注。对民族地区教育政策执行的评估包括两方面:第一,政策宣传力度。 民族地区教育政策对象及政策执行者对政策的了解程度是政策在民族地区得以有效执行的前提。 通过组织宣传与学习,教育政策的执行者需要明确政策的对象、政策实施的时间及范围,实施的方案与方法。 通过宣传,民族地区群众更易接受政策,明晰在政策中享受的利益与承担的义务。 因此,政策在民族地区宣传途径的多元化也成为评估的一个指标,参与宣传的渠道越多,政策的影响力,号召力越大,执行力就越强;第二,政策执行力度。 政策的有效执行要依靠切实可行的组织计划,明晰政策执行部门的责任范围,规定目标要求。 同时,还要考察民族地区教育行政部门在政策执行过程中人财物的配备,政策的执行是否在相应的组织机构中分配合理,岗位分工是否明确,是否配备了能够胜任政策执行的主管人员和一般工作人员,人力、物力、财力是否得到合理利用。 在教育政策执行的过程中,还要考察民族地区教育政策执行部门的效率、公正度及民族地区群众对政府公信力的认可程度。 在政策执行中各民族地区教育部门执行程序相互之间有无重叠,有无责任推诿,办事效率高效还是拖沓, 是否公平对待每一位政策对象,政策执行细节是公众对民族地区政策执行部门公信力判断的依据。 由于民族地区自身特有的历史、多元文化特征及区域经济发展水平,在不违背国家政策要求的前提下,在政策的执行过程中根据民族地区特殊的政策对象、政策条件,灵活创新,才能达到全面贯彻教育政策的目的。 因此,在民族地区教育政策的执行评估中,对政策执行创新程度的评估也是十分重要的指标。

(三)政策实施效果

政策实施必然会给民族地区社会及政策对象个体带来不同程度的影响。 对政策实施效果的评估是政策评估的最后一环,效果评估决定了一项教育政策在民族地区的未来走向,继续执行、调整执行甚至停止执行。 对政策效果的评估包括以下四方面:第一,政策效率。 政策效率是指民族地区教育政策的投入与产出比,对政策效率评估的目的是分析政策在支出了各项成本之后是否获得了充分的收益。 这里的成本包括政策交替成本、执行成本和时间成本等;第二,政策效益。 政策效益是政策目标在民族地区的实现程度,即,政策功能在民族地区的发挥程度。 通过对政策实际结果与理想结果的比较, 判断政策是否达到了民族地区实施的预期目标;第三,政策影响。 将教育政策放在整个民族教育及民族地区社会系统中,从与之相关的其他要素的相互关系中, 对政策作用产生的影响作出综合判断。 分析其对民族地区教育系统及社会其他子系统产生的直接影响与间接影响、 短期影响与长期影响、正面影响与负面影响,分析政策影响的利弊;第四,政策利益相关者的主观感受。 习近平总书记一再强调要办人民群众满意的教育。 民族教育的内涵发展需要政策制定者关注受益对象本身的实际需求, 因此评估民族地区教育政策的实施效果时,还应该考虑是否符合民族地区的实际需要,是否能提升受益对象的能力,等等。[17]在价值主体多元的时代背景下,考察民族地区民众对教育政策的满意程度也成为政策实施效果评估的重要方面,既有利于民族地区教育政策实施各环节的顺畅、高效以及优良互动,又有利于形成民族地区教育政策与民族教育工作实际之间的相对动态平衡,使民族地区教育政策的整体功能得以充分发挥,复杂的民族问题得以顺利与妥善解决。 考察主体包括民族地区校长、学校管理人员、教师、学生及学生家庭。

四、结 语

对民族地区教育政策实施质量的关注是提升民族地区共同发展战略理念的体现。 政策评估是民族地区教育政策实施质量改善的方式,也是完善民族地区教育治理体系与提升民族地区教育治理能力的措施。 胡伶、范国睿指出:“监测与评估指标的设定是将政策目标、政策输入、政策输出等具体化和可测量化的过程。”[18]评估指标体系的设定是民族地区教育政策评估理论的核心,是政策评估实践的依据,评估指标体系的科学性、合理性与可操作性直接影响了民族地区教育政策评估的质量。

对民族地区教育政策评估指标体系进行构建,首先确定是狭义的民族地区普通教育政策,以区别于民族地区实施的民族教育政策;其次,民族地区教育政策具有的民族性特征是影响民族地区教育政策评估指标体系内容的重要因素。 在此基础上,按照政策生命周期理论,获得民族地区教育政策评估—决策、执行、实施效果评估,三个阶段的纵向观测点;同时,借鉴教育政策已有的评估标准及后实证主义对政策对象主体意识的尊重, 将客观实在、价值引领及主体感受三个横向观测点引入,两个维度有效融合, 从而获得了涵盖3 个一级指标、11 个二级指标、35 个三级指标的民族地区教育政策评估指标体系。 其中,民族地区教育政策决策过程评估是评估的第一个环节,其意义在于考察决策过程的科学性及民主程度,促使政策决策的科学化;环节二是民族地区教育政策执行评估,是对民族地区政府部门及各级教育行政部门的教育政策执行力评估。 考察民族地方把握国家教育政策及其在民族地区落地执行的特殊行动逻辑。[19]发现其中妨碍政策执行效率的不良政策执行行为,并加以纠正,从而提高政策执行力;最后是民族地区教育政策实施效果评估, 政策实施效果评估决定政策的生命轨迹,是继续执行还是调整执行或终结执行,是民族地区教育政策评估的最后环节。 这一评估指标体系使三个评估环节有效衔接,共同作用于政策质量的整体提升。 从目前的研究看,民族地区教育政策评估理论研究较少,对评估实践的贡献率较低,而评估实践研究又多集中于教育政策实施效果的评估,其他环节被忽略,特别是对政策质量有较大影响的执行评估。 因此,建构一个贯穿于教育政策生命全程的民族地区教育政策评估指标体系十分必要。 基于生命周期理论全过程考量民族地区教育政策实施问题是民族地区教育政策评估理论建构的新思路,对目前高度关注教育政策实施效果评估而忽视其他环节评估是一个补充与提醒,便于清晰把握民族地区教育政策实施各阶段的现状与主要问题症结,对于调整和优化民族地区教育政策具有一定的理论意义与实践价值,目的在于加速实现民族地区教育治理体系与治理能力现代化。

注释:

①源于袁振国、孙绵涛、张乐天、司晓宏、张润泽、石火学、胡伶、黄明东、谢治菊等学者对教育政策评估标准的研究论述。

②此灵感得于复旦大学熊庆年教授、华东师范大学袁振国、黄忠敬、朱益明、吴遵民、尹后庆等教授的启发。