思南县火石堆岩溶塌陷成因分析

田小林

(贵州省地质矿产勘查开发局114地质大队,贵州遵义563000)

火石堆区域位于贵州省思南县香坝镇北东部、香坝河左岸中部斜坡地带,出露地层为二叠系上统长兴组(P3c)石灰岩,地上地下岩溶发育均十分强烈,双重岩溶空间密布,加之受地形地貌及二叠系吴家坪组(P3w)泥岩夹层阻隔,地下水在P3c 石灰岩中集中运移和径流,且与大气降水注入式补给交替循环迅速,同时因上覆第四系土层覆盖较薄,具备发生岩溶塌陷的基本条件。2016年3月暴雨过后该区出现2处岩溶塌陷(TX1和TX2),塌陷坑平面形态均呈圆形,直径分别为1.0m和2.5m,深度分别为2.9m 和9.0m,上覆第四系土层厚6.0m和4.5m,形成时均为上覆土层与下伏基岩同时陷落,形成后土层未被搬运而存留坑底,具有进一步扩大的可能和一定程度的危险性。

1 水文地质条件

火石堆区域位于贵州高原东部,整体地势北西高、南东低,最高点位于北西角滥井沟一带,海拔960m,最低点位于南东角香坝河谷地带,海拔462m,相对高差500m 左右,受香坝河深切,地形整体起伏较大。区域上碳酸盐岩主要有二叠系吴家坪组(P3w)、长兴组(P3c)及三叠系夜郎组玉龙山段(T1y2),岩性以石灰岩、燧石灰岩及泥灰岩为主[1],是区域岩溶水赋存的主要含水岩组;碎屑岩主要为三叠系夜郎组沙堡湾段(T1y1)及吴家坪组(P3w)顶部厚度约15m 的泥页岩及砂泥岩,是基岩裂隙水赋存的主要含水岩组。火石堆区域出露长兴组(P3c)石灰岩,岩性相对较纯,厚度较大,岩溶发育极为强烈,地表洼地、落水洞密布,大气降水主要通过这些天然岩溶通道注入式补给,受地形地貌及吴家坪组(P3w)顶部泥页岩相对隔水层控制,地下水集中在长兴组(P3c)石灰岩较为发育的溶洞及裂隙中运移和径流,径流方向迁就于长兴组(P3c)地层分布区而呈北东至南西径流,最终于卢家湾西南受香坝河深切以岩溶大泉、出水溶洞或地下河出口等形式排泄。因区内强烈的岩溶发育和较陡的地形起伏,地下水交替循环迅速,具有“径流集中、快补快排”的溶洞管道水特点[2]。总体上该区岩溶发育强烈、地下水活动剧烈,具备形成岩溶塌陷的地质基础和水动力条件。见图1。

2 岩溶发育特征

2.1 地表岩溶发育特征

火石堆区域出露地层为二叠系上统长兴组(P3c)石灰岩,厚度82~100m,因质地相对较纯,地表岩溶发育极为强烈,主要的岩溶个体形态有3 个洼地、3 个落水洞及1 处溶蚀裂隙。洼地总体呈椭圆形和长条形,长16~60m、宽3~15m、深1.5~2.5m;落水洞总体呈近圆形,直径约10m、深约10m;溶蚀裂隙集中发育4 条,走向220°、倾向180°、呈垂直发育、宽0.1~0.3m、延伸长度0.5~3m、粘土充填。总体上该区地表岩溶个体形态规模小至中等,发育深度较浅,上覆松散土层总体较薄,属早期形成的古塌陷,揭示了该区地质历史上存在岩溶塌陷的发生。见表1。

2.2 地下岩溶发育特征

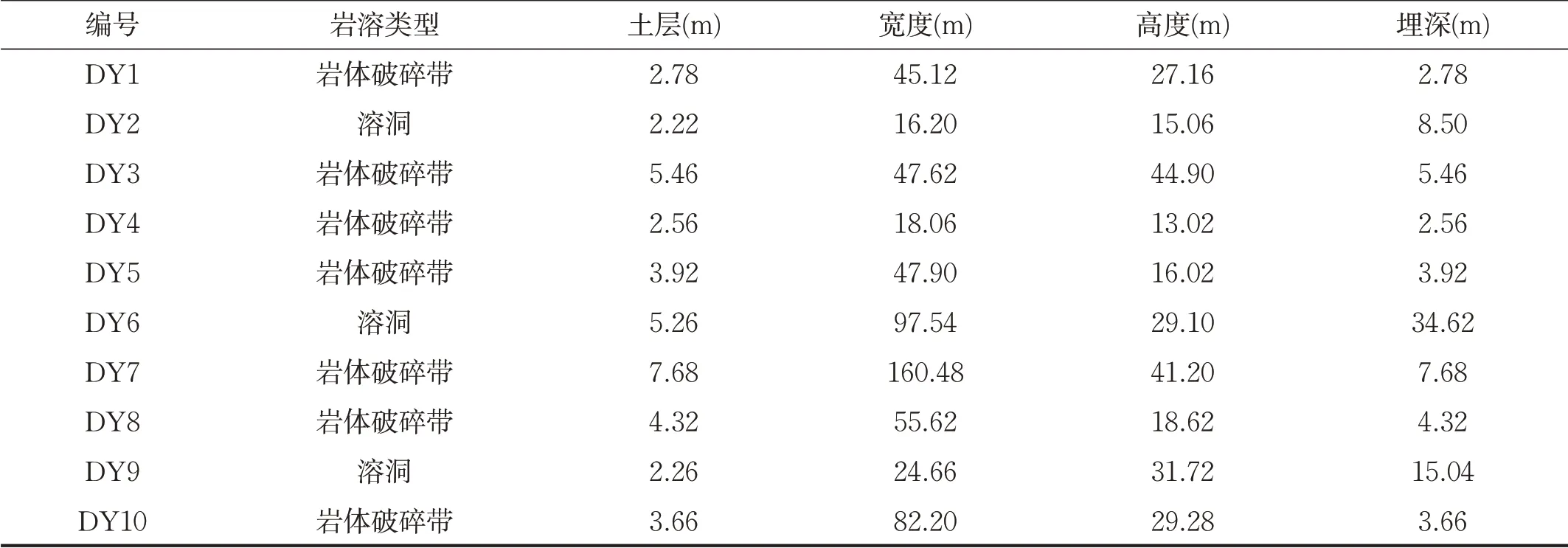

根据物探解译结果[3],区内地下岩溶形态主要包括7处岩体破碎带及3处溶洞,发育地层均为二叠系上统长兴组(P3c)石灰岩中。岩体破碎带总体发育宽度18.06~160.48m,发育高度13.02~44.90m,平面上总体轮廓呈近似圆形,断面上呈漏斗状,开口较大,底部狭窄或稍狭窄,局部夹松散土层,土层厚2.56~7.68m,大部分与土层直接接触,发育高程533.32~604.48m,岩溶发育埋深2.56~7.68m。地下溶洞总体发育宽度16.20~97.54m,发育高度15.06~31.72m,平面上呈不规则状,断面上呈近似圆形或椭圆形,溶洞中部分被松散土层充填,大部分属空洞,发育高程532.28~608.50m,岩溶发育埋深8.5~34.62m,属浅部发育岩溶。总体上区内地下岩溶具有浅部相对发育强烈、规模大而宽缓、以垂向发育为主,深部相对发育较弱、规模小而狭宰、以水平发育为主的特征。见表2。

3 岩溶塌陷形成机制

3.1 岩溶塌陷类型

岩溶塌陷是指在岩溶地区下部可溶岩层中的溶洞(洞穴)或上覆土层中的土洞,因自身洞体扩大或在自然与人为因素影响下,顶板失稳引起局部或整体坍塌造成地面出现塌陷的现象。根据其形成特点可分为土层塌陷(塌陷体为土层)、基岩塌陷(塌陷体为基岩)和复合型塌陷(上覆土层与下伏基岩同时塌陷)三类[4]。由于火石堆区域主要分布长兴组(P3c)石灰岩,且地下溶洞及溶蚀裂隙等岩溶空间发育,上覆第四系土层厚0~16m,结合塌陷坑TX1 及TX2 上覆土层厚6.0m 和4.5m、且均为上覆土层与下伏基岩顶板同时陷落,据此说明区内岩溶塌陷类型主要为复合型塌陷。

表1 地表岩溶发育特征

表2 地下岩溶发育特征

3.2 岩溶塌陷形成机制

根据火石堆区域岩溶塌陷的类型及发育特征分析,区内岩溶塌陷的形成机制类型主要为潜蚀机制[5],即地下水在碳酸盐岩和上覆松散土层中运移和径流产生冲刷、掏蚀、溶蚀及渗透等作用,促使岩溶地下空间顶板松动、破碎或消除,在暴雨等自然动力条件诱发下,导致上覆土层和基岩顶板同时坍落,在地表形成塌陷。由此说明形成区内复合型岩溶塌陷的条件主要包括地下岩溶空间的存在、强烈的地下水动力条件及一定厚度的上覆松散土层。

4 岩溶塌陷形成条件

4.1 地下岩溶空间

地下岩溶空间是塌陷体的储存空间和运移通道,是发生岩溶塌陷的首要条件。区内地下岩溶空间主要有地下溶洞及地下岩体破碎带,根据岩溶发育特征,区内地下岩溶空间主要分布于火石堆至卢家湾一带,其中岩体破碎带7 处,发育宽度18.06~160.48m,高度13.02~44.90m;地 下 溶 洞3 处,发 育 宽 度16.20~97.54m,高度15.06~31.72m,基本无充填,发育地层均为P3c 石灰岩。这些地下岩溶空间在平面上呈带状展布,分布延伸方向210°,垂向上发育深度沿平面延伸方向逐渐增加。总体上该区域地下岩溶空间发育数量多、分布密度及规模较大,既是区内地下水赋存、运移和径流的主要通道,也是容纳、搬运塌陷物质及产生塌陷的主要空间。

4.2 地下水动力作用

地下水动力作用是形成岩溶塌陷的必要条件,同时也是影响塌陷发展的最主要因素。火石堆区域整体处于香坝河最低排泄基准面左岸斜坡地带,相对高差约80m,水力坡度较大,加之地表及地下岩溶发育强烈,地下水运移及径流通道充足、三水交替循环迅速、动态变化迅猛,造就了区内复杂、活动强烈的地下水环境。一方面强烈的地下水活动加剧了地下岩溶的发育,形成了充足的地下岩溶空间,为塌陷体的堆积和搬运提供了有利通道及空间;另一方面地下水渗透和运移在基岩上覆土层中产生潜蚀作用,将土层细小颗粒液化并搬运带走,在土层中形成土洞,进而加剧岩溶塌陷的形成。见图2。

4.3 上覆松散土层

一定厚度的基岩上覆松散土层是形成区内复合型岩溶塌陷的基础物质条件,同时也是塌陷体的组成部分,土层的物质成分、结构、厚度均控制着岩溶塌陷的形成、分布和规模。火石堆区域基岩上覆松散土层主要为第四系粘土及松散堆积层,岩性以土黄色、灰褐色粉质粘土为主,含冲击砂砾、残坡积粘土及亚粘土,具有双层结构,厚度0~16m,土层颗粒间粘聚能力较差,在水流渗透作用下,其细小颗粒易于被潜蚀搬运进而掏空破坏,易于塌陷形成。由于区内该土层分布不连续、厚度不均匀,导致塌陷的形成趋向于存在土层厚度较薄、地下岩溶空间发育的区域发展。

5 结语

(1)火石堆区域处于香坝河最低排泄基准面左岸斜坡中部,地形较陡、地下水活动剧烈,出露长兴组(P3c)石灰岩质地较纯,岩溶发育极为强烈,浅埋型地下岩溶空间密布,上覆松散土层较薄且分布不连续,地下洞体顶板厚度薄且埋深浅,在突发暴雨加载、地下水搬运掏空作用下,地下洞体基岩顶板及其上覆土层发生整体坍落是形成岩溶塌陷的主要原因。

(2)由于火石堆至卢家湾第四系土层逐渐变薄、地下水活动程度逐渐加强,地下岩溶空间及古塌陷坑分布密度高,整体属岩溶塌陷高易发区,存在已有塌陷进一步扩大和新发生岩溶塌陷地质灾害的可能。因此,为保障当地人民生命及财产安全,建议对已有塌陷坑进行及时治理,同时加强区域监测预警和做好防治措施。