数字化技术辅助微创经皮螺钉固定距骨后突骨折的临床研究

魏珂,陈启旺,毛海蛟

1.宁波大学医学院;2.宁波市第九医院;3.宁波大学医学院附属医院,浙江 宁波 315000

距骨骨折占全身骨折的0.14%~0.90%,足部骨折的3%~6%[1],其颈部及体部骨折较常见,后突骨折比较罕见。单纯距骨后突骨折临床表现不典型,易与跗三角骨骨折混淆,常规影像学检查容易漏诊或误诊[2~4]。对于距骨后突骨折的治疗目前仍有争议[5],由于距骨后突位置较深,显露、复位和固定均有一定难度,传统手术切口显露不理想,创伤较大,容易造成距骨坏死和创伤性关节炎。本研究术前对患者的整个踝关节及足进行CT 薄层扫描,利用Mimics 软件建立距骨骨折的可视化三维模型,在计算机辅助下模拟进钉,确定螺钉的安全进入通道、置钉的方向、角度及长度,并以此为参考依据,实施经皮螺钉内固定手术,效果满意,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择2014 年6 月至2018 年12 月宁波市第九医院收治的距骨后突骨折病例。纳入标准:①移位2~3 mm 的单纯距骨后突骨折;②合并足踝骨折关节脱位的距骨后突骨折。排除标准:①开放性骨折;②骨折移位>3 mm;③合并胫后血管神经损伤;④年龄>80岁;⑤合并基础疾病3种以上。本组病例共19例,男13例,女6 例;年龄28~57 岁,平均37.7 岁。受伤原因:车祸伤5 例,高处坠落伤11 例,扭伤3 例。其中单纯距骨后突骨折11例,合并距下关节脱位4例,合并踝关节骨折2 例,合并跟骨骨折2 例。左足7 例,右足12 例。合并距下关节脱位的患者予急诊闭合手法复位,其中1例闭合复位失败改为切开复位克氏针固定,复位后均予石膏托外固定。本研究遵循宁波市第九医院医学伦理委员会制定程序,经该伦理委员会批准(2018LIW01);并与患者本人签署临床研究知情同意书。

1.2 研究方法

1.2.1 术前CT 检查及3D 设计 所有患者术前予CT薄层扫描检查(层厚0.625 mm),将图像以DICOM 格式导入Mimics 软件进行三维分析,了解距骨后突骨折情况,测量骨块大小、确定螺钉的安全进入通道、置入的方向、角度及长度,模拟骨折复位固定过程。

1.2.2 手术过程 患者取俯卧位,根据术前设计,足底贴放一块平板,用量角器测量调整导针与足底平面所成角度;将平板置于矢状面,测量调整导针与矢状面所成的角度。由于螺钉在距骨内有一个圆锥形安全区,角度可以有5~10°的偏差。患肢常规消毒铺巾上止血带,按拟定的进针点及方向经皮打入导针但不穿过骨折线,根据骨折移位情况反向翘拨复位后继续进针至距骨体部,C 臂透视见骨折对位满意,导针位于距骨内,退出导针,在进针点切开皮肤约0.5 mm,拧入空心钉。再次C 臂透视确认骨折对位良好,空心钉位于距骨内,拔除导针,生理盐水反复冲洗,4-0 可吸收线缝合切口,无菌敷料包扎。

1.2.3 术后处理 术后常规24 h 内抗生素预防感染、消肿、止痛等对症治疗。术后第1 d 起康复科进行康复指导治疗。复查DR 片及CT,了解骨折复位及螺钉置入情况。术后2 周拆线,每月拍片复查,8 周开始扶拐患肢逐渐负重下地行走,根据骨折愈合情况12~16周完全负重行走。

1.2.4 疗效评价 所有19 例患者随访时间9~22 个月,平均14.2 个月。采用AOFAS 踝-后足评分、视觉模拟评分(VAS)评价术前及末次随访时患足功能,并进行比较。AOFAS 踝-后足评分包括:疼痛、功能和自主活动、支撑情况、最大步行距离(街区数)、地面步行、反常步态、前后活动(屈曲加伸展)、后足活动(内翻加外翻)、踝-后足稳定性(前后及内翻-外翻)、足部力线,满分为100 分,90~100 分为优,75~89 分为良,50~74 分为可,<50 分为差。

1.3 统计学处理

使用SPSS 19 统计数据,以均数±标准差的形式表示,术前与术后比较采用配对t检验,P<0.05 有统计学意义。

2 结果

本组患者手术时间为20~40 min,术中出血量为5~10 ml。所有患者手术切口I/甲愈合,无切口感染、血管神经损伤等早期并发症出现。术后平均11.6 周(9~13 周)拍DR 片见骨折线模糊不清,提示骨折已愈合。随访期内无感染、骨折移位、内固定松动、骨不愈等并发症发生。末次随访时,有17 例患者AOFAS 踝-后足评分为优,2 例为良。AOFAS 踝-后足评分从术前(38.8±12.4)分提高到术后(87.0±6.4)分,有显著差异(P<0.01);VAS 评分从术前(4.8±1.2)分降至术后(1.0±0.7)分,有显著差异(P<0.01)。

典型病例 患者男性,64 岁,因“车祸致左踝肿痛2 h”入院,拍X 片及CT 确诊为距骨后突骨折(图1)。入院后予石膏固定、消肿、止痛等对症治疗。术前将CT 数据导入Mimics 软件中制作三维模型,模拟进钉并测量角度(图2)。术中根据术前设计的角度打入导针,拧入螺钉(图3)。术后第2 d 复查CT 示骨折对位良好,术后3 月复查CT 见骨折线已愈合(图4)。

3 讨论

3.1 距骨的解剖特点

图1 距骨后突骨折患者术前影像(箭头示骨折) A、B:X-线片正侧位C、D:术前CTFig.1 Talar posterior process fracture can be seen on X-ray and CT before operation(Fracture was indicated by the arrows)A,B:anteroposterior and lateral X-ray films; C,D:Preoperative CT

图2 计算机辅助模拟进钉位置、角度和深度A:与矢状面夹角 B:与水平面夹角Fig.2 Computer-assisted simulation of nail position,angel and depthA:Angle with sagittal plane; B:Angle with horizontal plane

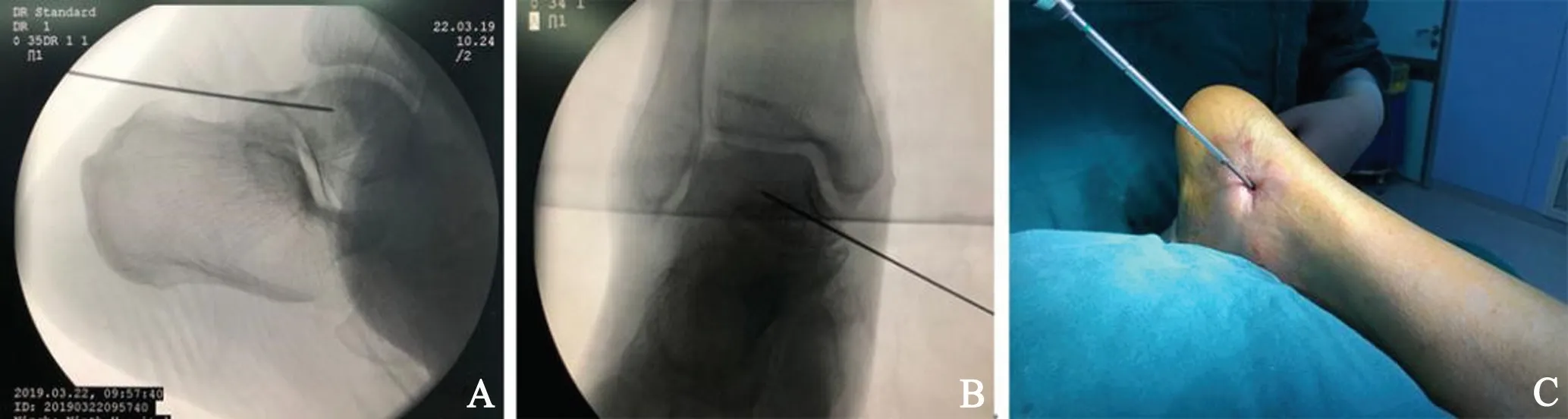

图3 术中图片 A、B:透视导针进针、复位 C:拧入螺钉固定Fig.3 Picture intraoperative A,B:Fluoroscopy of inserting needle and restoration; C:Fixed by screw nail

图4 术后复查CTA:术后第2 d 示螺钉位置和骨折复位良好 B:术后3 月 示骨折已愈合Fig.4 Postoperative reexamination CTA:The screw position and fracture reduction was good on the 2nd day after operation;B:The fracture was healed 3 months after operation

距骨是足踝最重要的骨,位于胫腓骨、跟骨与足舟骨之间,形态不规则,前窄后宽,从前向后分为头、颈、体3 个部分,距骨体后端突向下后的部分称为距骨后突[6]。王庆荣等则[7]认为,距骨形似乌龟,可分成头、颈、体、尾4 个部分,尾部即为距骨后突,踇长屈肌腱沟将距骨后突分成外侧结节和内侧结节。外侧结节较内侧结节大,且更向后方突出,是距腓后韧带止点附着处,称为Stieda 突;而内侧结节为后方三角韧带附着点[4]。距骨作为“骨性半月板”,无肌肉附着,其表面的2/3 被软骨覆盖,并与周围骨形成7 个关节面,故绝大多数距骨骨折会累及关节面。距骨后突的下方构成后侧25%的距下关节[8]。

3.2 距骨的血供

距骨无独立的营养血管,供养血管经韧带和关节囊进入距骨。距骨血供主要来自胫后动脉、胫前动脉和腓动脉[9],其分支(后结节支、跗骨管动脉、颈上支、跗骨窦动脉、腓动脉穿支)相互吻合,形成血管网,覆盖于全部的距骨非关节面,形成距骨动脉环[10]。距骨后突由胫后动脉及腓动脉的穿支供应。由于距骨骨折多为高能量损伤,很可能在骨折的同时距骨的供养动脉亦有损伤,所以术中应尽量保护距骨的血供。

3.3 距骨后突骨折的受伤机制

距骨后突骨折的损伤机制有以下几种:(1)Cedell[11]认为三角韧带的后束在踝关节极度背伸-旋前位时被牵拉造成距骨后突内侧结节骨折;(2)Kanbe 等[12]认为当足极度跖屈内翻时,距骨后突内侧结节被跟骨载距突向上顶撞造成累及距下关节面的距骨后突骨折;(3)Ahmad 等[13]认为踝关节在极度跖屈时,距骨后突在外踝和跟骨之间形成“胡桃夹子”样损伤,导致距骨后突外侧骨折。

尽管距骨后突骨折的受伤机制比较明确,但部分患者就诊的主诉仅为扭伤[14],对于无移位或轻度移位的距骨后突骨折常规X 片检查常常无法发现,容易漏诊,严重的可能导致创伤性关节炎、踝管综合症等并发症,影响日常生活。因此对有外伤的踝关节疼痛患者必须进行仔细的体格检查,若踝关节内后侧或外后侧有明显压痛,X 片未见异常,宜予CT、MRI 检查以明确诊断。Park 等[15]报道通过MRI 发现1 例患者的踇长屈肌腱卡在距骨后突的骨折断端内,并在手术中得到证实。

3.4 距骨后突骨折的治疗

距骨后突骨折的治疗目前无金标准。王正义[16]认为,无明显移位的距骨后突骨折可采用非负重下石膏托或支具固定6 周保守治疗;保守治疗无效,再行骨片摘除或切开复位内固定,若骨片较大、移位>2 mm、骨片累及关节面,宜采用切开复位内固定治疗。Mao 等[17]认为骨折移位<3 mm 且不累及距下关节可采取闭合复位及石膏固定,移位>3 mm 且累及关节面者需采用切开复位内固定治疗。施忠民等[8]及曾林如等[18]采用踝内后侧入路切开复位内固定治疗距骨后突骨折,取得满意疗效。但该手术入路切口较大,剥离较多,术中需暴露胫后血管神经,有损伤血管神经及骨折不愈合等可能。

3.5 本术式优点

本组应用数字化技术,术前对患者的整个踝关节和足进行CT 薄层扫描,利用Mimics 软件建立距骨骨折的可视化三维模型,在计算机辅助下模拟进钉,确定螺钉的安全进入通道、置入方向、角度及长度,并以此作为术中的参考依据。这项技术具有以下优点:(1)个体化精准化治疗:因每个人距骨后突骨折的骨折线方向、骨折块大小不一样,通过距骨三维模型的建立及模拟手术,可降低手术风险、减少手术时间,使患者获得更精准的治疗;(2)创伤小,恢复快:切口只需0.5 cm,术后可早期进行功能锻炼;(3)解剖复位及坚强的内固定,可减少术后距下关节创伤性关节炎等并发症发生。

本组19 例患者末次随访无骨折移位、内固定松动、骨不愈等并发症发生,手术效果良好,其中2 例患者AOFAS 踝-后足评分为良,负重活动时疼痛,考虑患者合并跟骨骨折及难复性距下关节脱位所致,可能需进一步行距下关节融合手术。本研究有不足之处,病例数不多,随访时间不长,对该手术方式的远期疗效无法评估,应继续对患者进行长时间的随访以获得更多的资料。

3.6 结论

随着对手术精确度要求的提高,数字化技术越来越受到重视。从传统的抽象地设计手术方案,发展至术前三维模型建立、模拟手术操作过程,大大提高了手术的精确度,减少了手术时间及手术所带来的副损伤[19],提高了治疗效果。