减压固定与单纯减压治疗胸腰椎结核脊髓损害

刘 军,张 陆,刘 杰,高军胜,张 冲,董 晖

(河南省郑州人民医院骨二科,河南郑州 450000)

胸腰椎结核多发于儿童及青少年,多由结核杆菌感染引起,发生后腰部可出现明显的钝痛或酸痛[1,2]。较多研究指出,胸腰椎结核治疗以脊柱稳定性的重建为主,重建后其可有效促进植骨融合,进一步维持结核病灶的稳定,且对脊柱神经功能的恢复具有重要作用[3]。椎弓根系统内固定治疗主要侧重于脊柱损伤修复,其治疗过程中虽可为患者提供稳定的支撑力,但对脊柱融合及抗压稳定性等方面仍存有一定局限性[4]。而后路减压植骨术可进一步促进脊柱的骨性愈合,降低内固定因压力过大引发的并发症。基于此,本研究探讨后路减压椎弓根系统内固定治疗对胸腰椎结核患者ASIA分级、脊柱稳定性及脊柱功能状态的影响,以期为临床治疗提供参考。现将结果报告如下。

1 资料与方法

1.1 纳入与排除标准

纳入标准:(1)符合胸腰椎结核诊断标准[5];(2)均伴有脊髓功能损害;(3)病变椎体数目≤2个;(4)均初次行手术治疗者;(5)临床资料完整。

排除标准:(1)严重心、肝、肾等功能障碍;(2)病理性骨折;(3)智力或精神障碍不能配合治疗者。

1.2 一般资料

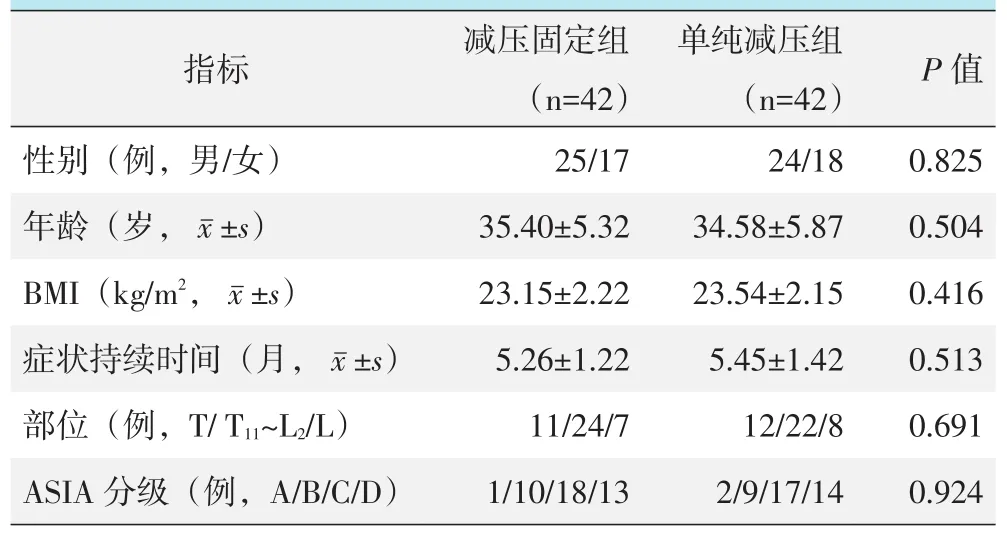

回顾性分析2015年2月~2018年2月本院收治的胸腰椎结核患者84例为研究对象。依据医患沟通结果,将患者分为两组。两组术前一般资料见表1,两组在性别构成、年龄、BMI、症状持续时间、病变部位和ASIA分级的差异均无统计学意义(P>0.05)。本研究经医院伦理委员会批准,所有患者及家属均知情同意。

表1 两组患者术前一般资料与比较

1.3 手术方法

减压固定组:患者取俯卧位,术前行插管全麻,常规消毒铺巾。全麻下以病椎为中心,沿后侧正中线切开,行棘突后正中纵形切口,再沿棘突椎板、横突部位将两侧肌肉剥离,使患椎、关节突、横突充分暴露。暴露后切除病灶周围椎间小关节及单侧椎弓根,清除病灶及周围坏死组织。Weinstein定位法确认进针点,选择Tenor钉棒系统,再经C形臂X线机确认定位,钻孔测深。然后分别在病椎上下1~2节椎骨双侧拧入椎弓根螺钉,安装双侧棒与横连接棒,拧紧各螺钉。椎板关节突的骨床植入自体骨条。

单纯减压组:暴露后,切除病灶周围椎间小关节及单侧椎弓根,经侧方显露病灶,清除病灶及周围坏死组织。依据术前影像显示的脊髓受压范围,行椎管减压,若椎管内出现椎间盘组织、干酪样坏死组织,即进行清除。在健康椎板关节突骨床上植入自体髂骨或肋骨条。

冲洗切口,放置引流管。术日静脉应用抗生素,常规抗结核治疗6~12个月。依据胸腰椎稳定情况在5~6周后进行脊柱功能恢复锻炼。

1.4 评价指标

记录围手术期资料。采用疼痛视觉模拟评分(visual analogue scale,VAS)、Oswestry功能障碍指数(Oswestry disability index,ODI)和美国脊柱损伤协会(American Spinal Injury Association,ASIA)神经功能评级[6]评估临床效果。于术前,术后6、12、24个月检测红细胞沉降率(erythrocyte sedimentation rate,ESR)、C-反应蛋白 (C-reaction protein,CRP) 水平,并用X线片观察胸腰椎矢状面Cobb角变化情况。

1.5 统计学方法

应用SPSS 22.0统计软件行数据统计分析。计数资料行x2检验。计量资料以±s表示,资料呈正态分布时,两组间比较采用独立样本t检验,组内不同时间点间比较采用配对T检验或单因素方差分析;资料呈非正态分布时,采用秩和检验。等级资料行秩和检验。P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结 果

2.1 围手术期情况

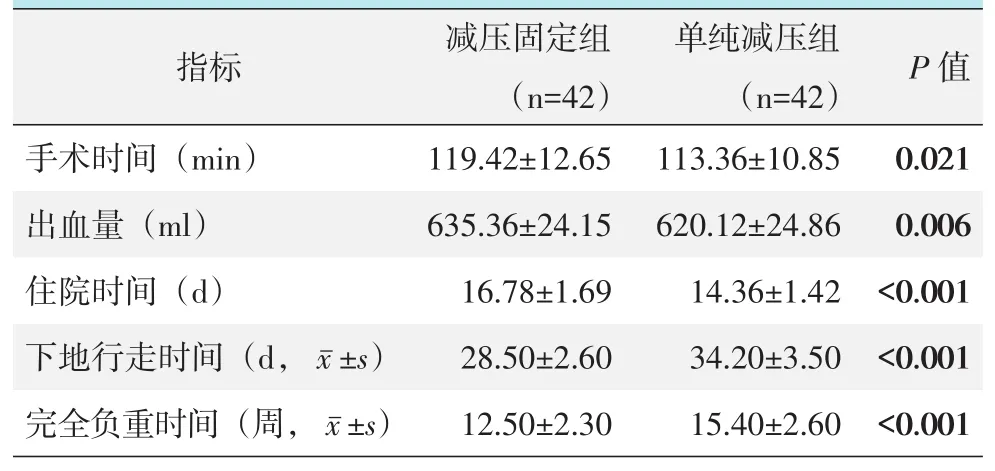

两组患者均顺利手术,术中无血管、神经和内脏损伤等严重并发症。减压固定组手术时间、术中失血量和住院时间均显著大于单纯减压组(P<0.05)。减压固定组的下地行走时间和完全负重活动时间均显著早于单纯减压组(P<0.05)。术中两组患者均无神经损害症状加重,均未出现肺部感染、肺不张、胸腔积液、泌尿系感染和症状性血栓等并发症。减压固定组42例中,切口甲级愈合30例,乙组愈合10例,丙组愈合2例;单纯减压组42例中,切口甲级愈合26例,乙组愈合8例,丙组愈合8例;两组切口甲、乙愈合的差异无统计学意义(P=0.355,0.595),切口丙级愈合的差异有统计学意义(P=0.043)。

表2 两组患者围手术期资料(±s)与比较

表2 两组患者围手术期资料(±s)与比较

images/BZ_42_209_1232_601_1298.pngimages/BZ_42_601_1232_820_1298.pngimages/BZ_42_820_1232_1049_1298.png手术时间(min)119.42±12.65113.36±10.850.021images/BZ_42_209_1050_601_1166.pngimages/BZ_42_601_1050_820_1166.pngimages/BZ_42_820_1050_1049_1166.pngimages/BZ_42_1049_1050_1179_1166.pngimages/BZ_42_1049_1232_1179_1298.pngimages/BZ_42_209_1365_601_1431.png住院时间(d)完全负重时间(周,images/BZ_9_850_610_870_638.png±s)images/BZ_42_601_1365_820_1431.png16.78±1.69 12.50±2.30images/BZ_42_820_1365_1049_1431.png14.36±1.42 15.40±2.60images/BZ_42_1049_1365_1179_1431.png<0.001<0.001

2.2 随访结果

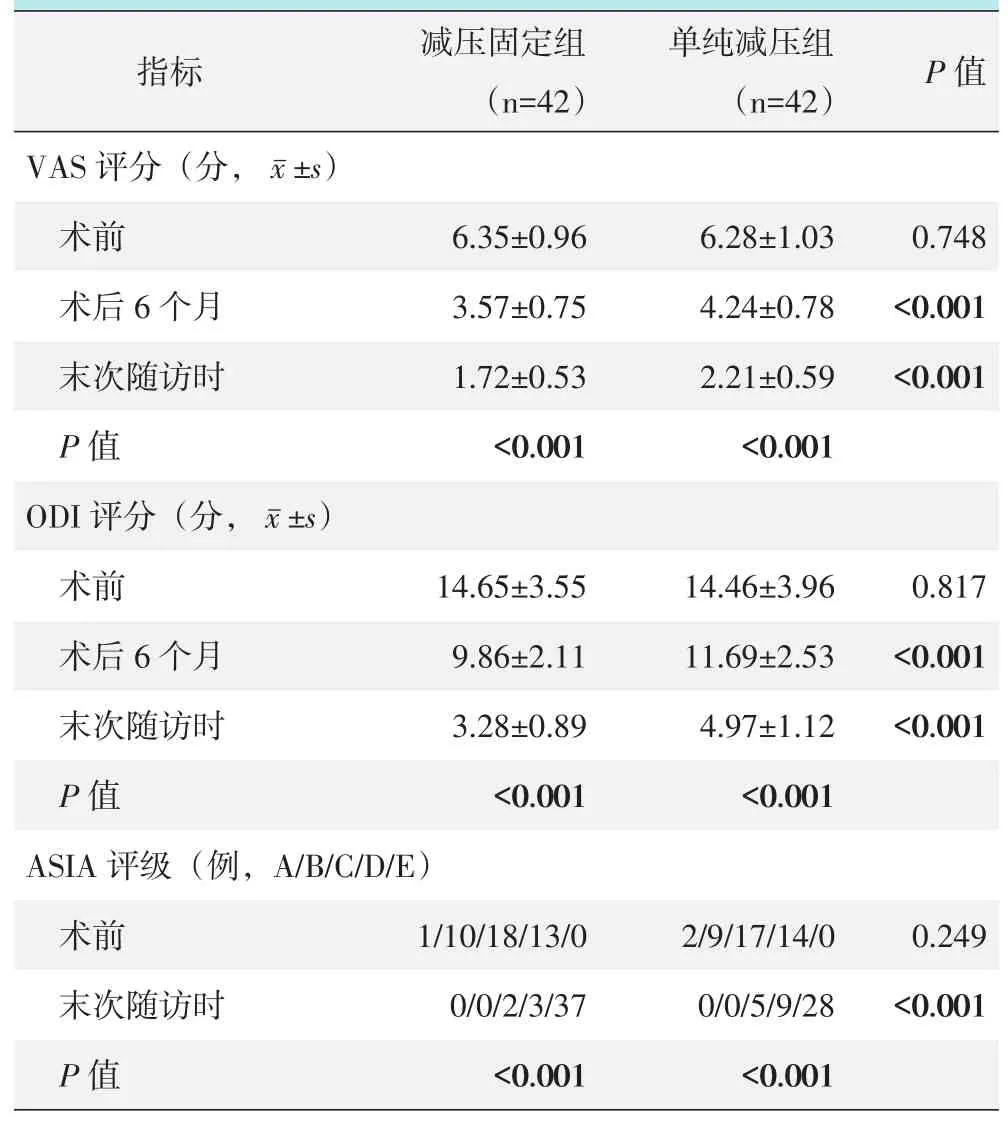

两组患者均随访24个月以上,两组随访资料见表3。随时间推移,两组患者的VAS和ODI评分显著减小(P<0.05),而 ASIA评级显著改善(P<0.05)。术前两组间VAS、ODI评分和ASIA评级的差异均无统计学意义(P<0.05),术后6个月和末次随访时,减压固定组的VAS、ODI评分和ASIA评级均显著优于单纯减压组(P<0.05)。

表3 两组患者随访结果与比较

随访过程中,两组患者均无死亡事件发生,无结核症状加重、窦道形成等结核复发表现。末次随访时,减压固定组42例中,35例完全无痛,5例活动时轻度疼痛,2例明显疼痛;36例行走正常,无跛行,4例轻度跛行,1例明显跛行,1例扶拐行走;32例弯腰活动正常,7例弯腰活动轻度受限,2例弯腰活动明显受限;36例恢复病前运动和劳动能力,6例未恢复至病前运动和劳动能力水平。单纯减压组42例中,29例完全无痛,10例活动时轻度疼痛,3例明显疼痛;30例行走正常,无跛行,8例轻度跛行,2例明显跛行,2例扶拐行走;31例弯腰活动正常,6例弯腰活动轻度受限,5例弯腰活动明显受限;31例恢复病前运动和劳动能力,11例未恢复至病前运动和劳动能力水平。

2.3 辅助检查

辅助检查结果见表4。随时间推移,两组患者的ESR、CRP显著下降(P<0.05)。术前两组间ESR和CRP水平的差异无统计学意义(P>0.05),术后6个月和末次随访时,减压固定组的ESR和CRP显著低于单纯减压组(P<0.05)。

表4 两组患者不同时间点辅助检查结果(±s)与比较

表4 两组患者不同时间点辅助检查结果(±s)与比较

images/BZ_42_1293_2374_1635_2440.pngimages/BZ_42_1635_2374_1865_2440.pngimages/BZ_42_1865_2374_2111_2440.pngESR(mm/h,images/BZ_9_850_610_870_638.png±s)images/BZ_42_1293_2173_1635_2307.pngimages/BZ_42_1635_2173_1865_2307.pngimages/BZ_42_1865_2173_2111_2307.pngimages/BZ_42_2111_2173_2276_2307.pngimages/BZ_42_2111_2374_2276_2440.pngimages/BZ_42_1293_2506_1635_2573.pngimages/BZ_42_1865_2506_2111_2573.png35.60±7.50<0.001images/BZ_42_1635_2506_1865_2573.pngimages/BZ_42_2111_2506_2276_2573.pngimages/BZ_42_1635_2639_1865_2705.png42.30±7.80<0.001images/BZ_42_1293_2639_1635_2705.pngimages/BZ_42_1865_2639_2111_2705.png<0.001images/BZ_42_2111_2639_2276_2705.pngimages/BZ_42_1293_2772_1635_2838.pngimages/BZ_42_1635_2772_1865_2838.pngimages/BZ_42_1865_2772_2111_2838.pngimages/BZ_42_2111_2772_2276_2838.pngimages/BZ_42_1635_2904_1865_2971.pngimages/BZ_42_1293_2904_1635_2971.pngimages/BZ_42_1865_2904_2111_2971.pngimages/BZ_42_2111_2904_2276_2971.png14.60±3.50 3.20±0.80 14.40±3.90 4.90±1.10 0.805<0.001images/BZ_42_1293_3037_1635_3103.pngimages/BZ_42_1865_3037_2111_3103.pngimages/BZ_42_1635_3037_1865_3103.pngimages/BZ_42_2111_3037_2276_3103.pngimages/BZ_42_1293_3170_1635_3236.png术后6个月P值术前末次随访时Cobb 角 (°,images/BZ_9_850_610_870_638.png±s)术后6个月P值images/BZ_42_1635_3170_1865_3236.png18.60±3.00<0.001images/BZ_42_1865_3170_2111_3236.png22.20±3.50 0.769images/BZ_42_2111_3170_2276_3236.png<0.001

与术前相比,术后减压固定组的局部后凸Cobb角显著降低(P<0.05);而单纯减压组术前与术后6个月局部后凸Cobb角的差异无统计学意义(P>0.05)。末次随访时,减压固定组的后凸Cobb角显著小于单纯减压组(P<0.05)。

末次随访时,DR及CT检查显示,减压固定组42例中,神经根及硬膜囊压迫均基本解除,无明显侧后凸畸形,其中,37例病椎间获得骨性融合。单纯减压组42例中,神经根及硬膜囊压迫不同程度解除,出现不同程度后凸畸形,28例病椎间获得骨性融合。减压固定组典型病例影像见图1。

图1 患者,男,52岁,因“胸背部疼痛2个月,双下肢麻木、乏力1个月”入院。下胸段及腰椎棘突间隙压痛,主动屈伸活动受限;脐平面以下及会阴部皮肤感觉减退;双下肢肌力减弱,ASIA分级C级 1a:术前胸椎CT显示T9~10椎体及椎间盘破坏 1b:术前MRI示T9~10椎体及椎间隙破坏,脊髓受压变性 1c:术后2年胸椎正位X线片示内固定位置良好,T9~10椎体融合 1d:术后2年CT示T9~10椎体骨性融合,椎管内无受压

3 讨论

手术固定是胸腰椎结核的主要治疗方式,其治疗原则主要以结核病灶的清除及脊柱稳定的重建为主。前路病灶清除联合植骨融合内固定术为早期临床首选治疗方案,其整体治疗疗效已得到证实,但术中需经胸、腹腔,对软组织创伤较大,易引发血管及神经损伤[7]。且术后易出现植骨块吸收不良及脱落情况,影响脊柱稳定性的重建[8]。

椎弓根内固定术多应用于脊柱损伤的治疗,主要通过椎弓根将螺钉拧入椎体中,同时与纵向连接棒联合而形成三维矫正装置,进而具有较强的可塑性及稳定性,在纵向稳定性维护上优势明显[9]。但伴随临床实践的增加,该手术方式对于螺钉松动、后凸角突出及椎体支撑方面仍具有一定局限性。研究发现,后路减压植骨术将椎体内缺损及裂隙部分进行填充,在维持椎体完整结构的同时,还增加了脊柱抗压稳定性,有效降低了压力过大引起的螺钉松动、断裂等问题[10]。同时后路减压植骨以小关节为主,有效限制了关节突活动,增加了植骨的融合,促进胸腰椎结核的治愈。本研究减压固定组的下地行走时间和完全负重活动时间均显著早于单纯减压组。随时间推移,两组患者的VAS评分和ODI评分显著减小,而ASIA评级显著改善。末次随访时,减压固定组的VAS、ODI评分和ASIA评级均显著优于单纯减压组。原因在于减压固定术增强了脊柱抗压稳定性及植骨的融合,利于胸腰椎患者术后的恢复。

据资料显示,结核菌随血液进入骨组织中,当机体免疫力降低时,则可造成骨破坏进一步发展为骨结核,进而引起胸腰椎结核[11]。而ESR、CRP均可有效反映机体炎症程度。本研究结果显示,术后减压固定组ESR、CRP水平低于单纯减压组,提示后路减压椎弓根内固定术对于结核病灶的清除较为彻底,可促使机体炎症反应降低,利于脊柱功能的恢复及愈合。

综上所述,后路减压椎弓根系统内固定治疗胸腰椎结核疗效显著,可有效改善脊柱稳定性,促进神经功能及脊柱功能的恢复。