港东开发区东一段湖相三角洲沉积规律研究与储集层精细刻画

孙 琦 李春晨

(中国石油大港油田分公司第一采油厂)

0 引 言

大港油田港东开发区位于黄骅凹陷中区北大港二级断裂构造带的东南部,其东营组地层厚度为600~1 000 m,砂泥互层为主,自上而下分为东一段、东二段、东三段。本次研究目标区港东二区六断块构造处于港东断层下降盘,为港东开发区西高点,主要发育的紧邻歧口有利生油凹陷东一段储集层油气资源丰富,为典型的岩性油气藏。相对于经过多轮油藏描述的明馆油层组,东一段的认识浅、开发程度低。近年来,部分学者开展了针对东一段的储集层研究,进行了二级、三级层序划分,建立了层序地层格架,但对各层序地层单元储集层认识还有待提升[1]。目前东一段开发面临着诸多问题:一是稀井网、大井距难以控制砂体展布,而经过多年的开发,井网破坏严重,对砂体控制较低;二是受陆相沉积的特殊性制约,储集层空间分布复杂,砂泥岩呈薄互层,单层厚度较薄,储集层横向变化大;三是资料品质难以满足三角洲沉积砂体识别需求、砂体分布范围预测难度大。因此,迫切需要依托“两宽一高”新地震资料[2],在前人高精度等时地层格架基础上,开展储集层精细研究,进一步明晰地层的展布情况和沉积相的横向分布情况。建立地震相-沉积相展布模式,指导东一段储集层精细刻画,挖掘开发潜力目标。

1 层序地层划分与沉积相特征

1.1 层序划分

对港东开发区标准井做层序地层及沉积体系分析[3],GS 5-6 井的层序地层及沉积相特征分析如表1所示。东一下为灰色砂岩夹少量的灰色泥岩;东一上为灰色砂岩、泥质粉砂岩和灰色泥岩互层,以前三角洲、三角洲前缘沉积为主。

在层序分析的基础上,依托“两宽一高”新地震资料[4],在全区范围内抽取12条主测线、联络测线的地震剖面,同时应用测井资料,井震迭代开展联井对比与解释,研究各层序地层单元的横向变化规律与储集砂体的横向展布特征。港东开发区东营组可识别出5个不整合面,划分为四个三级层序:层序Ⅰ(Sq1)相当于东三段,底界以不整合面作为划分的依据;层序Ⅱ(Sq2)相当于东二段,其底界面表现为地层的上超充填;层序Ⅲ(Sq3)相当于东一下,其底界面表现为剖面下部地层的削截;层序Ⅳ(Sq4)相当于东一上,底界面在地震剖面上表现为界面上部地层的上超充填,顶界面为古近系的顶界面,且在钻井和地震剖面上都可以识别,为区域性不整合面,主要表现为削截现象[5-6]。

选取标准井做层序地层及沉积体系分析,在构造复杂区或东营组内部地层不整合现象不明显,局部地层反射波特征差异较小,即缺乏地震标志层时,可参考钻井沉积旋回特征进行层序划分。

与此同时,储集层主要发育的东一段几乎全区分布,但沉积厚度都不是特别大。

1.2 沉积相类型识别

对港东开发区进行沉积相特征识别、分析,通过电阻率曲线和自然电位曲线的单层及组合形态、幅度、顶底接触关系、光滑程度、齿中线等基本要素,可以区分岩性及其垂向的变化。本次重点针对储集层发育的东一段,研究不同沉积微相的岩性和测井曲线的响应特征。识别出前三角洲和三角洲前缘两种亚相,深水泥质沉积、水下分流河道、分流河道间、河口坝、前缘席状砂五种沉积微相,其中前三角洲亚相以深水泥质沉积为主,表现为灰色、深灰色泥岩和粉砂质泥岩,电阻率曲线较平直或微显齿状。

表1 GS 5-6井古近系东营组层序地层及沉积相特征分析

东一段最发育的三角洲前缘亚相主要识别了水下分流河道、分流河道间、河口坝、前缘席状砂四种微相(图1)。

(1)水下分流河道微相的岩性主要为灰色细砂岩、含砾不等粒砂岩,含有泥岩夹层,电阻率曲线呈钟形或箱形。

(2)分流河道间沉积位于分流河道的两侧,为砂泥岩互层的过渡相。

(3)河口坝位于水下分流河道的前方,并顺其方向继续向湖盆中央发展,河口砂坝的岩性以细砂岩、粉砂岩为主,有泥岩夹层。电阻率曲线反映粒度反韵律的特征,显示漏斗形、顶底渐变的箱形。

(4)前缘席状砂位于河口砂坝的侧方或前方,紧临前三角洲。其岩性较细,成熟度高,以粉砂岩和细砂岩为主,显示反韵律的特征;其电阻率曲线为漏斗形。

图1 GS 5-5 井三角洲相沉积特征

1.3 沉积相平面特征

本次研究重点针对储集层发育的东一段。

东一下时期,港东开发区的物源主要来自沧县隆起,这时沧县隆起与北大港潜山之间的地势较平缓,携带着大量物源的冲积扇在沧县隆起冲出山口,继续运移至港东地区入湖,形成三角洲沉积体系,且三角洲面积很大,从现港东开发区西端起,北至港东断层,几乎覆盖整个港东开发区[7-8],很容易识别出分流河道、分流河道间、河口坝、前缘席状砂等多种微相类型,如图2a所示。分流河道沉积十分发育且砂岩厚度较大,而河道是砂体的主要运输通道和沉积部位,也是储集层物性较好的部位。前三角洲亚相继续向东南方向延伸至GS 79、GS 59、GS 9-6、GS 8-1、GS 14、GS 40井一线,呈“朵”状发育。

至东一上时期,港东开发区的物源主要来自东北方向的沧县隆起及西南方向的埕宁隆起,此时黄骅坳陷周缘的沟谷已经消失,携带着丰富物源的冲积扇出山口后,继续运移入湖,形成三角洲沉积体系,如图2b所示。整个三角洲沉积面积较东一下稍小,其三角洲前缘亚相向东南延伸至GS 79、GS 59、GS 9-5、BS 22、D 7-14、GS 39井一线,西北至港东断层,呈“朵”状分布,其分流河道微相非常发育,且砂岩厚度较大,是本区的有利储集层,同时前三角洲亚相分布范围较东一下也有所回缩。

图2 黄骅坳陷东一段时期古地貌及沉积相

2 储集层特征研究

2.1 储集层发育特征

港东开发区东一下地层沉积厚度整体在200 m左右,砂岩厚度较大,二区六断块单井砂岩厚度最大达132 m。沿平行港东断层方向发育厚度在130 m以上的砂岩条带。砂体的整体形态自港东断层向东南方向,即凹陷的中心延伸,发育4个由冲积扇入湖形成三角洲过程中堆积的“朵”状砂体,GS 3-5井区形成的“朵”状砂体为二区六断块东一下的主要砂岩储集层范围。该段的泥岩夹层大部分为灰色,局部出现黑色泥岩,显示出这一时期本区整体处于弱还原-还原环境[9-11]。

东一上地层整体沉积厚度在300 m以上。砂岩厚度也较东一下要厚,最大厚度达到157 m,同样发育着北东方向的砂岩条带,平均厚度在130 m以上,且在二区六断块主体部位G 290、GS 5-3、D 6-13等井区砂岩厚度达到150 m以上,是二区六断块东一上油气的主要储集砂体,其砂体形态同样自港东断层向凹陷中心方向呈3个“朵”状发育。

2.2 储集层物性特征

统计港东开发区不同层位的储集层物性特征。东一下的孔隙度为2.9%~34.8%,平均为22.28%。渗透率为0.1~3 848.5 mD,平均为177.13 mD。

孔隙度高值区出现在GS 55井和D 5-15井附近,孔隙度达到25%以上,属高孔隙度。二区六断块东一下孔隙度相对港东开发区整体较高,为22%~25%,属中等孔隙度。

渗透率大于500 mD的高值区,分布在D 7-16井和G 88井附近,达到高渗透率。二区六断块东一下渗透率为200~300 mD。总体上,断块东一下属于中孔隙度、中渗透率储集层。

统计东一上的孔隙度为4.51%~35.3%,平均为22.67%;渗透率为0.3~10 000 mD,平均为655 mD。

孔隙度高值区出现在GS 40井附近,孔隙度达到30%左右。二区六断块东一上孔隙度相对港东开发区平均孔隙度要高,为25%~29%,属高孔隙度。

渗透率存在两个高值区,G 88井和D 3-15井附近,渗透率大于2 000 mD。二区六断块主体部位渗透率为300~1 000 mD。因此,二区六断块东一上属于中孔隙度、中高渗透率储集层。

3 储集层砂体精细刻画

3.1 单砂体识别

将港东开发区储集层物性特征、沉积相平面分布与油气显示叠合,如图3、图4所示。结合生产动态资料分析,位于港东断层下降盘的东一段,受港东断层中部鼻状构造和三角洲前缘亚相控制,形成一系列构造-岩性圈闭,是该区的有利储集层。通过地震相与单井相结合进行三角洲前缘砂体的识别,精细刻画出这些有利圈闭是研究的主要目标。

图3 东一下沉积相-储集层物性-含油气性叠合

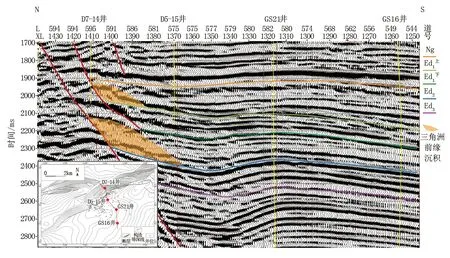

过港东开发区二区六断块主力砂体的地震剖面如图5所示,开展层序控制下的单砂体识别解释发现[12-16],图中黄色部分为东一上断层根部发育小型的杂乱堆积的砂体,是三角洲前缘沉积砂体。图6在靠近港东断层的一侧,浅黄色部分为东一上发育的大范围的以前积相为特征的三角洲前缘相的岩性圈闭。

3.2 有利储集层追踪

应用沉积相、测井相、地震相三相融合单砂体识别技术,开展东一段三角洲前缘微相识别和有利储集层追踪。结合单井、连井对比,将东一段按照四级旋回对比方法划分为5个小层,8个单砂体(Ed 1-1-1、Ed 1-1-2、Ed 1-1-3、Ed 1-2-2、Ed 1-2-3、Ed 1-2-4、Ed 1-2-5、Ed 1-3-2)。

图4 东一上沉积相-储集层物性-含油气性叠合

图5 过D 7-14 井-D 5-15井-GS 21 井-GS 16井地震层序解释剖面

图6 过D 5-10-1井-D 4-11井-GS 5-6井-GS 5-4井地震层序解释剖面

结合前期研究成果,港东开发区三角洲前缘席状砂、分流河道较为发育,是区域内有利相带。优选主力单砂层,应用“两宽一高”新地震资料,通过分频解释技术确定等时参考面,将其拉平,然后通过Wheeler变换等比例内插一系列虚切片,通过重采样和排序形成新的相对地质年代域数据体。结合测井资料特征,地层切片开展平面属性分析,可以清楚地在地震资料上识别出三角洲沉积体系的沉积特征,进而实现平面单砂体的表征和边界刻画。

重点刻画了Ed 1-1-3、Ed 1-2-2、Ed 1-2-4、Ed 1-2-5、Ed 1-3-2共5个单砂体(图7、图8为其中两个主力层),优化部署产能新井18口,已实施井16口,投产井12口,平均单井钻遇油层厚度32.9 m/11层,初期日产油270 t,综合含水42.5%,效果较好。

图7 港东开发区二区六断块Ed 1-2-2砂体含油面积

图8 港东开发区二区六断块Ed 1-3-2砂体含油面积

4 结论与认识

在借鉴前人针对港东开发区东营组开展的沉积学、层序地层学研究成果基础上,依托“两宽一高”新地震资料,应用多手段、多尺度砂体识别技术,对港东开发区储集层、沉积特征进行精细研究,重点开展了二区六断块东一段有利单砂体的精细刻画,取得了下列结论与认识:

(1)根据地震特征、沉积学标志、测井响应等识别手段,在港东开发区东营组内部共识别出5个不整合面,将东营组划分为4个三级层序。

(2)通过单井层序划分以及连井和地震剖面展布,发现层序Ⅲ(东一下)和层序Ⅳ(东一上)几乎全区分布,但沉积厚度都不是特别大,在港东开发区近凹陷中心发育比较完整,仅在G 2033、GS 5-2、Z 5-53等局部井区缺失。

(3)受古地形控制,港东开发区东一下地层沉积厚度整体在200 m以上,砂岩厚度也较大,沿港东断层发育厚度130 m以上的砂岩条带。这一时期三角洲沉积体系发育面积很大,自港东断层向凹陷中心方向延伸,形成4个“朵”状砂体。港东开发区东一下整体属于中孔隙度、中低渗透率储集层。东一上地层沉积厚度相对东一下要大,地层整体在300 m以上,砂岩最大厚度为157 m,二区六断块主体区发育厚度在150 m以上的砂岩条带。三角洲沉积体系,形成了向凹陷中心方向延伸的3个“朵”状砂体。港东开发区东一上整体属于中高孔隙度、中低渗透率储集层,二区六断块为中孔隙度、中高渗透率储集层。

(4)港东开发区东一段主要沉积相为三角洲相,共识别前三角洲和三角洲前缘两种沉积亚相,在各亚相基础上识别出深水泥质沉积、分流河道、分流河道间、席状砂、河口坝五种微相。

(5)通过对港东开发区重点地震剖面的构造解释,以及层序地层研究,总结认为该区席状砂和三角洲前缘砂体形成的构造及岩性圈闭是该区油气的主要储集场所。

(6)通过对港东开发区东一段的沉积相展布图、储集层物性特征平面图、含油气性显示平面图的叠合,明确断块有利储集层。应用地震相单砂体识别技术、地震沉积学地层切片技术重点刻画了东一上5个单砂体,并优化实施新井16口,钻遇油层厚度大,投产效果好,初步形成了一套三角洲沉积优势储集层识别与薄砂体追踪技术系列,为港东开发区东营油层组储集层精细刻画,实现高效建产提供了新思路。