人为干扰对雅安苍坪山公园桉树人工林物种多样性和生物量的影响

曾 洪,陈聪琳,喻 静,向 琳,孙一淼,胡明玥,郝建锋,4

(1. 四川农业大学 林学院,四川 成都 611130;2. 四川农业大学 长江上游林业生态工程四川省重点实验室,四川 成都 611130;3. 四川农业大学 长江上游森林资源保育与生态安全国家林业和草原局重点实验室,四川 成都 611130;4. 四川农业大学 水土保持与荒漠化防治实验室,四川 成都 611130)

物种多样性是森林自然恢复状况和森林生态系统健康的重要标志[1],生物量是群落功能稳定性的重要表现形式,探讨物种多样性与生物量之间的关系是阐明物种多样性对生态系统功能作用的重要途径[2-5]。城市化进程的加快促使人为活动对生态环境干扰程度加深,人为干扰导致环境变量发生改变,引起物种多样性空间分布重新配置,从而改变生态系统的结构与功能演化[4,6-7]。长期持续、高频度的干扰对植被的破坏具有累加和放大的作用[8],影响植被的自然修复和林地生产力水平,致使生态系统严重退化。人为干扰在自然界和生态系统过程中的作用越来越明显,已作为生态学研究的一个重要内容[9-10]。随着社会的加速发展,人为干扰对林地的影响在逐渐加深。城市林地时常遭受道路绿化施工、游人踩踏破坏、日常维护管理和抚育采伐等活动的干扰,探讨城市化背景下植物多样性以及群落生物量水平具有重要意义[11-13]。四川省雅安市苍坪山公园桉树Eucalyptus grandis人工林属于生态景观林,具有调节气候、涵养水源、防风保土、降噪滞尘等生态服务功能。本研究以苍坪山公园桉树人工林为研究对象,同时结合桉树人工林的生态问题[14-15],分析和讨论不同人为干扰强度对桉树人工林物种组成、物种多样性及其与生物量关系的影响,以期为桉树人工林生物多样性和生产力的恢复与维持提供科学依据。

1 研究区概况与研究方法

1.1 研究区概况

研究区苍坪山公园位于四川省雅安市雨城区 (29°40′~30°15′N;102°51′~103°12′E),地处四川盆地西缘,成都平原向青藏高原过渡带,地势西南高东北低,为中低山带。该地为亚热带季风性湿润气候类型,冬无严寒,夏无酷暑,雨量充沛。年平均气温为16.1 ℃,最冷月1月平均气温6.1 ℃,最热月7月平均气温25.3 ℃;该区年均雨日218.0 d,降水量达1 732.0 mm,有“天漏”之称;日照偏少,年日照率为23%;湿度较大,年平均湿度为79%。雨城区自然植被结构属于季雨式山地次生常绿阔叶林,森林覆盖率71.94%,植物种类繁多,结构复杂。苍坪山公园地处海拔1 000 m以下低山区,土壤为紫色土。桉树人工林乔木层中桉树、女贞Ligustrum lucidum、绢毛稠李Padus wilsonii、水杉Metasequoia glyptostroboides和桢楠Phoebe zhennan等植物占据重要空间,其中水杉、桢楠等植物是原林地保留下来的混植树种。灌木层中八角枫Alangium chinense、绢毛稠李、桢楠、高粱泡Rubus lambertianus和萝芙木Rauvolfia verticillata等植物占据林下空间;草本层有鸭跖草科Commelinaceae、桑科Moraceae、葫芦科Cucurbitaceae、茄科Solanaceae、商陆科Phytolaccaceae和蕨类植物等。

1.2 研究方法

1.2.1 样地设置与多样性调查 研究区内设有烈士陵园、气象台、雷达站。因道路绿化施工等对林木进行了采伐,对靠近道路和施工地的林木和林下植被造成了破坏。苍坪山桉树人工林均为1980年栽植,原林地分散保留有桢楠、水杉、二球悬铃木Platanus acerifolia、喜树Camptotheca acuminata等树种;栽植初期伐除生长不良、干形差的植株。抚育措施包括进行疏枝、补植、割藤、除草割灌、伐除病害木等。人工林平时受到游人和当地居民踩踏、攀折以及遛狗、野餐、挖野菜、收走凋落物等活动干扰。经踏查发现,人为干扰强度主要与道路的距离密切相关。本研究以人工林遭受的人为活动频率、施工和抚育强度来划分干扰区[10,13]。

重度干扰(A):靠近游道和道路,遭受过施工破坏和抚育干扰,受游人和当地居民的践踏、挖野菜、攀折等活动频繁,植被破坏严重,垃圾较多。郁闭度0.4~0.5。

中度干扰(B):没有遭受施工破坏,遭受过除补植外的抚育干扰,人为活动频率较低,植被遭一定破坏,有少量垃圾。郁闭度0.5~0.6。

轻度干扰(C):远离道路,除前期进行不良木伐除外未进行抚育和采伐破坏,少有人为活动,植被无破坏,无垃圾。郁闭度0.7。

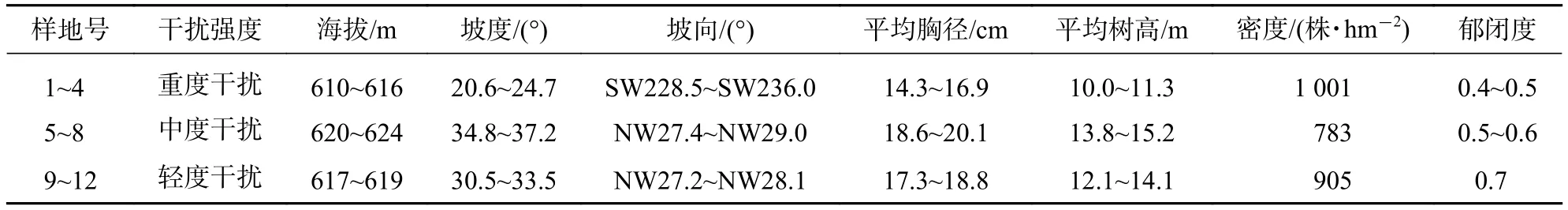

参照方精云等[16]、郝建锋等[10]的方法,采用典型选样法,在桉树人工林群落内布设12块20 m×20 m林相整齐、立地条件相似的典型样地,其中重度、中度和轻度干扰样地各4块。将每个样地等分为4 个10 m×10 m 的乔木样方,并在每个样地中沿对角线选取6个5 m×5 m 的灌木样方,12个1 m×1 m的草本样方。实测并记录乔木层(树高≥3 m) 物种、株数、胸径、树高、冠幅,灌木层(树高<3 m,包括木质藤本和乔木更新苗)物种、株(丛)数、株高、冠幅和草本层物种、株数、高度、盖度等指标。同时记录各样地的海拔高度、坡度、坡向等概况(表1)。植物均鉴定到种。

表1 样地概况Table 1 Information about the sampling plots

1.2.3 生物量的测定 通过株数、树干横断面积和形高计算乔木层的蓄积量[17]。依据杨昆等[18]的森林林下植被生物量模型,利用冠幅求算出每株灌木(丛)的冠幅直径来计算灌木层的生物量。采用“全株收获法”测定生物量,在每个样地内随机选取4个1 m×1 m的样方,将样方内的草本全部收获,称取鲜质量后带回实验室置于105 ℃的烘箱中杀青30 min,然后调烘箱温度至65 ℃烘干至恒量。将收获的草本植物干质量单位换算成g·m-2。

1.3 数据处理与统计分析

运用Excel 2007、DPS 7.05、Origin7.5统计软件对数据进行整理与统计分析,采用单因素方差分析法(one-way ANOVA)分析不同干扰程度下各多样性指数、生物量间的差异,运用相关分析计算物种多样性生与物量之间的相关性。

2 结果与分析

2.1 不同人为干扰强度下物种的组成及重要值分析

桉树人工林内共调查到维管束植物55科82属87种。乔木层21科23属23种;灌木层25科33属35种,其中层间植物2科2种,分别是豆科Leguminosae葛Pueraria lobata,五加科Araliaceae常春藤Hedera sinensis;草本层27科38属40种,其中蕨类植物4科4种。调查发现,样地内植被天然更新良好,但林下无桉树的幼树、幼苗。不同干扰强度下,桉树人工林物种数从少到多依次为重度干扰区、中度干扰区、轻度干扰区。如表2所示:乔木层重要值靠前的桢楠、女贞、绢毛稠李和八角枫,在灌木层也占据相当重要的位置。这些均为雨城区常见的乡土树种,传播繁殖能力强,幼树幼苗更新速度快。混植在林内的水杉、柳杉Cryptomeria fortunei、桢楠和二球悬铃木重要值靠前。刺槐Robinia pseudoacacia为喜光造林树种,在林内并不占优势。灌木层高粱泡、石海椒Reinwardtia indica、朴树Celtis sinensis幼树均在微碱性土壤上生长良好,稍耐阴,在林下重要值靠前。林下分布的葛、刺槐具固氮功能,有改良土壤的作用。草本层优势种多为多年生草本,对土壤的适应性强。白花紫露草Tradescantia fluminensis原产南美,生性强健,抗干扰能力强,干扰程度越强分布面越广,在不同干扰下重要值均占第1位;重要值靠前的垂序商陆Phytolacca americana和葎草Humulus scandens,适生幅度宽,具有保持水土的能力,分布面随着干扰的增强而减少;里白Diplopterygium glaucum在轻度干扰区内没有分布,可能轻度干扰区环境过于荫蔽不适宜其生长。铁线蕨Adiantum capillus-veneri喜半阴润环境,是钙质土指示植物,样地内均有分布,重度干扰区分布最广。朴树、水麻Debregeasia orientalis、紫麻Oreocnide frutescens、透茎冷水花Pilea pumila等植物在重度干扰区没有分布。这可能与其抗干扰能力的大小和对生境的要求有关。

表2 不同干扰下桉树人工林各层次物种及其重要值Table 2 Important values of species in different layers of E. grandis plantation in different levels of interference

2.2 不同干扰强度对桉树人工林物种多样性的影响

人为干扰引起的环境条件变化常常对林下植物的生长更新和分布产生制约,表现出在空间分布上的差异[19]。如图1所示:桉树人工林内D值从大到小依次为草本层、灌木层、乔木层,轻度干扰区、中度干扰区、重度干扰区;重度干扰区和中度干扰区乔木层D显著较低(P<0.05),重度干扰区乔木层H显著低于轻度干扰区(P<0.05),其余不同干扰程度下植物的物种多样性差异均不显著。人为干扰对乔木层物种多样性的影响较大,灌木层的物种样性水平仍较高。乔本层和草本层的D、H、H'在不同干扰区变化顺序表现一致,轻度干扰区最高,重度干扰区最低;乔木层和草本层Jsw在重度干扰区最低。不同干扰强度下,灌木层D、H、H'从大到小依次表现为中度干扰区、轻度干扰区、重度干扰区,中度干扰区最高,Jsw在中度干扰区最低,虽然中度干扰区物种数和株数最大,但分布均匀度最差。综合分析可知:重度干扰区植物各层次的物种多样性最低,优势物种最不突出,种群的空间分布均匀性较差,群落稳定性较差。

图1 不同干扰下桉树人工林群落各层次物种多样性指数Figure 1 Species diversity of E. grandis plantation community in different levels of interference

2.3 不同人为干扰下桉树人工林生物量的空间分布

图2表明:乔木层蓄积量从大到小总体依次为中度干扰区、轻度干扰区、重度干扰区,受人为干扰的影响不显著,在中度干扰下表现出了较强的生产力。这符合竞争排斥原理,在有限资源的基础上种内种间竞争达到某种平衡,促使最大生物量的产生[5],也可能与中度干扰区混植有较大树龄的其他树种有关。灌木层生物量地上部分高于地下部分,灌木层生物总量、地上部分生物量和地下部分生物量从大到小均表现为轻度干扰区、中度干扰区、重度干扰区,可见,灌木层的生物量随着干扰强度的增加而减弱;灌木层在中度干扰下生物量处于中等水平,而物种多样性最高。草本层地上部分干质量均小于地下部分干质量,这应与多数草本植物的根部为肉质根、须根系发达有关,如铁线蕨和里白均有粗壮的根状茎;垂序商陆有肥大的纺锤状根茎;麦冬Ophiopogon japonicus根较粗,有膨大的小块根等。草本层生物总量、地上部分干质量和地下部分干质量从大到小排列均为轻度干扰、重度干扰、中度干扰,轻度干扰区的生物量最高,重度干扰区次之,中度干扰区最低,可能由于重度干扰区群落的优势物种突出,其繁衍力强,应对干扰环境而充分利用资源聚集生长,比中度干扰下产生更多的生物量。

图2 不同干扰下桉树人工林群落各层次生物量Figure 2 Biomass of E. grandis plantation community in different levels of interference

2.4 不同人为干扰下群落物种多样性与生物量关系

表3表明:乔木层D与草本层地上生物量、生物总量呈显著正相关(P<0.05),相关系数分别是0.61和0.57;乔木层Jsw与整体群落生物量呈负相关;乔木层D、H、H'与灌木层生物量相关性极小。草本层地上生物量和生物总量受上层乔木的影响显著(P<0.05)。灌木层H、H'、Jsw与灌木层、草本层的生物量均成负相关;灌木层D与整体群落生物量相关性小,与乔木层蓄积量呈负相关。林内生物总量随灌木层物种多样性的增加呈减少趋势,灌木层物种多样性越大,数量繁多的优势种,抢占过多生存资源,可能会促使群落整体生物量的减少。草本层H'与草本层地上生物量、生物总量呈显著正相关(P<0.05),草本层Jsw与草本层生物总量呈显著正相关(P<0.05);草本层物种多样性与乔木层、灌木层的生物量无显著相关;草本层物种多样性与其生物量相关系数为0.35~0.59。草本层的物种多样性对自身生物量的影响明显,草本植物的均匀分布能够更充分利用林下资源,促使生物量的增长。

表3 桉树人工林下的物种多样性指数与生物量的相关系数Table 3 Correlation between species diversity index and biomass of E. grandis plantation

3 结论与讨论

本研究得出:随着人为干扰强度的加大,物种数呈递减趋势,这与郝建锋等[10]的研究结论较为一致。桉树人工林乔木层和草本层D、H、H'随干扰强度的增大而减少,与吕浩荣等[19]研究得出的风水林下木本植物D、H、H'随着人为干扰强度的增大而增加的结论相左,这可能与不同的气候环境、林分以及干扰强度的标准等因素有关。灌木层D、H、H'在中度干扰下达到最高,符合“中度干扰假说”[20],适度的人为干扰会增加物种多样性,加速林下乔木幼苗的生长更新,增加灌木层的物种多样性;利于喜光植物的侵入定居或外界活动对植物的带入,如干扰区多见分布的柑橘Citrus reticulata、柚C. maxima和枇杷Eriobotrya japonica等果树。重度干扰区的物种多样性水平最低,物种在群落中分布不均匀,群落稳定性差,对环境波动的缓冲功能减弱[1],生态系统容易遭受病虫害和极端天气的侵害。不同的干扰强度会使物种产生适应性进化,影响其组成与空间分布,适当的干扰会对林地产生增益性,而严重的干扰会对林地物种多样性乃至生态系统产生不利影响。

桉树人工林下的物种多样性比其他树种的纯林和自然林(次生林)都弱,作为外来种短时期内不能在引种地形成完善的生态系统和生物多样性的生境,国内粗放的经营模式下,桉树林生物多样性减弱、地力衰退、生态环境恶劣[21]。虽然桉树本身对资源具有较大的竞争力,但研究区桉树人工林内的物种数仍较为可观[13],生态林下阳性树种少,中性树种居多。这可能与雨城区多雨、少日照的环境条件有关,中国桉树栽植区的雨量多在1 000 mm以上,降水的淋溶、稀释,都会减弱桉树化感作用,使其可以与绝大多数林下植物共生[14,21];也可能与研究区本身物种丰富有关。桉树人工林下多分布适应性强的乡土树种和草本植物,其中石海椒喜石灰岩土壤,铁线蕨是钙质土指示植物,在研究区内均有分布,且在重度干扰区分布最广。人为干扰的加强可能加重林地土壤碱化程度,不利于植物生长发育。

乔木层蓄积量受人为干扰的影响较小,灌木层和草本层生物量受人为干扰的影响较大,但差异均不显著,这可能与重度干扰区和中度干扰区的补植抚育和林下植物生长旺盛有关。林下植被遭受的干扰比乔木层更为直接频繁,所以灌木层和草本层遭受更大的干扰影响。生物量与物种多样性的关系主要表现为线性、单峰和没有显著关系[5]。本研究中草本层生物总量随乔木层物种丰富度、草本层物种多样性的增加而增加;灌木层生物总量随其物种多样性的增加而减少,关系不显著;乔木层相关关系不显著。这与高艳等[5]、王勇军等[22]、郑晓翾等[23]等研究得出的线性关系和没有显著关系的结论相一致,符合在自然生态系统中,多样性和生产力的关系受到自然条件和人类活动干扰而改变,并没有固定关系的说法[24-25]。王勇军等[22]研究得出:灌木层生物总量随物种多样性的增加而增大,且关系显著。与本研究恰好相反,这可能与本研究区灌木处于人工林下,多样性的增加反而加大了物种间的竞争关系,导致灌木层生物总量的减少。森林生物量是研究和评价森林生态系统结构与功能过程最基本的参数,能反映生态系统功能的强弱[3]。研究区物种数低于雅安市境内马尾松Pinus massoniana人工林[25]的物种数;乔木层蓄积量与桉树林第 20 个轮伐期后的年均生长量相近[15]。对于速生丰产树种,这可能与本研究区日照偏少和林地类型有关。这种较低的物种多样性与植被生物量反映了桉树人工林较为脆弱的生态特性[22]。

轻度干扰区较接近半自然状态,林下物种丰富、分布均匀,群落结构较稳定,群落生物量和物种多样性水平优于干扰强度大的区域,能促进林地稳定和健康演变。所以因“树”制宜,减少人为干扰,筛选本地适应性强、有生态功能或珍贵的乡土树种进行地带性桉树人工混交林营造,利用自然力调控,实现桉树人工林的健康、持续发展。建议加强苍坪山桉树人工林的管理保护力度,限制林下游玩活动和樵采破坏行为以便于地被植物的恢复;减少抚育强度,对灌木层可适当割除,优化群落组成结构,促进林内生态系统修复,并积极发挥地方公益林主导功能。