如何更好地开展赋权评估

张曙 刘泽胜

摘要:评估在社会工作的专业化和规范化方面具有重要的角色和地位。第三方评估因其客观

主义立场、标准化流程能够提供可靠和可信的核验等特点而被大家广泛接受,但也存在不能对服务进行直接有效的干预和评估滞后性的弊端。赋权评估在此背景下被提出并通过促进参与者能力建设和改进服务项目成效来弥补第三方评估不足。然而,赋权评估在国内发展尚不成熟,评估者容易出现内涵、边界不清等概念理解偏差问题,评估的界限不清,赋权结果也达不到预期效果。在对赋权评估与参与式评估的内涵、目标等维度进行辨析后,提炼出赋权评估核心实践原则,并提出赋权评估的进步研究方向。

关键词:赋权;赋权评估;参与式评估;实践原则

中图分类号: C916 文献标识码: A文章编号:2096–7640(2021)06-0025-09

一、研究背景与研究问题

在我国,对弱势群体的关爱与保护是政府一直积极倡导的工作。除了以法律、政策等制度性文件来保障弱势群体的权益之外,近年来,政府还积极鼓励社会组织的成立与发展并通过向社会组织购买服务来为弱势群体开展服务工作。社会工作专业秉持着“助人自助”的理念和职业的助人服务方法和技巧,成为政府购买社会服务的主要承担者。为了检验服务的质量,第三方评估以外部评估专家的身份被引进社会工作领域,并承担起社会工作评估的重任。通过使用严格的定性或定量方法收集与项目有关的资料,第三方评估者能够对资料进行客观的分析,继而对项目做出精准评价,这套标准化流程能够最大限度地保证评估的“客观性”与“非介入性”。[1]在这种情境下,第三方评估因为需要保持客观公正的立场,所以不能及时对项目工作中产生的问题给予回馈与建议,因而很难对项目结果产生实质性干预与影响,难以通过第三方评估促进社会工作的专业化与规范化。为了弥补第三方评估在改进过程服务与项目成效方面的不足,赋权评估的概念被国内学者引入社会工作领域,并用于促进社会工作专业化与规范化的进一步发展。

不同于第三方评估的关注点,赋权评估一经出现,便因其非客观立场[2]、改进项目成效[3]、促进项目参与者能力提升[4]的特点进入大众视野。作为一种参与式评估方法,赋权评估强调项目既得利益参与者参与并掌握评估实践。[1]在赋权评估过程中,评估者需要与项目利益相关者建立伙伴关系,并在此基础上共同对项目过程实施干预;项目过程不完全由评估者决定,而是由包含評估者与参与者的多方利益相关者共同决定,评估者的角色也转向咨询者、调节者及项目的促进者;[5]同时,项目决策所依据的证据也不仅是评估者所具备的专业知识,而且是结合项目背景与本土知识的基于循证策略的最佳证据。[6]在此过程中,参与者自决能力得以提升,服务项目质量得到改进,服务结果也更容易被人接受。这种能够改进项目成效与增进参与者能力的评估方法嵌合了社会工作的发展要求,将成为推动社会工作发展的新动力。国内学者刘江也对其本质特征、内涵、方法等进行了较为具体的阐述,[1]并在实践中成功检验了赋权评估对社会工作项目的改进作用。[7]

尽管赋权评估具有诸多优势,但在应用中仍存在很多尚未解决与澄清的问题,比如伦理争议、效度检验、实践守则等问题,因此未能建立统一的可供赋权评估者参考的实践框架和标准流程。在实践中,由于没有明确的细则,部分评估者对赋权评估的认识仅停留于表面含义,将其作为参与式评估的一种评估方法使用,然后将个人对于参与式评估的理解施加于赋权评估。他们将赋权评估简单理解为在评估过程中纳入利益相关者,通过合作与参与纳入不同利益相关者的意见与建议,最后促进评估结果的使用。这种理解影响了赋权评估的使用并忽视了其本质,即培育参与者对评估的自我决定能力。[2]而在参与式评估中,虽然利益相关者在评估过程中享有相当大的自主权与控制权,但评估者依然是负责技术决策的主要人员,并通过纳入不同参与者的观点来实现评估过程的民主化。[8]在参与式评估的过程中,参与者所生活的背景文化与知识将成为影响评估决策的因素之一,因此如何纳入不同的声音、使评估过程更加民主化是参与式评估所追求的目标。如果不区分赋权评估与参与式评估的本质,就会使二者在形式上陷入雷同,混淆其概念与内涵,进而失去对赋权评估内涵界限的把握,将赋权关系建立异化成简单的参与合作关系,这样的评估并不能称为真正意义上的赋权评估。因此,对赋权评估与参与性评估的概念、目标与内涵进行辨析,确定赋权评估的内涵及步骤对于初入赋权领域的实践者而言有非常重要的指导意义。本文通过赋权评估与参与式评估的关系辨析来明确赋权的本质特征,

并根据其内涵、本质总结本土化赋权评估开展的实践原则,为本土的赋权评估实践提供建议和参考。

二、赋权评估与参与式评估:概念与内涵

要充分了解赋权评估与参与式评估的概念,首先需要对评估的概念有所了解。所谓评估是指运用科学的研究方法对社会服务项目的设计、策划、实施和效果等方面进行测度、诊断和评价的活动。[9]在20世纪末期,评估领域掀起了有关定量(实证主义)和定性(建构主义)方法之间的认识论分歧,[10]这本质上是工具性、技术性的评估方法和民主性、参与性的评估方法之间的分歧。在此背景下,评估被划分为基于公正、客观和证据的研究方法[11]和基于地方权力、评估结果使用、组织和个人学习以及项目改进的研究方法[12]。前者追求评估的客观性、公正性,强调评估人员在评估中的独立地位,能够不受外界因素干扰,以自身专业知识对项目做出准确的客观判断,[13]并以严格的资料收集与分析步骤得出可信的评估结果;后者基于相信增加参与者能够使结果更好地支持项目和组织决策并加强组织学习,[14]追求将利益相关者纳入决策并创造适宜的条件和环境来鼓励利益相关者参与整个评估过程,以实现更民主与公正的结果。[15]从文化学角度来看,这两种研究方法则是基于文化客位与文化主位的研究方法之争。文化客位的研究方法立足于实证主义,主张评估者扮演外部评估专家的角色,排斥他人参与评估过程,并基于客观立场收集资料与实施评估,以获得公正有效的结果;文化主位的研究方法则反对这种观点,并立足于建构主义,认为参与者应该在评估中扮演重要角色,并以自身对项目环境的了解和生活经验来参与评估决策,以使评估结果获得更高的认可与接受。

从认识论和文化学的角度来看,第三方评估倾向实证主义和主张文化客位的评估方法,而参与式评估和赋权评估倾向建构主义和主张文化主位的研究方法。赋权评估在参与式评估的基础上发展而来,二者皆以参与理论为根源,赋权评估更是主张项目参与者的参与会促进自身对项目的认同与承诺,形成以“自我评估”为核心的独特价值观与实践追求。如果不加以区分,很容易将二者的概念与内涵混淆。本文将从概念、内涵与目标等方面对赋权评估与参与式评估进行阐述与辨析,以便更好地区分二者。

(一)赋权评估

赋权评估起源于社区心理学、行动人类学、参与性和协作性的评估方法,[6]并植根于参与理论。参与理论认为参与者对评估过程具有重要影响,并可以通过自身对项目的参与来影响项目进程,进而增进对项目的承诺并影响评估结果与决策。[1]在参与理论的影响下,赋权评估倾向于基于文化主位、强调参与的评估模式。为了回应基于文化客位、强调价值无涉的评估模式[16],Fetterman于1993年在美国的全国评估大会上提出“赋权评估”的概念,将其定义为自我评估、评估能力建设和问责制的知识和工具,[2]并在全美范围进行推广与实践。这种评估方法旨在为项目利益相关者提供评估其项目的规划、实施和自我评估的工具,并提升项目结果的最终有效性。赋权评估的内涵可以根据其定义总结为三个关键概念,以此来理解其本质。

第一个概念是自我评估。赋权评估注重参与者的自我评估,即将利益相关者纳入评估决策,并对评估机制产生影响。其假设依据是参与者比外在评估者更了解项目的实际运作过程,更了解对案主日常生活产生重要作用的要素和效果。[1]参与者的影响取决于其参与程度,并由此发展出三种赋权模式:苏格拉底式指导(评估者与利益相关者保持问答关系)、结构化指导(评估者设计和使用一组步骤与利益相关者共同实施)、参与式评估(评估者设计和实施研究,但有利益相关者的反馈)。[16]模式的使用要根据评估者的评估目标与不同情境来决定。但要注意的是,赋权评估的参与式评估模式并不等同于参与式评估,二者在形式上相似,但过程与目标截然不同。前者有明确的原则来指导实践,由Fetterman 等人对改进、社区所有权、包容性、民主原则、社会公正目标、社区知识、循证策略、能力建设、组织学习、责任十个方面进行阐述,[6]并以促进项目结果的有效性和参与者的自决能力为目标;后者则没有明确的实践原则,根据评估者与资助方的需求以特定实用性目標或政治性目标为主要目标。

第二个概念是评估能力的建设。要充分发挥参与者的自我评估能力,必须加强对参与者的评估能力建设,即“自我决定能力”。[17]“自我决定能力”包括识别和表达需求的能力、从多种可替代的方案中确定行动方案的能力、采用合适的方法实现目标的能力、评估短期和长期效果的能力、坚持实现所追求目标的能力。[1]通过提升参与者的“自我决定能力”,实现评估过程的规范化与专业化,使评估结果具有信度与效度。

第三个概念是注重项目结果的有效性,即关注评估结果能否完善与改进项目。赋权评估最大的优势就是通过将参与者纳入评估决策,提高参与者的自我决定能力来促进项目结果的有效性,因而评估结果的有效性是赋权评估所追求的最终目标。为了改进项目成效与促进结果的有效性,赋权评估提倡在实践过程中遵守赋权评估的实践原则,并加强利益相关者的评估能力培训,提高其自我评估能力,充分利用科学知识与基于循证策略的本土知识,以促进项目结果的有效性与长效性。

在立场与目的上,赋权评估平衡采纳多方利益相关者观点,因此立场并不中立或独立。采纳原因是因为当评估者对项目有既得利益时,赋权评估会提高他们作为批评者和评估者的价值。[6]他们能够更加建设性地批判和支持项目,因为他们希望项目成功。赋权评估的主要目的或结果不是增加对某些项目的价值的了解,而是增加项目参与者的自决能力与改进项目成效。项目结果的价值判断也不是唯一的评价指标,其指标还包括关于个人和群体变化的程度。在角色定位上,赋权评估者则更多通过控制技术决策扮演调解员或促进者的角色,保护自己免受伦理困境困扰。

(二)参与式评估

参与式评估最早可以追溯到20世纪40年代末,是在国际交流和社区发展背景下提出来的,为了考虑不同团体或社区的观点与声音,参与式评估将他们纳入评估合作的对象,并以此扩大评估的影响力与公正性。参与式评估由Cousins等人提出,将其定义为在进行评估时,研究人员、促进者或专业评估人员以某种方式与项目、开发项目或其他被评估实体确定有利害关系的个人、团体或社区合作。[8]参与式评估旨在通过扩大评估参与对象和倾听不同群体的声音来使评估结果受到更多人的认可,促进组织决策与解决实际问题。根据评估结果使用目的的差异,可将参与式评估划分为不同的类型。Garaway 将参与式评估划为实用参与式评估和变革性参与式评估。[18]前者的目的是通过参与扩大支持计划或组织的决策制定来解决实际问题。后者的主要目的是解放权力和追求社会正义。接下来对两种参与式评估的内涵与目标进行阐述,以便更好地理解参与式评估。

实用参与式评估主要流行于美国和加拿大等国家,其假设利益相关者参与评估将增强评估的相关性和所有权,从而会提高评估的利用率。因此,实用参与式评估在参与式评估的框架基础上,更加注重评估结果的使用,并认为评估结果应当是针对计划、政策或组织决策而制定的。一般情况下,实用参与式的评估结果使用目的主要有三种:(1)工具性目的,为分散的决策提供交流与整合支持;(2)教育或学习目的,通过参与实现对项目结果的学习与使用;(3)象征性目的,通过参与提高决策或项目的服务能力或政治影响力,以促进某些决定或特定议程的发展。[19-21]除了重视评估结果的使用之外,在实用参与式评估的过程中,评估者主要承担执行技术评估任务的角色,而利益相关者则参与评估问题的定义、设定活动范围,以及后期解释研究数据的工作。[11]由于利益相关者在评估过程享有相当大的话语权,因此在实用参与式评估过程中,尽管双方共同承担评估的责任与风险,但利益相关者对研究结果负有最主要责任。[22]

变革性参与式评估主要流行于部分发展中国家和地区,如印度、拉丁美洲、非洲等地,其核心假设是参与者创造和生产自己的社区知识与文化,并以此来促进民主化的社会变革。相较于实用参与式评估对结果的侧重,变革参与式评估更注重评估过程的权力变化與知识生产,并认为传统研究方法导致了文化依赖性,剥夺了普通百姓的知识创造能力。[23]因此变革性参与式评估的主要目标是通过重新分配知识生产中的权力来促进社会变革。[24-25]在变革性参与式评估中,利益相关者是来源广泛的社会群体,不同群体都拥有自己的文化知识,且这些文化知识与社会主流文化不存在地位高低之分,因此集体赋权与加深社会知识之间没有矛盾,大众知识与科学知识一样有效和有用。[26]评估者与参与者也不存在由于知识与社会地位造成的不平等地位,所有参与者都是集体成果的贡献者,所有参与者都对评估负有同等责任。此外,变革性参与式评估认为在评估者与参与者之间发起和维持真诚对话能够加深对彼此文化的相互理解和尊重。[27-28]考虑到评估的可信性与真实性,变革性参与式评估提出“批判性反思”的概念,要求参与者提出质疑并反思自身的问题,尤其是考虑到广泛的社会因素之中包括他们自己的偏见和假设。[29]

总体来讲,实用参与式评估与变革性参与式评估的理念、目的以及过程虽有所不同,但都保留了参与式评估的基本理念,即在纳入尽可能多的利益相关者基础上,通过合作或参与扩大评估结果的影响力或使用。有研究者对参与式评估的过程进行了分析,并从三个维度对其特征进行了整理与区分:第一是对评估过程的控制,范围从完全由研究人员控制决策到完全由从业人员实施控制,对评估的控制关注于涉及技术的决策(与评估过程和行为有关的决策),而不是关注于是否以及何时启动评估的决策;第二是利益相关者的参与选择,范围从个别参与者到包容所有相关群体;第三是参与的深度,从咨询(无决策控制权或责任)到深入参与(从设计、数据收集、分析和报告到评估,涉及评估的所有方面、结果和用途)。[30]了解这些区分可以帮助我们更好地辨清参与式评估的过程,并根据评估需要与评估目的选择适合的评估方法,以便更好地开展评估实践。

(三)赋权评估与参与式评估的比较分析

根据前文分析,赋权评估与参与式评估的概念与内涵得以显现出来。二者在一些方面存在着相似之处,都包含了利益相关者的参与,并试图促进评估结果的应用。但在实践与应用方面,二者却存在较大差异。那么该如何对此进行区分呢?

在赋权评估的形成与发展早期,已经有研究者试图将赋权评估与参与式评估区分开来。Ayers认为赋权评估与实用参与式评估相比,前者更适合解决面向决策或确定性评估问题,后者更适合形成性评估问题;[22]而与变革性参与式评估相比,前者更着重于项目的改进与完善,并试图通过有限利益相关者的参与来提高参与者的“自我决定能力”,后者更注重与项目的过程,并试图纳入更广泛的利益相关者以引发社会变革。Mark等人则提出解放和代表性理论是实施赋权评估的基础。[31]虽然在形式上赋权评估更类似于实用参与式评估,强调评估人员和参与者合作、共事和共同决策,但是在目标上赋权评估将个人与群体的赋权、对他们所关注问题的阐明以及基本的自决意识的发展作为主要目标。[2,32]因为这些目标显然更偏向解放性,所以赋权评估与变革性参与式评估的联系更为紧密。一些研究者对赋权评估者在不同项目环境中的角色进行了思考。一些情况下,评估者仅以促进者角色行事,帮助与支持计划或项目人员努力实现自给自足;另一些情况下,评估人员则被施加“道义上的强迫”,承担力量和声音较少的团体的倡导者角色。[2 ,9 ,33]此外,Patton对Fetterman、Kaftarian和Wandersman 撰写的赋权评估案例进行了仔细分析,并得出结论:这些案例中许多都是参与式、合作性、利益相关者参与甚至是以提高利用率为重点的评估,虽然在一定程度上促进了项目的改进,但并不符合赋权评估的本质特征与实践原则。[33-34]

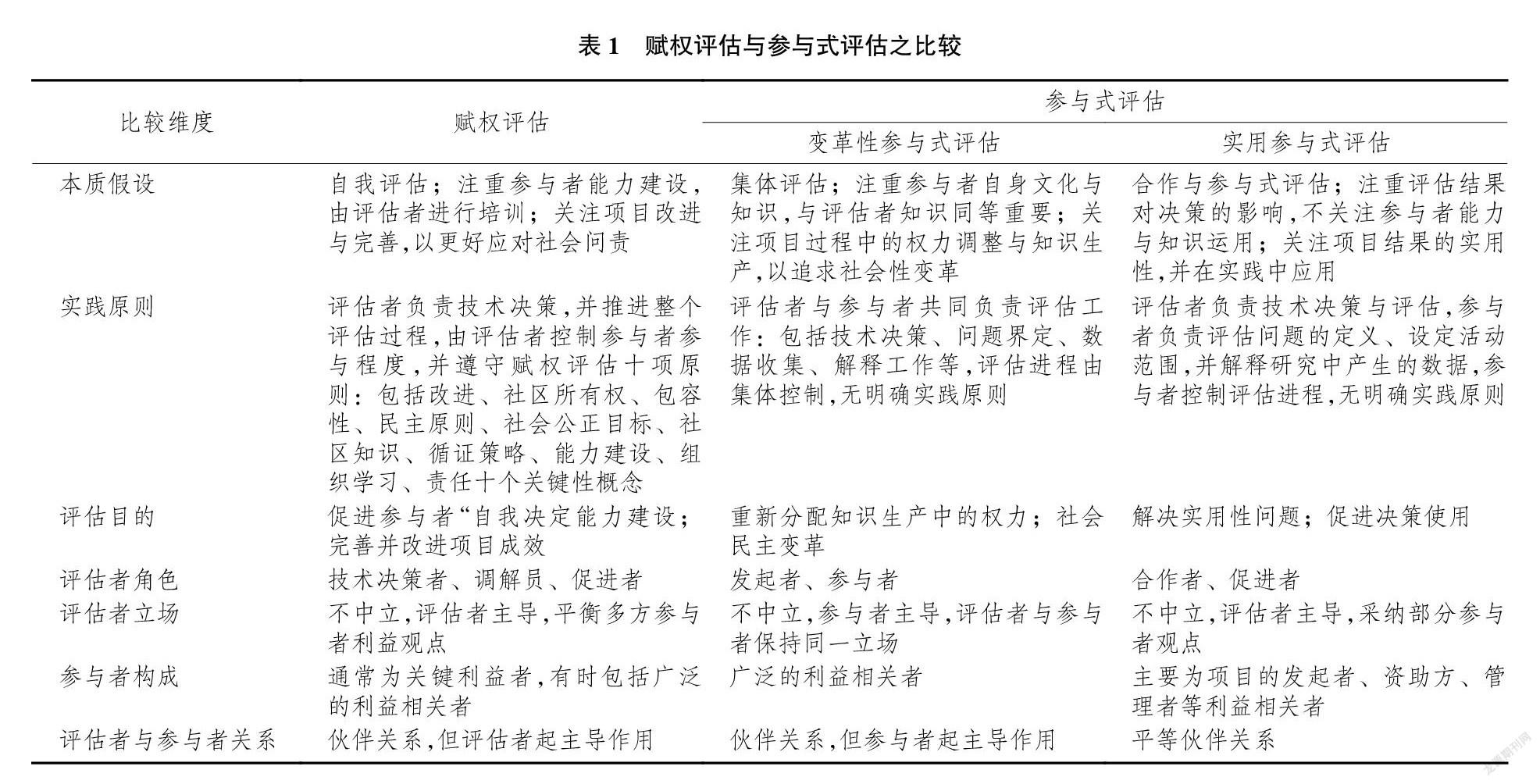

为更加清晰地呈现赋权评估与参与式评估的异同,本研究在前文分析基础之上从二者的本质假设、实践原则、评估目的、评估者角色、评估者立场、参与者构成、评估者与参与者关系等维度进行了对比,具体如表1所示。

综合以上赋权评估与参与式评估的不同比较维度,可以看出赋权评估是以“自我评估”为核心特征,以促进参与者自决能力和改进项目成效为根本目的的评估方法,并根据明确具体的实践原则来指导赋权过程;而参与式评估则是以“合作、共享、使用”为核心特征,以促进社会变革与解决实际问题为根本目的的评估方法,实践过程中并没有特定的操作与指导原则。在具体操作中要注意区分二者之间的差异并谨慎地使用赋权评估,避免陷入“参与式评估”的误区。

三、赋权评估:内涵廓清与实施原则

(一)赋权评估:内涵

在前文关于赋权评估与参与式评估的辨析中,赋权评估的概念、内涵及特征得以清晰地显现出来,有助于评估实践者更好地理解二者之间的联系与区别。既然赋权评估在内涵与本质上不同于参与式评估,那么该如何将其内涵与实践相联系呢?

首先,赋权评估的实践是一个“赋权”的过程。赋权评估本质上是一种“自我评估”,即参与者自己对自己的评估。但是,一般情况下“自我评估”通常被肤浅地理解和运用,大多数人并没有经过专业的评估培训,也没有专业评估标准、原则和伦理的指导。[35]然而,赋权评估则为正确使用“自我评估”提供了专业化和系统化的指导,使得“自我评估”可以依照严格可靠的框架进行,并得到高质量检验。在赋权评估的指导下,“自我评估”内嵌了一个“赋权”的过程。此过程不是简单地将权力由评估者转移到参与者,而是为参与者提供一个学习参与的机会或环境来提升参与者在评估中的“自我决定能力”。

其次,“赋权”过程包括两个层面的赋权:个人层面与组织层面。在个人层面上,赋权过程是指为人们提供与他人合作、学习决策技能和管理资源的机会。[36-37]在组织层面上,赋权过程是共享责任和领导以及参与决策的机会,包括在组织或项目中成立评估小组,以及坚持组织成员共同讨论评估结果的意义及其行动含义的民主进程。[36-37]在这两个层面的赋权中,前者是实施的基础和重点,后者是前者的体现和保障。只有在个人自决能力提升的前提条件下,参与者才能最大限度地参与评估工作与决策,发挥其自我评估能力;反之则个人赋权失败,对评估的自我决定能力也无法体现,不仅无法实现组织层面的赋权目标,而且容易与参与式评估混淆,赋权评估也就失去其“赋权”的意义,结果往往也不尽如人意。

最后,实施赋权评估需要在评估者与参与者之间建立合作式的伙伴关系。在赋权评估中,评估者角色不再由专业评估者一人承担,而是由专业评估者与项目既得利益参与者构成的评估团队承担,因此要求模糊评估者与参与者的专业界限,并在二者间建立伙伴關系,[1]为后续的赋权过程做好准备。不同于第三方评估中评估者的独立性地位与客观主义立场,也不同于一般参与式评估中评估者与参与者的合作伙伴关系,赋权评估的伙伴关系注重评估双方对评估项目的承诺与责任。在这种关系之中,评估者需要引导参与者学习与掌握相关的评估知识,并将其运用在对项目规划、数据分析与收集、评估决策与数据解释当中。参与者则需要对自己和项目作出承诺,提升自身的自决能力,并推动评估工作的开展。当双方能够遵守承诺时,赋权评估便能以一种高效有序的机制运行,进而实现个人与项目层面的目标。

(二)赋权评估:实践指导原则

理解赋权评估实践的内涵对开展赋权评估具有重要指导意义。在对其内涵与机制进行澄清之后,便需要将其应用于实践之中。为了更好地呈现其实践与内涵的密切联系,我们可以从其内涵与 Fetterman等人提出的实践原则[6]中提炼出用于指导赋权评估的核心实践原则。本文结合赋权评估的内涵对这十项原则进行甄别,在结合我国评估实务现状的基础上,对“建立伙伴关系”“利益相关者能力建设”“项目完善”三个原则进行分析与说明。

首先,伙伴关系的建立。建立伙伴关系的前提是尊重与包容参与者的文化与知识。在与利益相关者建立关系的过程中,评估者需要包容与纳入不同的观点与知识,这些知识与文化不一定与评估者的专业知识相吻合,但对于当地人而言具有非常重要的意义。评估者需要识别当地的社区文化与知识,并将其与自己的专业知识相结合,在实施项目时以基于证据的策略和适合当地的情境将这些知识纳入决策,以此促进项目的改进。为此,评估者需要提前了解参与者的生活场景,并对其核心价值观和希望实现的目标有基本的判断与评估,并将其列入评估清单。此外,评估者应当与参与者共同实施决策与改进,与参与者在交流中保持开放诚实的对话,相信参与者有能力进行明智判断和行动,以此确保赋权评估是一个基于深思熟虑、沟通行动和真实合作的民主过程。[6]

其次,利益相关者的自决能力建设。赋权评估基于这样一种信念,即所有的个人和组织在提供必要的工具和条件时都能够进行评估。评估者需要为参与者提供与创造培育“自我决定能力”的环境与资源。参与者的“自我决定能力”包括识别和表达需求的能力、从多种可替代的方案中确定行动方案的能力、采用合适的方法实现目标的能力、评估短期和长期效果的能力、坚持实现所追求目标的能力。[1]这些能力可以有效促进参与者在思维和行为上的改变,并提高其参与评估的能力与积极性。

最后,对项目的改进与完善。改进项目成效、提高评估结果的使用是赋权评估实践的最终目标。在赋权评估过程中,阶段性评估和结果评估之间并非简单的线性联系,而是迭代联系,即重复反馈的一个过程。[7]在此过程中,阶段性的成果将用于后续的项目运作,得到最大化的效用。为了鼓励参与者对阶段性成果的应用,赋权评估提倡持续性的学习,采用基于优势的方法来增强参与者的能力,参与者能够学习与使用评估结果来指导实践和项目继续改进,因此赋权评估的结果具有长效性与实用性兼备的特点。

结合以上三条实践指导原则,在应用赋权评估过程中,评估者首先需要识别项目的文化背景与参与者的需求清单,通过开放真诚的对话和民主交流与参与者建立伙伴关系,根据参与者经验与知识选择适合其评估的环境与资源,帮助参与者学习使用自我评估的工具,提高其“自决能力”,并逐步引导参与者参与到项目评估过程的资料收集、数据分析等环节,将评估的权力移交给参与者,实现赋权过程与参与者“自决能力”的逐步提升,进而提高参与者的积极性与主动性,增加对项目的承诺与结果的使用,最终实现对项目的改进与完善。

四、反思、局限性与展望

(一)赋权评估过程的反思

虽然赋权评估相较于客观主义检查式评估具有诸多优势,但是,依然有一些议题值得讨论。

第一,评估过程的控制权。谁来处理评估过程中的话语权问题?这是赋权评估需要回应的核心问题之一。评估者在赋权过程中扮演着教育者和促进者的角色,并对评估过程进行关键技术性决策,评估的话语权很容易被评估者所操纵,进而以其专业知识对参与者造成地位上的压迫,形成畸形的伙伴关系,不利于后续评估工作与参与者自我决定能力的培育。因此,在赋权过程中评估者要进行评估权力的转移,要坚持真实与民主化的参与进程,并在参与者自我决定能力逐渐提高的过程中进行权力的交接,以实现评估控制权向参与者的转移。[38]评估者在参与过程中将控制权转移给参与者,促进参与者做出决策并进行评估工作。通过评估过程中自主权的增加,参与者分析与处理评估问题的能力会提升提高,进而增加对项目的承诺,使评估取得更大的成果。

第二,伦理问题。基于参与者自我评估的结果是否具有真实性,是赋权评估核心的伦理议题之一。一般情况下,评估人员能够基于自身专业知识,以严谨的科学研究方法,对评估数据及过程保持客观独立的分析,以此来保证数据与结果的真实性,使评估结果受到认可与接受。但在赋权评估中,受评估权力转移及参与者评估能力提升的影响,评估数据与分析的任务逐渐由评估者向参与者转移,参与者的评估能力和道德会受到相当大的考验。这种自我评估可能会产生相当的主观性,并将参与者价值观的偏见带入评估结果中,影响评估结果的真实性。[16] 因此,如何促进参与者在评估过程中减少自身偏见、依据事实进行客观分析,从而提高赋权评估结果的真实性是值得深思的问题。

第三,评估的质量。尽管赋权评估在利益相关者群体和社区中受到了欢迎与认可,但其对自我评估的重视和使用使它在质量方面备受争议和批评,包括它对自我学习的依赖,[39-40]模糊的实践意外性,[41]由此产生的评估的严格性和适当性,[33 ,40]以及缺乏严格证据证明它确实赋权并导致赋权结果。[41-42]在已经开展的赋权评估实践中,只有极少数赋权评估案例可以提供系统证据来证明通过使用赋权评估方法能够获得认可的目标,如提高参与者评估能力、提高评估结果使用以及增加参与者的自我决定能力。[43]从这个意义上说,仅有微弱证据能够表明赋权评估可以促进自决能力的提升和赋权结果的产生,如何通过对赋权评估成果制定细则来衡量赋权评估项目的成功依然是赋权评估理论和实践需要探索的方向,赋权评估的质量仍然需要经过多重实践与标准的检验。

(二)赋权评估的使用局限性

第一,环境对赋权评估的限制。赋权评估应放在处于社会边缘和弱势地位的群体的项目环境中使用。其开发者表示,并不是所有的情境下都适用赋权评估,[43]目前开展的大多数赋权项目主要针对因年龄、性别、收入、种族、种族背景或残疾而处于不利地位的弱势群体。[16]因此在使用赋权评估时,必须考虑到三个问题:(1)赋权评估是否适合于当地情况;(2)如果赋权评估合适的话,哪些具体的赋权评估原则将被纳入具体评估;(3)在评估开始前,评估人员计划采用哪种赋权评估模式以及他们希望利益相关者在多大参与程度上参与评估。采用任何赋权评估方法都要取决于“鉴于当地环境的需要,哪些原则的结合是最重要的”原则,这种灵活性和情境适应意味着这些原则都有高、中、低层次。本质上,赋权评估没有最关键的核心原则,最适合的原则也是最适宜采纳的原则。也就是说,赋权评估原则的选择与采纳必须与当地人民文化背景相契合,因地制宜具体分析来选择实践原则。赋权评估过程的一部分就是决定要采用哪些赋权评估原则,以及在哪个层次上选择可以采用的原则。

第二,时间对赋权评估的限制。赋权评估需要花费大量的时间,因此在面对时间紧迫而又任务繁重的项目時并不适用。赋权评估需要利益相关者的参与,需要在评估中改进参与者的自决能力,并以此改进项目成效。这种高度面向过程的方法需要花费包括参与的时间、培训的时间、反馈的时间、协商的时间、改进项目的时间等,因此它是一种劳动和时间密集型的评估方法。在无法保证充足时间与利益相关者参与的情况下,赋权评估很可能会失败。

(三)对赋权评估的展望

在实务层面,赋权评估积极培育参与者的自我决定能力,并寻求可信和可采取行动的证据来改善决策、促进实务、加强自决和促进社会治理。特别是赋权评估可以灵活处理项目过程中遇到的问题并提升参与者解决问题的能力,能够有效弥补检验式评估(即依靠第三方评估者,依据项目计划书对项目过程与结果进行一一核对与评估,以确定评估结果是否达到预期效果)无法在服务过程对项目进行及时的干预与调整的滞后性弊端。这些优势可以促进社会工作实务进一步规范化与科学化,提升社会工作者解决实际问题与评估的能力,以更好处理具体服务中实务与专业性对立的伦理难题。在如今乡村振兴与乡镇社工站全面建立的大背景下,社会工作者必将承担起更加艰巨的任务,进一步深入到农村基层社区并在不同的文化背景下开展服务。在客观主义评估不足以为社会工作者提供充分支持的情况下,赋权评估为应对复杂的农村环境提供了实用的评估工具。当然,赋权评估也有其自身局限性和使用环境的限制性,在具体应用前,评估者需要了解赋权评估的使用局限性,并在充分掌握赋权评估实践的原则之后选择适合于当地的赋权原则来展开实践。赋权评估操作的规范性仍然需要更多的评估者在实践中探索。

在理论层面,赋权评估植根于建构主义哲学文化,汲取与借鉴了参与式评估的理念与形式,并形成了自身独特的理念与价值观。它是一套严格科学的自我评估工具,但也因自我评估的质量是否具有可靠性受到质疑;[35]它在一定程度上改变了评估界对于科学证据与标准化流程的片面追求,但也因强调评估实践的建构性和利益相关者的参与被部分评估者担忧可能污染项目;[1]它成功改进了项目成效并促进评估结果使用,却缺乏严格的证据证实存在赋权并导致赋权结果。[42]此外,考虑到不同文化国家背景与种族宗教信仰的差异,它所倡导的“自我评估”能够在多大范围以及多大程度实现仍然有待考证。在今后的研究中,赋权评估可以把这些质疑与问题作为出发点来开展研究,并在此基础上进行深层次与进一步的思考、探究与阐述。

参考文献

[1] 刘江.赋权评估:迈向一种内部评估实践[J].华东理工大学学报(社会科学版), 2018(4):11-18.

[2] FETTERMAN D M. Empowerment evaluation[J]. Evaluationpractice, 1994, 15(1):1-15.

[3] SMITH M K. Empowerment evaluation: theoretical and method-ological considerations[J]. Evaluation and program planning,1998, 21(3):255-261.

[4] MILLER W, LENNIE J. Empowerment evaluation: a practicalmethod for evaluating a national school breakfast program[J]. Evaluation journal of Australasia, 2005, 5(2):18-26.

[5] WANDERSMAN A, SNELL-JOHNS J. Empowermentevalu-ation clarity, dialogue, and growth[J]. Americanjournal of evalu- ation, 2005, 26(3):421-428.

[6] FETTERMAN D M, WANDERSMAN A. Empowerment evalu-ation principles in practice[J]. Evaluation practice, 2005, 26(3):415-417.

[7] 刘江, 张曙.赋权评估:社会工作规范化和专业化的有效动力——基于15项省级政府购买项目的干预研究[J].中国社会工作研究, 2020(1):56-80, 217.

[8] COUSINS J B, WHITMORE E. Framing participatoryevalu-ation[J]. New directions for evaluation, 1998(80):5-23.

[9] 顧东辉.社会工作评估[M].北京:高等教育出版社, 2009:5-6. [10] MARK M M. Toward a integrative view of the theory and prac-tice of program and policy evaluation(Chapter 11)[M]//DON- ALDSON S I, SCRIVEN M. Evaluating social programs and problems: visions for the new millennium. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2003:183-204.

[11] GREENE J G. Stakeholder participation and utilization in pro- gram evaluation[J]. Evaluation view, 1988, 12(2):91-116.

[12] COUSINS J B, CHOUINARD J A. Participatory evaluation upclose: a review and integration of the research base[M]. Green- wich, CT: Information Age Publishing Inc., 2012:291-294.

[13] BIOTT C, COOK T. Local evaluation in a national early years excellence centres pilot programme integrating performance man- agement and participatory evaluation[J]. Evaluation, 2000, 6(4):399-413.

[14] PATTON M Q. Utilization-focused evaluation [M].4th ed. Thou- sand Oaks, CA: Sage, 2008:257-262.

[15] TRICKETT E J, ESPINO S. Collaboration and social inquiry: multiple meanings of a construct and its role in creating useful and valid knowledge[J]. Americanjournal of community psycho- logy, 2004, 34(1–2):1-69.

[16] MILLER R L. Taking stock of empowerment evaluation: an em- pirical review[J]. American journal of evaluation, 2006, 27(3):296-319.

[17] FETTERMAN M D. Empowerment evaluation: a response to Pat- ton and Scriven[J]. American journal of evaluation, 1997, 18(3):253-266.

[18] GARAWAY G B. Participatory evaluation[J]. Studiesineduca- tional evaluation, 1995, 21(1):85-102.

[19] LEVITON L C, HUGHES E. Research on the utilization of eval- uations a review and synthesis[J]. Evaluation review, 1981, 5(4):525-548.

[20] KING J A. Research on evaluation use and its implications for evaluation research and practice[J]. Studiesin educational evalu- ation, 1988, 14(3):285-299.

[21] WEISS C H. The many meaning of research utilization[J]. Public administration review, 1979, 39(3):426-431.

[22] AYERS T D. Stakeholders as partners in evaluation: a stakehold- er-collaborative approach[J]. Evaluation and program planning,1987, 10(3):263-271.

[23] HALL B L.Creating knowledge: breaking the monopoly; re- search methods, participation, and development (working paper No.1)[R]. Venice: United Nations Educational Scientfic and Cul- tural Organization., 1977:22.

[24] FALSBORDA O, RAHMAN M A. Action and knowledge: breakingthemonopolywithparticipatoryaction-research(PAR)[J]. New York apex press, 1991, 11(100):207-211.

[25] TANDON R.Participatory research in the empowerment ofpeople[J]. Convergence, 1981, 24(3):20-29.

[26] HALL B L. From margins to center? The development and pur- pose of participatory research[J]. American sociologist, 1992,23(4):15-28.

[27] GAVANTA J.The powerful, the powerless, and the experts:knowledge struggles in the information age[M]//PARK P, BRY- DON-MILLER M, HALL B, et al. Voice of change: participat- ory research in the United States and Canada. New York: Praeger Pulishers, 1993:21-40.

[28] WHITMORE E. To tell the truth: working with oppressed groups in participatory approaches to inquiry[M]//REASON P. Participa- tion in human inquiry. London: Sage, 1994:82-98.

[29] COMSTOCK D E, FOX R. Participatory research as critical the-ory: the North Bonneville, USA, experience[M]//PARK P, BRY- DON-MILLER M, HALL B, et al. Voices of change: participat- ory research in the United States and Canada. New York: Praeger Pulishers, 1993:103-124.

[30] COUSINS J B, EARL L. The case for participatory evaluation:theory, research, practice[J]. Educational evaluation and policy analysis, 1992, 14(4):397-418.

[31] MARK M M, SHOTLAND R L. Stakeholder-based evaluation and value judgments[J]. Evaluation review, 1985, 9(5):605-626.

[32] FETTERMAN D M. In response[J]. Evaluation practice, 1995,16(2):179-199.

[33] SECHREST L E. Empowerment evaluation: knowledge and tools for self-assessment and accountability[J]. Environment &behavi-or, 1996, 29(3):422-426.

[34] PATTON M Q. Toward distinguishing empowerment evaluation and placing it in a larger context[J]. Evaluation practice, 1997,18(1):147-163.

[35] DATTA L E.Book review: empowerment evaluation: know- ledge and tools for self-assessment, evaluation capacity building, and accountability[J]. American journal of evaluation, 2016,38(2):294-299.

[36] SCHULZ A J, ISRAEL B A, ZIMMERMAN M A, et al. Em- powerment as a multi-level construct: perceived control at the in- dividual, organizational and community levels[J]. Health educa- tion research, 1993, 10(3):309-327.

[37] ZIMMERMAN M A. Empowerment theory: psychological, or- ganizationalandcommunitylevelsof analysis[M]//RAPPA-PORT J, SEIDMAN E. Handbook of community psychology,New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2000:43-63.

[38] SCHNOES C J, BERMAN V M, CHAMBERS J M. Empower- ment evaluation applied: experiences, analysis, and recommenda- tions from a case study[J]. The American journal of evaluation,2000, 21(1):53-64.

[39] SCRIVEN M. Empowerment evaluation principles in practice[J]. American journal of evaluation, 2005, 26(3):415-417.

[40] STUFFLEBEAM D L. Empowerment evaluation, objectivist evaluation, and evaluation standards: where the future of evalu- ation should not go and where it needs to go[J]. Evaluationprac- tice, 1994, 15(3):321-338.

[41] WORTHINGTON C.Empowerment evaluation: understanding the theory behind the framework[J]. Canadian journal of program evaluation, 1999, 14(1):1-28.

[42] PATTON M Q. Toward distinguishing empowerment evaluation and placing it in a larger context: take two[J]. American journal ofevaluation, 2005, 26(3):408-414.

[43] FITZPATRICK J. Dialogue with David Fetterman[J]. TheAmer- ican journal of evaluation, 2000, 21(2):242-259.

(文字編辑:徐朝科责任校对:王香丽)

How to Better Carry out the Empowerment Evaluation: Discriminationbetween Empowerment Evaluation and Participatory Evaluation

ZHANG Shu, LIU Zesheng

(School ofPublic Affairs, Nanjing University of Science & Technology, Nanjing, Jiangsu, 210094, China)

Abstract: Evaluation has always played an important rolein the professionalization and standardization of social work. Third-party evaluation is widely accepted because of its objectivity and standardization process that can provide reliable and credible verification, but it also has the disadvantages of not being able to directly and effectively intervene in the service and the delay of evaluation. Empowerment evaluation was proposed in this context and made up for the lack of third-party evaluation by promoting participant capacity building and improving the effectiveness of service projects. However, the development of empowerment evaluation in China is still immature,eandvaluators are prone to deviations in conceptual understanding such as original connotation and unclear boundaries, which leads to unclear boundaries with participatory evaluation, and the results of empowerment fail to achieve the expected results. This paper analyzes the connotation and objectives of empowerment evaluation and participatory evaluation, extracts the core practice principles of empowerment evaluation, and proposes further research directions for empowerment evaluation.

Key words: empowerment; empowerment evaluation; participatory evaluation; principles of practice