不等速快慢车模式系统能力计算方法研究

陈福贵,赵 壹

(中铁二院工程集团有限责任公司,成都 610031)

1 概述

随着城市规模的日益发展,城市轨道交通日渐成为缓解城市交通压力的主要交通方式。为了更好地构建高效率、人性化的轨道交通系统,对列车开行方案的研究和优化十分重要,其中对快慢车混跑的行车组织模式(快车指越行列车,慢车指站站停列车)的研究是城市轨道交通开行方案研究的重点内容之一,合理的快慢车运行方案能够有效提升城市轨道交通系统的运营效率,使得快车在缩短长距离出行乘客出行时间的同时,慢车又能保障对沿线站点客流的运输能力。

然而由于快车运行过程中会涉及越行点(越行点是指需设置越行线以满足快车通过慢车待避的车站)问题,运营组织复杂,在一定程度上会降低系统能力(系统能力是指城市轨道交通线路所具备的支持列车最大运行密度的能力)。因此,我国市域快线的快速发展,对快慢车模式的研究和应用提供了广阔的舞台。

在我国的铁路系统中,采用不同车型在同一条线上混跑较为常见,但由于铁路运输的站间距大,为了后期运营提供灵活性,车站配线基本上都配置了越行线,且总体上因为开行密度不大,对系统能力计算要求不高,但城市轨道交通主要沿着城市核心区敷设,线路以地下线居多,车站设置条件复杂,工程实施难度及代价均较大,每站均设置越行线显然不科学也不现实。因此,考虑到城市轨道交通发车间隔小(以秒计数),列车开行对数对车辆配属和工程投资影响较大,研究适用于城市轨道交通快慢车模式的系统能力计算方法是十分必要的。

按照快、慢车是否采用相同速度等级的列车,可以分为等速快慢车模式和不等速快慢车模式。目前城市轨道交通主要采用等速快慢车模式,即快车和慢车均采用同一种车型,快车通过不停站通过的方式来达到缩短运行时间的目的,例如上海地铁16号线、广州地铁14号线和成都轨道交通18号线等等。

不等速快慢车模式在铁路上普遍采用,即在同一条轨道线路上运行2种或2种以上不同速度等级的列车,快车不仅可以通过减少停站次数节约运行时间,还由于其速度等级更高,可以缩短区间运行时间,从而进一步提高其旅行速度。该模式在国际上的城市轨道交通中应用少,在我国还没有相关研究成果和应用先例。本文基于国内既有研究成果基础上[1-6],重点研究内容是在等速快慢车系统能力计算方法基础上,分析两种模式的差异性,进而提出不等速快慢车模式的系统能力计算方法。

2 等速快慢车模式的系统能力计算方法简介

等速快慢车模式下,由于快、慢车采用同一种车型,快车不停站所节约的时间主要与车辆本身性能、过站限速有关,可基本忽略线路条件差异。反映到速度曲线的区别:快车在车站范围的速度曲线与慢车有所区别,两种车在区间的速度曲线则基本一样。通常情况下,快车过站限速为80 km/h,慢车在车站停站时间30~45 s,此时快车不停站所节约的时间t节约=1 min,这是等速快慢车模式一个重要的研究前提[2]。

通过研究,等速快慢车模式的系统能力计算公式如下

(1)

式中N——系统最大开行对数,对/h;

h——系统最小行车间隔,min(城市轨道交通线路一般为2 min);

t节约——快车不停站节约时间,min;

n快——快车开行对数,对/h。

按上述系统能力的计算公式,若n快=12对/h时,由于t节约=1 min,系统最大开行对数为24对/h,此时快慢车比例为1∶1。

3 不等速快慢车模式系统能力计算方法

3.1 快慢车开行比例为1∶1的情况

当快、慢车采用不同速度等级的列车时,由于快车过站所节约的时间不仅受快车不停站数量的影响,还与车辆性能、速度等级、线路条件、过站限速、越行点数量等因素息息相关,快、慢车在相同区间的运行速度差异变大,运营组织更复杂,国内尚无相关研究成果[7-20]。

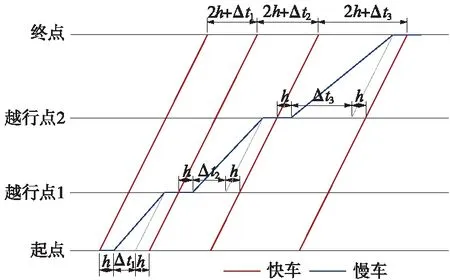

以下通过一个简单的案例进行理论推导。假设某条轨道交通线路共设置4站,站间距不均等,拟开行直达列车和站站停列车2种,且直达列车的速度等级高于站站停列车。不等速快慢车模式下,快、慢车受区间线路条件、停站方案等多种因素影响,其运行速度斜率差别大。如图1所示,快、慢车在起点~越行点1、越行点1~越行点2、越行点2~终点的3个区间分别产生不同的运行时间差:Δt1、Δt2、Δt3,且Δt1<Δt2<Δt3,该运行时间差包括快车不停站节约时间和区间运行节约时间。从图1可以看出,快、慢车不同运行时间差Δt对系统能力影响不同,Δt越小则系统能力损失越小。

图1 快慢车不同运行时间差对系统能力的影响

若开行快慢车1:1的情况,则需要以最大的运行时间差Δt3为控制因素进行运行图铺画,快车的发车间隔为2h+Δt3,如图2所示。此时,在快、慢车运行时间差Δt较小的区段,如起点~越行点1、越行点1~越行点2,可以通过延长慢车在车站的停站时间(如图3中黄线所示),或者降低慢车区间的旅行速度等方式,以达到快慢车发车相对均衡的目的。

图2 快慢车等间隔发车对系统能力的影响

考虑在以慢车为主的运行图中,增加开行高速度等级快车的情况,如果存在多种快车,则选取所有快车中最高速度等级且停站数量最少者作为图示的快车。

综上分析,在快慢车开行比例为1∶1的情况下,提出以下不等速快慢车模式的系统能力计算方法,计算公式如下

(2)

式中N——系统最大开行对数,对/h;

n快——快车开行对数,对/h;

Δtmax——越行点前后区段的快、慢车最大运行时间差,min;

h——系统最小行车间隔,min。

且n快=N/2。

3.2 快车开行对数小于慢车的情况

根据上述快慢车开行比例1∶1的计算公式,以下假定一个简单的案例,通过运行图模拟铺画验证计算公式的通用性问题。

假设:某项目快车开行4对/h,设置2个越行点,Δt=5 min,则按照公式(2)计算,每小时最大开行对数N为20对,其中快车每小时4对,慢车每小时16对。

但通过运行图模拟,如图3所示,实际对数只能做到16对(4对快车+12对慢车),并不是20对。

图3中,“5+1 min”解释如下:由于Δt的计算是考虑快、慢车在相同区段出发和到达的运行时间差,未考虑慢车在到达站的停站时间(30~45 s),因此,在计算快、慢车在2个区段以上的运行时间差时,需再叠加这一因素,“1 min”表示慢车在越行站的停站时间,为经验值。

图3 运行图模拟铺画示意

开行对数小于计算结果的原因在于由于快、慢车在越行点之间运行时间差Δt比慢车之间的最小行车间隔h大,需拉开慢车的行车间隔,导致系统能力的进一步损失;且越行点的数量对系统能力损失也有影响。

可见公式(2)仅适用于快、慢车1∶1或者Δt小于最小行车间隔h的情况。因此,需要对上述公式进一步修正。

如前述分析,不等速快慢车的系统能力损失与快车开行对数、越行点前后快慢车的运行时间差Δt、越行点数量有关。因此,假定在某线路设置3个越行点,开行1对快车时,相比站站停模式下2 min最小行车间隔,系统能力损失为:(Δt+2-2)+3×(Δt+1-2)=4Δt-3,详见图4。

图4 不等速快慢车系统能力损失示意

按照以上的思路推导成通用公式,以慢车为主的不等速快慢车运行图中,系统能力计算公式如下

(3)

式中N——系统最大开行对数,对/h;

h——系统最小行车间隔,min;

Δtmax——越行点前后区段的快、慢车最大运行时间差,min;

n快——快车开行对数,对/h;

m——越行点数量,个。

且n快

当快慢车开行比例为1∶1时,可不考虑越行点数量对系统能力损失的影响,只需按照公式(2)计算即可。

该计算公式与等速快慢车能力计算公式相比,差别主要在于,计算公式反映了越行点数量及快慢车运行时间差的影响。等速快慢车的能力计算前提是越行点可以根据需要设置,即隔1站设的情况,如前所述,Δt=1 min,按公式(3)计算,当h=2 min可以抵消越行点数量的影响;若间隔2站以上设越行,即Δt>2 min,同样会出现更多的能力损失。总体上不等速快慢车系统能力的计算公式可以兼容等速快慢车系统能力的计算公式。

4 系统能力计算步骤

针对上述不等速快慢车模式系统能力计算公式的应用,本次研究提出不等速快慢车模式系统能力计算步骤,如图5所示。

图5 不等速快慢车模式系统能力计算步骤

(1)根据车站周边片区规划、车站功能及级别和车站客流预测等规划功能要求,确定快车停靠站、越行点及其分布情况,如首先明确“越行点1”、“越行点2”等。

(2)根据车辆的性能、快车不停站数量及停站时间、区间长度和线路条件,进行列车模拟牵引计算,分别测算各个越行点前后区段(如起点站~越行点1、越行点1~越行点2…越行点x~终点站)的快车和慢车的运行时间差,其中运行时间差包括区间走行时间差和停站时间差之和,取最大的运行时间差作为Δtmax,计算所述运行时间差时,如果存在多种快车,则选取所有快车中最高速度等级且停站数量最少者作为上述“快车”。

(3)根据规划设计指标,如快车预测客流需求量和包括发车频率在内的规划服务标准,拟定每小时快车开行对数n快和越行点数量m等参数,根据公式(3)计算得出每小时最大开行对数N,即为该模式下的系统能力。

(4)若每小时最大开行对数N满足客流量需求的列车开行对数,则开行方案的系统能力满足要求;若每小时最大开行对数N不满足客流量需求的列车开行对数,则调整越行点的位置或数量,或者调整每小时快车开行对数n快,重复步骤(2)和(3),直到N满足客流需求。

5 案例分析

假定某条轨道交通线路10座车站,根据所述规划功能要求,规划快车一和快车二的停靠站和越行点如图6所示,首先根据快车一和快车二停靠站的数量判定,快车一仅停靠起终点,如快车一的速度目标值更大,那么,计算运行时间差Δtmax仅计算快车一和慢车之间的即可。

图6 不等速快慢车模式系统能力计算案例

分别对快、慢车进行列车牵引计算,计算出快车一和慢车在各越行点前后区间的运行时间差,如计算结果为Δt1=3 min,Δt2=7 min,Δt3=5 min,选取最大的运行时间差作为Δtmax,因此Δtmax=7 min。

再根据规划客流量及服务标准,如快车不低于15 min一班,因此每小时快车开行对数n快=4对,n快的数量为快车一和快车二的数量之和,每小时最大开行对数N根据公式(3)计算为10对,其中快车每小时有4对,包含快车一和快车二,慢车每小时有6对。

图7 不等速快慢车模式系统能力计算案例(优化后)

因此,一条线路的规划目标可能存在多个越行方案均可实现,要综合考虑越行点的设置工程造价及实施条件、系统能力最大化、发车间隔均衡化等指标,进行综合研究比选确定。

一般来说,不同区段的Δt差异越小,说明越行点的分布越合理;Δtmax越小,说明系统能力损失越小。

6 结语

本次研究针对不等速快慢车模式的特点,提出了通过采用列车模拟牵引计算的方式来确定快、慢车运行时间差,以获得不等速快慢车模式的系统能力损失,从而提出不等速快慢车模式的系统能力计算公式;同时提出了不等速快慢车模式的系统能力的计算步骤。

通过简易的案例分析可以看出,不等速快慢车的系统能力损失与快车开行对数、越行点前后快慢车的运行时间差Δt、越行点数量有关;不同越行区段的Δt差异越小,说明越行点的分布越合理;Δtmax越小,说明系统能力损失越小。

不等速快慢车模式系统能力计算方法的提出,进一步完善和丰富了城市轨道交通快慢车理论,可以提高市域快线规划和设计水平,为相关部门决策、建设、运营提供参考,促进我国城市轨道交通尤其市域快线的高质量发展。