盾构隧道端头垂直冻结板冻结加固温度场数值分析

胡 庄,胡 俊,刘文博,陈 璐,王志鑫

(1.海南大学 土木建筑工程学院,海南 海口 570228;2. 海南省水文地质工程地质勘察院,海南 海口 570206)

端头加固作为盾构法施工的关键步骤,关系到盾构始发与到达的安全问题,其工程风险较大[1].特别是在盾构进出洞时,首要任务是将洞门附近区域地连墙破除,割掉全部钢筋,因此破除洞门对施工要求极高,且时间紧迫.破除洞门后需在洞口附近做高密封性和高强度的加固体,若加固效果不理想,盾构隧道与洞门之间就非常容易发生涌泥涌沙和地表沉降现象,从而对附近地下环境设施造成损坏.因此,端头附近地层加固方案必须充分满足抗渗透性和强度的要求,防止出现以上不良现象.

迄今为止,在盾构隧道端头加固方向上,国内外学者对于其理论分析和技术创新的研究取得了丰硕的成果.注浆加固作为普遍且常规的方法[2-4],能够确保开挖前土体稳定,在拆除围护结构时能够有效减少施工荷载对土体的扰动.在软土较多的沿海地区,尤其端头地层富含水砂时,用常规的化学手段来加固端头附近土体难以达到好的效果,特别是在化学加固后探孔,其漏水漏砂很严重.因此,为了保证盾构机进出洞施工安全,提高端头区域附近土体的强度以及达到很好的止水效果,一般来说会在软土地区的盾构隧道端头采用水平或垂直冻结法进行土体加固[5-10].但是,无论采用以上哪种方法,都存在许多冻结管的安装问题,通常需要挨个钻孔,再一个一个下放冻结管,冻结系统安装时其管路十分繁琐,工期较长.

针对上述存在的技术问题,胡俊[11]提出了实用新型专利《盾构隧道端头垂直冻结板冻结加固结构》,首先通过埋设垂直冻结板于盾构隧道端头前的土体中,然后在冻结板内循环冷媒介质,最终在端头附近区域地层中形成垂直加固体,达到节约工期、施工质量控制方便、施工实用性强、加固效果特别是止水效果好、安全可靠等突出优点.笔者针对胡俊提出的新的端头加固方法展开研究,运用有限元软件ADINA,通过数值模拟分析该垂直冻结板冻结加固温度场的发展规律,对冻土帷幕的发展、厚度变化和封闭性等进行分析,通过改变冻结板尺寸、调整冻结板与地连墙位置距离、冻结板板厚等参数,从多个角度研究探寻最佳冻结加固方案,论证该加固结构的可行性,研究成果可供今后实际工程参考.

1 冻结加固结构简介

1.1 概述本文所用的冻结加固结构是将垂直冻结板埋放在盾构隧道端头前土体中,然后在冻结板内循环冷媒介质,最终形成冻结加固体,如图1所示.垂直冻结板是由壳体、进液口、出液口、起吊点和隔板组成,低温冷媒介质分别通过进液口流入,出液口流出,如此循环,靠近垂直冻结板区域附近的物质因此被冷媒介质传递的低温冻结起来,形成冻土帷幕,利用垂直冻结板上的起吊点对垂直冻结板进行安装与拔出工作.壳体内通过隔板设置U型回路,低温冷媒介质从进液口流入冻结板壳体中在可体内U型回路来回流,然后到达出液口留出,通过不断循环低温冷媒介质,冷媒介质经过U型回路充分与冻结板接触,形成冻土帷幕.壳体的材质为钢材或采用PVC、PPR、ABS、PE等塑料材质,当采用塑料材质时,盾构机可以直接穿过垂直冻结板,无需拔出;若采用钢材材质时,则需要先拔出垂直冻结板后盾构机才能进出洞门.推荐使用抗冻性抗压性满足要求的塑料材质,减少工序节约成本.

1.2 有益效果本工法能够有效地解决传统冻结加固结构安装冻结系统管路繁琐,工期长等问题,施工质量控制方便、施工实用性强、加固和止水效果好且安全可靠.通过基于盾构隧道端头垂直冻结板冻结加固结构温度场数值分析研究,对温度场模拟结果进行分析,总结出最佳冻结板板厚和冻结板与地连墙最优间距,最大化节约用材的基础上保证冻结效果满足工程要求.

1.3 施工工艺流程如图2所示,首先施工准备,将一个槽设置在盾构隧道端头靠近地连墙前方的土体中,槽中放置垂直冻结板,由于冻结板为一个整体,无需钻孔安装冻结管,可极大减少工作量.冻结系统和测温系统在冻结板安装好之后进行安装,然后开始冻结作业.待达到冻结设计强度后,若冻结板有钢材制成则需拆除冻结板,若为塑料材质则无需拆除,然后盾构进出洞,最后进行融沉注浆.

2 温度场三维数值模型的建立

2.1 计算基本假定数值模拟基本假设:

1) 假设实际工程中冻结板位置附近土体为各土层皆水平分布;

2) 土层假设为均质,热各向同性;

3) 土层初始温度场假设为均匀,初始温度为18 ℃(地表下10 m内土体温度为16~20 ℃);

4) 忽略盐水循环沿冻结板纵向温度差的影响,温度荷载直接加到冻结板上;

5) 忽略水分迁移、地下渗流的影响[12-15].

2.2 确定试验方案以-10 ℃的冻结厚度为评判标准确定最优试验方案,其影响因素有冻结板板厚(以下简称“板厚”),冻结板与地连墙距离(以下简称“距离”)以及冻结板边长尺寸,冻结板边长按照经验公式考虑安全储备与经济效益确定为12.7 m[16].为探究最佳板厚和距离,先假定冻结板与地连墙距离为400 mm,改变冻结板板厚,寻找最佳板厚,然后确定最佳板厚研究不同距离.

2.3 计算模型和参数选取基于冻结板尺寸边长为12.7 m来建立三维温度场数值模型,取土体几何尺寸为:纵向长度(X轴方向)×横向宽度(Y轴方向)×垂直深度(Z轴方向)=15 m×30 m×30 m;盾构机掘进方向(盾构隧道中心轴线)为X轴方向,冻结板位于土体中靠近X=0(即土体与地连墙接触面)面一侧,冻结板几何中心与所选土体几何中心重合,冻结影响区域未超过建模尺寸范围.网格划分为按长度划分:外面土体单元边长为1 m,里面冻结板单元边长为0.2 m.图3为模型的几何尺寸及网格划分示意图.

模型土体材料具体的相关参数如表1所示[17-18].

表1 土体材料参数

冻结前初始地层温度取18 ℃,计算的垂直冻结板壳体外边界为热荷载边界,盐水温度做边界荷载,表2为盐水降温计划.根据降温计划,取冻结时间步为40 d,每步时间长为24 h.

表2 盐水温度降温计划

3 温度场数值计算结果分析

3.1 冻土帷幕基本情况

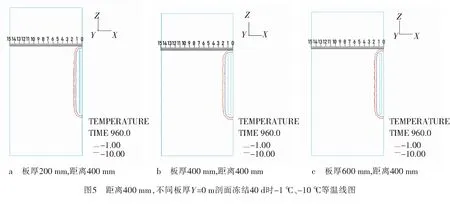

3.1.1 距离不变,改变板厚控制距离均为400 mm不变,设置冻结板板厚分别为200 mm、400 mm、600 mm,如图4和图5所示.

从图4可以看出,板厚分别为200 mm、400 mm、600 mm时,温度场云图差别甚微.在X=0 m剖面处,温度场横向明显均呈方形分布,且3张图的26.67 ℃对应区域方形边长相等.在Y=0 m剖面处的可以看到温度场纵沿冻结板板厚方向呈较窄的矩形.

由图5中-10 ℃等温线图可看出,板厚为200 mm时,有效冻结厚度为1.3 m,板厚为400 mm时,有效冻结厚度为1.5 m,板厚为600 mm时有效冻结厚度为1.7 m.而板厚每增加200 mm所耗费的成本增加较大.因此,改变板厚对于最终冻结效果的影响较小,且通过改变板厚来增加最终有效冻结厚度的方法不经济.

3.1.2 板厚不变,改变距离

从图6中可以看出,各个温度场云图之间存在着较大的差异.在X=0 m剖面处,随着距离的增加,-23.33 ℃对应区域方形边长随着距离增加明显减少,这说明冻结板与地连墙距离越远,靠近地连墙部分土体的冻结效果越差.在Y=0 m剖面处,可以较明显看到,当距离为800 mm时,靠近地连墙位置土体冻结效果开始有所减弱,而当距离增加到1 000 mm时,这种减弱较为明显.

为检测是否因为冻结板板厚太薄从而导致距离为1 000 mm时靠近地连墙位置土体冻结效果不佳,设置板厚400 mm距离1 000 mm对照组,如图8所示.

从图7中可以看出,距离为400 mm时有效冻结厚度为1.3 m;距离600 mm时有效冻结厚度为1.5 m;距离800mm时有效冻结厚度为1.7 m.

图7d可知冻结厚度为1.9 m,图8b可知冻结厚度为2.1 m.分别对比图7d、图8b和图5a、5b、5c,可以得出:距离不变,增加板厚仅仅能较小的提高最终有效冻结厚度(即没增加200 mm板厚,最终有效冻结厚度增加0.2 m),但对于靠近地连墙部分土体的影响微乎其微.因此,靠近地连墙部分土体的冻结效果取决于冻结板与地连墙距离大小,与冻结板板厚无关.

当板厚为200 mm距离800 mm时有效冻结厚度为1.7 m,此时为最佳冻结效果,既保证了经济效益,同时又满足工程需要.

因此,在此盐水冻结计划下冻结板与地连墙的最佳距离是800 mm,最经济的板厚为200 mm,欲再提高冻结厚度,则需在距离800mm情况下增加冻结版板厚.

3.2 温度场规律分析

3.2.1 路径设置图观测路径的设置:路径1是穿过冻结板几何中心且以土体与地连墙接触面为起点原理地连墙方向设置的观测路径,每0.8 m设置一个观测点,自右向左为1、2、3、4、5号共5个观测点,路径2~4自左向右依次距冻结板2.4 m,1.6 m和0.8 m,路径5位于冻结板右端0.8 m(即土体与地连墙接触面上)处,每隔0.8 m设置一个观测点,各个路径上均匀取5个观测点.

3.2.2 路径2~5如图10为路径2~5上各分析点对温度变化曲线.

从图10a、10b、10c和10d可知,路径2~5上各个观测点的温度随时间变化规律趋近一致,其原因是所选的路径2~5相互平行,且与冻结板横截面平行(即每条路径上各点到冻结板垂直距离分别相等),冻结板传递的温度在同一距离下大体相同,在云图和等温线图可以直观表现出.

路径2、3、4分别距离冻结板2.4 m、1.6 m、0.8 m,从最终冻结效果以及温度随时间变化历程可以看出距离冻结板越远冻结效果有显著降低,由最终有效冻结温度-10 ℃可以分析得到:距冻结板0.8 m左右为有效冻结距离.

3.2.3 路径1图11为路径1各分析点温度变化曲线,路径4、路径5分别位于冻结板左右两边,与冻结板距离均为0.8 m,从温度变化曲线图可以看到路径5温度下降更快且在冻结300 h左右便到达0 ℃,到达有效冻结温度-10 ℃时间为400 h,路径4到达0 ℃时间为500 h左右,在盐水冻结结束时才达到-10 ℃.分析可知:与冻结板距离相同但结果却差别很大的主要原因在于,路径5为土体与地连墙接触面上路径,在温度场模拟时设置土体表面为绝热,故低温会在路径5所在表面迅速积累不会扩散;路径4附近土体并不绝热.所以造成了以上差别.

从图11可以看出,1号点温度下降最快,5号点已经几乎不受到冻结板传递温度的影响,因为5号点距离最远,而1号点最近.1、2号点最终温度能达到有效冻结温度温度.路径1整体能够直观反映出距离变化对于冻结效果的影响,有效冻结距离为1、2号点所在的距离范围内(即距离冻结板0.8 m左右范围内).

3.2.4 降温规律从图12可知,在冻结开始到冻结5 d时不同距离观测点温度变化很小,对比5个不同点发现:冻结5~10 d温度开始下降,尤其是有冻结距离效范围内点的温度下降更快,当冻结时间达到10~20 d时温度下降趋势最明显,后面趋于缓和直到最终冻结完成.虽然受冻结距离影响,距离较远的点温度变化不大,但可以明显看出各个点温度下降趋势基本一致.(值得注意:距离为0时即在冻结板上,冻结板温度与盐水降温计划温度相同,故在图12上表现出不连续的现象.)

4 小 结

运用ADINA有限元软件对盾构隧道端头垂直冻结板进行数值模拟,分析不同冻结板厚度以及不同冻结距离对最终冻结效果的影响,得到如下结论:

1) 冻结板板厚对于最终冻结效果影响较小,增加板厚虽然能在一定程度上增加最终有效冻结厚度,但所耗费成本增加较大.在实际工程中不建议通过增加板厚来提升冻结效果,板厚最佳建议选择200 mm.

2) 增加冻结板与地连墙距离能够显著增加最终有效冻结厚度,且距离越大,最终有效冻结厚度越厚.但距离过大时,靠近地连墙部分土体的冻结效果很差,不能满足工程需要,最佳距离为800 mm.

3) 距离冻结板越远冻结效果有显著降低,由最终有效冻结温度-10 ℃可以分析得到:距冻结板0.8 m左右为有效冻结距离.与结论2)分析一致.

4) 路径4、路径5分别位于冻结板左右两边,与冻结板距离均为0.8 m,但2条路径最终冻结效果和降温历程均有较大区别.分析可知其主要原因在于,路径5为土体与地连墙接触面上路径,在温度场模拟时设置土体表面为绝热,故低温会在路径5所在表面迅速积累不会扩散;路径4附近土体并不绝热,所以造成差别.