天台县山头郑村聚落空间形态探析

庞程怡,蔡佩东,金 妮,龙 江

(浙江农林大学风景园林与建筑学院,浙江 杭州311300)

1 村落概况

1.1 地理环境

1.1.1 村落区位

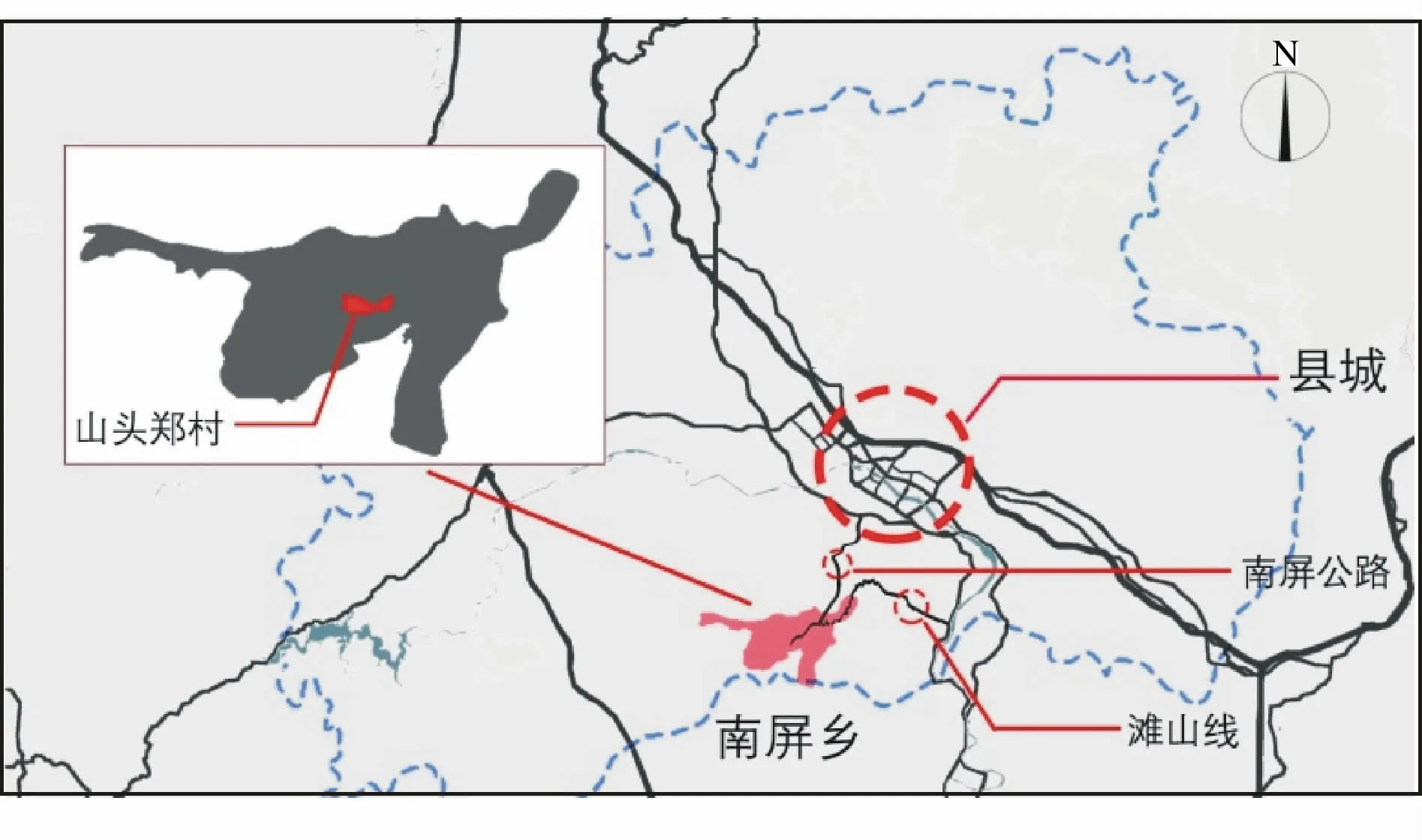

山头郑村位于浙江省台州市天台县南屏乡,距离天台县城约7 km,南屏公路的通车极大地缩短了村落通往县城的距离与时间。在南屏公路通车以前,山头郑村主要依靠较为绕路的滩山线转104国道与天台县城相连接(图1)。

图1 村落区位

1.1.2 风水格局

该区域地势整体为南部和北部较高,村庄位于中部地势较低处,并且依殿后山而建。

山头郑村的选址很有讲究,符合传统的风水格局。“百里九龙山绵延至此,殿后山抱于东,横山抱于西,前山一字如案,笔架山为朝,瑞溪环绕有情,有‘三岗四屏风世代出贵人’之说,道出了山头郑村的人杰地灵。”

1.2 兴建历程

1.2.1 人文历史

村落始于宋代,兴盛于清末近代,经历文化大革命,有1 000多年历史,曾长期为天台县南屏乡中心,旧时是天台“十大市”之一。因为山头镇是当时南山区乡公所所在地,瑞屏街两旁店铺林立,人流汇聚于此,商品贸易发达,也因此被称为“小上海”。

据《郑氏宗谱》记载,宋末元初东阳郑姓孟五公背着一尊猎弹将军游猎四方,行至南山山头郑村时,在瑞溪旁定居,于是就有了现在的山头郑村和南山郑氏。

山头郑村的先辈既耕田务农,又重视读书学习。正是由于对教育的重视,山头郑村虽处于大山之中却人才辈出。早在明代就建立了通德书院,同时该村也是全县最早允许女子上学的村庄。[1]

民国年间闻名于乡间的有抗日战将郑思翰,开明乡绅郑仁山等。新中国成立后有厦门大学常务副校长郑学檬,陕西省咸阳市政协副主席郑建新等。此外,该村有村民家家习书法的传统,相传元代大书法家赵孟頫曾隐居南山兴教寺,与郑氏先祖是挚友,郑家后辈拜赵为师。

1.2.2 现状概况

村内现存有两幢过街楼、“通德里”茶楼、通德小学、和瑞当铺、节孝牌坊遗址、罗将军庙,以及文革时期遗留平房。村中现存有十多个明清四合院、几十幢百年洋房和一条千米老街,因此有“民国年间洋房博物馆”之称。

2 村落形态

2.1 山水总体格局

村庄依山傍水,背靠殿后山,整体山势南北高中间低,村落位于山间谷地之中,在周围山势和河流东西走向的共同影响下形成了短柄烟斗形,旧时的区政府在中心处,与郑氏宗祠毗邻。村落以宗祠为中心,依顺山形地貌而生长,建筑群顺应地形走向,井然有序,排列密实,虽是南北朝向,但鲜少有正南方向,绝少开山辟地。老房子占西边大范围面积,新房子主要位于村口至村中央的老街周围,以及村落南部扩建的边缘地区。这是在历史、社会、文化因素共同作用下形成了这种建筑群落的生长模式,随着时间的推移与村落整体形态的发展演变都体现了明显的地方特色。

2.2 山林水系

山头郑村周围的梯田起始于海拔180 m的平地一直到海拔250 m的山丘。

村落周边梯田规模大、层次多、四季可看。其规模大体现在这里的是梯田面积近万亩;层次多,体现在这里的是梯田有100多层;四季可看,体现在这里的是梯田会根据四季变换改变颜色。

瑞溪绕村庄形成“弓”字形河道,有一支流汇聚在莲花牌坊附近,村庄整体分布在河流北侧。

2.3 街巷空间形态

该村主干道为4 m宽的乡道(滩山线),围绕村庄成180°“弓”字形,房屋基本位于主干道北侧,中间隔着“弓”字形河道,主干道通过石拱桥群与村庄相连。

2.3.1 街巷网络

村落内部街巷分布纵横,交错有序,主要的街巷有当店巷、瑞屏街、通德路、区府路、后堂路……错综复杂,街巷相互交织,相互连通,密密麻麻如网状。这些巷道最宽处不过2 m,最窄处仅能容一人勉强通过。街巷多用青石块铺设,雨天呈现出青绿色的朦胧感,石块与石块的夹缝间有细密的青苔延伸。部分主要街巷铺设的石砖上有花纹雕刻,内容多样,多寓意为“出行平安”等含义。

瑞屏街又名千米老街,位于村落整体偏南位置,东西走向贯穿整个村落,大致呈现一凹一凸状。老街分成几个地段,从西到东分别被称为桥头、樟树下塘、大门前、三角、大路上。

2.3.2 街巷空间

1)村口 村口位于村落东部,也为公交车转换及小卖部、卫生所和村委会的所在处。水口处有沿山蜿蜒的瑞溪水脉,在其上有镇龙桥镇之,并以古树作为屏障。

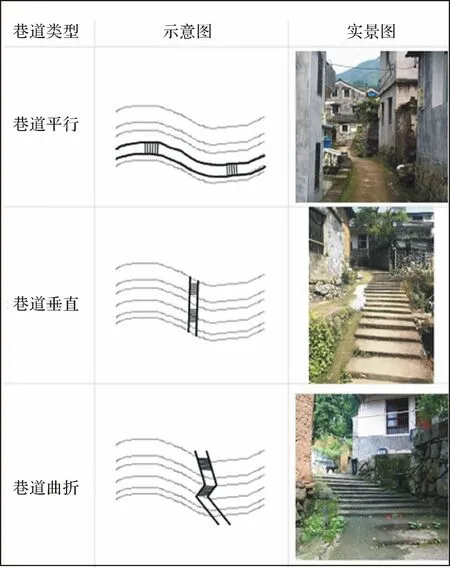

2)竖向分析 村子依山而建,村庄街巷均适应山势,巷道有着明显的高差起伏,有些道路坡度过陡,采用台阶的方式进行交通联系。巷道的类型分为三种:巷道平行于巷道(横向);巷道垂直于巷道;巷道曲折。主街多为横向,沿等高线布置,次街大多与等高线垂直或曲折而上(图2)。平行的巷道沿山体等高线依次升高,人们可以方便地穿行而过;垂直的巷道有时砌筑台阶,方便人们爬上较陡的坡道,以及为高处和低处居民提供沟通的可能;曲折的巷道是由房屋的不规则排布或地形的突变演变而来。总体而言,街巷的形态分布与当地的地形和人们的生活习惯有关。

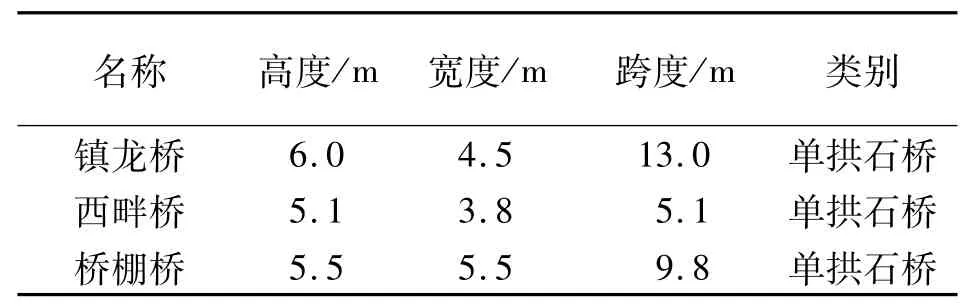

3)石拱桥群 南屏乡山头郑村拥有大量的石拱桥,村外围的瑞溪将全村180°地环抱于此,前后有三座单拱石桥,分别为镇龙桥、西畔桥、桥棚桥,依次横贯瑞溪,以保证村落对外交通顺畅(表1)。坐落村头的镇龙桥是座典型的单拱石桥,瑞溪横穿,桥上曾建有七间瓦楼,称“听泉楼”,但现在已消失。石拱桥作为重要的交通要道,保存完好,一直沿用至今,目前尚未作为旅游资源加以开发利用。

4)古树概况 山头郑的村头有一“千年古樟”,此树为古唐樟,又名古香樟,属于樟科常绿乔木,该树胸径粗2 420 mm,树高28 m,树繁叶密,粗大的主干,又有十个分支丛生在一起,所以又名“十枝樟”,距今已经有1 300多年历史,是乡村集市人群最多的地方。它面朝现龙庙,依瑞溪岸,纵半悬空,生长奇特。该单体已经被列为县级古树名木重点保护对象,对该树进行编号,建立了政府保护标牌。目前丛树形态保持良好,未受人为破坏[2]。

图2 巷道类型

表1 石拱桥信息

2.4 建筑形态演变

2.4.1 整体概况

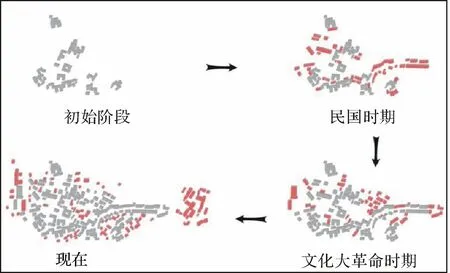

山头郑村的各个年代的建筑群相互渗透,但大体上还是有明显的时间变化。首先是以半山腰的宗祠为中心,周围有许多明清四合院建筑;到民国时期,随着人才的回乡,技术发展,人口增多,靠近河岸北部沿线的建筑物增多;新中国时期,增加了大礼堂、供销社等建筑设施;到了现在,新生的建筑沿着瑞屏街东部和西端延伸,最终形成如今的山头郑村(图3)。

图3 村落形态演变

2.4.2 建筑概况

村中现存建筑约有300多座,占地约9.4万m2,其中大型建筑约有10座,其余部分大多数为小型建筑。村庄大部分为2层建筑,只有少部分为1层建筑,个别是3层建筑。村内现存有两幢过街楼、“通德里”茶楼、通德小学、和瑞当铺、节孝牌坊遗址、罗将军庙以及文革时期遗留的平房。村中现存有十多个明清四合院、几十幢百年洋房和千米老街,因此被称为民国年间洋房博物馆。

其中,中西结合的四合院建筑大都坐北朝南,始建于民国年间。其中,第一透、第二透严重被毁,仅存残垣断壁,第三透保存完好。四合院前厅有五开间,两旁有六厢房,中围91.2 m2院落,铺有花纹鹅卵石图案,整体建筑采用江南民居一般格式,均为双层木结构,梁架上有鸟状和狮子状图案。

宗祠是一个聚落最有代表性的景观。在过去,祠堂是一个谱写和展示文化记忆的场所,因为它见证了过去这块区域所发生的宗族政事、历史事件。而郑氏宗祠是整个村落的祠堂。村落以此为中心,向四周延展开来。现有宗祠经历了“旧宗祠”—学校—“现有宗祠”的变迁。据了解,现有的郑氏宗祠是按照旧祠堂的样式还原建造而成。一般私人建筑的正立面朝向不能与祠堂的朝向冲突,也不能侵犯祠堂门前的空间,而应“簇拥”在两旁。这也是影响该村村落形态的重要因素之一。

3 结 语

山头郑村经过时代的洗礼,已经发生重大的演变,它的历史可以追溯到宋代,其文化脉络发展于元代。随着村落的发展,其空间形态也处于动态演变之中,山头郑村的村落空间格局以宗祠为发源地,以道路为发展骨架,以节点空间作为点缀,其建筑形态发展模式主要有三种:沿河成“弓”字形延伸;抱山成团,依山而建,自然生成;不同时期的建筑交替生长。山头郑村空间发展的动态过程,体现了当地人思想观念与经济结构的变化。

无论是明清四合院、民国洋房,还是20世纪五十年代的公社都是宝贵的历史烙印,都具有研究和保护意义。在古村落保护中,珍惜其所蕴含的历史经验可以使当地的文化脉络得以延续。