基于核心能力的高职软件技术专业课程体系构建

查英华

(南京工业职业技术大学 计算机与软件学院, 江苏 南京 210023)

0 引言

随着我国经济结构调整,科技革命和信息技术带动的产业升级,各行业不仅需要大量高素质的劳动力,对劳动力的技术技能要求也越来越高,高等职业教育的地位和作用越发显现,高职教育进入质量提升的发展新阶段。为了贯彻“中国教育现代化2035”战略,相继发布了《国家职业教育改革实施方案》(简称“职教20条”)和《中国特色高水平高等职业学校和专业建设计划》(简称“双高计划”)等一系列重磅政策,这不仅体现了国家对职业教育的重视程度,也大大加快了高水平高职院校建设和人才培养模式改革,进一步提升办学水平和国际竞争力。

我国高职教育在快速发展的过程中,人才培养目标经过了“技术型”“实用型”“应用型”“高技能型”和“技术技能型”的发展历程,将“技术”与“技能”相结合是高职教育人才培养目标创新的最大亮点[1]。新一轮的产业转型升级不仅需要掌握专业理论知识,更需要具备丰富的职业技能,以及解决实际生产难题、可持续发展和知识迁移能力,这就要求高职人才培养的定位要准确把握产业需求,注重培养以核心能力为基石的综合职业能力。

我国高职教育培养了众多生产一线的高素质技能人才,为国家经济发展做出了突出贡献,但对行业快速发展背景下的技术技能型人才培养必备的核心能力的探索略显不足,不足以应对复杂的产业结构调整带来的挑战。高职教育亟需改革现有的人才培养模式,跟上产业与经济发展的变化对技术技能型人才的需求。

本研究以软件技术专业为例,分析高职学生的核心能力的概念,确立核心能力的构成,基于核心能力特征确立人才培养目标的定位,重构课程体系,为后续的教学改革实践探索提供参考。

1 高职学生的核心能力的内涵

1.1 核心能力的界定

核心能力(Core Competency)来源于企业管理的能力理论模型,由普拉哈拉德(C. K. Prahalad)和哈默尔(Gary Hamel)在1990年“公司核心能力”一文中提出,它被定义为“使公司在市场上脱颖而出的多种资源和技能的统一组合”。对企业而言,核心能力是企业在长期经营过程中逐步积累起来的一系列互补的知识、技能的结合,它具有使企业具备超越竞争对手并获取较大利润的能力。

目前对核心能力没有统一标准的概念界定,不同的学科衍生出不同的内涵。在教育领域,它是学校人才培养和企业岗位要求之间的桥梁,尽管各国对它的描述不尽相同,但它首先是个体在职业生涯能适用各种岗位的通用能力,其次也可以是受教育者通过专业学习获得的专业技能。

借鉴国外核心能力的研究成果,《职业技能振兴战略》界定了我国职业教育职业核心的概念:职业能力是个体职业生涯的通用能力和基础能力,不会因职业的变迁而改变的可持续开发的资源能力,具有较强的适应性和拓展迁移性,具体包括交流表达、数字运算、创新革新、自我提高、与人合作、解决问题、信息处理和外语应用8项能力[2]。基于国内外核心能力的研究成果,结合我国国情及高职教育的发展,高职学生的核心能力是面向广泛职业和就业领域所具备的文化、道德、知识、思维意识与实践能力的总和,是高职学生职业迁移和晋升所必需的基础能力[3]。

1.2 软件技术专业的核心能力

随着科技的快速发展以及“双高计划”的实施,高职人才培养在不断提升社会服务能力的同时,也逐步从专业知识的传授转向学生职业素质、核心能力的培养。因此,依据信息产业的发展需求,对软件技术专业的核心能力进行广泛的调研和分析,拓展和延伸核心能力的内涵,构建软件技术专业的职业核心能力培养体系。本专业的核心能力以《悉尼协议》毕业生核心能力标准为标尺,以信息产业发展需要的能力为补充,从基础能力、专业能力、方法能力和社会能力4个维度进行分析,并细化为14个核心能力指标点支撑培养目标的达成,如表1所示。

表1 核心能力指标及内涵

表1中的基础能力是高职学生必须具备的、最基本的数理、外语和计算机操作能力,专业知识及技能的学习都建立在此基础之上,所以其能力指标包含基本的数学、外语和计算机操作3个能力指标。专业能力是在掌握专业知识和技能基础上,按照行业的工作方法独立完成任务、解决问题的能力,包含专业知识和专业技能,具有职业特殊性[4]。方法能力是个人在职业活动中工作和学习需要的能力,高职学生的方法能力是指学生在学习过程中主动获取新知、独立解决问题等能力,体现了职业发展的潜力,包含创新创业、问题解决、信息处理和自主学习等多维能力。社会能力是指个体的社会认知、人际交往、沟通合作的能力,是社会生活中必备的基础能力,包括语言表达、沟通合作、履行职责和应变能力。4个维度的核心能力相互融合,彼此促进,方法能力和社会能力具有职业普遍性,能在不同职业之间广泛迁移, 因此也称为职业关键能力[5]。

2 软件技术专业人才培养的现状分析

“互联网+”的快速发展使得信息技术已渗透到各个行业,软件产业已成为信息时代的支柱产业之一,这对软件类专业人才产生了巨大需求。与此同时,软件新技术大量涌现,软件企业对高职人才的需求也由单一的技能型人才转向具备一定理论基础的技术技能型人才,企业越来越注重员工的核心能力,而本专业培养的人才与企业发展的新需求有较大差距,企业还需花3-6个月时间进行新员工岗前培训。究其原因,主要存在课程体系设计不合理等的问题。

(1) 人才培养目标与软件企业的需求脱节。软件类专业人才的软件开发、创新创业等可持续发展能力普遍较弱,无法较好地胜任信息产业的软件开发岗位,最根本的原因是人才培养目标不能对接企业的岗位需求, 不能准确定位,使得现有的课程体系无法支撑岗位核心能力的培养。

(2) 课程体系跟不上主流技术的变化。软件行业技术发展迅速,每年都会出现大量新技术,有些市场热点仅能保持3年左右的时间,给课程设置带来很大的不确定性。不仅如此,高职的人才培养深受高等教育的“知识本位”的教育观念影响,课程体系强调学科知识的系统性和完整性,大多按照“公共基础课→专业基础课或专业课→实践课(综合实训)”的模式设置,缺少面向岗位的能力培养的融合性课程,缺乏职业特色。学科制的课程体系不仅跟不上技术的发展,也不利于学生的核心能力的培养,无法实现零距离就业。

(3) 教学模式不利于核心能力培养。软件类课程具备“更新快、复杂度高、实践性强”等特点,但目前的教学却依旧延续常规的学科教学模式, 过度注重学生理论知识体系的完整性,而忽视实际开发技能的训练。不仅如此, 教学内容的更新也跟不上软件技术的快速迭代, 实践性教学与软件项目的实质开发流程不相符,指导教师也缺乏周期性的企业顶岗培训,这些问题都不利于学生能力的培养。

(4) 缺乏有效的核心能力培养的评价方法。课程评价是课程体系的重要组成部分,也是课程改革的依据。传统的课程评价主要是教师通过一些简单的考核手段对学生的知识及技能进行评价,这是可以通过量化方法实现的。而对于方法能力、社会能力等隐性能力则无法量化评价,需要从评价内容、评价标准和评价主题来完善能力培养的评价体系,让评价有据可依。

3 基于核心能力的课程体系构建

3.1 课程体系的构建理念

针对上述问题,按照国际等效的标准,遵循《悉尼协议》的“以学生为中心,以成果为导向,持续改进”教育理念,重构人才培养方案及课程体系。

“以学生为中心”是以学生如何更好地适应社会需求进行课程体系的设计和教学实施,解决“学生在校时间的有限性和知识的无限性的矛盾”以及“教育的基础性与探索与创造的未来性的矛盾”,聚焦社会需求与学生发展[6]。

“以成果为导向”是改变传统的面向学科的教育,聚焦学生应具备什么样的解决问题的能力。根据《悉尼协议》的目标,三年制专科学生的毕业要求是解决广义工程问题,所以,软件类专业的高职毕业生不仅要具备解决工程问题的理论知识体系,还应具备信息处理、自主学习的方法论,以及沟通表达、公民意识、工程伦理等社会能力,这就需要按照毕业要求达成重构课程体系和教学实施,使课程体系的设计更科学,教学实施更有利于成果的输出。

“持续改进”是建立完善的质量监控体系,传统的质量监控体系主要监测教师的教学而非学生的能力,需要按照“全面质量管理理论(PDCA)”以学生的产出导向重新构建,从而促进学生有效达成课程目标。同时,建立毕业生、软件产业的跟踪反馈机制,用以评估培养目标的合理性,快速跟进软件产业的技术迭代和企业人力资源需求的变化,建立科学合理、可监测的人才培养目标,实现整个人才培养体系持续改进的闭环。

3.2 专业课程与核心能力培养的关系

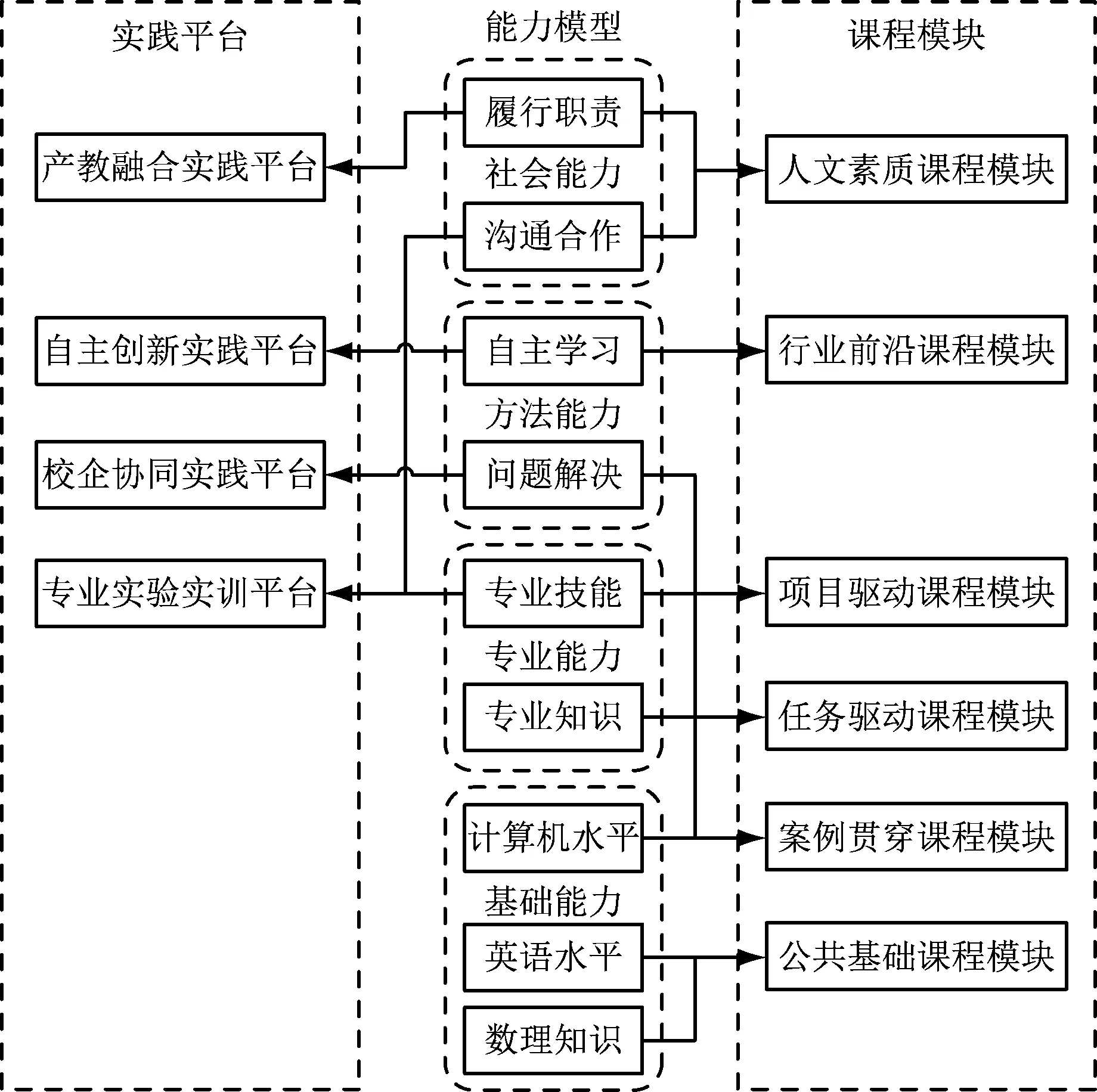

根据软件技术专业课程体系的构建理念,探索专业课程与核心能力培养的关系,并以此为基础,构建基于能力培养的专业课程体系。对核心能力的培养可以通过模块课程和实践平台共同实现,如图1所示。

图1 核心能力的培养路径

它们对能力的培养各有侧重,实践平台对问题解决、创新创业等方法能力,以及责任感、沟通合作和工程伦理等社会能力有显著的作用。模块课程则侧重基础能力和专业能力的培养。从能力培养的角度看,问题解决、自主学习等能力要以专业理论为基础,结合自主创新实践平台进一步强化;语言表达、社会认知等社会能力也要融合专业知识和实践教学环节的合理设计。

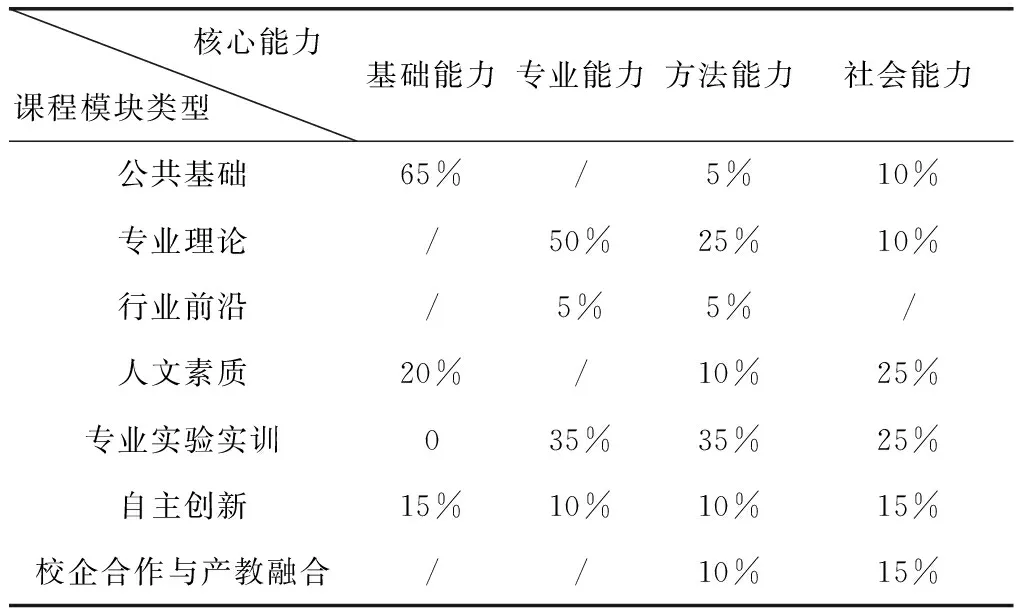

在构建核心能力培养路径的基础上,通过专家访谈、企业走访和毕业生访谈等方式,征集学生、毕业生和企业业主对能力评价的调查数据,获取核心能力-课程体系矩阵关系,如表2所示。

表2 课程模块与核心能力培养的关系矩阵

由此映射出模块课程或实践平台与核心能力之间的内在联系。从表2可以看出,方法能力和社会能力基本来自所有课程模块和实践环节的贡献,需要积极探索教学模式,提高能力培养的转化率。实践环节对于专业能力、方法能力的培养占比都在30%以上,也反映出其重要性。从课程设置的角度看,课程模块与实践平台的课时比例安排大致在1.35∶1,这也反映了高职教育中实践能力培养的重要性。

3.3 课程体系构建

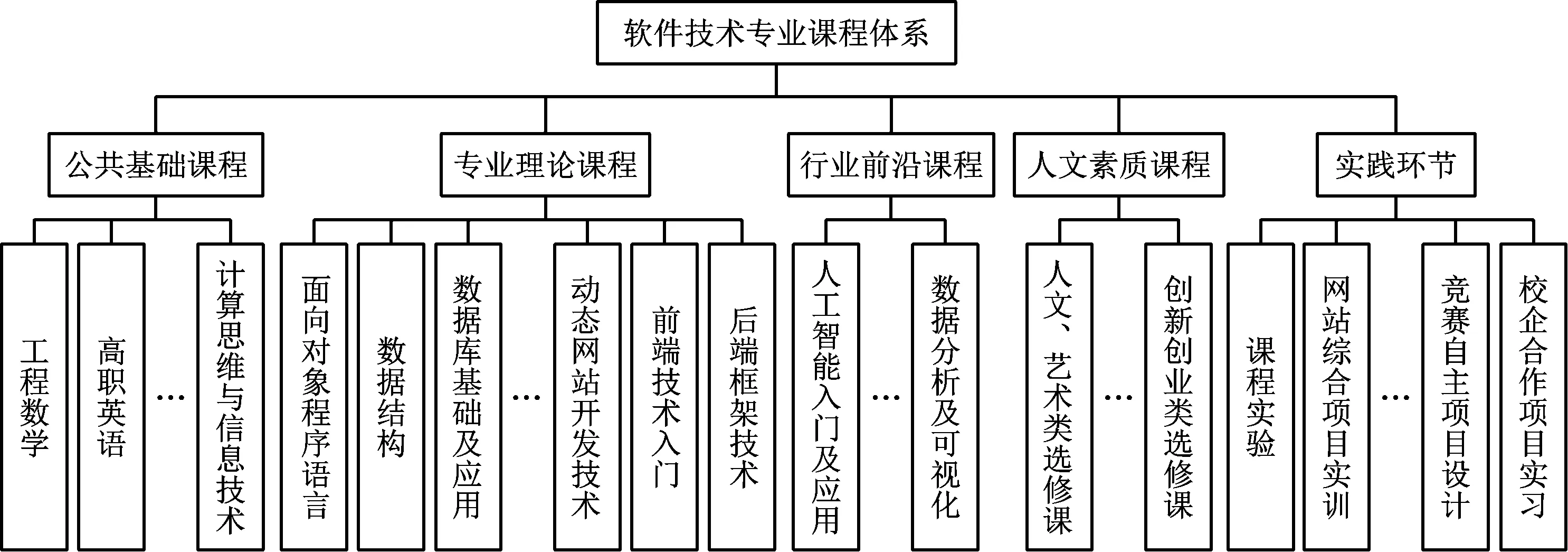

明确专业课程与核心能力之间的关系后,构建了由公共基础类、专业理论类、行业前沿类和人文素质类的模块课程群,以及专业实验实训、自主创新、校企合作和产教融合等多个实践平台组建的课程体系,针对软件技术专业构建的专业课程体系,如图2所示。

图2 软件技术专业课程体系

公共基础课程模块包含工程数据、高职应用、计算思维与信息技术、法律基础和军事理论等课程;专业理论课程模块是专业教育的重心,包含专业的理论基础和主流的软件开发技术,是专业能力培养的基础。人文素质课程主要培养学生作为“社会人”应具备的人文艺术、社会责任、工程伦理等基本能力,包含人文类、艺术类、心理健康教育、创新创业类等选修科目,学生自主选课感兴趣的课程修满学分要求即可。行业前沿课程及时跟进软件产业的最新技术,侧重于新技术教育,尽管所占课时比重不高,但能提升专业能力并拓展视野。实践环节不仅仅提供专业课程的实验实训环节,还提供校企合作项目、自主竞赛项目、师生项目孵化等实践平台,多维培养学生的专业技能、信息处理、自主学习和团队协作等能力。

新的课程体系将能力培养放到核心位置,但还必须采用新的教学模式开展教学,才能有效提高学生的核心能力,达到较好的教学效果。在教学实施过程中,首先教师要有“以学生为中心、以成果为导向”的教育理念,依托在线教学平台,迭代整合最新的教学资源,开展线上线下相结合的教学模式,真正调动学生的学习欲望和潜力,让学生基于问题、基于项目去学习,真正成为学习的主人。

综上所述,高职学生核心能力的培养需要通过设置合理的人才培养目标、完善的课程体系和有效的教学实施共同实现,并不是一朝一夕的事情,它是贯穿在整个学习生涯全过程的系统工程。与此同时,核心能力的培养和提升需要学生、教师、学校和社会等多方的共同努力。

4 总结

本文依据国际等效标准《悉尼协议》的毕业要求,深入研究了高职学生的核心能力,主要由基础能力、专业能力、方法能力和社会能力组成,并以软件技术专业为例,探讨了核心能力与课程体系的关系,在此基础上构建基于能力培养的专业课程体系。该课程体系实现了人才培养与行业需求的接轨,能动态跟踪软件行业的技术发展,对提升人才培养质量、促进专业持续发展有借鉴意义,但还需要在人才培养实践过程中持续改进,进一步修订和完善。