中医计量诊断的特点与方法研究

周小青 李金霞 郑彩杏 赖丽娜 童天昊 张运辉 刁承林 杨梦琳

〔摘要〕 中医诊察疾病应用望、闻、问、切四诊合参作为诊察手段,重视人体的自我感觉,全面、细致地挖掘临床资料,注重人与时间、空间的多维关系以及人体自身的调节能力,即全时程、多维时空、因人制宜,反映了患者的真实状态,是区别于现代检测手段的不同维度的精准。基于以上特点,开展中医计量诊断,需要建立在对中医基础知识的要素解析、临床资料的多维诊察基础上,规范基于主诉的中医临床诊疗基本路径,再进一步进行量化,对单一症状进行主次、诱因、程度、频率、持续时间、范围、缓解方式等定量,同时边问边辨,对症对、症队进行关联分析,根据症状的主次、贡献度进行加权与赋值,使辨证过程更为规范、标准、客观,中医诊断更为精准,为中医诊疗路径规范化、诊疗自动化提供有益借鉴。

〔关键词〕 中医计量诊断;诊疗路径;诊疗自动化;精准诊断

〔中图分类号〕R241 〔文献标志码〕A 〔文章编号〕doi:10.3969/j.issn.1674-070X.2021.01.001

〔Abstract〕 Traditional Chinese medicine (TCM) diagnosis applies inspection, auscultation, inquiry and pulse-taking as means of diagnosis. TCM attaches importance to the feeling of the human body, collects clinical data comprehensively and meticulously, it pays attention to the multi-dimensional relationship with the time, space, and body's adjusting ability, namely, full-time, multi-space and individual treatment, this mode of diagnosis reflects the true state of patients, which is the precise standard of different dimensions different from modern detection means. Based on the above characteristics, we believe that the TCM metrological diagnosis should be based on the disassemble of the elements of basic knowledge of TCM and multi-dimensional analysis of clinical data. The basic path of TCM clinical diagnosis and treatment, which based on the chief complaint should be standardized and further quantified. The primary and secondary symptoms, causes, degree, frequency, duration, range and remission mode of a single symptom should be quantified. A correlation analysis between the symptom pair and the symptom team should be make after simultaneously inquiring and syndrome differentiating. Each symptom should be weighted and assigned according to the priority and contribution of the diagnosis, which means to make the syndrome differentiation process more standardized and objective, and make the diagnosis of TCM more accurate. This article will provide beneficial reference for the standardization of TCM diagnosis path and the realization of automation of diagnosis and treatment.

〔Keywords〕 traditional Chinese medicine metrological diagnosis; diagnosis and treatment path; automatic diagnosis and treatment; accurate diagnosis

中醫计量诊断的目的在于把疾病诊断的过程,在精确的数量化基础上,运用人工智能实现诊疗自动化,这也是精准医学对患者实施量身定制的保健医疗和临床决策的要求。受古代科技水平的限制,古人仅能通过人体感观上的望、闻、问、切收集临床资料,因而中医先辈对四诊的诊查相较于当代部分医生更为细致,对临床资料的分类更为细微,同时注重人与时间、空间的多维关系以及人体自身的调节能力,即全时程、多时空、因人制宜,这也是注重实验室检查的现代医学所欠缺的,或者说应当重视的。基于以上特点,本研究团队认为中医计量诊断应从要素解析、多维诊察、关联分析三方面入手,注重临床资料的多要素、多角度深入挖掘,边问边辨、多病征的综合关联分析,规范基于主诉的中医临床诊疗路径,再进一步进行数量化,以期实现精准诊断、精准治疗和诊疗自动化[1]。

2 中医计量诊断的方法

纵观中医古籍、诊断专著,结合当代中医诊断学教材及论文,医家、学者不断开展计量诊断探索,如《金匮要略》中应用比拟法对腰酸进行定量“腰重如带五千钱”[3];申春悌等[4]遵照临床科研设计、衡量、评价和循证医学设计原理,建立了基于计量诊断的中西医结合临床诊断、评价体系;朱文锋教授[5]基于证素辨证提出计量诊病辨证法,并开发“WF文锋-Ⅲ中医(辅助)诊疗系统”等。既往计量诊断的研究中仍然存在因概念、范围不同而难以统一、重复的问题;数据属性多义、辨证分析不确定的问题;计算分析要求数据细致完整与临床诊疗要求路径便捷互为矛盾的问题。为此,研究团队提出基于主诉的中医臨床诊疗基本路径(见图1),该路径思路清晰、主线明确、贴近临床,为中医诊疗路径规范化、诊疗自动化提供了有益借鉴。基于该路径的计量诊断从以下三方面开展。

2.1 要素解析

要素解析是计量诊断的第一步,即将中医基础理论中的模糊部分或者是在当今科学技术条件下能精细化分析的部分,使之进一步被剖析。要素解析能提高对疾病的认识和诊疗水平,减少诊疗过程中的灰色地带,从而优化临床用药效果,提升中医认识、疗效的清晰度、可比性、可信度、科学性,更好地为数字中医药服务[6]。要素解析涉及多种途径,如寻找中药的有效成分,需考虑到中医疗效是中药作用于人体后的结果,这里涉及几个变量:中药材的化学成分、人体消化吸收后的产物、药物间相互作用的产物、人体不同体质对疾病的耐受、人体对药物的反映以及疾病多种变化。因此,从解决人体疾病的多途径看,有直接的有效成分,也有通过排列组合以达到“直接有效成分”同等效力的间接成分,因此,在疗效的基础上找有效成分是一种方法,从有效机制去思考、去研究则是另一种思路。

又如中医学的病因研究,如风寒湿三气夹合而致痹证,临床合称为风寒湿痹证,并没有深入具体地分析病因的主次顺序,将其诊断为风湿寒痹证、寒风湿痹证、寒湿风痹证、湿风寒痹证、湿寒风痹证等。在进行要素分析时,可将风寒湿痹的3个病因变量作一实验研究。在受试对象相同的情况下,分别控制风速、温度、湿度、持续时间4大因素,进行不同程度的排列组合,观察其对同一机体产生的不同影响。如在同一温度、湿度、持续时间的情况下,以不同风速对同一机体作用,可测量其皮肤紧张度、肌肉松紧度、关节活动度、血流速度及风湿全套分析等数据,结合其生物反应,探索致病条件的具体特点及其排列组合后条件的“序列”。假设结论:其余条件均相同的情况下,风速在15 m/s时,机体皮肤紧张系数从100下降为50,可知此时风速对机体腠理开合有明显作用。在确定单一因素生效之后,增加变量,如风速15 m/s时,风速对机体生效,此时在其余条件不变的情况下,将各组温度逐一增加或下降1 ℃,再进行观察,多变量的操作亦如此进行。基于实验探索得出致病条件的特点,再与传统中医理论基础整合,对之进行补充完善,既能印证中医的基础理论,又能对诊疗的精细化程度提供实验室依据。

2.2 多维诊察

计量诊断的开展有赖于将望闻问切四种诊法互相参照支持,对临床症状、体征、病史信息进行纵横方向深入、细致地挖掘,最后对其进行一定的量化,以评价病症的严重程度[7]。

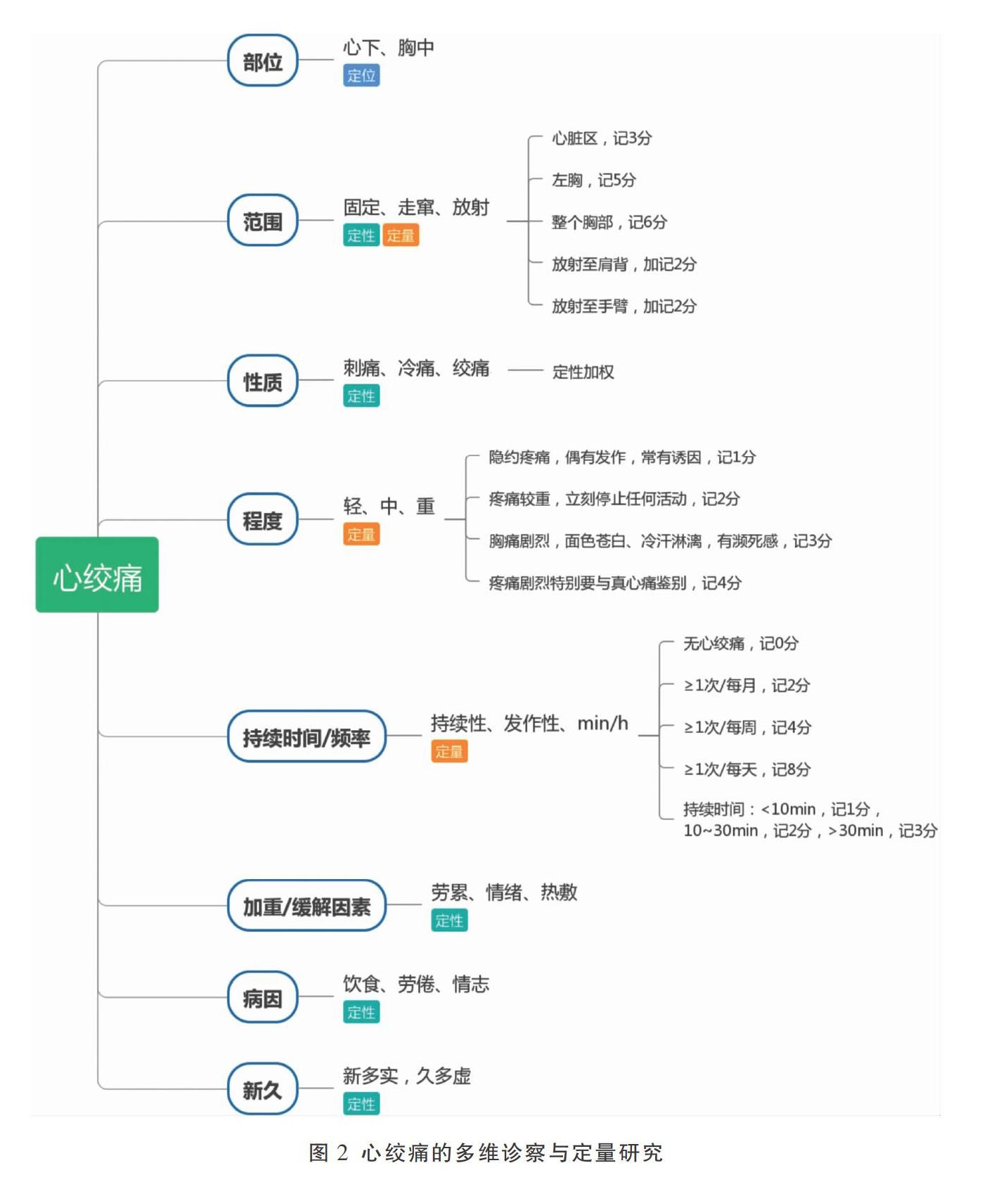

在对单一病症信息进行挖掘诊察的过程中,问诊尤为重要。症状的询问需注意全面与重点相结合,全面系指一个症状的出现,经常涉及部位、性质、程度、持续时间(存续状态)、频率、加重或缓解因素、诱因等方面,注意防止遗漏;重点系指将问诊与辨病辨证相结合,边询问边分析,减少盲目性。《景岳全书·传忠录》撰有“十问歌”,总结了问诊的顺序,强调了问诊的广度。然而临床上的问诊并非机械性地按“十问歌”的顺序进行,而是要有意识地以主诉诊断思路为中心展开询问。研究团队提出“考察症状八法”以强调问诊的深度和细致程度,以提高中医诊断精确性。八法即一问部位、二问范围、三问性质、四问程度、五问持续时间/发作频率、六问加重/缓解因素、七问病因、八问新久,其中部位以定位为主,性质、加重/缓解因素、病因、性质以定性为主,而范围、程度、持续时间/发作频率则可依据一定的规则进行适当的定量,以评价其严重程度[8],有利于临床精确诊断、精准施治,以心绞痛为例作一示范。见图2。

多维诊察还在于将望闻问切四种诊法并重,诸法参用,综合收集病情资料。以“疖子”为例,望诊可见其色红而肿,问诊可知局部感觉疼痛,切诊可察其局部皮肤发热或是软是硬等,其中单个的诊法信息可能无法做出疾病阶段或证型的判断,只有将红肿热痛四个方面综合分析、参照印证才能辨证为阳证,因此,此时望诊、问诊、切诊对于诊断阳证的意义1+1+1≥3。正如《医门法律》所说:“望闻问切,医之不可缺一。”望、闻、问、切四种诊法以各自独特的手段方法,分别从不同的角度去诊察病症,临床上单用某一种诊法所搜集到的病情资料通常只反映了病症的某一方面的情况。因此,要想全面地掌握病情,必须四诊合参。部分人认为中医就是“摸摸脉、看看舌”的说法或以一诊代替四诊,把四诊割裂开来的认识和做法是片面的。医生只有通过四诊并用,综合分析,全面掌握病情,才能抓住疾病的本质,对病情作出准确的判断。同时,临床上的疾病是复杂多变的,病情资料有时并不完全一致,甚至会出现矛盾,如颧赤非热、脉迟非寒,若单凭某诊就有可能导致误诊,只有诊法合参才能鉴别真假,全面分析,得出正确的诊断。

2.3 关联分析

临床上的症状等病情资料很多,每一临床资料都具有辨病及辨证的意义,同时每一症状对病、证的诊断意义,并不是一对一的简单关系,而是一个症状对多种病或证具有不同的诊断价值。而对于诊断一个病证,单一的一个症,孤立地去看,其诊断意义是有限的,若将单一的一个症与其他相关情况作排列组合的关联分析,则其诊断意义就大大增强了。以脘腹疼痛为例,横向询问脘腹疼痛紧密相关的同系统的病因、症状,如过食生冷、大便情况、饮食口味等,具体可分为:腹痛+里急后重指向痢疾;腹痛+泻后痛减可能为肝郁乘脾;腹痛并见呃逆病位在胃;腹痛伴便溏矢气病位在肠;腹痛隐隐、纳差病位在脾;腹痛厌油腻,病位涉及肝胆。由于疾病的病理常涉及许多环节,形如病态链(有时甚至是环形或网络状的),各病理环节间的关联程度不同可导致各症状在部位、性质、时间等方面的联系方式不一样,两两关系密切的症状称为症对,反映同一病位或病性的具有内在联系的一组症状、体征称为症队[9]。

症队既然是为了揭示症状间复杂关系而提出,那么在计算其诊病辨证贡献度时,就必须注意组合元素之间是叠加关系(1+1=2)、增益关系(1+1>2),还是减损关系(1+1<2),而不应统一评定为1+1=2的叠加模式。若以主症为纲将上述特征症、一般症、否定症进行组合、复合,就可能出现以下情况:主症+……+特征症(增益,甚至确诊);主症+……+一般症(叠加);主症+……+否定症(减损,甚至排除)[10]。

3 小结

由此可见,中医计量诊断的开展是建立在对诊疗路径进行规范的基础上的。鉴于中医计量诊断全时程、多维时空、因人制宜的特点,有必要对中医基础知识进行要素解析、对临床资料进行多维诊察,拆分要素单元,再进一步对症状、体征进行量化,对单一症状进行主次、诱因、程度、频率、持续时间、范围、缓解方式等定量,并非孤立地应用,也并非一概而论,而应该根据病证主要特征,有针对性地选取适宜的要素并组成量表。同时症对、症队关联分析,根据症队中各个症状的主次、贡献度进行加权与赋值[11],使辨证过程更为规范、标准、客观,中医诊断更为精准,有利于临床精确诊断、科学研究的开展及疗效评价。

参考文献

[1] 曹泽标,周 昊,范钊坤,等.基于计量诊断的计量中医模式探讨[J].中医杂志,2015,56(18):1548-1551.

[2] 灵枢经[M].郑州:河南科学技术出版社,2017:77.

[3] 范永升.金匮要略[M].北京:中国中医药出版社,2007:145.

[4] 申春悌,陈启光,张华强.DME的测量(M)方法在病证结合研究中的运用[J].北京中医药大学学报,2007, 30(3):160-164,187.

[5] 朱文锋.WF文锋-Ⅲ中医(辅助)诊疗系统[J].医学研究杂志,2007,36(9):62.

[6] ZHOU X Q, ZHANG Q J, ZHENG C X, et al. Thoughts about paths for digitization of traditional chinese medicine-refined data elements[J]. Digital Chinese Medicine, 2019,2(1):1-6.

[7] ZHOU X Q, TONG T H, ZENG Y D, et al. Clinical Intelligent diagnosis path based on the chief complaint[J]. Digital Chinese Medicine, 2020, 3(1): 44-49.

[8] 梁 昊,周小青,雷丽萍.症状计量与证素辨证[J].湖南中医药大学学报,2013,33(1):39-40,75.

[9] 周小青,黄惠勇,刘旺华.中医主诉诊疗学[M].北京:中国中医药出版社,2017:17.

[10] 刘旺华,周小青,朱文锋.关于中医证候辨证贡献度研究的思考[J].辽宁中医杂志,2008,35(2):196-197.

[11] 周小青,羅尧岳,刘建新,等.中医计量诊断理论与方法探讨[J].湖南中医药大学学报,2011,31(3):3-5.