岷江杂谷脑流域典型天然林和人工林林地水文效应研究

邓力濠 张明芳,2 师嘉祺 蒋志魏 张 晟 余恩旭 杨 晨

(1. 电子科技大学资源与环境学院,四川 成都 611731;2. 电子科技大学信息地学中心,四川 成都 611731)

杂谷脑流域地处青藏高原东缘横断山系北段高山峡谷地带的岷江上游区域。该地区的天然林资源丰富,在涵养水源、调节河川径流、改善区域气候、防止土壤侵蚀、减少地质和洪涝灾害等方面起着重要的作用[1],是长江上游和成都平原重要的生态屏障地区,也是长江上游地区和成都平原的重要水源涵养区[2]。由于20世纪中叶以来受大规模的采伐以及地质灾害的影响,杂谷脑流域森林生态系统开始退化,引发了水土流失、河道淤积等一系列的生态环境问题。随着天然林保护工程和退耕还林工程的启动,该区域森林生态系统得到较好的保护,进入森林恢复阶段。开展区域森林恢复工程的生态水文效应评价,筛选水源涵养林恢复与重建的最佳模式,对于该区域森林生态保护以及长江上游森林生态功能恢复与提升具有重要意义。尽管在岷江上游开展人工林或天然林地被物和土壤持水性能的研究由来已久[3-5],但对不同恢复类型的林地生态水文效应缺乏系统的比较研究。本研究通过野外测定和室内实验分析研究了岷江上游杂谷脑流域米亚罗林区4种天然林(天然落叶阔叶林、天然常绿/落叶阔叶林、天然针阔混交林、天然针叶林)和3种人工林(按恢复类型分低郁闭人工针叶林、中高郁闭人工针叶林和人工天然针阔混交林)的林下地被物和土壤层的生态水文特性。研究结果对该区域的人工营林、天然林保护等相关森林管理决策的制定具有系统的指导意义,可为岷江上游森林生态系统服务功能的恢复与提升提供参考。

1 研究区概况

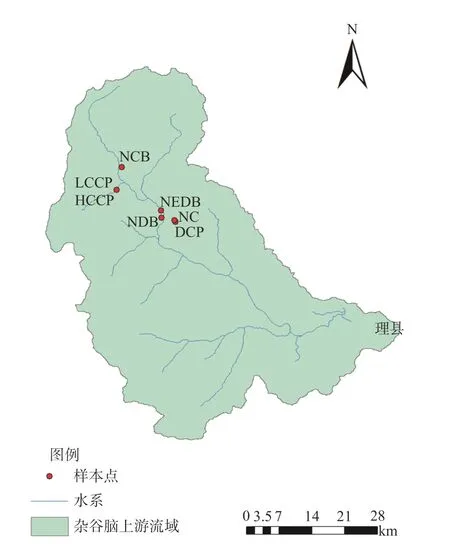

研究区域位于岷江杂谷脑上游流域米亚罗林区(31°24′~31°55′N,102°35′~103°40′E)。杂谷脑流域是四川盆地与青藏高原的过渡地带,具有典型的高山峡谷地貌,上游流域面积4 632 km2,海拔为1 789~5 632 m,平均海拔3 814 m。受高原地形影响,夏季湿润多雨,冬季寒冷干燥,属冬寒夏凉的高山气候。1月份和7月份月平均气温分别为8 ℃和12.6 ℃,≥10 ℃的年积温为1 200~1 400 ℃。年降水量在620~1 470 mm,年蒸发量为1 000~1 900 mm。土壤特征表现为土层浅薄,土壤贫瘠,供养不平衡,土壤结构松散或板结,且石砾含量高[6]。土层厚度多在30~50 cm,薄的仅10~20 cm,有白色基岩裸露。土壤类型的分布表现出明显的垂直地带性,主要土壤类型为山地暗棕壤、棕色针叶林土和高山草甸土[7]。

米亚罗林区植被亦呈现明显的垂直地带特征,自河谷至山顶依次分布的植被有阔叶林、针阔混交林、针叶林、高山灌丛、高山草甸。乔木优势种有岷江冷杉(Abies faxoniana)、川西云杉(Picea likiangensisvar.balfouriana)、川滇高山栎(Quercus aquifolioides)、红桦(Betula albosinensis)、白桦(Betula platyphylla)、山杨(Populus davidiana)、榆树(Ulmus pumila)。灌木优势种有花楸(Sorbus hupehensis)、绒毛杜鹃(Rhododendron pachytrichum)、峨眉蔷薇(Rosa omeiensis)。草本种类主要有窄叶鲜卑花(Sibiraea angustata)、金露梅(Dosiphora fruticosa)、川西翠雀花(Delphinium caeruleum)等。原始森林分布于海拔2 400~4 200 m,以亚高山暗针叶林为主。该地区天然林在20世纪60年代间遭到大规模采伐,而后采伐量逐年减少,直至1998年全面禁伐封育,天然林生境正处于逐渐恢复的过程中。早期采伐后部分迹地上陆续进行了以粗枝云杉(Picea asperata)为主的人工更新,未进行人工更新的采伐迹地最初为草本覆盖,2~3 a后形成灌丛,10~30 a后则逐渐自然演替为川滇高山栎、山杨等占优势的天然次生阔叶林。

2 研究方法

2.1 样地设置

通过实地勘察并结合遥感解译影像,本研究 以 海 拔 在2 660~3 300 m的7种 典 型 森 林 类型为对象,分别为天然次生常绿/落叶阔叶林(NEDB)、天然落叶阔叶林(NDB)、天然针阔混交林(NCB)、天然针叶林(NC)、低郁闭人工针叶林(LCCP)、中高郁闭人工针叶林(HCCP)和人工天然针阔混交林(DCP)。在各植被类型中设置20 m×20 m的一级标准样地(图1),再将其划分16块5 m×5 m的二级样地,采用GPS定位,调查样地内乔木层、灌木层和草本层植物种类、高度、郁闭度等因子(表1)。

图 1 样地空间分布Fig. 1 Spatial distribution of sample plots

表 1 不同植被类型样地基本特征Table 1 Basic characteristics of different vegetation types

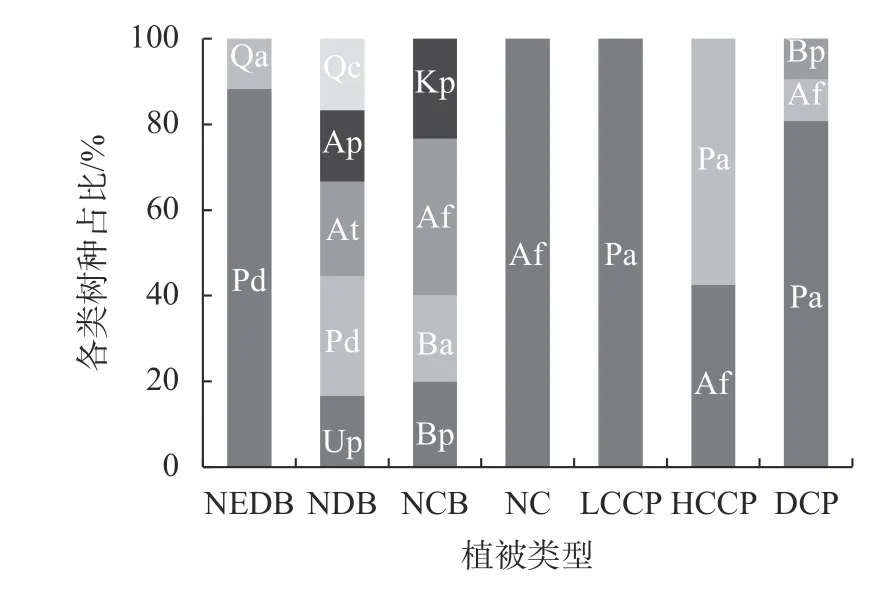

野外调查表明各调查样地由于森林类型和恢复演替阶段不同以及人类活动的影响,其林内植被组成和林下植被状况有明显差异。其中人工天然针阔混交林为采伐迹地经过人工更新云杉林后,由于立地条件或人为因素(栽植技术不当、未抚育间伐等)导致林地郁闭度降低、质量和功能下降、植被组成退化形成的人工林。低郁闭度人工针叶林是指郁闭度低于20%的人工针叶林;中高郁闭度人工针叶林指郁闭度高于20%且未出现退化迹象的人工针叶林。样地内树种组成比例见图2。

图 2 不同植被类型树种组成比例Fig. 2 Composition proportion of tree species of different vegetation types

2.2 地被物及土壤样本的采集

在各类型林地20 m×20 m的一级标准样地中,按对角线法设置4个50 cm×50 cm的枯落物样方,用密封袋收集地表苔藓和枯落物,现场称质量(M1,单位:g),标号带回。考虑到该区域林木根系集中分布于0~30 cm土层,30 cm以下土层石砾含量较高,在各林分对角线坡中位置挖土壤剖面,用60 mm3的环刀分别在0~10、10~20、20~30 cm取3层原状土壤样本,每层取3个重复,装入铝盒标号带回分析。

2.3 地被物水文特征测定

将野外采集的7组原状地被物样本,分别装入3 mm孔径筛网,筛去土壤砂砾,再放入孔径1 mm的筛网,在清水中浸泡24 h,然后称质量,得到枯落物湿质量(M2,单位:g);最后在65 ℃条件下烘干24 h测定干质量(M0,单位:g)。自然含水率、最大持水率、单位面积蓄积量和有效拦蓄量计算方法分别见式(1)~(4)。

式中:W为有效拦截量(t/hm2);Rm为最大持水率(%);R0为平均自然含水率(%);M为枯落物蓄积量(t/hm2);A为采样面积(m2)。

2.4 土壤层水文特征测定

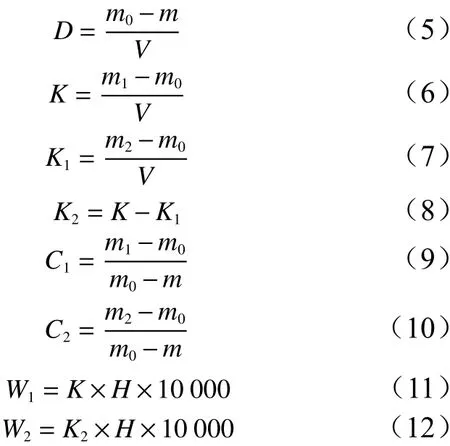

土壤容重、孔隙度、持水率和持水量使用环刀法1次取样连续测定,将装有原状土壤的环刀在水中浸12 h称质量(m1,单位:g);然后放于干砂上2 h,此时环刀中土壤的非毛管水已全部流出,称质量(m2,单位:g);最后对环刀中土壤再次取样,放入铝盒中烘干,将环刀中的湿土质量转换成烘干土质量(m0,单位:g)。该方法参考《森林土壤定位研究方法》[8],计算方法见(5)~(12)。

式中:W1为单位面积土壤饱和持水量(t/hm2);W2为单位面积土壤非毛管最大持水量(t/hm2);D为土壤容重(g/cm3);C1为土壤最大持水率(%);C2为土壤毛管持水率(%);K为土壤总孔隙度(%);K1为毛管孔隙度(%);K2为非毛管孔隙度孔(%);V为环刀容积(cm3);m为环刀重(g)。

2.5 数据处理

由于单因素方差分析不适用于本研究问题,本研究使用SPSS 22.0软件对不同植被类型地被物和土壤的各项生态水文特征进行Kruskal-Wallis检验。Kruskal-Wallis检验是非参数检验方法,用于多个连续型独立样本的比较,基本原理是根据秩和来构造检验统计量[9]。

3 结果与分析

3.1 地被物蓄积量

由于生境和立地条件不同,研究区不同植被类型林地的地被物厚度及储量存在显著性差异(图3)。总体来看地被物厚度和储量成正比,表现为低郁闭度人工针叶林<天然落叶/常绿阔叶林<天然针阔混交林<中高郁闭度人工针叶林<人工天然针阔混交林<天然落叶阔叶林<天然针叶林,天然林地被物储量整体较人工林高。在4种天然林中,天然针叶林由于苔藓层和枯落物腐蚀质层厚且针叶难于分解,其林下地被物储量最大,为16.74 t/hm2;而天然常绿/落叶阔叶林是采伐后形成的天然次生林,林龄短、郁闭度低,林地地被物蓄积量最小,为8.88 t/hm2。3种人工林地被物储量差异显著(表2),人工天然针阔混交林由于有大量阔叶落叶和枯枝堆积,林地地被物蓄积量最大,为10.97 t/hm2;中高郁闭度人工针叶林由于林分密度大,枯落物多且分解速度较慢,林下大量枯枝落叶积累,地被物蓄积量与人工天然针阔混交林相当;而低密度人工林林下主要以稀疏的草本和灌丛落叶为主,林分密度低,枯枝落叶量少,地被物蓄积量最小,仅为3.27 t/hm2。

图 3 不同植被类型林下地被物厚度与蓄积量Fig. 3 Thickness and accumulation of understory ground cover in different vegetation types

3.2 地被物持水能力

由表2可知,人工林和天然林的平均自然含水率分别在100.49%~140.64%和126.34%~176.5%之间,最大持水率变动范围分别为229.05%~279.72和251.15%~347.23%。不同植被类型之间的自然含水率和最大持水率并无显著性差异,整体看天然林的自然含水率和最大持水率较人工林高。不同植被类型地被物最大持水量表现出显著性差异,表现为低郁闭度人工针叶林<人工天然针阔混交林<天然落叶/常绿阔叶林<天然落叶阔叶林<中高郁闭度人工针叶林<天然针阔混交林<天然针叶林,其中天然针叶林最大39.67 t/hm2,表明天然针叶林的地被物具有顶级的水文生态功能,而低郁闭度人工针叶林最小仅7.72 t/hm2,这与其较低的蓄积量有关。不同植被类型之间有效拦蓄量差异显著(表3),表现为低郁闭度人工针叶林<天然落叶/常绿阔叶林<人工天然针阔混交林<天然落叶阔叶林<天然针叶林<中高郁闭度人工针叶林<天然针阔混交林,其中天然针阔混交林最大11.2 t/hm2,而低郁闭度人工针叶林最小仅2.58 t/hm2。对比自然含水率占最大持水率的比例和有效拦蓄量占最大持水量的比例发现,4种天然林间无显著性差异,而3种人工林间差异显著。

3.3 土壤持水能力

由表4可知,不同植被类型土壤水文特征变动规律为,随土壤深度的增加,土壤容重显著增大,最大持水率、毛管持水率、总孔隙度、非毛管孔隙度和持水量显著下降。人工林与天然林之间容重、饱和持水量和非毛管持水量存在显著性差异(表5),总体上天然林土壤水源涵养能力更强。人工林之间土壤各项水文特征均未表现出显著性差异,说明3种人工林的土壤持水能力相近。累计土壤0~20 cm饱和持水量和非毛管持水量,饱和持水量大小排序为:天然针叶林>天然针阔混交林>人工天然针阔混交林>中高郁闭度人工针叶林>低郁闭度人工针叶林>天然常绿/落叶阔叶林>天然落叶阔叶林;非毛管持水量大小排序为:天然针叶林>天然常绿/落叶阔叶林>天然针阔混交林>人工天然针阔混交林>低郁闭度人工针叶林>中高郁闭度人工针叶林>天然落叶阔叶林。在3种人工林中,人工天然针阔混交林0~20 cm土壤饱和持水量和非毛管持水量都最大。

表 3 不同植被类型地被物生态水文指标差异显著性检验Table 3 Significance test of ecological and hydrological indexes of different vegetation types

表 4 不同植被类型土壤生态水文指标Table 4 Soil ecological hydrological index of different vegetation types

4 结论与讨论

地被物的持水能力是反映森林生态系统水源涵养功能的重要指标之一。最大持水量代表地被物对水的最大涵蓄能力,而有效拦蓄量则反映地被物对降雨拦蓄的真实指标[10]。影响地被物有效拦蓄量的因子主要有地被物蓄积量、最大持水率和平均自然含水率。自然含水率取决于光照、温度、水分、坡度、坡向等立地条件,而最大持水率取决于苔藓和枯枝落叶的质和量。米亚罗林区海拔较高,年平均温低于10 ℃,湿度较高且蒸散较低[11],导致地被物自然含水率较高。各个类型林地地被物蓄积量差异明显,故林地地被物最大持水量存在显著性差异,其中天然针叶林地被物蓄积量最大,其最大持水量最高;低密度人工林林地地被物蓄积量最小,其最大持水量最低。天然林的有效拦蓄量平均值高于人工林,自然含水率和最大持水率约为人工林的1.26倍、1.24倍,表明天然林林地被物水源涵养能力更强。对比3种人工林发现,低郁闭度人工针叶林除自然含水率外,其余地被物水文特征值均低于其他2种人工林,其差异主要来源于地被物的蓄积量;人工天然针阔混交林林地林分结构退化明显,郁闭度低,地被物表层接收的太阳辐射强,蒸发量高,同时地被物中桦木(Betulaceaesp.)、漆树(Toxicodendronsp.)等阔叶落叶比重高,表面积大,易于蒸发,因此人工天然针阔混交林地被物自然含水率明显低于其他林地;中高郁闭度人工针叶林的林分结构较其他类型人工林更加完整,郁闭度高于50%,其地被物自然含水率、最大持水率和有效拦蓄量更高。

森林土壤的最大可能蓄水量与土壤总孔隙度密切相关[12],而土壤非毛管孔隙是土壤重力水移动的主要通道。因此,土壤的持水能力与土壤的非毛管孔隙更相关[13]。人工林与天然林之间容重、总孔隙度、非毛管孔隙度、饱和持水量和非毛管持水量存在显著性差异。天然林尤其是天然针叶林和天然针阔混交林以冷杉老龄林为主,林下根系发达,土壤土质疏松,孔隙多,有机质丰富,持水性能好;而人工林以中林龄云杉为主,树种单一,林下植被少,植被根系欠发达,营养物质循环功能差,土壤相对贫瘠,且受营林作业影响土壤板结严重,土壤持水性能差。天然落叶阔叶林分布于低海拔地区,土壤石砾含量高,且受道路施工等人类活动影响较多,土壤流失较明显,因此天然落叶阔叶林相对其他类型森林土壤持水能力最低。在3种人工林中,人工天然针阔混交林0~20 cm土壤饱和持水量和非毛管持水量最大,说明人工天然针阔混交林浅层土壤的水源涵养能力反而较中高/低郁闭人工针叶纯林强。3种人工林0~20 cm土壤非毛管持水量均小于天然常绿/落叶阔叶林,由此可见,在人工造林恢复模式下,尽管人工林地被物蓄积量大,其持水量恢复快于自然恢复,但土壤拦蓄降水能力不如天然次生林[14]。

岷江杂谷脑流域植被恢复正处于重要阶段,通过分析不同植被类型地被物和土壤的持水能力差异,能够为长江上游地区森林水源涵养效益评估和森林恢复措施的制定提供科学依据。本研究表明天然林地被物和土壤的绝对水源涵养能力明显高于人工林。3种人工林中,中高郁闭度人工针叶林地被物水源涵养能力最强,人工天然针阔混交林浅层土壤的水源涵养能力更高。从林分的树种组成来看,中高郁闭度人工针叶林中云杉与冷杉占比为57.4%和42.6%;人工天然针阔混交林中云杉、冷杉和白桦占比为81.0%、9.5%和9.5%。鉴于林地水源涵养的主体为土壤层,因此在人工造林时采用针叶树种与阔叶树种混交种植方式,将有利于改善林分结构,增加人工林下植物的多度和丰富度,最终提高人工林土壤拦蓄降水的能力[15]。总之,在岷江杂谷脑上游地区在保护天然林的同时,合理的人工更新针阔混交林将有利于促进现有群落尽快向顶级群落恢复,提升该区域森林涵养水源、调节河川径流、改善区域气候等生态功能。