以“学情调查”为核心的学习成果评价:产生、特征与启示

孙艳丽 倪晓晴

摘 要:文章从学习认知理论、高等教育质量运动以及评价理论自身发展等三方面,阐述了学习成果评价产生的必然性。以国内外应用最多的四种评价体系为案例,分析其核心指标体系发现:以学生为中心的价值导向、结果性评价与过程性评价相结合、评价结果的多元应用等特征使成果评价规避了传统评价只重视资源和声誉的弊端。但是,评价方法本身的局限性和学生仅仅作为评价客体引起的不足以及对学习情境性差异关注不够,是该评价模式在实践中要注意的问题。

关键词:学生为中心;学情调查;学习成果评价;高等教育质量

西方大学自上世纪50~60年代的规模扩张,尤其是经历了60~70年代的混乱之后,教育质量评价的着眼点就从资源、条件、声誉评价转换为“以学生为本”的学习成果评价。其中围绕学生“学情调查”的学习成果评价近年来更是层出不穷,那么究竟高等教育领域以“学情调查”为核心的学习成果评价产生的背景如何?

其宗旨是什么?不同的评价模式有什么样的共性与特色?解决了质量评估中的哪些问题?又存在什么样的不足?本文选取了国内外几种不同的评价模式,从基本情况、评价宗旨、核心指标体系、评价结果应用等方面进行了分析。

一、以“学情调查”为核心的学习成果评价产生

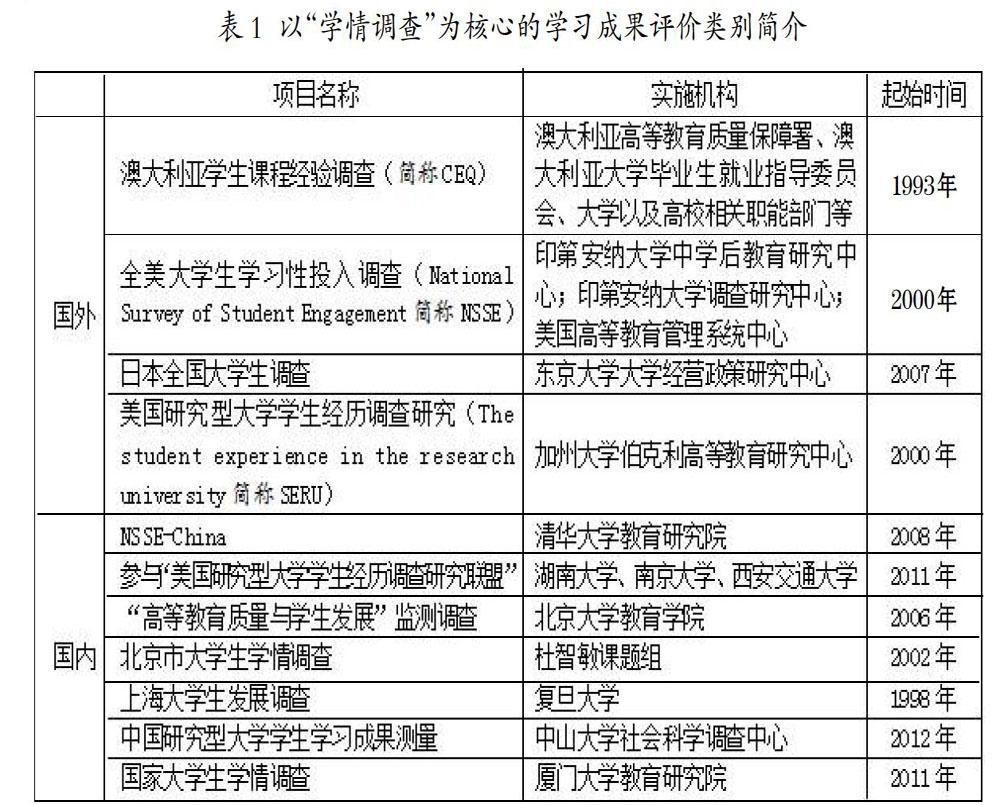

“学情”即学生的学习情况,这一概念很早就出现在中小学的课堂教学中,主要关注学生的课程学习情况,通过对学生个体已有知识体系和学习潜能的分析,达到提高课堂教学质量的目的。20世纪末21世纪初,随着高等教育大众化的到来,以及人们对高等教育质量的关注,以“学情调查”为特征的学习成果评价在国内外高等教育领域广泛出现。具体如表1。

可以看出,评价主要出现在20世纪末21世纪初。与原初意义上的“学情”概念有所不同,高等教育领域的“学情调查”外延不断扩展,其不再仅仅限定在早期的课程学习、标准化考试、论文、口试等方面,而是将重点转向对学生学习投入、学习经历、学习过程的关注。高等教育领域为什么要引入“学情调查”?其产生的背景又是怎样的呢?

从整个社会的意识形态领域看,20世纪是一个破旧立新、不断变革的世纪。随着语言学、现象学以及分析哲学的出现,传统的基于客观、理性、价值无涉基础上的知识观受到人们的不断质疑,“解构”与“建构”成为频繁出现于各领域的新名词。在学习与认知领域,20世纪早期,杜威(John Dewey)就直指传统教育所倡导的“以教师为中心,以教科书为中心,以课堂教学为中心”的“三中心论”,提出了“儿童中心”论。以此为基础,以罗杰斯(Carl R.Rogers)为代表的人本主义心理学家提出了“以学生为中心”的教育观,强调“教育的目标在于促进学生的发展,以学生为中心的意义学习或者经验学习是一种使学生个体的行为、态度及个性发生重大变化的学习,核心是学生直接参与学习过程,参与学习目的、学习内容、学习结果评价的决策。[1]”皮亚杰(J.Piaget)则将学习界定为“在个人已有心理、社会经验、知识体系基础上建构的”[2]。维果茨基(Vygotsky)提出的“文化历史发展理论”和“最近发展区理论”强调“知识不仅是在个体与物理环境的相互作用中建构的,社会性的相互作用同样重要,甚至更加重要”[3]。虽然这些理论在细节方面会有所不同,但与传统教育倡导的“三中心论”相比,还是存在着一些共性特征的,即“学生是认知的主体,是知识意义的主动建构者,教育过程中应该以学生为中心;知识主要不是通过教师传授得到,而是学生在一定的情境即社会文化背景下,借助他人(包括教师和学习伙伴)帮助,利用必要的学习资料,通过意义建构的方式而获得。[4]”这些针对学生学习、认知的理论体系为“以学生为本的学习成果评价”奠定了哲學与认知观念上的基础。

就当时高等教育的社会现实而言,20世纪70年代西方发达国家经济发展放缓,由此引发的财政危机加上全球化的大环境,促生了建立在“新管理主义”理论基础上的公共管理部门的变革。高等教育规模的不断扩大助推了人们对于高等教育质量的关注,为了凸显效率与质量,大学更加关注自己在排行榜上的位置,只关注科研、硬件设备、学生毕业数、就业率等各种可见、可测的指标,而忽视教学、忽视学生学习状况。这种状况引起了一些高等教育界人士的强烈不满。如哈佛大学哈佛学院院长刘易斯等人指出的“我们的大学已经忘记了更重要的教育学生的任务。作为知识的创造者和存贮地,大学是成功的,但它们忘记了本科教育的基本任务是帮助十几岁的人成长为二十几岁的人,让他们了解自我、探索自己生活的远大目标,毕业时成为一个更加成熟的人”[5],再一次将“以学生为本”的教育质量观推上了历史的舞台。

在教育评估领域,围绕学生学习成果的理论体系经历了“时间决定论”“时间长度与质量共同决定论”“整体决定论”三个不同的阶段。20世纪30年代,泰勒(Tyler)在对教育测量所具有的局限性进行批评的基础上首次提出了教育评估的概念,并提出了任务时间(time on task)理论,即“从学生投入到学习中的时间来衡量学生的学习质量”。如果将“任务时间理论”作为以“学情调查”为核心的教育评估理论发展的第一个阶段,佩思(C.Pace)的“努力质量理论(Quality of effort)”、乔治·库(George Kuh)的“学生参与理论”(student engagement)、阿斯汀(A.Austin)的“参与理论”则构成第二个阶段,“对学生学习效果的评价不仅要关注学生投入到学习中的时间,还要注重学生投入到学习中的专注程度,参与各种活动的积极性等方面”[6-7]。而帕斯卡雷拉(E.Pascarella)的“变化评定模型”理论(General Model for AccessingChange)、丁托(V.Tinto)的“社会和学术整合”(Social and academic integration)理论、奇克林(W. Chickering)和加姆森(ZddaF.Gamson)的本科教育良好实践七项原则(Seven principles of Good Practice in Undergraduate Education)则共同构成了学情调查理论的第三个阶段,将有效的学习时间扩展到整体环境维度。“学生的学习收获不仅取决于其对学术及与学术相关的社会系统的满意程度或参与度,学生与教师、同侪之间的正式的或者非正式的相互作用同样影响学生的学习收获”[8-9]。

因此,高等教育领域以“学情调查”为核心的学习成果评价是人们意识形态领域的哲学观念、学习认知理论的发展、高等教育质量运动以及评价理论自身发展几重因素叠加的结果。哲学与意识形态领域的理论发展使人们敢于对传统的学习理论进行质疑,将学习评价的重心由“教师教”转向“学生学”;社会现实环境的变化则使教育评价由对静态的指标体系的关注转向对动态的学生学习成果与成长的关注;而成果评价理论自身的发展变化则建构了一个更为立体化、多元化的评价体系。那么,应时而生的“学情调查”教育评价与传统的评价体系在具体的评价指标体系方面有何不同?“学情”作为过程变量具体指什么?又如何对这些变量进行测量呢?

二、评价模式的指标体系及其特征分析

为了厘清上文中的问题,研究选取了国内外实践领域最为关注的四种评价模式,并从核心指标体系、观测点以及问卷调查问题等方面进行了分析与比较。四种评价模式的核心指标体系具体如表2。

不同的评价模式有共性也有特色,主要表现在以下几点。

(一)以学生为本的价值导向

“学生受教育的质量与高等教育的声誉和资源并不等同”是NSSE产生的缘起,其目的是通过对“学生投入到有效学习活动中的时间与精力”以及“高校在多大程度上促进学生更好地参与各项活动”两大因素来评价学生的学习效果和高等院校的质量。SERU调查的目的是“为了更加全面理解学生,更加全面了解研究型大学的教育和管理理念及其实践对本科学生的学习行为、发展期待和自我满意度的影响,以及他们的行为和兴趣如何影响大学学术环境的塑造”[10]。评价目的的落脚点都在学生的学习收获与学习行为上。北京大学教育学院从2003年启动全国高校毕业生学生发展状况调查,其“高等教育质量与学生发展监测”调查参考了美国印第安纳大学的NSSE调查、UCLA的CSS调查、日本东京大学的CRUMP调查,以“大学生发展理论”“院校影响力理论”为基础,结合我国高等教育发展、人才培养机制、学生群体特征,对学生的能力提升、教学满意度等进行了研究[11]。中山大学的研究模型主要针对研究型大学的学生特征,从大学生的学习经历角度,在“生源—学习—成果”的逻辑框架中,考察研究型大学的学生在校活动的投入模式和典型相关因素。可以看出,与传统高等教育评估注重声誉与资源评级不同,以“学情调查”为核心的教育评价把对高校声誉和资源等外在的“物”的评价、“静态”的评价转移到对学生的学习成果、学生在大学里的发展评价上来,以凸显“学生中心”的价值导向。

(二)过程评价与结果评价相结合

价值导向直接决定评价的核心指标体系,从表2可以看出,在具体的指标体系中,学生收获主要表现在两个方面,一方面是“结果”,主要指“学生对学习结果的评价”“学生对大学的满意度程度”“学生能力”“学习成果”等。比如NSSE调查就要求学生自述学校在培养自己知识、技能、人格等方面是否给予帮助;学生对自己就学经历的总体评价;学生对大学的满意程度等。而SERU则主要测量学生的总体满意度、对专业的评价、对就读期间学术活动的评价等。北京大学“高等教育质量与学生发展监测”则从专业素养、核心能力、公民意识三个方面来测量学生的能力增值。另一方面是“过程”,即形成性评价,包括学生投入到学习中的时间、精力、专注度以及学生与周围环境的互动等。比如在NSSE调查中,过程评价主要关注学生参与课内外活动的频度;每学年的阅读或写作量;每周学习、工作或社交的时间。教师是否对学生的作业给予及时的反馈,是否经常與学生讨论学术问题,是否邀请学生参与课题研究等,这些过程指标的设计正是泰勒的“时间任务理论”、佩思(C.Pace)的“努力质量理论”、乔治·库(George Kuh)“学生参与理论”在评价体系中的体现。如常桐善所说,应“通过运用科学方法收集和分析有关学生掌握知识和各种技能的信息,以评估学生的学习行为和学习经验为核心,对学生知识和技能构建的进展过程进行评估”。

在过程评价中,以“学情调查”为核心的教育评价并没有对传统的评价模式完全摒弃,也就是说并没有完全舍弃对于资源的重视,指标体系中的“校园环境”“学生支持系统”“学校学习资源供给”都是对资源的评价。但与传统的评价模式不同的是,以“学情调查”为核心的评价不仅仅重视学校的资源有什么,而且将资源与学生的学情融合在一起,更加重视资源在多大程度上促进了学生的学习,这部分指标体系的设计正是帕斯卡雷拉“变化评定模型”理论、丁托“社会和学术整合”理论在评价体系中的体现。如此一来,既避免了传统的以资源为核心的评价弊端,也避免了标准化考试等单纯的结果性评价带来的对学生学业评价的片面性。

国内的评价体系在吸纳国际经验的基础上,还充分考虑了中国高校学生群体的学习行为特征,主要表现在:在教学环境的界定上,突破传统课堂场域,综合第一课堂、第二课堂(社团活动、实习)、学生支持体系对学生进行测量;在教师队伍方面,将辅导员、班主任纳入考察范畴;在学生学业成就的多维测量中,在测量学术成绩的同时,还考察了学生的能力架构、道德认知、心理健康状况、生涯规划的形成以及毕业后的发展等。

(三)多元化评价结果的应用

评价结果的应用主要包括三大主体,高等教育管理者、教育研究者和政府与社会。对于高等教育管理者而言,评价通过了长期稳定的数据积累,一方面可以借此了解高等教育中存在的问题,如从院系改革实践案例分析本科教育现状及走向,另一方面,无论哪一类学情调查,都会选择通过与同伴大学建立联盟来进行不同国家同一层次高校学生培养质量的比较研究。比如汉化的NSSE与SERU调查,参与调查的各高校不仅能够对本校的高等教育质量进行全面的了解,而且可以将国内高校的教育质量与国际一流大学的教育质量放在同一个平台进行比较,取长补短、查找不足,并由此制定切合实际的改进教育质量的办法,以提高教育质量,发挥评价的诊断与改进功能。如常桐善所说,“同伴大学通过建立‘联盟,共享的调查问卷‘平台在同样的标准之下进行数据收集,是构建学生就读经验参照比较指标体系的最佳途径”。

对于教育研究者而言,评价以实证研究为基础,可以进行不同类别学生行为特征的归类分析,探索优秀学生的成长规律与特征,为高等教育研究和院校研究提供重要的发展平台。比如,“中山大学的研究采用聚类方法基于学生投入数据的信息特征对学生进行分类挖掘,将学生分为七种不同的类型,即被动学习型、均衡发展型、研究爱好型、学习游离型、社交爱好型、阅读爱好型和全面发展型,清晰地展现了不同类型学生的学习行为,以便于因材施教”[12]。清华大学则“围绕拔尖创新人才培养问题,分析高考自主招生的学生、学业排名前5%的学生、获国际大奖的学生等学生亚群体的学习行为特征”[13]。

从政府与社会的角度而言,评价结果一方面可以作为公众选择高等学校的参考依据,另一方面也可以作为教育行政部门绩效评定的参考因素,比如“加州大学会定期发布问责报告,以学生的学习成果回应社会问责”[14]。

三、存在的问题与不足

以“学情调查”为核心的学习成果评价出现至今,在各方对此的关注度不断提升的同时,也折射出一些问题,主要表现在以下几点。

(一)研究方法本身所具有的局限性带来的问题

以“学情调查”为核心的教育评价主要采用标准化问卷的研究方法,通过大样本测量评价学生参与学习的情况以及学习效果,做出价值判断。这种研究方法对于研究学生的学情无疑是有用的,但卻无法规避调查研究方法本身所固有的研究缺陷。正如艾尔·巴比所认为的,“调查研究并不适合测量社会行动,当将社会行动转化为标准化问卷时,研究者必须削足适履,从而会影响到调查本身的效度。[15]”“学情即学生的学习情况”,是一个过程变量、情景变量,当研究将学情转化为标准化问卷时,势必对研究的效度带来影响。同时,“受访者接受调查的意愿”是调查研究存在的另一问题。在学情调查中,对学生掌握知识和技能情况的调查主要由学生通过填写问卷进行自我陈述,如果有学生不愿意接受调查但迫于其他的原因必须完成问卷调查,也会影响调查的效度。最后,问卷回收率难以提高也成为制约调查研究的因素之一。

(二)评价的“改进”功能有待提高

以“学情调查”为核心的教育评价目的是“以评促建、以评促改”,最终提高教育质量。但是,现有的评价在调查结果的多元化应用方面,用于高等教育研究、院校研究的居多,多数高校对于评价的“改进”功能重视不够,评价结果使用率不高。不可否认有高校将评价结果用于教育质量改进,比如2009年清华大学史静寰课题组发布了《清华本科教育学情调查报告》,指出:“学生中存在GPA导向的学业成就观,生师互动不足,学生学习努力但缺乏学术志趣,高年级学生学业挑战度不足等问题。学校就针对这些问题进行了以‘创新教育模式,激发学术志趣,提高培养质量为主题的专题讨论会,成立了由学生代表组成的‘本科教育咨询委员会‘研究生教育咨询委员会参加学校有关教育教学改革的讨论决策,使学生参与进入质量治理的制度层面”[16]。但是,极少有大学能够做到像北京大学、清华大学那样长期、稳定地对本科教学进行追踪调查,多数高校对于调查结果不够重视,更不会针对调查结果改进学校的教学质量。而且就学情调查本身而言,由于调查缺乏长期、持久、周期性的调查,研究机构与具体的教育教学实践部门之间没有很好地协调与衔接,无法将所研究的结果、发现的问题反馈到教育管理部门,从而无法发挥评价的“改进”功能。

(三)学生仅仅作为评价客体所引起的不足

以“学情调查”为核心的评价体系中,评价的主体主要是教育管理人员和研究者,学生更多是作为评价客体的被评价者。标准化的问卷、规范化的流程,使学生很难参与到评价指标设计、框架结构调整以及评价过程中去发挥其主观能动性。学生不了解评价产生的背景,不明白为什么进行评价,对最终的评价结果也不关心或者难以知晓,也就难以了解自身存在的问题,更不可能针对评价结果进行自我反思、自我教育与提高。他们更多的时候只是被动地填写问卷。正如涂艳国所说:“我国现阶段的评价主体大多是单一化的,主要表现为教育行政部门评价学校管理人员,学校管理人员评价教师,教师评价学生,一级压一级,处于评价最底层的学生往往是完全被动的,他们很难有主动选择的权利。[17]”学生作为被动的评价客体,评价对他们难以发挥自我改进和自我教育的功能。

(四)调查没有充分考虑学生学习的情境性差异

以“学情调查”为核心的教育评价从学生的个体先附因素、自身投入因素、学校教育因素三个方面对影响教育质量的原因进行研究。但是,正如黄海涛所说,“尽管学习成果具有跨情景的相似性,但在某一历史时段里,学生学习成果的具体内容又有明显的情境性,在不同的学校、学科、专业、课程背景下呈现明显的差异”[18]。已有评价在区分学校的类型与层次方面有所考虑,比如SERU和中山大学的评估主要针对研究型大学学生的学习情况,但具体到学科、专业方面,已有调查考虑的较少,也就是说用同一把尺子来衡量不同学科和专业的学生学情有失偏颇。比如针对培养律师、医生、工程师等专门职业人员的学科专业,第一,在培养方案中,其实习、实践学分占其总学分的比例要明显高于人文社科专业,而在问卷中反映学生实习、实践的问题并没有随学科、专业的不同而进行区分。第二,师资力量的多元化也是该类学科、专业的显著特征,其师资来源不仅仅包括学校的教师,还包括企业的专家、技术人员和医生等,与他们的交流与互动如何,学情调查也没有对此进行区分。第三,对于工程师、医生或者律师等专门职业对应的学科或者专业体系而言,随着社会的不断进步与发展,一些具有行业特征的教学内容,比如职业伦理,受到了人们的普遍关注,现有的调查内容也较少考虑这方面的学习成果。

尽管以“学情调查”为核心的学习成果评价存在着一些问题,但不可否认其规避了只重视资源和声誉的传统评价模式的弊端,将评价的价值导向聚焦于“学生学习成果”,形成了以学习经验和产出为基准的大学质量评价和监控体系,回应了20世纪80年代以来社会对大学的问责。同时,满足了不同评价主体的需求,成为“以学生为本”的高等教育质量观下的重要评价模式。正如史静寰所说的,“学情调查不仅是一个研究课题,一项具体工作,更是质量治理不可或缺的内容”。学情调查在高等教育质量治理中的地位已毋庸置疑。应解决或者改进学情调查中存在的问题,以便其更好地服务于高等教育质量的提升。

针对学情调查中存在的量化研究的方法缺陷、学生仅仅作为评价客体以及学生的情景性差异等问题,笔者认为在学情调查中采用混合研究方法不失为一条有益的探索。其实,早在上个世纪美国学者格郎兰德(Gronland,N.E.)就对评估做了极为简洁而明确的表述,“评估=测量(量的记述)或者非测量(质的记述)+价值判断”[19]。在“学情调查”中量的描述主要体现在采用问卷调查方法对学生的学习过程和学习收获进行量化之后所进行的测量。质的描述在现有的评价体系中也有体现,比如对学生背景资料和个人特征等的描述,但这些描述更多的是静态的、特征量的描述,没有对学生学习行为以及行为背后的动机的洞察,更不可能对学生的学习理论进行建构。在调查无法深入的地方,质的研究方法或许可以作为有益的补充。

参考文献:

[1]陈琦,刘儒德.教育心理学[M].北京:高等教育出版社,2005: 172-174.

[2]温彭年,贾国英.建构主义理论与教学改革[J].教育理论与 实践,2002(5).

[3]陈琦,张建伟.建构主义学习观要义评析[J].华东师范大学学报(教育科学版),1998(1).

[4]岳小力.基于学生参与经验问卷调查的高等教育评价新途径——美国NSSE的理论与实践[D].上海:复旦大学,2009.

[5][美]哈瑞·刘易斯.失去灵魂的卓越[M].侯定凯译.上海:华东师范大学出版社,2012:10.

[6]陈琼琼.大学生参与度评价:高教质量评估的新视角[J].高教发展与评估,2009(1).

[7]韩菊花.美国“全国大学生学习性投入调查(NSSE)”评价项目研究[D].北京:首都师范大学,2012.

[8]Pascarella,E.T..College Environmental Influences on Learning and Cognitive Development:A Critical Review and Synthesis [J].Higher education,1985(1).

[9]V Tinto.Leaving College:Rethinking the Causes and Cures of Student Attrition[M].Chicago:University of ChicagoPress,1987:5.

[10]常桐善.高等教育质量评估参照比较方法之探讨[J].大学 教育科,2013(5).

[11]鲍威.高等院校教学质量与教育成果及其关联性的实证 研究[J].大学·研究与评价,2008(3).

[12]舒忠梅,徐晓东,曲琼斐.基于数据挖掘的学生投入模型与学习分析[J].远程教育杂志,2015(1).

[13]史静寰,等.清华大学本科教育学情调查报告2010[J].清 华大学教育研究,2012(1).

[14]程明明,常桐善,黄海涛.美国加州大学本科生就读经验调查项目解析[J].清华大学教育研究,2009(6).

[15][美]艾尔·巴比.社会研究方法(第十一版)[M].邱泽奇译.北京:华夏出版社,2010:276.

[16]史靜寰.走向质量治理:中国大学生学情调查的现状与 发展[J].中国高教研究,2017(2).

[17]涂艳国.教育评价[M].北京:高等教育出版社,2007:92.

[18]黄海涛.学生学习成果评估:美国高等教育质量保障研 究[M].北京:教育科学出版社,2014:105-106.

[19]陈玉琨.教育评价学[M].北京:人民教育出版社,2006:7-8.