旋耕深度、施氮量和栽植密度对水稻产量与氮素分配利用的影响

李美玲 王文第 韩凯 王术 黄元财 王岩 贾宝艳

摘要:采用裂区试验,以常规粳稻沈稻505和杂交粳稻粳优165为试验材料,设置4种肥密水平和2种旋耕深度,测定分析水稻产量及氮素吸收、利用等相关指标,研究旋耕深度、施氮量和栽植密度对水稻产量与氮素分配利用的影响。结果表明,2种旋耕深度、2个品种的4个肥密处理水平均表现为N3处理的产量高于其他处理,粳优165达到显著水平;2个品种的深旋肥密处理的有效穗数、每穗粒数平均值均高于浅旋处理。2个时期植株各部位的含氮量、氮素积累量均表现为深旋N3处理显著高于其他处理,且深旋高于浅旋,粳优165高于沈稻505。氮素农学效率表现为粳优165深旋与浅旋的N3处理均高于N1、N2处理,最大值为深旋N3处理;而沈稻505深旋与浅旋的N2处理均高于N1、N3处理,最大值为浅旋N2处理。氮肥偏因素生产力为浅旋粳优165、沈稻505及深旋沈稻505的N2处理显著高于N1、N3处理,深旋粳优165的N2、N3处理显著高于N1处理。氮肥利用率、氮素吸收利用率均为2种旋耕深度2个品种的N3处理均显著高于N1处理。由此可见,氮肥适当后移配合深旋处理可提高水稻产量,减氮增密可不同程度提高氮肥偏因素生产力。

关键词:水稻;旋耕深度;肥密处理;产量;氮肥利用率

中图分类号:S511.04文献标志码:A

文章编号:1002-1302(2021)04-0055-07

作者简介:李美玲(1987—),女,吉林伊通人,硕士,主要从事作物栽培学与耕作学研究。E-mail:limeiling0612@163.com。

通信作者:贾宝艳,博士,副教授,主要从事作物栽培学与耕作学教学与科研工作。E-mail:nxyjby2004@syau.edu.cn。

氮肥利用率是反映作物对氮肥吸收状况的一个重要指标,它的大小除受肥料三要素施肥比例影响外,主要还受施氮水平大小的影响,但施氮水平对它的影响并不像对作物边际产量的影响一样呈递减规律,因此,氮肥利用率高低并不能直接反映增产效果的好坏[1]。自20世纪70年代以来,氮肥在农业中的应用急剧增加。过量的施用氮肥,增加了水稻生产的成本,并且降低了氮肥的利用率,使环境受到污染。提高植物氮素利用率和减少氮肥对环境的影响一直是当前研究的重点[2-17]。

水稻产量受氮总积累量和氮素稻谷生产效率的影响。增加穴栽苗数的數量反而会降低水稻的穗平均总粒数、实粒数与结实率,进而影响到水稻产量[3]。随着施氮量的增加,水稻产量有增加趋势,但同时增产幅度有下降趋势。在不过量施加氮肥的前提下适当提高水稻的有效穗数,能有效地提高水稻产量[4]。在水稻生长前期降低施氮量,后期增施穗粒肥,能有效提高水稻产量[5]。中密度栽植方式能够有效达到高产的目的,而高密度栽植不但不能够增加产量,且容易引起水稻植株的病虫害发生[6]。水稻合理的栽培品种和管理方法,包括氮肥的施用和种植密度大小,可改善谷物品质[7]。

水稻的光合作用离不开水,且水分的多少决定着功能叶的吸收及转化功能,因此应该保证水稻叶片含水量在一个合理范围内。叶绿素的含量能影响光合作用,且对水稻的产量也有不同程度的影响[8]。叶绿素和植株体内的相关代谢酶的含量受氮素多少的影响,从而对产量有一定程度的影响。叶面积指数和净光合速率均与产量呈现显著正相关。水稻栽植密度过低,植株覆盖面积小,透光性强,整体光能利用率低,造成光能浪费从而降低产量[9]。水稻的栽植密度在合理值范围内栽植密度越大则会对氮素吸收和利用起到提高的效果,若是密度过大则会适得其反,不仅浪费秧苗还不能够达到预计的高产目标[10]。对多蘖小穗型品种在施氮量一定条件下使基蘖肥数量充足,前期抓住足够的分蘖穗数;而对少蘖大穗型品种适当增加施氮量和穗粒肥比例,后期获得较多粒数是获得高产的关键[11]。

高氮肥处理下氮肥后移能有效地提高其除穗部以外的其他部位的干物质氮的含量,而在低或中等级氮量的氮肥后移处理则表现出水稻植株各部位的氮素含量均有所增加的现象[5]。用相同的氮肥量,采用实地和实时2种养分管理模式与农户管理方法对比,实地养分管理模式能够显著地提高辐射利用率,由此光合产物随之增加,使干物质量增加,另外实地养分管理模式对水稻病害也有一定程度的影响,尤其针对纹枯病效果更加显著[12]。抽穗期到成熟期的干物质积累量是物质量积累的重要项,与产量呈现极显著正相关[13]。施氮量对稻米的品质有一定的影响[7]。

降低水稻生长前期的施氮量、降低土壤背景中氮素含量、选育新型品种、生长中期不晒田均对水稻氮肥利用率有着相对可观的提高[14]。水稻的密度增加氮总积累量也随之增加,并且稀植低于中密度和高密度处理的氮总积累量。水稻栽植密度增加的同时氮吸收率有减小的现象。而氮素干物质生产效率在不同栽培密度下无明显差异[15]。在水稻生产中增加氮肥的施用量能够有效地提高水稻氮、磷、钾总积累量,同时增加穗粒肥中氮肥的施用量,可以提高蛋白质的含量,降低直链淀粉含量。高水平施氮量情况下,改善大米的外观品质可以通过减少穗粒肥的施用量来达到[16]。水稻栽植的土壤环境、栽植的品种及栽植施肥比例均能够影响氮肥利用率[10]。在水稻生产中能够获得较好的产量归因于大量的化肥投入,特别是氮肥[16]。

对水稻氮肥的农学利用率和生理利用率影响较大的是水稻施用氮肥后的产量反应,即施肥与对照比增产量大的农学利用率高,如果吸收的氮素相等,那么相应的生理利用率也表现较高。因此,提高水稻氮肥利用率,重点要解决好如何提高水稻的生理利用率,而减少过量吸收将是实现这一目标的主要途径[18]。合理的肥料运筹不但能提高水稻氮素吸收利用率、减少氮肥施用,而且能提高水稻产量、改善水稻品质。因此氮肥运筹是水稻栽培措施的最重要组成部分。在不增加或减少氮肥施用量的前提下,通过调整不同生育期的施氮量可以提高氮肥利用率并增加产量,这为建立水稻生产过程中控制氮肥施用量的新型栽培调控技术模式提供了重要理论依据[18]。“前氮后移”可以促进水稻茎蘖数的提高,增加干物质的积累,随施肥量的增加,有效穗数和产量均有所增加,氮肥的合理运筹有利于水稻建立更加科学的群体结构,协调产量构成因素,产投比高,效益好[19]。

在相同氮水平下,密植增加了单位穗数,提高了作物生物质量从而提高了氮素的积累总量,增加了氮肥吸收量,减少氮素损失[20]。水稻低氮密植栽培保持了稳定高产,同时可以显著提高氮肥利用率,是一种可实现水稻高产高效的栽培模式[21]。氮有许多损失的机会,也是最难管理的营养因素。将氮供应与作物氮吸收平衡是改善作物氮管理的重要组成部分,实现这种匹配的一种常见方式是分割应用氮[22]。水稻氮肥的利用率低,其主要原因是施加土壤中的氮肥部分通过水分挥发、部分残留于土壤中、部分在衰老死亡的植物器官中被浪费。

对土壤进行深旋耕处理,可以将其多年来形成的犁底层打破,使土壤的密度降低,孔隙率增加,蓄水能力增强,有效地促进水稻根系对肥料及矿物质的吸收[23]。常规耕作(通过刮土板犁和旋转)是我国水稻生产中最广泛使用的整地方法。然而,这种做法不仅需要大量的能源和劳动力,而且还会加速有机物的矿化,降低土壤肥力,增加水的消耗,并破坏土壤的化学和物理性质[22]。氮肥的施用维持了土壤氮素水平,未被当季作物吸收利用和土壤残存的氮素占当季氮肥投入总量的55%[24]。随着土层的加深,氮、磷、钾、有机质含量均明显下降。隨着施氮量增加,土壤pH值和有机质含量有所下降,速效钾含量升高,肥料偏生产力和氮肥农学利用效率降低,产量先升高后降低;随着栽植密度增加,土壤pH值与速效磷含量有所下降,表层土壤碱解氮含量略有升高,有机质含量与产量及肥料偏生产力均先升高后降低,氮肥农学利用效率降低[25]。分层旋耕对解决南方稻麦轮作区连年浅耕土壤硬化问题具有一定的推广意义。分层旋耕可以结合秸秆还田方式等其他耕作方式,增加土壤中的有机质含量,能够更好地改善土壤的耕层构造;或者结合轮耕的方式,减少能量投入[26]。

1材料与方法

1.1试验地点及供试材料

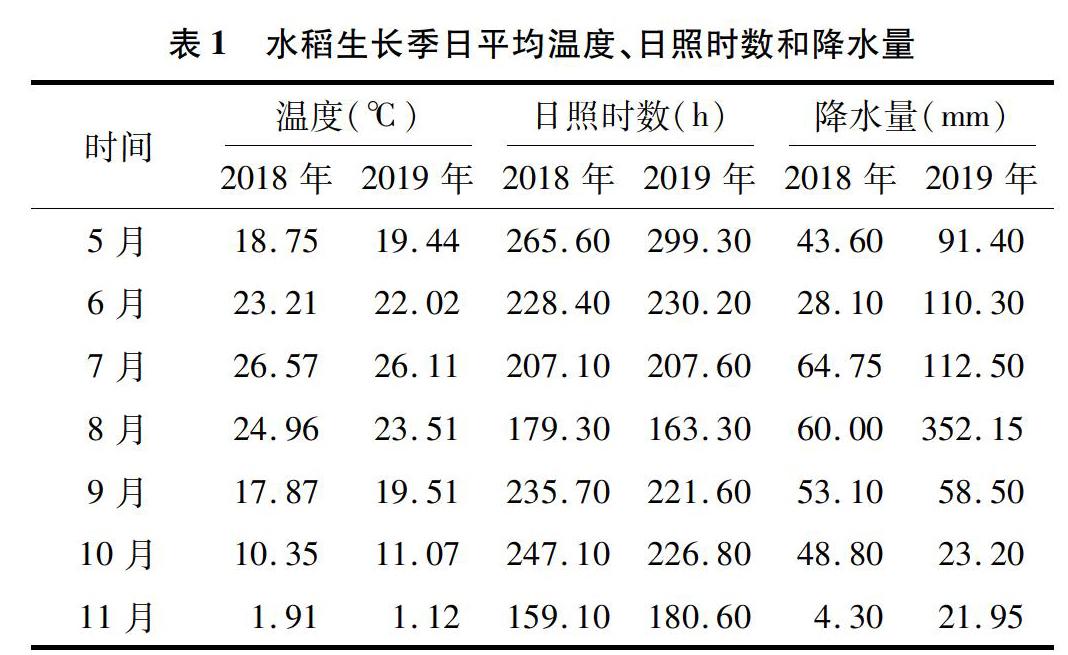

田间试验地点位于辽宁省鞍山市台安县黄沙坨镇五间房村(122°57′35.6″E,41°21′83.7″N)。水稻主要生育阶段的日平均温度、日照时数和降水量见表1。

试验材料为沈稻505(常规粳稻)和粳优165(杂交粳稻)2个品种。沈稻505由沈阳农业大学2005年选育,粳优165为辽宁省水稻研究所2010年选育。试验田土壤基础理化指标:pH值为6.16,有机质含量为35.30g/kg,全氮含量为0.17%,全磷含量为0.03%,全钾含量为1.69%,速效氮含量为141.67mg/kg,速效磷含量为15.13mg/kg,速效钾含量为216.33mg/kg。

1.2试验设计

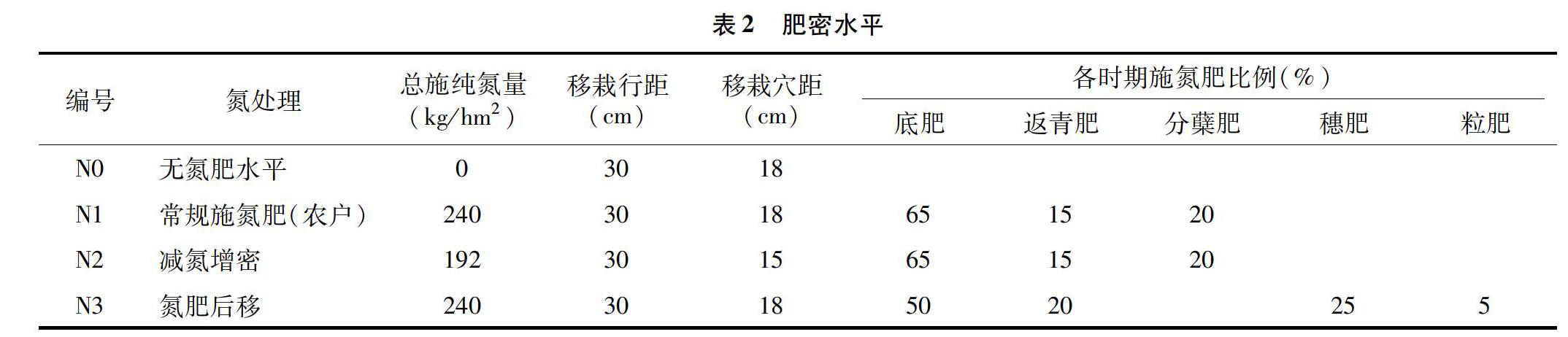

本研究通过2018—2019年2年大田试验,设置4种肥密水平(表2)和2种旋地深度(浅旋参考农户常规操作水平,为15cm;深旋为25cm),采用裂区设计,旋耕深度为主处理,肥密和品种为副处理,小区行长6.5m,每个小区10行,每穴3株苗,3次重复。4月21日育苗,5月25日采用人工插秧的方式进行移栽。

各处理的磷肥和钾肥基施,无氮对照及以上3个处理磷、钾肥施用量参考当地农户施肥情况:有效磷为109.5kg/hm2,有效钾为90kg/hm2。田间管理按照《水稻安全生产技术指南》操作[27]。

2结果与分析

2.1不同处理的水稻产量及其构成因素

从表3可以看出,不同处理条件下,有效穗数2个品种浅旋均是N3处理高于其他处理;粳优165深旋与浅旋处理一致,而沈稻505深旋则以N1处理的有效穗数最高。每穗粒数深旋处理2个品种均为N3处理呈现最高值,而浅旋处理以粳优165的N1处理最高、沈稻505的N0与N3处理高于其他2个处理。结实率浅旋的2个品种、深旋的沈稻505均为N0处理最高,深旋粳优165以N1处理的最高。千粒质量旋耕深度和肥密处理间差异不显著,而2个品种间差异显著,粳优165显著高于沈稻505。产量以粳优165深旋与浅旋的N3处理显著高于其他处理,产量分别达到11.81、10.72t/hm2。沈稻505深旋和浅旋的N3处理产量明显高于其他处理,分别达9.95、10.18t/hm2。

表4为2个品种产量及其构成因素的相关性分析结果,上三角为沈稻505、下三角为粳优165。从表4中可以看出,粳优165的产量与有效穗数呈极显著正相关,与每穗粒数呈显著正相关,与结实率呈负相关,接近显著水平;有效穗数与结实率呈显著负相关;每穗粒数与有效穗数呈正相关,与结实率、千粒质量均呈负相关。沈稻505的产量与有效穗数呈极显著正相关,与每穗粒数、结实率、千粒质量均呈负相关,但均未达到显著水平;有效穗数与每穗粒数、结实率、千粒质量及每穗粒数与千粒质量间均呈负相关,但未达到显著水平;每穗粒数与结实率、结实率与千粒质量呈正相关,但未达到显著水平。

2.2不同处理水稻氮素积累、分配及氮肥利用率

2.2.1不同处理对水稻植株各部位含氮量的影响

从表5可以看出,抽穗期粳优165叶的含氮量明显高于茎鞘和穗部含氮量,穗部氮含量高于茎鞘含氮量。抽穗期叶的含氮量以浅旋粳优165、沈稻505和深旋粳优165的N3处理显著高于其他处理,深旋沈稻505的N3显著高于N0和N2处理,与N1处理差异不显著;成熟期叶的含氮量以浅旋粳优165、深旋粳优165的N3处理显著高于其他处理,浅旋、深旋沈稻505的N3处理显著高于N0和N2处理,与N1处理差异不显著。抽穗期茎鞘的含氮量浅旋、深旋的2个品种均为N3处理显著高于其他处理;成熟期茎鞘的含氮量浅旋和深旋粳优165以N3处理显著高于其他处理,浅旋沈稻505的N3处理高于其他3个处理但差异不显著,深旋沈稻505的N3处理显著高于N0和N2,与N1差异不显著。抽穗期穗的含氮量深旋粳优165以N3处理显著高于其他处理,浅旋粳优165和深旋沈稻505的N3处理显著高于N0和N2处理,与N1处理差异不显著,浅旋沈稻505的N3处理显著高于N0处理,但与N1和N2处理差异不显著;成熟期穗的含氮量以深旋粳优165均以N3处理显著高于N0和N2处理,但与N1处理差异不显著,浅旋粳优165、浅旋沈稻505、深旋沈稻505的N3处理显著高于N0处理,但与N1和N2处理差异不显著。

2.2.2不同处理对水稻氮素分配的影响

从表6可以看出,2个品种各处理的植株各部位氮素积累量,抽穗期表现为叶积累量>茎鞘积累量>穗积累量;成熟期表现为穗积累量>叶积累量>茎鞘积累量。抽穗期的氮素积累量为深旋处理高于浅旋,粳优165在深旋N3处理下氮素积累量最大,叶、茎鞘、穗部氮素积累量的最大值分别为77.28、49.35、17.10kg/hm2;浅旋粳优165各氮密处理均高于沈稻505的各处理。成熟期叶片的氮素积累量以浅旋的粳优165高于沈稻505,茎鞘氮素积累量为沈稻505高于粳优165。抽穗期与成熟期叶、茎鞘及穗的氮素积累量2种旋耕深度的2个品种均表现为N3处理显著高于其他处理。

2.2.3不同处理对水稻氮肥利用率的影响

由表7可知,2个品种的氮素积累量在深旋N3肥力处理条件下显著高于其他处理,粳优165N3处理下抽穗期与成熟期的最高值分别为143.73、206.64kg/hm2,且深旋高于浅旋,粳优165高于沈稻505,呈现出N3>N1>N2>N0的趋势。

2个品种的氮素利用效率浅旋處理高于深旋,同一旋耕深度处理沈稻505的氮素利用效率高于粳优165。2个品种浅旋处理及粳优165深旋处理均表现为N2处理下的氮素利用率显著高于N3和N0处理,N2处理会提高氮素利用效率。氮素农学效率表现为粳优165深旋与浅旋的N3处理均高于N1、N2处理,最大值为深旋N3处理,为17.68kg/kg[JP3];而沈稻505深旋与浅旋的N2处理均高于N1、N3处理,最大值为浅旋N2处理,为13.54kg/kg。

氮肥偏因素生产力表现为浅旋粳优165、沈稻505及深旋沈稻505的N2处理均显著高于N1、N3处理,深旋粳优165的N2、N3处理显著高于N1处理。

氮肥利用率为沈稻505在深旋N3处理下呈现最高值(16.66%),整体看各处理间氮肥利用率均是以N3处理最高,N1次之,N2最低,且深旋高于浅旋;粳优165深旋以N3处理最高,N2处理最低,平均值表现为浅旋高于深旋。

氮素吸收利用率为粳优165在2种旋耕深度下均在N3处理下呈现最高值,沈稻505在深旋处理下在N2处理呈现最高值,在浅旋处理下N3处理高于N1、N2处理,且深旋高于浅旋。

3讨论与结论

3.1不同处理对水稻产量及其构成因素的影响

本试验中,常规施氮和氮肥后移处理下施氮量均为240kg/hm2,而在氮肥后移处理时将施肥时期相对后移,在生长后期施加30%的穗粒肥。试验结果显示,在产量方面,粳优165深旋与浅旋的N3处理显著高于其他处理,产量分别达11.81、10.72t/hm2。沈稻505深旋和浅旋的N3处理的产量高于其他处理,分别达9.95、10.18t/hm2。氮肥后移对产量构成因素也有一定程度的影响。2个品种的深旋肥密处理的有效穗数、每穗粒数平均值均高于浅旋处理,由此可知,在一定条件下通过深旋处理,可以增加有效穗数和每穗粒数,从而提高产量。

减氮增密处理的施氮量为192kg/hm2,2种旋耕处理下沈稻505的产量与N3处理差异不显著,粳优165产量低于N1、N3处理,但是氮素利用效率高于其他处理。因此,某些品种减少施氮量、增加密度,产量下降不显著,可以节本增效。

3.2不同处理对水稻氮素积累、分配及氮肥利用率的影响

本试验中,常规施氮和氮肥后移处理下施氮量均为240kg/hm2,而在氮肥后移处理时将施肥时期相对后移,在生长后期施加30%的穗粒肥。抽穗期与成熟期叶、茎鞘及穗的氮素积累量2种旋耕深度的2个品种均表现为N3处理显著高于其他处理,表明氮肥后移可以提高水稻各部位的氮素积累量。粳优165深旋与浅旋N3处理的氮素农学效率均高于N1、N2处理,最大值为深旋N3处理,为17.68kg/kg;氮肥利用率、氮素吸收利用率均为2种旋耕深度2个品种的N3处理显著高于N1处理。

减氮增密处理的施氮量为192kg/hm2,此处理下水稻植株不同部位的氮素积累量均低于常规施氮处理;氮素利用效率高于常规施氮处理;氮素农学效率高于常规施氮处理,而氮肥偏因素生产力显著高于常规施氮处理;沈稻505的氮素吸收利用率高于常规施氮处理。

综上所述,在常规施氮水平下,适当增施穗粒肥配合深旋处理,能提高水稻的有效穗数、每穗粒数、氮肥利用率、氮素吸收利用率与氮素积累量,从而提高水稻产量。在减氮增密处理下,浅旋粳优165与深旋沈稻505产量差异不显著,但可以提高氮肥偏因素生产力及一定的品种和旋耕处理的氮素农学效率、氮素利用效率,从而节省成本、增加经济效益和生态效益。

参考文献:

[1]褚清河,强彦珍.也谈中国主要粮食作物生产中肥料利用率及其提高途径[J].山西农业科学,2010,38(9):3-8.

[2]CuiX,YanQW,SunJL,etal.Researchprogressonnitrogenuseandplantgrowth[J].JournalofNortheastAgriculturalUniversity,2014,21(2):68-74.

[3]金传旭,钟芹辅,黄大英,等.栽插密度与穴栽苗数对水稻产量及其构成因素的影响[J].贵州农业科学,2012,40(4):85-87,90.

[4]张满利,陈盈,侯守贵,等.氮肥运筹对水稻产量和氮肥利用率的影响[J].作物杂志,2010(6):46-50.

[5]崔月峰,孙国才,王桂艳,等.不同施氮水平和前氮后移措施对水稻产量及氮素利用率的影响[J].江苏农业科学,2013,41(4):66-69.

[6]邓中华,明日,李小坤,等.不同密度和氮肥用量对水稻产量、构成因子及氮肥利用率的影响[J].土壤,2015,47(1):20-25.

[7]ZhouCC,HuangYC,JiaBY,etal.Effectsofcultivar,nitrogenrate,andplantingdensityonrice-grainquality[J].Agronomy,2018,8(11):246.

[8]赵黎明,李明,郑殿峰,等.水稻光合作用研究进展及其影响因素分析[J].北方水稻,2014,44(5):66-71.

[9]贾宝艳,王伯伦,王术,等.辽宁省水稻光合特性及其与产量的关系[J].安徽农业科学,2007,35(13):3834-3836.

[10]樊红柱,曾祥忠,张冀,等.移栽密度与供氮水平对水稻产量、氮素利用影响[J].西南农业学报,2010,23(4):1137-1141.

[11]陈书强.氮肥运筹对水稻生育动态和茎蘖利用特征的影响[J].湖北农业科学,2018,57(6):20-25.

[12]李迪秦,唐启源,翟玉光,等.氮肥施用模式对中籼超级稻产量及辐射利用率的影响[J].湖南农业大学学报(自然科学版),2010,36(5):489-494.

[13]周兴涛,张洪程,许轲,等.不同类型钵苗摆栽密度对粳型超级稻产量及光合物质生产特征的影响[J].中国农业科学,2013,46(17):3545-3561.

[14]彭少兵,黄见良,钟旭华,等.提高中国稻田氮肥利用率的研究策略[J].中国农业科学,2002,35(9):1095-1103.

[15]李静.不同生态条件和栽培密度对水稻氮磷钾吸收利用特性的影响[J].杂交水稻,2015,30(3):58-65.

[16]ZhuZL,ChenDL.NitrogenfertilizeruseinChina-contributionstofoodproduction,impactsontheenvironmentandbestmanagementstrategies[J].NutrientCyclinginAgroecosystems,2002,63(2/3):117-127.

[17]ZhangYA,LiuMJ,DannenmannM,etal.BenefitofusingbiodegradablefilmonricegrainyieldandNuseefficiencyingroundcoverriceproductionsystem[J].FieldCropsResearch,2017,201:52-59.

[18]張满利,陈盈,隋国民,等.氮肥对水稻产量和氮肥利用率的影响[J].中国农学通报,2010,26(13):230-234.

[19]徐漫,卢晶晶,李春泉.不同氮肥施用比例对水稻产量及氮素利用率的影响研究[J].北方水稻,2018,48(6):23-25,37.[HJ2.01mm]

[20]王秀斌,徐新朋,孙刚,等.氮肥用量对双季稻产量和氮肥利用率的影响[J].植物营养与肥料学报,2013,19(6):1279-1286.

[21]沈涛,杨志长,胡宇倩,等.低氮密植栽培对机插晚稻产量及氮素吸收利用的影响[J].西北农业学报,2019,28(5):729-734.

[22]HuangM,ZhouXE,ZouYB.Improvingnitrogenmanagementforzero-tillagericeinChina[J].TheCropJournal,2018,6(4):406-412.

[23]MohantyM,BandyopadhyayKK,PainuliDK,etal.WatertransmissioncharacteristicsofaVertisolandwateruseefficiencyofrainfedsoybean[Glycinemax(L.)Merr.]undersubsoilingandmanuring[J].Soil&TillageResearch,2007,93(2):420-428.

[24]肖荣英,王开斌,刘秋员,等.施氮量对水稻产量、氮素吸收及土壤氮素平衡的影响[J].河南农业大学学报,2019,53(4):495-502.

[25]李思平,曾路生,吴立鹏,等.氮肥水平与栽植密度对植稻土壤养分含量变化与氮肥利用效率的影响[J].中国水稻科学,2020,34(1):69-79.

[26]张军,启朔,丁为民,等.分层旋耕对水稻土耕层物理性状的影响[J].南京农业大学学报,2015,38(6):1016-1022.

[27]王术,王铁良.水稻安全生产技术指南[M].北京:中国农业出版社,2012.