人教版高中物理新旧教材逻辑对比分析

——以“自由落体运动”为例

□居 津 侯 芳

(1.江苏省苏州实验中学,江苏苏州 215011;2.苏州科技大学物理科学与技术学院,江苏苏州 215009)

“自由落体运动”经常被作为优质课的比赛或教研活动探讨的课题.在人教版普通高中教科书《物理》(以下简称“新教材”)和普通高中课程标准实验教科书《物理》(以下简称“旧教材”)中,这一节相比于其他章节,改动较大.本文主要从教材逻辑方面进行对比分析.

一、新旧教材对比分析

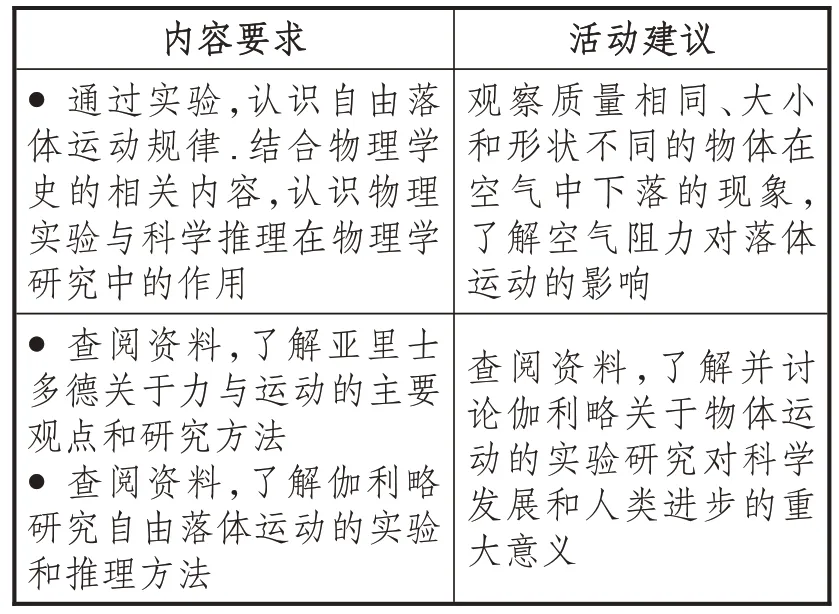

课程标准是教材编写的重要依据,教材的编写在遵循课程标准精神的基础上,可以进行有逻辑性、创造性的内容选择与重组.《普通高中物理课程标准(2017年版)》在内容标准中明确了“自由落体运动”的学习内容[1](如表1).从内容要求表述中可以发现,自由落体运动规律的习得离不开物理学史的研究.以下将对新旧教材落实课程标准做详细对比分析.

表1 “自由落体运动”内容标准

(一)体例结构对比

新旧教材编写体例大致相同,均包括:主要内容、演示、实验、做一做、STSE和问题与练习.但新教材在节首设置了“问题”,通过创设真实的情境问题,引发学生对所学内容的主动思考,培养学生的问题意识及提出问题的能力.同时,新教材在这一节还设置了“科学漫步”,用以介绍伽利略对自由落体运动的研究,介绍关于自由落体运动的重要史实,以开阔学生的视野.

(二)学科逻辑对比

知识的构成要素包括符号表征和逻辑形式.符号表征是人类对于世界的认识成果,任何知识都是以特定的符号作为表征的,属于外显的知识体系;逻辑形式则是人认知世界的方式,是知识建构的逻辑过程和人认识知识的逻辑思维过程,属于内隐的知识体系.不同的学科有各自的知识特色,知识体系的建构过程也有各自不同的规律.不仅如此,即使是同一学科,对于不同的知识,构建的过程也不尽相同,这就是教材的知识体系逻辑,也就是学科逻辑.

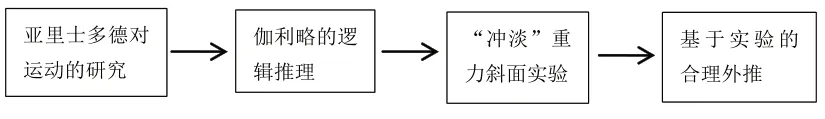

旧教材将“自由落体运动”知识设置为两节.前一节为“自由落体运动”,教学内容如图1 所示.后一节为“伽利略对自由落体运动的研究”,教学内容如图2所示.

图2 “伽利略对自由落体运动的研究”教学内容

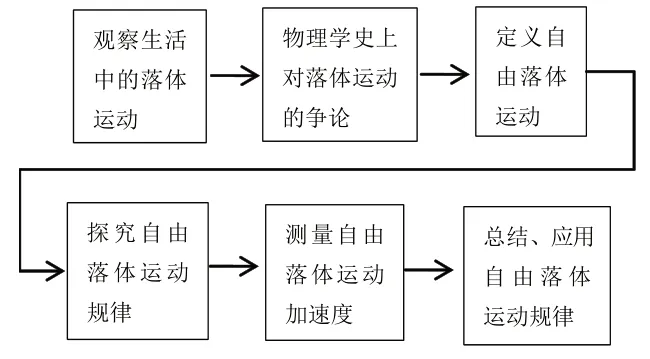

新教材将旧教材的两节内容归并为一节,将物理学史作为选学内容放置于“科学漫步”之中,其教学内容如图3所示.

图3 新教材“自由落体运动”教学内容

旧教材的学科逻辑是将自由落体运动规律与物理学史分为两节进行教学,人为地割裂了对自由落体运动的研究,造成在实际教学过程中学生不能真正体会到匀变速直线运动的研究方法,对伽利略的科学思想方法也只是浮于表面的了解.这不利于学生物理观念的形成和科学探究能力的培养.新教材调整了教材的编排,将生活真实情境与物理学史的发展历程和科学家的研究过程相结合,并融入教学过程.这相对于旧教材更符合该内容知识体系的构建过程,有利于学生在前概念的基础上更好地接受新知识、找寻新规律.

(三)认知逻辑对比

认知逻辑建立在学生习得新知识的心理适应性基础上.按人类认识自然规律的基本顺序,一般规律的认知应从简单到复杂,从熟悉到陌生,从具体到抽象.学生的认知过程主要包括两个方面即思考和体验.任何知识或规律的认知要经历从理解到应用的过程,这就是认知的逻辑.教材的编写只有更符合学生的认知,才能使学生在已有知识的基础上进行新知识的建构、理解和应用.

首先,从自由落体运动的主要知识内容看.旧教材先提出一个“不同物体,下落快慢是否相同呢?”的问题,接着给出了牛顿管的演示实验,然后定义了自由落体运动,并用一句话“许许多多事实表明,自由落体运动是初速度为0 的匀加速直线运动”的物理规律.整个认知过程并未建立在学生已有知识的基础上.对于落体运动中“阻力影响因素”的得到显得非常突兀,属于知识的告知,而非学生的感悟与习得.新教材先提出了“结合实验及生活中的经验,讨论:什么因素影响物体下落的快慢?”的问题,让学生有所思考,并给出了历史上关于落体运动的争论,进而提出阻力的影响,再给出牛顿管实验,更符合学生的认知规律,即在知识习得的过程中,铺设层层台阶,从学生已知和熟悉的现象说起,形成有意义的学习.

其次,从教材的文字表述看.旧教材的文字说明较少,且陈述较多,设置的思考问题较少.新教材文字说明较多,且在每个关键点均设置了相关问题要求学生思考,更体现出了学生的主体性.

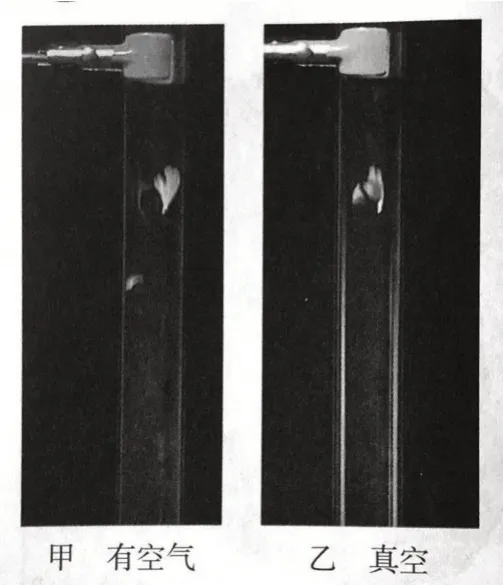

再次,从插图的使用看.旧教材的牛顿管实验只是使用简短的文字表述,并未阐明实验现象和结论,学生要从这些简短的文字表述中寻找规律有一定的难度.新教材将牛顿管内有空气和真空两种情况下的羽毛和铁片下落情况做成对比图(如图4),更具有可视性和真实性,让学生有了更可靠的视觉体验,更容易找到物体下落的影响因素,同时也给没有条件做实验的学校提供了有力的实验依据[2].

图4 牛顿管实验照片

最后,从实验安排看.物理学科的学习离不开实验.两版本教材都安排了牛顿管演示实验和打点计时器学生实验.新教材添加了选做实验:用手机测自由落体加速度.当代社会,手机已成为必不可少的通信工具,但现代化的手机在功能上并非仅限于通信.如今,手机还可以帮助学生去进行有意义的学习.教材在这里设置用手机测定重力加速度的实验更显得生活化,对学生而言具有一定的趣味性和探索性.学生在学习完这节内容后可以立即按照教材内容用手机进行操作实验,这在让学生体验用手机测定重力加速度的同时,还可以大大激发学生探究规律的兴趣,同时潜移默化地提高学生动手操作的能力和分析实验数据的能力.

(四)教学逻辑对比

教学逻辑一般包含“教的逻辑”和“学的逻辑”,此部分主要讨论“教的逻辑”,主要对比分析教材的可教性.从教材栏目的设置,我们可以看出“教的逻辑”.新教材最大的改动就在于课前设置情境问题导入,从学生熟悉的真实情境展开主要内容.新教材更注重知识的体系化,以“自由落体运动”这节内容为例,正文与各个栏目配合合理,图文匹配度高,给教师预留的空间较旧教材更多,教师的教学更具主动性和创造性.

二、“自由落体运动”教学逻辑的实践

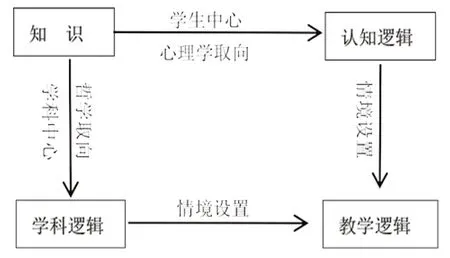

物理是一门逻辑性很强的学科,这样的学科更要讲究教学逻辑.一个好的教学逻辑可以通过情境设置将知识的学科逻辑和学生的认知逻辑有机地结合在一起[2](如图5).这种情境设置可以是概念的由来、规律的建立过程、实验的设计方案改进等等.

图5 三大逻辑之间的关系

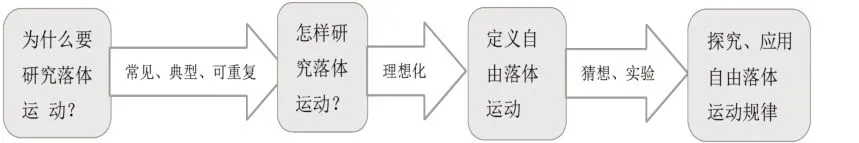

无论是概念课、规律课、实验课或者复习课,都要把握好这个教学逻辑.一个好的教学逻辑,必须要有一个好的逻辑起点.不同的物理课型,逻辑起点也各不相同.以“自由落体运动”这节规律课为例,笔者定位的逻辑起点为“为什么要研究落体运动”.整节课的教学逻辑线索如图6所示.

图6 “自由落体运动”教学逻辑线索

具体教学流程大致如下:

(一)新课引入(阐释为什么要研究落体运动)

1.教师打翻桌上的杯子.

2.举例生活中的常见落体运动.

(学生观察,回忆生活中的相关细节.)

3.教师讲述伽利略对落体运动的评价.

(1)它是“自然界实际发生的具有加速度的”现象.

(2)“以对任何人都常见的、明显的方式发生的”现象.

(3)没有比总是以同一方式重复它更简单了.

教师总结:从物理学史角度来说,人们对于运动的最早研究就是对落体运动的研究.

【设计意图】体现出落体运动在生活中的常见性,凸显落体运动在加速运动中的常见性、典型性、可重复性,从而体现物理研究的方法与思想.

(二)教学过程

第一部分:以亚里士多德对落体运动的观点,引出空气阻力对落体运动的影响

教师介绍亚里士多德在《物理学》中的观点——重物下落比轻物要快,引导学生对该观点进行讨论.课堂实验展示纸团和纸片下落过程.

(学生活动:1.观察实验;2.上台操作,将纸片揉成纸团后与铁球同时下落.)

提问:在不改变物体质量的情况下,有什么方法可以改变物体下落的快慢?

提问:亚里士多德的观点准确吗?他忽略了什么因素的影响?

(学生答:亚里士多德观点的错误,他忽略了空气阻力的影响)

【设计意图】从学生的前概念入手,培养学生将生活经验运用到物理实验中的能力.

第二部分:探究在没有空气阻力的情况下,落体运动的快慢和质量的关系

引发思考:如果没有空气阻力的影响,落体运动的快慢与质量有关吗?

演示牛顿管实验.

第一次:未抽气,管内空气与大气相通.铁片和羽毛下落有明显快慢差异.

第二次:抽气20 秒,管内气体很稀薄.铁片和羽毛下落快慢几乎没有差异.

播放事先制作的慢放视频,以便更清楚地观察.

提问:没有空气阻力时,轻物、重物哪个下落地更快?

(学生回答:一样快.)

【设计意图】培养学生观察现象、总结规律的能力.通过逐步抽气的实验过程,培养学生的逻辑思维和推理能力.

第三部分:建立自由落体理想运动模型,即定义自由落体运动(利用物理学史,分三部分阐释怎样研究自由落体运动并建立理想模型)

回顾历史故事《斜塔上的实验》,提问:伽利略的实验中是否没有空气阻力?

(学生答:有空气阻力,空气阻力远小于重力时可以忽略不计.)

提问:为什么实验结果和没有空气阻力时一样呢?

引导:在现实空间中,绝对的真空不存在,但是为了得到科学的结论、规律,我们要进行必要的理想化、简化.落体运动的理想状态——没有空气阻力(只受重力),由静止释放.这个理想运动模型我们叫作自由落体运动.

(学生倾听、思考理想模型在物理中的地位.)

总结:自由落体运动特点:1.初速度为零;2.只受重力.

【设计意图】体现物理探究应抓住主要因素、忽略次要因素的思想,凸显物理模型在科学探究中的重要性.

第四部分:探究自由落体运动的规律

让学生猜想自由落体运动的规律.

提问:匀加速直线运动具有怎样的运动规律?

(学生罗列匀加速直线运动的公式.)

提问:我们在研究自由落体运动的过程中,哪些物理量比较方便、可以直接测量?

(学生回答:位移、时间关系.)

引导学生选择:①1∶3∶5∶7∶9;②位移和时间成正比.

提问:测量自由落体运动的过程中有哪些困难?

(学生答:下落太快,时间难以测量.)

展示1593年时人们研究自由落体运动规律时的油画——斜面实验,指出自由落体相当于物体在90°“斜面”上的运动.教师与学生共同完成斜面实验.

(找5位学生参与斜面实验.)

【设计意图】再现伽利略理想斜面实验,培养学生的科学态度与责任.让学生体验伽利略理想实验,体会如何进行合理外推,同时培养学生的探究能力.

第五部分:重力加速度

引导:使用不同物体进行的反复实验表明,在同一地点,一切物体自由下落的加速度都相同,这个加速度叫作自由落体加速度,也叫作重力加速度,通常用g 表示.重力加速度方向竖直向下.展示各地重力加速度,让学生总结g维度表格规律.

总结:重力加速度g=9.8m/s2或10m/s2;高精度的重力加速度属于国家机密.

【设计意图】培养学生的归纳总结能力,并通过认识重力加速度的重要性培养学生维护国家安全的意识,提升学生的社会责任感.

第六部分:归纳应用自由落体运动的运动学规律(整个教学带领学生经历从生活到探究再到实践的认知过程,更符合学科逻辑、认知逻辑和教学逻辑)

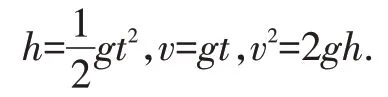

得出自由落体运动规律:

提醒学生公式适用于从静止开始,不适用于自由落体中间片段.

安排课后活动:根据本节课所学制作反应尺(学生课后完成制作).

【设计意图】培养学生的知识迁移能力,运用知识解决实际问题的能力.

新教材的编写广泛采用了与生产、生活和科技相关问题相联系的方法,将知识点融入真实情境中,因此整体把握新教材的逻辑编写体例,设计符合学科逻辑、认知逻辑和教学逻辑的教学十分必要.教学是一门艺术.所谓教无定法,贵在得法,相信符合逻辑的教学必然会更符合物理学科的特点,更容易被学生接受,也更能将知识与能力有机地融为一体 .