我国大规模通用语普及率调查研究及改进策略

冯敏萱 毛雪芬 曹紫琰 李素琴 陈小荷

(南京师范大学 文学院,江苏 南京 210097;南京理工大学 教务处,江苏 南京 210014)

一、引言

我国语言状况复杂,推广国家通用语言是首要任务,大规模通用语普及率调查研究有利于科学制定国家语言政策,发挥语言效用。我国现有大规模通用语普及率调查主要有三次,分别是1998-2004年中国语言文字使用情况调查(大部分集中于2000年完成,所以下文一律用2000年来指该次调查的时间)、2010年-2011年普通话普及调查(下文用2010年来指该次调查的时间)以及2017年至今的县域普通话普及情况调查(即有2017年和2018年两次调查),基本反映了二十年来我国的通用语普及状况及国民普通话能力情况,为我国语言文字事业发展及政策规划提供了重要参考;而另一方面,现有研究和调查数据表明,当前调查工作中也存在一些问题;以2018年调查为例,调查方案设计不够科学合理,调查样本选择缺乏普遍代表性。[1]结合三次大规模调研,本文着重针对最新的2018年调查,分析了样本选择、评测机制及实施过程上可能存在的问题和原因;并围绕“到2020年全国普通话普及率平均达到80%以上”[2]的要求,在样本数据比例的设置、评测内容和调查形式的改进、调查人员的素质培养等方面提出具体改进措施及建议,继续增强大规模通用语普及率的调查研究的科学性和准确性。

二、国内外大规模通用语调查综述

大规模的语言调查在国外起步较早,概述相关发展,以期探究我国大规模通用语普及率调查的特点与存在的不足。

(一)国外大规模通用语普及率调查发展概述

普查是国外面向通用语普及率的大规模研究的主要方法;抽查的规模与普查相比,整体偏小。[3](P67-72)国外的语言普查在全国范围内开展,主要是在人口普查的基础上加入语言普查的基本指标,调查范围广,时间周期长,数据收集方式多为问卷调查和普查人员登门统计,如美国每10年开展一次语言普查。调查内容结合各国国情会有所侧重,如美国调查内容主要围绕家里常用语言的使用状况开展,加拿大还增加对英、法两种官方语言认知程度的调查。[4](P99-104)

综上,国外大规模的语言调查多结合人口普查进行,问卷内容设计较为简单直观,便于操作,主要针对国家通用语掌握情况以及国内不同语言使用现状及共存情况。这类调查方式往往定期开展,数据可实现稳定更新,更易进行对比研究,发挥其有效性。

(二)国内大规模通用语普及率调查发展特点与不足

与国外相比,我国大规模通用语普及率调查有以下特点:1.在调查方法上,主要采取抽样调查。我国人口总数巨大、语言情况复杂,一方面,需要统筹考虑语言普查的目标需求、操作成本及效益等因素,另一方面,规范的抽样调查也可以大体反映我国通用语的普及情况和基本格局,具有普查效果。2.在调查机构上,自2000年起政府行政手段开始介入调查。语言调查机构开始由政府管理部门国家语言文字工作委员会组织。3.在调查内容与目的上,我国不仅调查通用语普及的基本状况同时也考察普通话能力的发展态势,更为注重对政策规划的实用参考。比如前两次调查均显示普通话普及程度在城乡比例上差距明显,针对农村地区的语言扶贫政策提上日程;2017年开展至今的县域普通话普及情况调查,正是以乡镇和农村地区为重点,以县域为单位开展,更加符合我国当前语言扶贫的战略需要。总得来说,我国大规模通用语普及率的调查地位越来越高,呈现出与语言政策结合紧密、调查范围逐步深化的发展趋势。

但从当前大规模调查中也能窥见一些问题。最新的2018年开展的调查紧随2017年调查之后,没能及时吸取前一次调查的问题与教训,娄晶在2019年普通话调查和测试集中调研会上提出2018年调查存在调查方案不够合理,调查样本缺乏代表性的问题。[1]下文将围绕这一问题进行具体分析,以期对后续开展的大规模通用语普及率调查提供参考。

三、大规模通用语普及率调查的相关问题探析

结合2018年县域普通话普及情况调查统计平台的数据统计及对调查录音的抽查进行具体分析,可能存在以下原因:

(一)调查样本选择方面

1.抽样选择的科学性须加以强化。首先是个别调查地区的样本选取未经严格的科学抽样。2018年调查的数据显示,基本条件大致相同的县域的调查结果方差很大,能差出二三十个百分点。其次是调查对象选取的随机性较难确保。调查人员在调查时容易对普通话掌握程度较好的人具有主观倾向性。

2.调查样本数据比例设计合理性有待提高。在实际调查过程中,所选取的各要素样本比例与当前社会的实际变化情况贴合度不够,年龄、职业、受教育程度以及所在不同场合等各类调查条目在调查比例上的合理性有待调整。

(二)评测机制和评测内容方面

1.考察维度与评测层级需继续调整深化

通过对现有调查指标“听懂”、“会说”两项的初步尝试后,可以适当增加对普通话理解能力的评测。在“会说”层面,2018年的调查尝试出示一段短文节选,由调查对象朗读,调查员进行录音。但是这种调查方式只能评判被调查者普通话能说得有多标准。由于文字是第二性、语言是第一性,“会读文字”并不能代表“会说语言”。因此,考虑增加被调查者对朗读内容的理解。增加语义理解评测,尤其对多民族多语言地区来说,才更能彰显普通话普及的真正效用与意义。评测层级方面,以2018年调查为例,“会说”指标有被调查者自己认为和调查员判断两种,而“听懂”作为关键性指标,却没有明显分级;并且评测“听懂”在“完全可以”、“部分听懂”、“几乎听不懂”的现有维度上也有待进一步细化。除此之外,少数民族地区学习普通话和汉族地区学习普通话上有各自的特点,在普通话普及调查中还未予以关注,这一因素对普通话普及调查设计、实施及普及率计算的影响,值得思考。

2.对普通话水平证书的考察设置不适应当前需求

普通话水平测试作为标准参照性考试,其性质是适用于具有相应文化水平和业务素质要求的群体。[5](P91-97)除了公务员及事业单位人员外,大多数被调查者并不具备该证书;并且由于该数据是根据调查对象的表述来填写,也无法验证其真实性并进行修改。

3.普及率标准门槛降低,间接影响指标真实性

以往衡量通用语普及率的关键指标是“是否会用普通话与人交流”,现在这一指标变成了高水平普及率的关键指标。而现在通用语普及率的关键指标为“是否能听懂普通话”。这一普及率标准的降低,使得数据的真实性和精准性有所折损、无法兼顾。

(三)调查实施方面

1.部分调查员是非专业人员,专业能力素养有待加强。部分抽查录音数据显示,个别地方的调查员普通话水平明显达不到《手册》要求的“二级甲等及以上水平”,对评测标准的把握不够,使得调查中主观性误判率有所上升。

2.调查培训以及后续的学习进修需更加规范细致。抽查录音发现,有些调查录音基本上是调查员在自问自答,没有调动调查对象的参与积极性,这样会影响对调查的真实性判断。并且调查工作多繁重琐碎、强度大、战线长,存在调查对象不配合、语言沟通不畅等各种各样情况。

四、大规模通用语普及率调查的相关改进策略

结合上述问题探析,样本选择、评测机制、调查流程需要进一步的规范和改进,策略如下:

(一)样本选取方面

研究表明,各阶层普通话使用情况与被调查者的个人层次保持着某种程度的对应性。[6](P21-27)2010年调查与2000年调查相比,从城乡角度看,乡村和城镇都有明显的上升,且乡村增幅均高于城镇,但在占比上与城镇差距仍在14%前后,较为一致。[7](P2-10)从性别角度看,男女使用普通话的比例均有明显增幅,且幅度相差不大,没有明显的性别差异。因此主要针对被调查者的年龄、学历、职业相关比例调整提出建议:

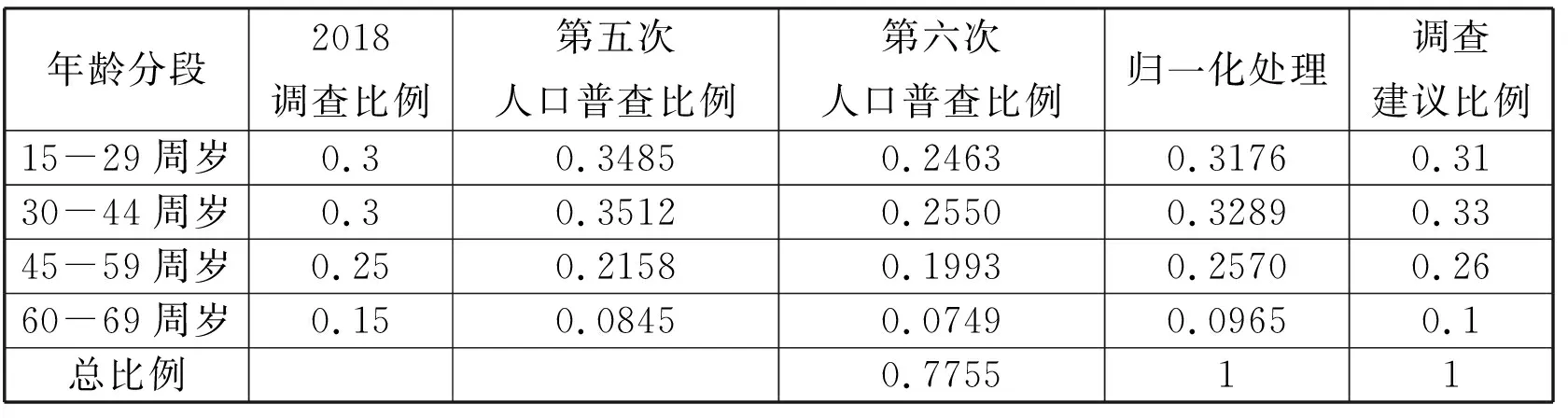

1.年龄

年龄因素是影响语言掌握情况不可忽略的因素,[8](P36-43)如胡淼就在调查中发现,年龄越小的人不仅普通话能力相对越好,而且在语言的使用方面和语言态度方面也更倾向于对普通话的选择。[9](P28-35)参照三次大规模调查数据,普通话普及程度在30~44岁这一年龄段增长幅度最大,这也符合第五次和第六次人口普查比例中年龄分层趋势,因此建议年龄分布比例结合第五次和第六次人口普查数据进行适当倾斜,其中针对第六次人口普查数据四个年龄段的比例未达百分之百的情况,进行归一化处理。具体调整建议如下(见表1):

表1 年龄分布人口数据及调查比例建议

2.学历

研究表明,学历越高,使用普通话的比重越大。[8](P36-43)一方面,在各个层次的教育阶段中,中学阶段对普通话的掌握有突出影响,[10](P33-36)结合第六次人口普查数据中的学历比例进行调整的同时,也考虑到普通话的学历因素中因城乡带来的差异。鉴于“镇”在我国城镇化进程中已经发展成不容忽视的区域类型,本文采取市-镇-村的区域划分,[11](P54-57)即建议区分城市、乡镇和农村,并给予不同的学历分布比例(见表2):

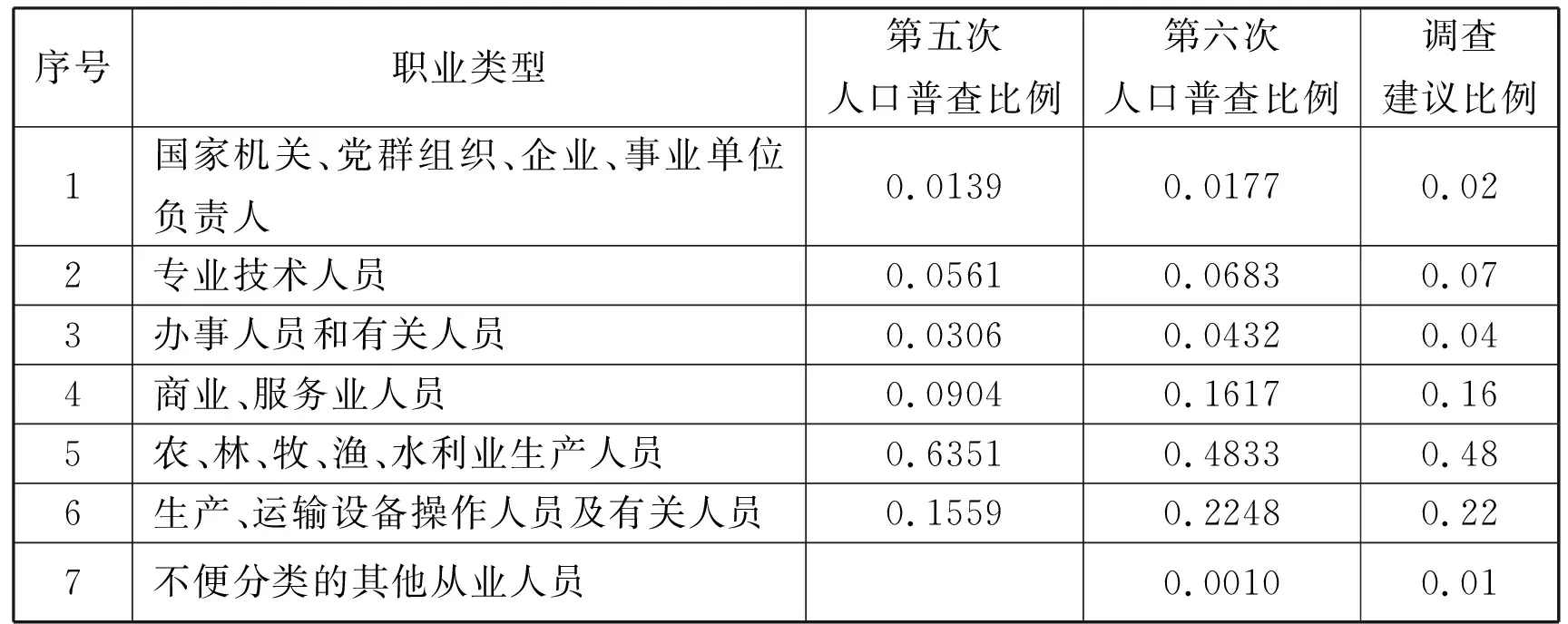

3.职业

职业地位作为社会分层的指示器,与被调查者的语言面貌呈高度相关。李会荣、沈芳将职业划分为五大类,并以“能使用比较标准的普通话”这一指标衡量,数据显示有明显的梯度变化。[12](P109-116)为了更加科学准确地确定抽样比例,建议与国家统计局第五、第六次人口普查中的职业分类数据保持一致,尤其关注“农林牧渔水利业生产人员,生产运输设备操作人员,商业服务业人员”三类职业人群。具体调查比例建议如下(见表3):

表3 职业类型分布人口数据及调查比例建议

(二)调查场景方面

2010年调查的数据显示,人们在不同场合常说普通话的人数比例有显著区别。[13](P2-12)依据上述职业类型的调整划分,建议尽量选择“集市、农贸市场、商场、超市”、“医院、卫生所、理发店”和“建筑施工队、物流公司”作为指定的调查场所。除此之外,建议每个拥有6个以上乡镇及村的县域,必须选取与以往调查不同的乡镇及农村进行抽样。乡镇及村数不足的县域可在抽样以往未调查的镇村基础上再重复调查往年被调查过的镇村,但必须更换调查场所。调查时间也建议尽量集中在1-2天内进行兼顾样本比例的随机采集。

(三)评测机制方面

1.对现有的调查评测问题进行修改完善

(1)取消“有无普通话证书”调查条目。如何打破普通话测试的业务壁垒,是后续普通话测试工作需要重点关注的层面。

(2)增加对普通话理解能力的评测内容。可采用短文本的语篇理解测试作为评测依据,如2018年8月19日新闻联播文稿内容《<中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见>中的任务目标》。以选定的新闻联播内容为标准,对普通话语音、语速、语义等都能有统一的要求,使得调查结果的可控性增强。调查员需请被调查人听完该新闻后再依据所听情况进行预设问题的回答。此外,建议替换掉“是否会说普通话”,增加“是否会用普通话与人交流”这一调查问题,配合被调查人自己的评价,结合被调查者回答的实际情况,给出相应评价。

2.细化具体的调查条目以及相应的评测等级

首先,借鉴2018年调查中“是否会说普通话”细分为被调查者自己认为和调查员判断这一优点,“是否能听懂普通话”和“是否会用普通话交流”也建议采取“自己认为”和“调查员判断”的细化方式。

其次,对具体的调查条目细化评测等级。例如,针对“是否能听懂普通话”这一关键指标,原本的3度值标记(即1完全可以/2部分听懂/3几乎听不懂)相对粗糙,建议采用5度值(1完全能懂/2大部分能懂/3一半能懂/4小部分能懂/5几乎听不懂)来标记。而对“是否会用普通话交流”这一指标,建议“自己认为”一栏设置“1是且顺畅/2是且基本顺畅/3是但不顺畅/4否”的具体填写内容,“调查员判断”一栏填写内容还与之相应增加“1二甲以上/2三乙至二乙3低于三乙)/4否”的等级判定。

3.提出普及率分体系评估以及各指标设计权重的设想

《国家通用语言文字普及攻坚工程实施方案》明确,到2020年全国普通话普及率平均达到80%以上。这一目标对于汉民族地区具有积极指导作用,但忽视了是否有利于最佳的“多样统一”发展的语言生态。据第六次人口普查数据显示,少数民族青壮年(年龄18-59岁)人口占少数民族总人口比例是61.15%。建议考虑数学中斐波拉契数列的黄金分割比例,将0.618作为少数民族地区通用语普及率的最佳点。

另外,通用语普及率应该是一个综合评估值,而非单项标准。据2010的调查显示,人们在工作中使用普通话,生活中自由选择,一定程度上更多地选择少数民族语言或方言。为有效协调国家通用语言与其他语言或方言的和谐共存,在计算普及率时,建议考虑为工作中和生活中使用普通话的比例设置权重,如:

[(工作使用普通话比率*7+生活使用普通话比率*3)/10]*会用普通话与人交流比率

(四)调查实施方面

提高调查员普通话水平,增强过程规范性。选择调查员应优先考虑普通话水平测试员,其次是普通话水平达二级甲等及以上的教师,同等条件下选拔测试经验丰富的人员。同时加大对调查员的普通话水平的考核评估与培训,跟进调查员的进修情况。除此之外,鼓励调查员想尽办法去调动被调查者的积极参与。比如在集贸市场等具体场所的调查中,当被调查者不太听懂调查员的普通话或害羞等不太愿意配合时,建议调查员使用当地方言去做沟通,从而吸引更多普通话不好的居民愿意配合调查。

五、结语

现有的通用语普及率调查基本能反映近二十年来我国的通用语普及状况及国民普通话能力情况的发展态势,是我国语言文字事业发展及政策规划的重要参考依据,但也存在一些问题。大规模通用语普及率要想实现持续有效调查,在样本选取、调查场景、评测机制、调查实施等方面仍需继续改进,相关改进策略的实施也离不开有关部门、调查员以及被调查者三方的大力配合与支持。

此外,未来工作中,在辩证看待语言多样性和统一性的前提下,为了寻求最佳语言融合发展政策,大规模通用语普及率调查还应关注汉族地区和少数民族地区学习普通话的不同特点与差异,对评测标准予以区分;同时,应继续加大计算机投入,最终实现机器评测为主,调查人员评测为辅的评测构想。此外,目前调查在听懂指标和可交流指标上,存在较大的数据差异,未来通用语的普及关注点需要从量上提升到普及的质上。