急诊科心肺复苏后患者自主循环恢复的影响因素

张春艳 孟宇 池菲 梁建琴 安慧茹 李香兰

呼吸心跳骤停(cardiopulmonaryarrest,CA)是急诊科常见急危重症之一。心肺复苏(cardiopulmonary resuscitation,CPR)是抢救呼吸心跳骤停的重要措施。近十年来国内外相继出台了多部心肺复苏相关指南及共识,其理论及实践均得到了一定的普及,但目前国内院外及院内抢救成功率仍较低[1]。本研究结合我院急诊科进行心肺复苏患者的相关资料,回顾分析影响复苏患者自主循环恢复的相关因素,旨在为提高心肺复苏成功率提供理论依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2018年1月至2019年12月本院急诊科CA后经心肺复苏的患者作为研究对象。包括院外发生CA送至我院急诊科抢救及院内本科发生的CA病例。CA诊断标准包括患者意识丧失,大动脉搏动消失,呼吸停止或仅有喘息。确诊需根据心电图或心电监护显示室颤、无脉室速、心搏停止及无脉性电活动之一者为判断依据。共纳入研究152例。其中,男102例,女50例;年龄18~90岁,平均年龄(51.43±15.29)岁。所有患者为突发意识丧失,大动脉搏动消失,无自主呼吸,心电图证实为心脏停搏、无脉性电活动、心室颤动。其中考虑心源性疾病(冠心病心肌梗死、心肌炎、瓣膜病、心源性猝死等)67例,非心源性疾病(中毒、电击、窒息、肺部疾病、肺栓塞、脑血管病等)85例。

1.2 纳入与排除标准 纳入标准:(1)年龄>18岁;(2)为非创伤性因素致CA者。排除标准:(1)年龄<18岁;(2)创伤性CA者;(3)患者资料不完整;(4)肿瘤晚期;(5)家属中途放弃抢救者。

1.3 方法 参照 Utstein模式,对我院急诊科 CA病例给予相应病历资料登记,其中患者一般资料包括患者性别、年龄(<65岁、≥65岁)、既往病史(是否合并心脏病史)、CA发生地点(院内、院外)、CA发生时间(8∶00~20∶00、20∶00~次日8∶00)、CPR距CA时间(≤5 min、>5 min)、首次监测心律(可除颤心律包括室颤/无脉性室性心动过速、不可除颤心律包括无脉性电活动/心脏停搏)、CA可能病因(心源性、非心源性)、CPR持续时间(<30 min、30~60 min、≥60 min)、肾上腺素累积剂量(≤5 mg、>5 mg)、是否使用胺碘酮/利多卡因;一线复苏医生工作年限(<7年、≥7年)等 ;复苏结果(观察终点)包括自主循环未恢复、自主循环恢复(restoration of spontaneous circulation,ROSC)。ROSC为恢复自主心律,窦性或室上性心律,且收缩压≥50 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa),上述指标维持≥20 min[2]。首次监测心律是指 CA开始时通过心电监护仪或除颤监护仪记录的心脏节律,其中可除颤心律包括心室纤颤 (ventricularfibrillation,VF)、无脉性室性心动过速 (ventriculartachycardia,VT)。回顾分析可能影响ROSC成功率的相关因素。本研究符合医学伦理学标准,并通过医院伦理委员会批准。

1.4 复苏方法 按照2015年国际CPR指南基本要求,对CA患者迅速进行胸外按压(按压深度5~6 cm,按压频率100~120次/min)、开放气道及呼吸支持 (球囊面罩以及气管插管、呼吸机辅助呼吸),有条件者给予综合心电监测,对可除颤心律立即行电除颤(双向波能量200 J),建立静脉通道,予静推肾上腺素、胺碘酮等,以及纠正低血压、纠正酸中毒、亚低温治疗、降颅压及清除氧自由基、保护脏器功能、对症支持治疗等综合处理。

1.5 统计学分析 应用SPSS 22.0统计软件,计数资料采用χ2检验,在单因素分析的基础上选择有统计学差异的变量(P<0.05)进行多因素logistic回归分析,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 一般资料 本研究纳入的152例院外及院内发生CA的患者,其中,ROSC患者共38例,无ROSC患者共114例。ROSC成功率25%。其中男102例,女50例;平均年龄(51.43±15.29)岁。性别、年龄、是否合并有心脏疾病、CA发生的时间、CPR持续时间、是否使用胺碘酮/利多卡因、一线复苏医生工作年限,差异无统计学意义(P>0.05),以上因素不能影响CA患者的ROSC成功率,而CA地点、CA可能病因、CPR开始时间、首次监测心律、肾上腺素累积剂量五项指标差异有统计学意义(P<0.05),可能影响其成功率。见表1。

表1 纳入研究患者的一般资料及不同分组的单因素分析

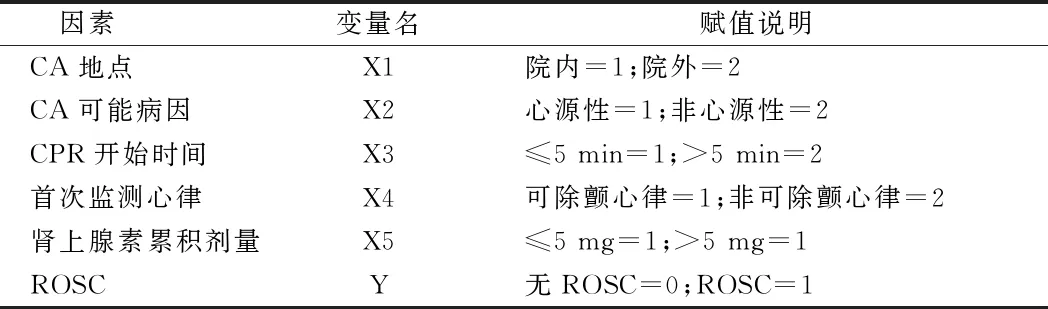

2.2 多因素回归分析 CA患者自主循环恢复的可能相关因素的单因素分析结果, 将单因素分析中有统计学差异的治疗纳入多因素logistic回归分析中。CPR发生地点、CPR开始时间、首次监测心律、肾上腺素累积量四项指标差异有统计学意义(P<0.05)。可见在以上各因素中,CPR发生在院内,开始时间≤5 min,首次监测心律、肾上腺素累积量为可除颤心律为自主循环恢复的影响因素。见表2、3。

表2 1变量赋值

表3 ROSC患者的多因素logistic回归分析

3 讨论

CA是一种起病隐袭、急骤,严重危及生命的临床综合征。其抢救和临床救治涉及心血管、急诊医学、神经、重症医学等多个临床学科,直接或间接地反映出社区管理、志愿者发展、城市应急救护和医疗卫生的发展水平[3]。CA是指各种病因导致呼吸停止和(或)心脏射血功能的突然停止,大动脉搏动与心音消失,重要脏器缺血缺氧,如处理不及时,患者可最终导致死亡[4,5]。将心脏骤停分为院内心脏骤停和院外心脏骤停,其救治体系也分为院内救治体系和院外救治体系。CA患者的ROSC受多种因素的影响。《2015 AHA 心肺复苏及心血管急救指南更新》[6]明确强调了有多种因素可能对CA患者ROSC预后有影响,医护人员应考虑多个变量对ROSC 患者预后的评估。通过本研究的多因素分析,可见影响心肺复苏ROSC的主要因素包括以下几个方面,CPR发生在院内还是院外、CPR开始时间、首次监测心律、肾上腺素的累积剂量,而性别、年龄、是否合并有心脏疾病、CA发生的时间、病因是否为心源性、CPR持续时间、是否使用胺碘酮/利多卡因、一线复苏医生工作年限等并非ROSC的重要影响因素。

3.1 CA可能病因 在综合医院里,心源性疾病为CA的主要原因。有研究显示,心源性心脏骤停患者的ROSC成功率(43.56%)显著高于非心源性心脏骤停患者(26.53%),且为主要影响因素[7]。另一研究中显示在所有导致心脏骤停原因中,心源性原因患者复苏成功率最高,占45.12%[8]。我院为呼吸体统系统为主的专科医院。非心源性疾病的患者比例超过心源性患者。但多因素分析的研究表明,是否为心源性,并不是影响ROSC的重要因素。可能存在样本量小,且患者疾病构成等不同的因素的影响。

3.2 CA发生地点 研究表明,发生在院内的CA患者的自主循环恢复率显著高于院外。Sittichanbuncha等[9]对泰国6年间的CA患者复苏效果的研究报道显示,院内CA患者的ROSC率是院外CA患者的1.64倍,存活出院率是院外CA患者的3.28倍。Raffee等[10]对257例IHCA 和79例OHCA患者的预后分析发现,前者生存率显著较高。赵发桐[11]研究中显示,抢救半径越小、心脏骤停的停止时间越短,复苏成功率越高。亦有研究表明有目击者CPR及除颤与1年神经功能进一步改善、全因死亡进一步降低显著相关[12-14]。因此《2015 AHA 心肺复苏及心血管急救指南更新》[6]也鼓励非专业施救者在发现患者没有反应且没有呼吸或呼吸不正常(如喘息)时开始心肺复苏,并推荐急救医疗系统除派出专业急救人员外,调度员应直接询问旁观者,快速识别可能的心脏骤停并指导目击者实施调度员指导下的心肺复苏。我国也发布了电话指导的心肺复苏专家共识[15],推荐在调度员的指导下的心肺复苏。

院外CA患者存在以下情况:(1)无目击者;(2)目击者未受过心肺复苏培训,未能进行胸外按压;(3)拨打急救电话延迟;(4)调度员未能指导目击者进行胸外按压;(5)因路况等不可抗力致急救人员到达现场时间延迟。以上情况均可导致患者不能得到及时救治,影响患者预后。由此可见,依靠CA者就近的人员进行CPR急救,即作为第一目击者的家庭成员就担负了实施CPR的重任,国内外成功的经验均表明,向家庭成员普及CPR是提高CA患者救治成功率的重要保证[16]。

3.3 CPR开始时间 基础研究显示,心跳骤停黄金抢救时间4~6 min,CPR开始时间至关重要。费敏等[17]研究显示急救反应时间<10 min能显著改善院外CA患者30 d生存率。本研究中多因素回归分析也显示,CPR开始时间≤5 min,是其自主循环恢复的重要影响因素。因此,尽早实施CPR是ROSC成功的关键。定期组织社区、学校、企事业人员等公众人员对突发事件进行演练,强化普通民众的急救意识,以提高全社会的应急急救能力,是公众能够对发生心脏骤停的患者及时采取有效的针对性初步抢救措施,亦能提高CA患者ROSC成功率。

3.4 首次监测心律 一项回顾性队列研究表明,预测良好预后的最强烈的因子是可除颤心律[18]。与非可除颤心律组比较,患者有更好的预后。赵梦龙等[19]研究中显示初始心律为不可电击心律的ROSC患者较可电击心律患者病死率高。另一些研究中,心室颤动及应用电除颤是心肺复苏抢救成功的重要影响因素[8,20]。对于心脏骤停患者尽早使用电除颤可显著提高心肺复苏的成功率[21]。《2015 AHA心肺复苏及心血管急救指南更新》[6]也建议在很可能有目击者的院外心脏骤停发生率相对较高的公共场所,实施公共场所除颤 (PAD)方案。

3.5 肾上腺素应用 肾上腺素是心搏骤停患者首选的抢救药物,可通过激动α-肾上腺素受体改善心肌血供、扩张支气管、改善脑灌注等机制提高ROSC成功率。对于非可除颤心律患者,提倡尽早给予。并提高生存率本研究显示心肺复苏中肾上腺素的累积量与ROSC成功率负相关,考虑可能的损伤因素为,肾上腺素在增加冠状动脉灌注压的同时,β受体激动效应会增加心肌耗氧,加重心肌损伤;其次肾上腺素累积量逐渐增大,其内脏血管收缩,脏器损伤及恶性心律失常等不良反应的发生概率增加。此外,心肺复苏过程中,一般每隔3 min给予肾上腺素1 mg,其累积量反映了复苏时间的长短,随着复苏时间的延长,机体器官组织的缺血缺氧进行性加重,可能增加肾脏、肺脏、大脑等微循环障碍的风险,ROSC成功率也会降低。然而对于CA 患者恢复其自主循环是首要任务,肾上腺素应用可有效提高复苏成功率。

除以上研究外,岑颖欣等[22]研究也显示,CA发生在院内、可除颤心律、CPR持续时间<10 min是影响存活出院的因素。除以上因素外,有研究显示,心脏骤停患者心血管基础病史者发生率明显高于无心血管疾病者[23],且4~12时为急诊猝死发生的高峰期,而曾瑞峰等[7]研究中,显示冠心病、高血压、脑血管病、糖尿病等对ROSC成功率及ROSC维持时间影响差异均无统计学意义(P>0.05)。本研究中,是否合并基础心脏疾病及发生时间对ROSC成功率的影响差异无统计学意义(P>0.05)。

综上所述,CA患者的自主循环恢复受多种因素的影响,我们应该多加关注可控环节。如建立第一反应者体系,努力普及公众心肺复苏知识,提高公众救助能力,使人人能够在第一时间“想救、敢救、会救”[25]。加强120急救中心建设,缩短抢救半径,并努力提高医护人员综合救治能力,提高复苏质量,加强复苏后管理,从而提高CA患者ROSC率,改善患者预后。