非完全深海声道环境下混响强度建模与分析

殷丽君, 吴金荣, 郭圣明, 张建兰, 侯倩男, 马力

(1.中国科学院声学研究所 中科院水声环境特性重点实验室,北京 100190; 2.中国科学院大学 物理学院,北京 100049)

混响是主动探测的背景干扰。在深海混响研究中,由于边界反射或散射次数较少,通常利用射线声学理论描述声传播的过程[1]。文献[2]基于射线理论和经验散射函数解释深海混响形成机理,之后出现一些较为成熟的深海混响计算程序[3-5],现有深海混响研究工作多是基于射线理论和经验散射函数。文献[6]假定海底散射为粗糙界面散射和沉积层体积散射的叠加,对基尔霍夫近似和微扰近似2种散射模型光滑插值给出海底散射模型。

深海混响强度衰减曲线可以显现出不同路径散射声能量传播到接收点形成的强度起伏趋势[7],这其中有海面散射和海底散射的贡献。研究深海海底混响时,一般根据多途时延对海底散射到达时间对应的一段混响强度进行分析和计算。在应用研究方面,文献[8-10]根据深海多途时延,截取第1次海底反射到达接收器之后紧随的一段混响信号分析海底混响以及进行地声反演。研究海面和海底混响强度衰减特性,可以更充分地利用实测混响数据研究声波在深海中的散射特性以及海底声学特性。

非完全深海声道海域是指具有声道轴但在水声传播过程中声道轴作用不显著的海域,我国周边非完全深海声道海域较为广泛。非完全深海声道混响建模和通常深海混响建模类似,本文采用小斜率近似[11]计算粗糙海面和粗糙海底散射过程,基于射线理论给出单站深海混响强度的一般表达式,对模型进行算例仿真,并与实测混响数据进行对比验证。数值模拟计算声源深度一定时,不同接收深度对应的混响强度衰减趋势,分析海面和海底散射分别对深海混响的贡献。

1 非完全深海声道混响强度模型

单站混响形成包括声波从声源到散射区域的传播、反向散射和散射区域到接收位置的传播等过程,如图1所示,忽略声源和接收水听器的指向性,非完全声道混响可以写为[12]:

(1)

式中:I(t)是t时刻的混响强度;I0是声源强度;Hm是从声源到散射单元dSmn第m条路径的传播损失;Hn是从散射单元到水听器第n条路径的传播损失;σmn是从路径m入射、路径n散射的单位面积散射强度;r是散射单元到声源或者水听器的距离;S(t)是对t时刻混响有贡献的散射区域。

图1 混响形成Fig.1 Geometry of reverberation

假设声源与接收器位于同一垂直线上,声源信号在粗糙界面上的圆环状散射区域发生散射,混响形成过程如图 1(a)所示,其中θi为入射掠射角,θs为散射掠射角,某一时刻接收到的混响为各散射元激发散射声场的叠加。图 1(b)给出粗糙界面附近入射和散射声线与散射圆环的几何关系,Δr为散射圆环的宽度。假设声源脉冲宽度为τ,散射界面附近水层声速为c,则:

第m条入射路径对应的入射声场可表示为:

(2)

同理散射返回接收器的第n条散射路径声场:

(3)

形成海面混响的多途声线经界面多次反射由粗糙海面散射返回接收器,为直观表示散射路径,根据界面反射次数对传播路径进行分类。忽略声速剖面对声线轨迹的作用,图 2给出前8种入射声场传播路径,编号分别为00、01、11、12、22、23、33和34,两位编号数字分别表示海面、海底反射次数,由互易定理可知,返回接收器的路径和入射路径类型相同,海面散射声能量沿着两两组合的多途路径以一定的时延依次传播到达接收器。考虑海面粗糙界面分布均匀,式(1)中散射单元的面积积分可简化为积分核与散射面积总和乘积的形式。叠加t时刻对海面混响有贡献的散射声场,得到粗糙海面引起的混响强度为:

(4)

Smn=2πrmnΔrmn

(5)

图2 海面混响声线路径Fig.2 Schematic diagram of rays corresponding to surface reverberation

海底混响路径与海面混响类似,图 3列举形成海底混响的8种入射路径,编号分别为00、10、11、21、22、32、33和43,海底粗糙界面散射的声能量沿多途路径到达接收器。接收到的混响首先是未经界面反射的海底散射声场,随后是经多次界面反射后由海底散射回接收器的声场。通过建立海面混响模型的方法得到海底混响强度表达式:

(6)

I(t)=Is(t)+Ib(t)

(7)

图3 海底混响声线路径Fig.3 Schematic diagram of rays corresponding to bottom reverberation

2 混响理论实验验证及仿真分析

2.1 非完全深海声道混响实验

2018年秋季在南海进行了一次单站混响测量实验,采用1 kg当量、300 m定深的爆炸声源,无指向性接收水听器位于其正上方120 m深度处。实验海域环境参数:海深1 900 m,实测声速剖面如图4所示,属于非完全深海声道环境。

图4 实验海区声速剖面Fig.4 Sound speed profile in experimental area

图 5给出原始混响数据时频图,频率范围为10 Hz~5 kHz。从时域看,直达波在3 s时到达接收器,随后到达的是界面反射信号和混响信号。从频域看,直达波能量主要集中在1 kHz以下低频范围。然而由于1 kHz以下低频范围内环境噪声能量也相对偏高,使得10 s后低频段混响能量受环境噪声干扰严重,而1~5 kHz混响噪声比相对更高。由于不同频率对应混响强度波形结构相似,这里选取分析中心频率为3 kHz的情况。

图5 实测混响时频图Fig.5 The time-frequency diagram of measured reverberation data

图 6为1/3倍频程带宽滤波混响强度平滑平均处理后得到的混响级曲线,中心频率3 kHz。定义直达波于零时刻到达接收点,随后是海面反射声和散射声,以海面混响为主,强度快速衰减,然后是海底反射声和散射声、经海面和海底多次反射形成的入射声和散射声,包含海面混响和海底混响。图 6中2.1~4.6 s时间段内,以4组混响强度峰值划分出多途散射声场的到达时间及混响强度衰减趋势。随着反射次数增多,混响强度起伏现象间隔约2.5 s周期性出现,与海深和声速剖面分布对应。

图6 实测深海混响强度衰减趋势Fig.6 Decaying trend of reverberation intensity measured in deep water

2.2 混响理论实验验证

实验海区为均匀泥质海底,参照实验期间所测参数与泥质沉积层参数[11],仿真利用半无限海底参数为:纵波声速(1 450-3j) m/s,横波声速 (150-6j) m/s,其中虚部表示海底衰减,密度1.6 g/cm3,水-沉积层界面谱指数3.3,谱强度w2=0.000 518 m4-γ2;海面风速为2 m/s,海面粗糙谱指数为3; 海水介质密度为1.0 g/cm3,水中声衰减采用低频段吸收系数经验公式[13]。

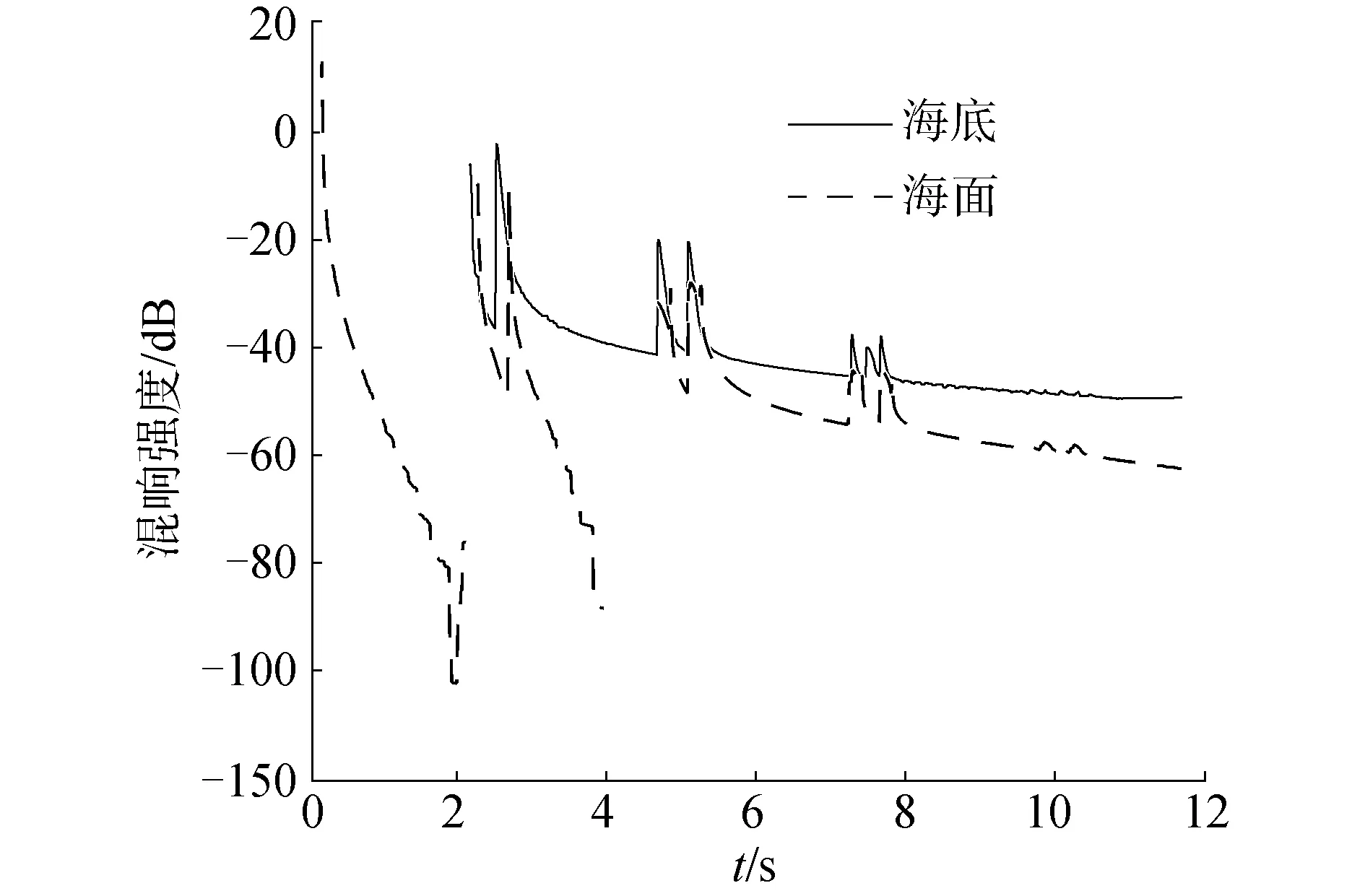

根据深海混响强度表达式(7),混响是海面散射和海底散射2个部分贡献的叠加,为了解2种散射分别对总混响的贡献程度,本文将海底混响与海面混响分别计算,结果在图 7中给出。最先到达的海面混响在时域上分段出现,且衰减较快,经界面多次反射后到达的海面混响时域上连续,而海底混响在时域上持续存在且衰减较慢。对比海面和海底混响强度衰减可以发现,多途散射刚到达接收器时形成混响强度峰值,对于峰值以外的部分,由于海面混响衰减较快,海面混响强度与海底相差大于6 dB,海底混响对深海混响衰减趋势起主导作用。

图7 海面和海底混响强度衰减趋势对比Fig.7 Comparison between surface reverberation and bottom reverberation

如图 7所示,海面混响首先到达并快速衰减,海面混响中断时,未经界面反射的海底散射声场尚未到达,所以这一时段既不存在海面混响,也不存在海底混响,这与图 8中1~2 s的混响强度对应。图 8仿真频率3 kHz混响强度衰减趋势,与实测结果对比可以看出,1~2 s混响强度仿真结果小于实测结果,这是由于对应时间段内海面混响强度快速衰减,而实际接收到的混响信号中存在体积混响及海洋环境噪声。图 8中数值仿真结果与实测混响强度趋势整体基本吻合。

图8 仿真与实测混响强度衰减曲线对比Fig.8 The comparison between modeling simulation and experimental data

仿真与实测结果对比分析说明,基于小斜率近似得到的混响模型适用于计算覆盖全掠射角范围散射过程的深海海底混响。此外,由于本文混响模型忽略了体积散射的贡献,使得混响噪声比较低时,模型计算结果与实验数据有所偏差。

2.3 非完全深海声道混响时间结构

2.3.1 海面混响时间结构

本文分析近海面收发情形下的混响强度,设海面反射系数为1,那么对于海底反射次数相同的2组路径,例如图 2中路径01和11、12和22,声传播时间和混响强度幅值接近。为分析海面混响时间结构,图 9给出5种海面散射路径对应的混响强度衰减趋势。其中,路径00-00、00-01和00-12均由声源直接入射到散射界面,而返回过程经历不同次数反射,3条路径形成的海面混响分别于0.1、2.3和4.9 s到达接收器,持续时间相对较短,强度衰减较快。路径01-11和01-12入射声场经海底反射一次,海面混响分别在5.1 s和7.3 s到达接收器,混响强度衰减较慢,在时域存在重叠。路径00-12和01-11海底反射次数相同,混响强度峰值相当,但混响强度衰减速度相差较大。综上,对于近海面收发的情形,直接由声源入射到散射界面或直接由散射界面返回接收器所形成的海面混响强度衰减速度远大于其他路径。

图9 海面单路径混响强度Fig.9 The decaying trend of surface reverberation intensity from separately paths

图 10给出声源深度300 m出射角向上的入射声场路径示意图,近海面负梯度声速使得声线向下弯曲,其中虚线路径在水平距离约2 km处发生反转。由Snell定律可知,声源离海面越近,声线发生反转的水平距离越短。由互易定理可知,反转后不再有海面散射声能量返回接收器,接收器深度越小,海面混响强度衰减越快。而经多次反射后到达的海面混响,其路径所对应的掠射角减小速度更慢,声线发生反转的时刻推后。

图10 1 900 m深海中海面散射路径示意Fig.10 Surface scattering paths in 1 900 m deep water

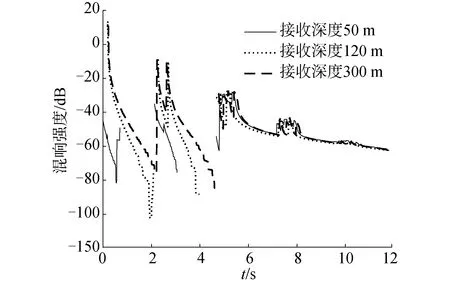

图 11给出相同海洋环境下不同接收深度的海面混响强度衰减趋势,声源深度一定接收器深度50 m时,最先到达的海面混响在时域上存在明显分段,而300 m深度接收的海面混响时域上连续存在。由此说明,收发距海面越近,直接由海面散射返回的混响强度衰减越快,而经多次界面反射后到达接收器的海面混响强度衰减趋势受深度变化影响不大。

图11 不同接收深度条件下海面混响强度衰减趋势Fig.11 The decaying trend of surface reverberation intensity with different depths of receiver

2.3.2 海底混响时间结构

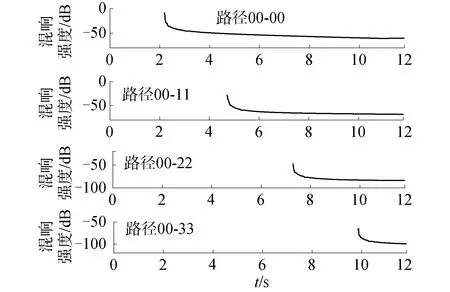

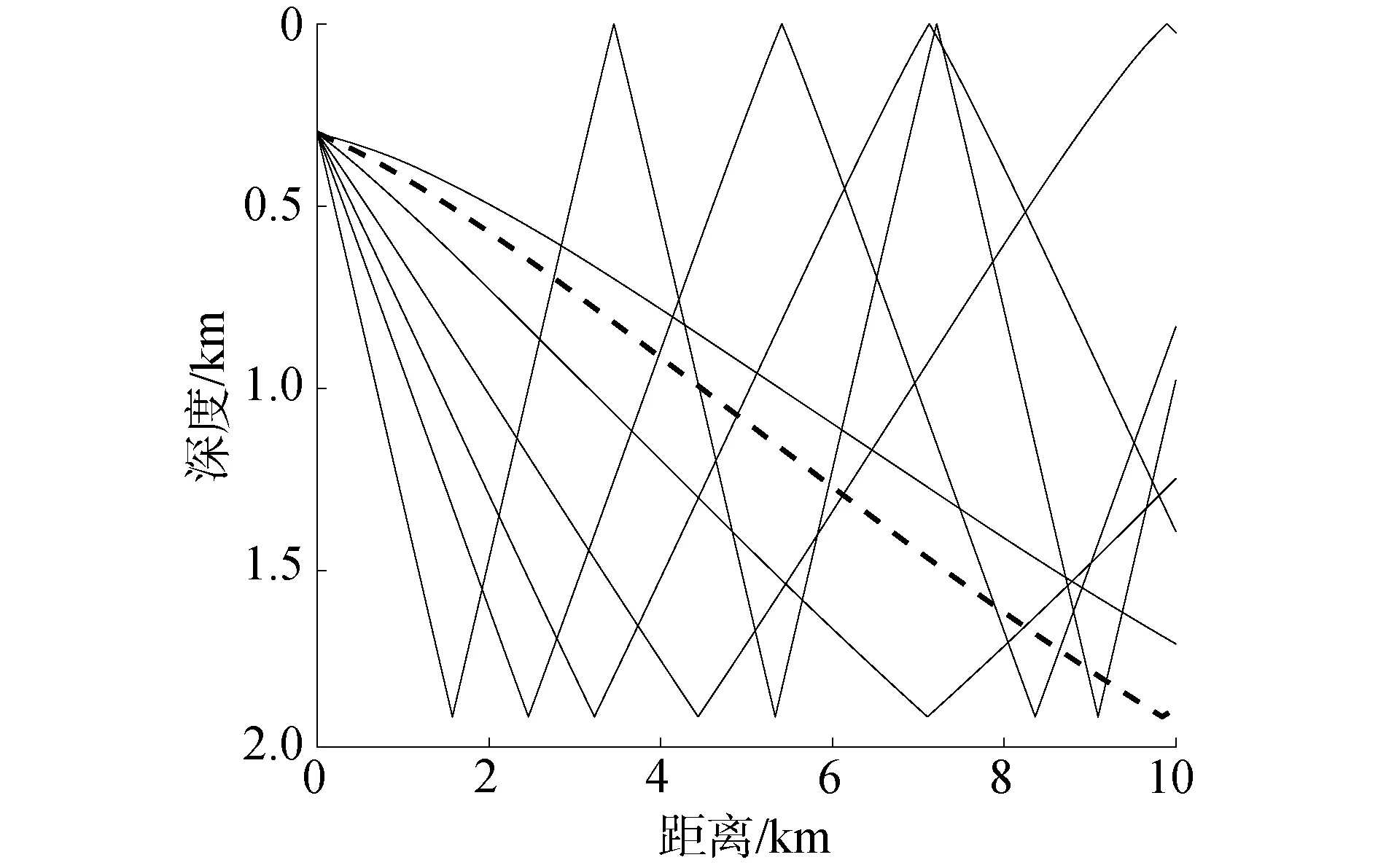

对于形成海底混响的多途路径,采用类似海面混响的近似方法,认为仅相差一次海面反射的2组路径,例如图 3中路径00和10、11和21、22和32、33和43,声传播时间和混响强度幅值相差不大。为分析多途路径对应的海底混响时间结构,图 12给出路径00-00、00-11、00-22和00-33对应的混响强度衰减趋势,每条路径形成的混响均持续存在,说明某一时刻海底混响由多途路径对应的不同掠射角散射声场叠加形成。图 13给出声源深度300 m、出射角向下的声线传播路径示意图,由图中虚线可以看出,直接从声源入射到海底的声场能够覆盖的海底水平距离大于10 km,由互易定理可知,海底散射对深海混响有持续的影响。

图12 海底单路径混响强度Fig.12 The decaying trend of bottom reverberation intensity from separately paths

图13 1 900 m深海中海底散射路径示意Fig.13 Bottom scattering paths in 1 900 m deep water

参照图4声速剖面,近海底声速正梯度小于近海面声速负梯度,改变接收深度对海面混响强度衰减趋势的影响大于对海底混响强度衰减趋势的影响。图14给出不同接收深度的海底混响强度衰减趋势,改变接收深度使得散射声线多途时延发生改变,而海底混响强度整体衰减趋势基本不受影响。

图14 不同接收深度条件下海底混响强度衰减趋势Fig.14 The decaying trend of bottom reverberation intensity with different depths of receiver

2.3.3 非完全深海声道环境下混响强度衰减特性

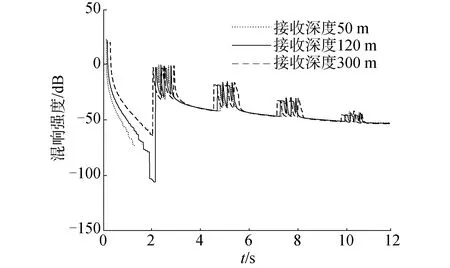

图 15数值仿真实验环境中不同接收深度的深海混响强度衰减趋势,声源深度300 m,对比50、120和300 m接收的混响强度可知,声源深度一定时,接收深度越浅,由声源直接到达海面的散射路径对应的掠射角减小速度越快,声线越早发生反转,直达海面散射路径所形成的混响强度衰减越快,而随后到达的海底散射声场所形成的深海混响强度衰减趋势基本不受影响,与前文理论分析结果一致。

图15 不同接收深度的深海混响强度衰减趋势Fig.15 The decaying trend of reverberation intensity with different depths of receiver

分析表明,海面、海底散射对深海混响的贡献机制受收发深度、界面散射特性和声速剖面的共同影响。在表面声速剖面为负梯度的非完全深海声道环境中,当声源离海面较近时,海面混响衰减较快,且在时间上不连续,此时海面散射作用对混响强度衰减趋势的影响可以忽略,海底散射作用对峰值部分以外的深海混响强度衰减起主导作用。

3 结论

1)非完全深海声道环境下,某一时刻水听器接收到的混响包含多途路径不同掠射角散射的贡献,适用于全掠射角范围的粗糙界面散射小斜率近似理论预报深海海底混响强度是合理的。

2)混响强度结构受海深、收发深度、界面散射特性和声速剖面等因素的共同影响。通过比较海面和海底混响强度衰减特性差异发现,在表面声速剖面为负梯度的非完全深海声道环境中,对于通常的海面附近发射和接收情形,海底反射信号出现之后的深海混响强度衰减特性基本由海底散射主导,海面散射贡献可以忽略。

由于本文忽略了体积混响及环境噪声对实际混响的影响,在界面混响强度相对较小时,其预报结果与实际混响强度有所偏差。研究工作为混响特性数值计算分析和模型校验、混响抑制、利用混响特性的深海海底声学参数反演等提供了重要参考。