灭菌柜灭菌冷热点对灭菌有效性的影响

马乐,张博,何斌,陈高峰,顾兴,李林

(北京生物制品研究所有限责任公司,北京 100176)

灭菌指用适当的物理或化学手段将物品中活的微生物杀死或除去的过程。湿热灭菌法是将物品置于灭菌设备内,利用饱和蒸汽杀死微生物的方法。湿热灭菌应考虑被灭菌物品的热稳定性、热穿透性以及生物负载等因素。采用湿热灭菌方法时,被灭菌物品应有适当的装载方式,并通过温度时间得出F0值,即为相应灭菌参数。

1 材料与方法

1.1 试验材料

采用硫乙醇酸盐流体培养基进行灭菌试验。

1.2 试验仪器

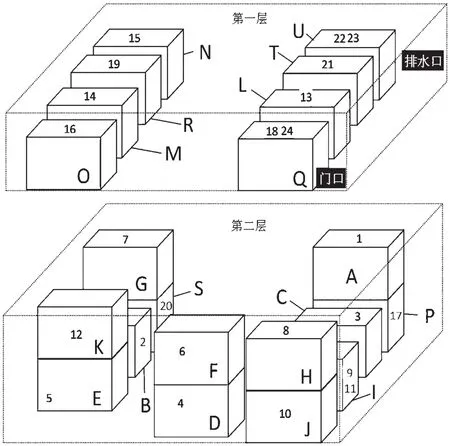

脉动蒸汽灭菌柜,设备编号101372FTC02,设备容积4 m3,灭菌空间分上下两层,上层最多装载8个铝箱,下层最多装载16个铝箱;X2015温度验证仪(K仪),设备编号1407024。

1.3 验证仪探头布点

在灭菌试验中,将21个铝箱(编号A~U)按照图1所示位置进行摆放。在各铝箱中放置探头K仪(编号1~24)。其中,铝箱Q和U分别位于门口和排水口,温度变化较大,故各放置两个探头,以保证实验结果的准确性;铝箱I多放置一个探头是因为在锅体温度验证时,探头数量需满足相关要求;探头T5和T6为灭菌锅自带探头,代表锅显温度。

图1 铝箱装载位置及验证仪探头布点图

1.4 试验方法

(1)试验前后对探头进行校准,确保试验期间检测数据的准确。

(2)进行热分布试验:根据探头得到的F0值,找到高压灭菌柜在灭菌时的冷热点,避开冷点对培养基进行灭菌,避免锅内冷热点对培养基灭菌不到位和灭菌过剩,保证培养基的最佳状态。

2 结果与分析

2.1 第一次试验

操作:按照图1进行装载,灭菌锅置换30 min后,在115 ℃下灭菌30 min,全过程无手动行为。

效果:升温时间17 min,排汽22 min,冷却时间45 min,F0值12.8;超出平时灭菌升温(33 min)、排汽(12 min)和冷却(10 min)时间,F0值9.9,灭菌总时长超出60 min。监测冷点为E号箱、R号箱,高点为U号箱。

改善方法:将T5放到E号箱,T6放到R号箱,用手动控制升温(最好在5 min之内)和降温冷却时间。

2.2 第二次试验

操作:灭菌锅置换30 min,115 ℃下灭菌30 min,根据第一次试验后提出的改善方法操作。

效果:高点U号箱,冷点C号箱,上下层温度上磅前差3 ℃,上磅后差1 ℃。上层灭菌效果好于下层;T5放到E号箱,T6放在R号箱,手动控制升温5 min到达115 ℃。但降温冷却时间仍高于平时30 min,不利于灵敏度提高;锅显和K仪的最终F0值最高为15.23,最低为9.45。

改善方法:将T5、T6放在一个培养基瓶中,放在C号箱附近,接近于平时灭菌培养基状态(不放在铝箱中),继续手动控制,升温控制在5 min左右,查看可否缩短降温冷却时间。

2.3 第三次试验

操作:灭菌锅置换30 min,115 ℃下灭菌30 min,根据第二次试验后提出的改善方法操作。

效果:开始灭菌K仪温度23~25 ℃,T5、T6为25 ℃;此次冷点C号箱,高点U号箱,设备开始灭菌时只有O号箱、U号箱达到115 ℃,但T5、T6探头不放在箱子中,与培养基温差为10 ℃;F0值不变后,上层M号箱、R号箱、T号箱的F0值最低;灭菌结束,排汽冷却时间40 min;最终F0值锅显为11.1,K仪最高12.7,最低8.2。

改善方法:为了缩小T5、T6探头与培养基温差,将T5、T6探头以及T1探头放在冷点位置(C号箱),观察上磅时T1、T5、T6的温度差,开门时T1、T5、T6的温度差。

2.4 第四次试验

操作:灭菌锅置换30 min,115 ℃下灭菌30 min,根据第三次试验后提出的改善方法操作。

效果:T1和T5、T1和T6的温差基本一致,只有在排汽完成时温差为3 ℃。下层温度比上层低,冷点C号箱,高点U号箱;放到冷点后锅显灭菌开始无达到115 ℃,灭菌5.5 min后U达到115 ℃,灭菌10 min后U和J到达115 ℃,灭菌15 min下层T5达到115 ℃,灭菌20 min平均温度达到115 ℃;115 ℃灭菌20 min时C、F、H、K、P才达到115 ℃。F0值U号箱最高为10.77,最低C号箱6.51。灭菌结束至打开锅门时间为30 min,解决捂锅状态,但灭菌不彻底。为了达到灭菌要求,又不影响培养基的灵敏性,可采取以下两种方法:(1)将T5放在冷点调整灭菌温度、时间;(2)将T5放到与培养基一致状态,用T5记录培养基灭菌状况,T1控制开门温度(需要厂家支持)。

改善方法:与第三次状态一致的情况下,在118 ℃灭菌30 min。

2.5 第五次试验

操作:灭菌锅置换30 min,118 ℃下灭菌30 min,T5、T6、K仪10放在冷点位置(C号箱),观察到达115 ℃的时间。

效果:在开始灭菌后,锅显达到118 ℃ 2.5 min后,上层温度均到达115 ℃,下层4 min后达到115 ℃;锅显118 ℃ 15 min时,所有探头到达118 ℃;冷点C号箱F0值16.77,高点U号箱F0值22.15,排气冷却至开门30 min。经过两次试验证明T5、T6放在冷点排汽到开门时间最短,避免造成培养基灭菌过剩。

此次试验可造成灭菌过剩,培养基氧化层颜色深。因此,不建议118 ℃下灭菌30 min,可试验116 ℃灭菌30 min或116 ℃灭菌20 min。

改善方法:将T5、T6放在培养基箱中,10号探头放在冷点(C号箱),115 ℃灭菌30 min。

2.6 第六次试验

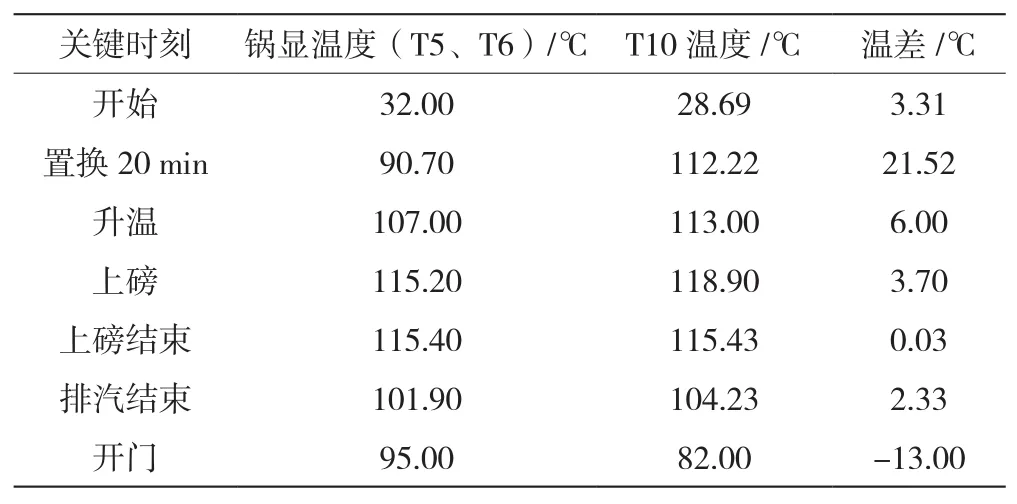

操作:灭菌锅置换30 min,115 ℃下灭菌30 min,将T5、T6放在培养基箱中,T10放在冷点(C号箱),观察冷点位置与锅显温度(T5、T6)在关键时刻的温度差异,结果如表1所示。

表1 第六次试验关键时刻的温度

排汽结束后冷却时段箱内箱外温差加大,箱外降温急速。F0值最高17.96,最低12.95。排汽到开门70 min。

改善方法:将T5、T6探头和T3放在冷点(C号箱)空箱中,T10放在C号箱外,看是否可以有效加长培养基真实灭菌时间。115 ℃灭菌30 min,观察T5、T6达到115 ℃后,培养基各点到达115 ℃的时间差。

2.7 第七次试验

操作:灭菌锅置换30 min,115 ℃下灭菌30 min,根据第六次试验后提出的改善方法操作,并观察关键时刻的温度差异,结果如表2所示。

表2 第七次试验关键时刻的温度

效果:F0值最低9.65,最高13.51,锅显9.0。排汽到开门时间38 min。开始上磅温差为3 ℃。上磅10 min后所有探头温度达到115 ℃。总体真实灭菌温度达到115 ℃的时间有20 min。此次试验数据,加长了T5、T6锅显探头和K仪探头均达到115 ℃的时间,且排汽到开门时间也属正常范围,不会造成捂锅现象。

改善方法:为了加长温度达到115 ℃的灭菌时间,可调整内压指数加长10 min的升温时间,将升温时间控制在13~15 min,让各点保持温度一致后,开始上磅。

2.8 第八次试验

操作:灭菌锅置换30 min,115 ℃下灭菌30 min,将T5、T6和T3放在C号箱空箱中,10号探头放于C号箱子外,调整内压指数加长10 min的升温时间,将升温时间控制在13~15 min,观察关键时刻的温度差异,结果如表3所示。

表3 第八次试验关键时刻的温度

效果:灭菌6 min后各点温度已到达115 ℃,排汽到开门时间39 min。实际115 ℃灭菌时间25 min。

通过以上8次试验,找出灭菌冷点为C号箱、E号箱、K号箱位置,下层温度比上层温度升温慢;最佳灭菌状态为灭菌锅置换30 min,115 ℃下灭菌30 min,将T5、T6置于冷点空箱中,调整内压指数加长10 min的升温时间,将升温时间控制在13~15 min。后续需要近一步验证灭菌效果,进行培养基质控点送样试验。

根据上述要求进行灭菌,取6个点位已灭菌培养基进行硫乙适用性(细菌灵敏度)检定,检定结果合格。

3 结论

对同一灭菌设备设定相同的灭菌程序,灭菌物品在锅中的码放位置、码放状态对灭菌效果影响较大,且每台设备冷点、热点位置不一定相同。为保证灭菌效果,进行灭菌工艺的开发、灭菌工艺的验证以及日常监控尤为重要。