浅谈写意戏曲人物画似与不似的辩证关系

摘要:中国写意人物画正处于一种“似与不似”间的艺术状态,“似与不似”的造型及意境是中国写意画的重要体现。由于传统中国绘画与传统中国戏曲之间有着因根植于同一传统文化土壤而形成的共同审美原则,所以中国戏曲人物画自然也蕴含着类似“似与不似”的形象与意蕴之妙。而不论写意人物画还是戏曲人物画,其造型的“似与不似”的辩证关系都藏于形與神的表里关系之间,内含的造型元素的对比与和谐的程度又影响着形与神的统一。而对于意境或灵境的创造方面,戏曲人物画由于其自带的程式化的规范使得它在意境的超越与真实之间的处理上优于写意人物画。对其进行探索,有益于对“似与不似”进行深度了解,有利于戏曲人物画更好地把握“似与不似”之间的辩证关系。

关键词:戏曲;造型;意境;“似与不似”;写意

“妙在似与不似之间”是用来形容中国传统艺术家在艺术创作中面对客观事物而产生主观感觉的反应的精辟概括,也就是对中国艺术家在模仿客观事物创造的艺术作品的褒义评价。而关于中国写意人物画造型“似与不似”的美学命题总会落在形神合一的表里问题上,无论是以形传神还是以神写形,或是由表及里还是由里及表,不同艺术家在处理形神关系上都可能会以个人的艺术方式在形与神的对立统一的基点上取得艺术的成功。中国写意人物画是如此,戏曲人物画亦是如此,甚至可以探身到更深层次的“似与不似”的高度。其中绘画艺术的造型倘若出于形似,却形而不神,即便毕肖逼似,产生的艺术作品也不会有多大的艺术价值。就像忠实的临摹者和天才的画家是有本质的区别的,其中一点就包括艺术构成的感性质料或物质形式又或造型元素的不同处理手法的区别。俄国历史文化派心理学家维戈斯基说过:“显然,天才的画家与忠实的临摹者之间的区别,全在于艺术的这些无限小的要素,这些要素就是艺术的各个组成部分的关系,亦即形式的要素。”因此,这种造型元素内含“似与不似”的辩证关系,即造型元素对比与和谐的程度的差异也可以影响到形神关系。而对于从属于写意人物画的戏曲人物画而言,由于戏曲艺术极具虚拟性和写意性的艺术特色,与本身也充满诗意化、虚拟化的中国画交融使得所传达的意境更加余味无穷。可以说,戏曲人物画内含程式性、写意性的戏曲艺术形象创造出的感性意境或情境得到了拓展以及并为情景交融创造了更大可能。因此,对写意戏曲人物画的“似与不似”的辩证关系进行一些研究整理,有助于戏曲人物画将“似与不似”的辩证理论落于实处。

一、写意戏曲人物画“似与不似”的趋重提升

中国写意人物画作为中国绘画的一种传统的视觉造型艺术,人物形象创造就显得尤为重要。因为写意的艺术形象中“似与不似之间”的意象造型是中国写意人物画的重要特质,是会传达、表现审美意象的审美物象,又是物化、固定于审美物象的审美意象。形象创造中关于“似与不似”的呈现起关键性作用的是揭示表里关系的形与神。

实际上,形神合一不是简单“形似”或是“神似”,而是形恃神以立,神依形以存。不是一味地追求真实的客观物象,也不是纯粹的主观臆象,而是艺术形象创造中形与神达到一种高度的统一。 古有“以形写神”的鼻祖画家顾恺之以及谢赫六法中排名一二的“气韵生动”“骨法用笔”都充分强调了形似兼神韵的重要性。其中顾恺之《洛神赋》(如图1)画卷中洛神的形象就达到了意象造型“似与不似”的形神兼备的高度,画中洛神轻裾飘飘,若往若还,恰有“翩若惊鸿,宛若游龙”之妙。以线条连绵不断、悠然自得塑造飘忽若神的洛神形象首先达到了外表的肖似和姿态动作的生动自然,但又在形似的基础上看到了其飞动之流美,变幻之意态,真正是形神毕现,韵味无穷。除此之外,洛神的含情脉脉表达出一种可望而不可即的惆怅情意,使观者可以共鸣感受到顾恺之概括为对“悟对通神”艺术主张的绘画表现,从而提出的表现人物性格特征和内在思想深度的新要求:传神。这充分表明古代中国画家在处理主体与客体的关系时,强调以意象造型的方式创造的形象来源于对客观物象的提炼概括,但也最终融入了画家主观的感性塑造,即做到了形与神合,形神无间。在形神理论的基础上,艺术作品的外在表现与内在感情的表里关系之间完美诠释了“似与不似”之妙。

戏曲艺术谓为国粹,蕴含了高度写意传神之韵,独具虚实相生、天人合一的精神境界,其中极具虚拟性、写意性、程式性的艺术手段和艺术特色,与写意为主的中国人物画的表现语言一脉相承,中国写意戏曲人物画集戏剧艺术与写意人物画的魅力于一体,并且使其各方面获得极高的拓展和丰富。

无论是写意的戏曲还是写意人物画,其中艺术形象的塑造都饱含“似与不似”的意蕴。

首先,戏曲艺术的程式化动作就是内含塑造艺术形象的“似与不似”意蕴的标志性手段之一。演员举手投足、一颦一笑、喜怒哀乐都可贯穿“似与不似”的程式性表演,从而创造出各有千秋的艺术形象。其中摹形式的程式化动作包括上楼下楼、开门关门、整冠紧甲、理鬓提鞋等,虽然与以准确摹拟生活常态为主,但也经过了提炼与改造。拿“提鞋”动作来讲,演员一手扶鬓或者托掌,踏步蹲,另一只手以虚拟性的提肩动作提鞋。这类程式贴近生活原型,只是将琐碎的形态加以精炼,更多的是求“形似”,而神藏于形后。象形化的动作也常用于戏曲,如“象形拳”、“虎形步”、“兰花掌”等,例如“虎形步”取其动静结合的形,从猛虎跳跃中提炼出虎跳、倒插虎、朴虎;也有摹拟兰花雅致脱俗的形态表现的是女性手如柔荑般的兰花指,譬如有梅兰芳大师的“梅派手势”。这类动作多以客观事物为基础,只勾勒其大概轮廓注重客观事物的典型性及简约性,在“似与不似”的表里关系上不拘于形似,多重神似。还有经由象征手法处理的程式化动作,这种基本看不出原型的客观物象,而是经过抽象、变形,意在表现或说明人物感情或气势。如巡逻、偷袭、起霸、趟马等,是综合运用技艺功夫来表现人物健步如飞、机灵敏锐、利索灵活的神情。这类多追求形神间“神生于无形,而离形得似”的艺术境界,由于这类程式所概括的生活含量已是生活物象所不可比拟的,所以此时取神就颇为重要。或者说,此时取神在于有形与无形之间,即达“似与不似、若即若离”之间。这些程式化动作都源于生活,却又高于生活,不是对生活的复制而是与生活有着息息相关的关系。这种关系或远或近的联系,就如同“似与不似”之间,体现着中国“形神合一”的美学追求。

其次,由于植根于不同哲学倾向和文化土壤,中西生长出各自迥异的艺术样式。不同于西方舞台“四面墙的”布莱希特体系,中国传统戏曲的舞台是“三面墙的”。“四面墙的”要求演员要进入角色,一旦走上舞台,你就不再是你自己,而是封闭在四面墙内的规定情境中的规定人物,可以说在表演中是忽略观众的。而三面墙的戏曲舞台,演员在舞台上始终记得自己在为观众演戏,这样创造的形象自然就游移于似與不似之间了。

可见以上两种艺术都表现出“形”的自然美以及“神”的气韵美,从而产生形神并出的艺术效果。因此,中国写意戏曲人物画自然可以得二者之长将“似与不似”之妙发挥到极致。这类戏曲人物画多以戏曲舞台现场表演形态为基础,汲取中国画如梦似幻、虚实结合、天人合一意蕴的意境,发挥中国笔墨、色彩、线条的长处,秉着对戏曲艺术的感性体验,对戏曲舞台人物形象进行写意再现。因此,中国画笔下的戏曲人物自然具有游移于“似与不似”之间的程式美,且具简约空灵、传神写照、移步换景的意境,赋有永恒性,并注重虚实、似真似幻的互生关系,给予观者无限的遐想空间。

戏曲人物画借鉴了戏曲艺术“似与不似”的审美特征,加以自身绘画的形神的审美原则,为戏画家的再创造提供了广阔的空间与无限多样的可能性,使得戏曲题材绘画得到了繁荣发展。将戏曲艺术留于画面,加强了对戏曲舞台形象的印象,使人看后过目不忘,突出主题,分清主次,对于塑造空间和渲染气氛起到了不可替代的作用。戏曲人物画就是这样运用妙在“似与不似”之间的程式化手法的戏曲艺术和注重传神写意、虚实意境的中国画一脉相承的实质融合成的一种更具综合性的艺术,可以更加清楚地看出对形与神的提炼和追求。这对两者而言都是很有价值的,传统戏曲中成熟的美学价值和审美标准可以为中国人物画提供借鉴价值,而相反中国戏曲人物画可以在普及戏曲艺术的同时体现了它的社会价值。此外,重中之重是运用绘画的形式来表现中国传统戏曲人物,将戏曲人物的戏曲语言与绘画语言相融合到戏曲人物画中,其间“似与不似”之妙的体现是其他绘画形式所无法媲美的。可以说,是对“似与不似”之妙的趋重提升。

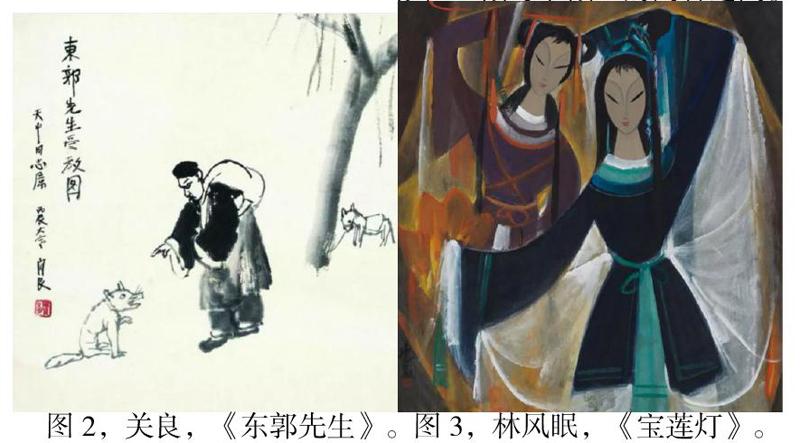

这样一种独具特色的艺术样式必定会有现代中国艺术家参与其中,体现为水墨写意和西画油彩为主体的形式,然而更具“似与不似”之妙的当属中国水墨写意人物画。艺术家在参古定法的同时,逐渐形成各自的表现风格趋向。最属第一代绘画大家之中涌现出的戏曲人物画名家,诸如关良、林风眠、叶浅予等,表现语言各具特色,其作品也充分体现出画家对中国传统艺术精神“似与不似”的艺术理想与艺术追求,以突出神韵为主,能够抓住人物的个性特征和内在精神,得以“传神写照”。

写意戏曲人物画,成为艺术家们自如运用的绘画形式来表现戏曲艺术的审美意蕴,成功地将国画艺术所展现的神韵之美以更加深层的手法展现出来。这种神韵之美的移植追求的是一种带有综合性的“似与不似”之妙,因此它是审美理念上的借鉴融合以及提升发展,并不是一味地传移模写。从而大大增强了作品的感染力和艺术价值,从两种传统艺术中取长补短,呈现出一种全新的视觉感受,强烈传达出东方艺术的神韵之美,达到了更深层次的“似与不似”之妙。

二、写意戏曲人物画中造型元素的“似与不似”

“似与不似”之妙在不同艺术或是不同艺术家上体现在其各个不同的要素之上,或者说艺术家在自身艺术上采用的艺术方式、艺术形式、艺术风格和艺术语言都可以决定着形神关系。本文重点主要强调艺术形式内“似与不似”的辩证关系,即写意戏曲人物画中造型元素的外在的定性方面的差异所限制中显现出来的“妙在似与不似之间”的艺术效果。这种造型元素所体现的“似与不似”的辨证关系,主要表现为量的差异,诸如中国写意戏曲人物画中墨色的浓淡、色彩的冷暖、线条的曲直、布局结构的疏密等,并形成“似”与“不似”共存这种对比且和谐的局面。

这种造型元素的对比与和谐的程度有它的规则,一是相似而相反的原理,这不仅要从艺术质料的构成中造成对比或互补的效果方面理解,也要从对艺术的发现与发掘方面理解,二者是一体的。形式的妙在“似与不似”之间的形神合一的审美原则就貌似契合这种规则,“似与不似”和“形与神”的关系在形成对比的情况下又满足了互补的效果,因此相对应的二者就是一体的。二是平衡对称。艺术构成的感性质料结合的差异即造型元素的差异,表现为艺术家的心里经验对各种刺激物的一种对应,一般意味着在复杂中寻求单纯,在不规则中找到规则,在不平衡中显出平衡。也就是说,戏曲人物画艺术家将艺术感性质料在空间和时间安排组合所达到的平衡,是一种心理的知觉的平衡,是从外在的“形似”向内在的“神似”的突入。三是从整体结构的和谐中显示艺术效果。阿恩海姆说:“艺术品也不是仅仅追求平衡、和谐、统一、而是为了得到一种由方向性的力所构成的式样。这一式样中,那些具有方向的力是平衡的、有秩序和统一的。”所谓“由方向性的力所构成的式样”,这是从物理平衡到的心理平衡的一种结果。墨色、色彩、线条、布局结构等形式的知觉效果,也是一种从物理形式到心理形式的结果。因此,物质形式即造型元素也有着发挥“似与不似之妙”的可能。

写意戏曲人物画的造型元素中,对墨色、色彩、线条等形式心理的探究是对艺术生命的一种敞开,也是对艺术理念的一种解放。在戏曲人物画作品中,外在形式与内在形式(心理时空、意象、内部节奏)有着密不可分的联系。涉及表里关系必定会体现形与神的关系,因此造型元素即形式结构的创造也蕴含者“妙在似与不似”的审美理念。

1.墨色:浓淡

中国写意画法虽讲究设色,但更中笔墨。而且笔墨之中有传神写意的韵味,以气取韵,即笔中取墨,以韵取气,即墨中见笔。可见笔墨也是在有形与无形的离合之间。用笔用墨在于“厚不因多,薄不因少”,浓淡交替而层层相映,深浅则为渲染之变化,惨淡经营,似有似无,于意中融变。

中国写意戏曲人物画多得用墨之妙,浓而后淡,淡以破浓,聚而随散,淡中见浓,散中见聚。笪重光有言:“墨以破用生韵,色以清用而无痕。……渲晕渐深,即轻匀而肉好,间色以免雷同,岂知一色中之变化,一色以分明晦,当知无色处之虚灵。宜浓而反淡则神不全,宜淡而反浓则韵不足。”不难领悟用墨浓淡甚至有无相宜是要互相协调的,使得墨色浓淡整体得统一和谐。这样才能使得画面浑然天成,了无痕迹,达“似与不似之妙”甚至似有似无之境。从而避免了浓淡失衡的现象,增大墨色的蕴涵力,淡而能深沉,浓而能古厚。譬如,戏画的鼻祖关良的《东郭先生》(如图2),画中东郭先生身背包袱立于画面中央,左下一匹狼,右上一棵树栓有一头驴。画中塑造的东郭先生笔墨节奏适宜,浓淡干湿相得益彰,人物身上的笔墨重墨和淡墨相结合,由此让东郭先生的上下身拉开层次。右上树木用湿笔淡墨写出,树枝则用干笔淡墨,可见画面干湿之间、浓淡之间节奏感都非常强。用墨之趣分辨明确,构成了一种浓淡相宜、干湿结合的明快节奏感。关良用墨浓淡干湿变化寻求在对比且和谐中达到一种平衡,不仅极具情趣,且可传情达意。用墨看似信手涂鸦,实则惨淡经营。因此,用墨的浓淡相宜之间,信手拈来的浓淡干湿也并没有精益求精地进行调和,而是加以大笔触入画,看似没有形的束缚却也达形似,并带有传神之韵,也是游移在“似与不似”的离合之间。

2.色彩:冷暖

色彩在中国画中讲究的是设色,一般不追求对自然色彩的还原,而是追求设色不受外界光源的影响,而是加以自身感受而“随类赋彩”。而且中国传统绘画“以墨为主,以色为辅”,充分表明中国绘画讲究色墨交融的和谐之美,设色浓艳却不媚俗,以给人淡雅别致为特点。如今在这视觉艺术绚烂多彩的世界里,更是要秉承古人运用色彩的设色语言,通过色彩之间的对比效果,色墨的水乳交融,借色彩表情性特征,形成极具意象化、诗意化的的韵律。所以色彩的视觉刺激具有独特的表现力,中国画家们总是在源于追随自然色彩的前提下,通过主观感受和情感再现的艺术处理并与其他媒介结合起来,引起观者的心理共鸣,触及情绪,给予画面主观能动性的视觉盛宴。这样一种源于客观自然却又以主观情感为依托的设色方式,形成的灵动跳跃的色彩也在不经意间反衬了“似与不似”之间的审美原则。

画家们会根据自身的生理和心理的特性和规律,赋予物质形式即造型元素以审美价值和艺术意蕴。色彩的语言正是有与画家自身的主观感受与审美意趣相契合的切入点,配合色彩人物表现的表达形式,注重色彩使用多样性搭配的合理性,让人物形象更加鲜明地游移在“似与不似之间”。而色彩的冷暖色就属视觉心理的反应,可以与画家们产生心灵的碰撞,进而产生写意性的感官色彩。水墨写意戏曲人物画家关良入画多以拙质朴为长,用色也透亮、干净、爽利。其色彩运用多色墨和谐,使画面内人物形象賦予天真诙谐的趣味。相比较而言,林风眠的色彩运用产生的视觉冲击更令观者情绪激荡,百感交集之间可以真实地感受到戏曲人物的生命情状以及画家内心世界的旨趣。林风眠1979年的戏曲人物画作品《宝莲灯》(如图3)色彩的设计理念就充分利用冷与暖两种对立的情绪力量的色彩达到了色彩的平衡调和,使得画面形成一种写意圆满的状态。这幅画绘有沉香母子二人,沉香位于母亲身后,二人虽处于同一画面,却采用了以蓝色为主的冷色系和黄色为主的暖色系进行了不同的处理。沉香运用了积极主动的黄色,略着黄橙色,些许赭黄,略施深浅手法处理其余部位的光影变化;而沉香母亲则采用了消极被动的蓝色,衣服以平涂深蓝色为主,腰带、头巾都用浅蓝,其间以浓淡交融为变化。沉香披巾以及其他装饰皆以金黄色深浅变化为主,暖色系色彩变化皆表沉香救母的急切、努力、执着的心态;而三圣母冷色系蓝白相间的色彩,似有指三圣母被囚华山的地域之意,且暗黑色的背景也有凸显沉香救母所处困境的凶险阴暗的一面。但两人都有圆括符的金色包围,显然有“母子齐心,其利断金”的精诚团结的寓意。此幅画作也是林风眠对他幼年痛失母亲命运的另式表达,也通过这样一幅色彩纷呈的画面表达了对想迫切解救母亲的设计理念。可见这样冷暖交融所展现的表现力除了给予观者强烈的视觉冲击以外,也在互为补充的设色过程中呈现出传神写照的人物形象。

总之,恰如其分地提炼和概括出“妙在似与不似之间”的冷暖设色,不仅符合主题本真对事物的审美意识,也使得色彩更富有感染力。

3.线条:曲直

中国人物画擅以线造型,或是以笔墨造型。谢赫六法中“骨法用笔”就充分表明中国艺术家长于线造型,看似寥寥几笔,却已经概括凝练了事物或人物的典型化、本质化特征,且人物的神态、面貌、情思都涵盖其中。这种用笔传神之意更加浓厚,“变形”,就是“离形得似,传神写照”的特有表现之一,因此这种曲与直的运用也是在“似与不似之间”。

戏曲人物的形体动作讲究身段,形体身段的刚与柔就类似于流于纸面的曲与直,曲直与刚柔往往在写意戏曲人物画中紧密的联系在一起。所谓“曲折传情”,可见体现线条变化规律的曲与直是可以传达画家的思想情感的,具有独特的艺术价值。线条曲与直运用最悠然自得的最属林风眠大师,戏曲绘画大师林风眠的作品之一《霸王别姬》(如图4)就是极具曲直节奏变化的代表性作品,他对线的研究、提炼是充分汲取了民间艺术(皮影)和西方艺术的用线特点,并将其进行融合成自身的线条语言。《霸王别姬》中戏曲人物虞姬和霸王两者的形象就分别采用了曲与直两种线形常见的表现方式,虞姬位于画面前方舞剑,采用了女性长于柔和优美著称的曲线为其主要线形;霸王位于虞姬后方观赏,运用了男性常用的以刚健强劲为主的直线。然而林风眠并没有将两种线形表现的虞姬与霸王两者割裂开来,而是运用了“曲中有直,直中带曲”的手法将画面融合。仔细端详,便可以清晰地看见虞姬其余的头饰、道具,甚至服饰上的流苏和纹样基本以直线造型,而霸王的脸谱用线以及靠旗纹样则是运用曲线造型的。这样看来,二者从用线曲直上是运用了对比且和谐的手法。曲线充分表现了虞姬舞剑时的活力美、动态美以及阴柔之美,直线也直抒胸臆地表现了霸王的粗犷美、豪放美以及阳刚之美,与此同时,曲直相互反衬,将二人刚柔并济的形象、体态的表现得鲜明生动。写意戏曲人物注重形象的飘逸灵动,用寥寥几笔的线条摆脱客观物象的束缚,运用曲与直的表现手法提升了人物形象的神韵之美。

写意戏曲人物画将这些由不同的造型元素形成的“似与不似”之妙交织融汇达成的横向联合,无疑会增强戏曲人物画对比且和谐的艺术效果以及对生命情感的表现力。只有充分发挥和掌握了这些造型元素之间的“似与不似”和对比与和谐的统一程度,才能称得上“画之妙理”。

三、写意戏曲人物画中意境的“似与不似”

中国人物画的意境美也体现在“似与不似”之间,追求意境的“似与不似”的表现可以说是中国传统美学思想的重要组成部分。而意境创造的不同艺术手法会产生不同艺术效果的意境美。其中虚与实、真与幻等艺术手法都对意境进行了超越与真实之间的创造,为意境美的发展创造了空灵化的更大可能。

1.虚实相生

虚实相生是中国传统美学的审美原则之一,也是创造意境的一种艺术手法,由此创造的意境美就尽显虚实相生之美。笪重光有言:“人但知有画处是画,不知无画处皆画。画之空处,全局所关,即虚实相生法,人多不着眼空处。妙在通幅皆灵,故云妙境也。”不难看出,在绘画领域“无画处”就是难以言表的“空”、“神”的艺术表现。即是说,“留白”处是一种“无画处皆成妙境”的艺术表现,获得了画面空灵感、写意性的艺术效果。由此可知,通过虚实相生、以实写虚、以虚代实的手法,真实可见的事物可以看的见、摸得着,而虚的留白可以触发人们的想象和联想,存在于观者的意会之中,进而创造出虚实相生的意境,成为中国艺术情景交融的奇妙景观。

同样,关良的写意戏曲人物画《林冲风雪山神庙》(如图5)一幅中就带有虚实相生的意境美。图中右下角绘林冲因草堆坍塌不得不冒着风雪寻找住处,图中正是他正赶往山神庙过夜的路上,此情此景下的林冲正是画面中实的部分。而林冲的形象则是经过去粗取精提炼而来的,生动鲜活的人物注以至简至精之意,在关良画面上成了“活的形式”,给人以鲜活的新异感。除此之外,林冲充当画面实的部分作为艺术媒介,起着意象符号的作用。它留给观者无限想象的余地,甚至引发观者内心深层的无意识反应。由“实景清而空景现”可感知到林冲的出现产生了“空景现”即实中见虚的效果,此画中“空景观”就意指林冲身处的白雪皑皑的地境。寥寥几笔草料堆和简陋小屋置于画面上方,留白处皆皑皑白雪,虽未绘有一笔,却反衬了无边无际的空旷渺茫的银装素裹的境界。充分凸显了画家的抗鼎之笔力,真正达到了“以虚运实,实者亦虚,通幅皆有靈气”的境地。

虚实相生,妙在若即若离,若进若远。这种虚实之美的意境的离合之间又何尝不是意境的似与不似之间呢?

2.似真似幻

似真似幻同样也是创造意境的一种艺术手法。而中国古代艺术有讲:“离形得似”、“神似”,乃至“取形不如取神,用事不如用意”,这些艺术追求都十分切入幻中显真的艺术特点。而人物画中似真似幻的意境美比较趋向于“神行”,即人物形象的神似或神韵的视觉效果,也是中国艺术家的情、意、趣对形象的渗透所致。

戏曲人物画中似真似幻的意境也可造成艺术的灵性十足的空间感觉。而且写意戏曲人物画可以极致的展现幻中见真的效果,往往可以达到一种幻境的视觉构想与心灵体验融于一体的境界,给予观者一种似真似幻的艺术感受。戏画极具幻中见真神韵的就是眼神的刻画,而且“幻中见真,乃为传神阿堵”就是指点睛之笔的刻画,因为画眼睛是对人物或事物的主要的、本质的、特征的揭示,乃至放大和变形,达成“虽无常形而有常理”的艺术表现境界。写意戏曲人物画最具代表性的属“关良点睛”,他特别重视眼神的刻画,对表现人物情绪和心理活动起到了画龙点睛的作用。他点睛重在水墨快干之时的一笔,画中人物的喜怒哀乐,全靠笔下这或正或斜、或方或圆的一笔来表现。其作《狮子楼》(如图6)中有一幕武松在手刃仇人之前怒目而视的瞬间,正是最能表现人物个性的刹那眼神:眼向上翻,白多黑少,凝神贯注的双瞪眼和恰当的动势传递了武松逼人的神行。这正是写意戏曲人物画于幻中见真中表现“似与不似”生命力的旨趣。

真中之幻,必然充满灵气,形象生动而浑涵不露;幻中见真,画到神情飘没处,更无真相有真魂。这种若远若近,若有若无的似幻似真的意境美也给人一种“似与不似”的意趣。

总之,写意戏曲人物画中有着“似与不似之妙”的虚实相生、似幻似真的意境美,这种意境美可以达到中国艺术意境圆的动态平衡,不仅构成了艺术美生成系统的自然形态,而且包孕着丰富底蕴的艺术哲学的生命的境界,并从二者的有机融合的整体和谐中显示出意境“似与不似之妙”的艺术深度。

结语:

由此可见,写意戏曲人物画中“似与不似之妙”更能清晰地理解传统中国绘画的似与不似之间的本质。而且对于造型和意境形神之间的探究,不管是以形写神还是以神写形,都是建立在形与神对立统一的辩证关系的基础上的。总之,写意戏曲人物画从形神合一的“似与不似之妙”这一艺术审美原则的本质出发,增大艺术形象的内涵与外延力,才有获取艺术辩证法的惊奇效果的可能。

参考文献

[1]姜耕玉,《艺术辩证法》,高等教育出版社,2012.

[2]蔡炳云,《似与不似论画说戏——浅谈中国绘画与传统戏曲共同的写意特征》,四川戏剧(北大核心),2011.

[3]李超,《中国向来的灵魂——20世纪中国戏曲人物画研究》,美术观察(北大核心),2019.

作者:郭亚婷 学号:107682020210109 专业:戏剧与影视学