两种脐静脉导管固定法在临床应用中的效果评价

周纪妹 张丽丽 胡青霞

脐静脉置管术是一项重要的生命支持技术,其能快速建立静脉通路,实现静脉内给药、输入血液及营养制品,在急危重症患儿的日常护理以及抢救工作中具有重要作用[1-2]。脐静脉置管方法简单、易操作,已大量运用于临床工作中,但置管成功后如何增加导管的使用时间、降低置管后不良反应发生率,一直是医护工作者不断探讨的问题。 目前,临床上关于脐静脉导管的固定方法主要有线扎法、荷包缝合法等,但可引起脐带出血、感染等多种并发症[3]。近年来,随着脐静脉置管术的不断发展,对脐静脉导管固定方法的研究也越来越多[3-4],但对于何种固定方式更值得推广不得而知。因此基于导管固定度、患儿舒适度、护理可操作度三个方面进行考虑,现将脐静脉置管后两种不同的导管固定方法报道如下。

1 对象与方法

1.1 研究对象

采用回顾性分析法,选取2017年7月-2018年1月于新生儿监护室进行脐静脉置管的29例患儿为对照组,选取2018年2-8月的脐静脉置管33例患儿为观察组。纳入标准:(1)取得患儿家属的知情同意;(2)首次置管且出生24 h内完成置管;(3)孕周<37周。排除标准:(1)早发败血症;(2)严重的先天性心脏病;(3)重度的器官损害;(4)腹壁缺损、先天性膈肌疝气、胎儿水肿;(5)下肢或臀部有局部血供障碍等。2组一般资料比较,差异无统计学意义。见表1。

表1 2组一般资料比较

1.2 方法

操作前将房间进行空气消毒,做好用物准备,包括脐静脉导管(3.5F)、针头、剪刀、缝合线、无菌巾以及常规的无菌操作用品等,之后将患儿置于预热至37 ℃的保温台,并对患儿进行严密的生命体征监护,患儿取仰卧位,并用约束带束缚四肢,充分暴露脐周。严格执行无菌原则,消毒脐周,覆盖无菌孔巾,用无菌钳剪去脐带至1.5~2.0 cm,连接脐静脉导管装置用血管钳提起脐带并与下腹部呈30~45°角[5],插入长度以 Shukla-Ferrara方法进行计算[6],穿刺见回血后,进行超声监测确定导管尖端在下腔静脉直到右心房开口处。

1.2.1 对照组

插管成功定位准确后,采用临床上常用的荷包缝合法进行脐静脉导管固定,即围绕脐带残端进行连续缝合后,拉紧缝线打结,之后再用医用胶带将导管蝶形固定于患儿腹壁一侧,记录导管置入深度,之后对脐带进行常规消毒。

1.2.2 观察组

插管成功定位准确后,直接用橡胶圈套扎外露导管先进行初步固定,并记录导管置入深度,外露长度,之后将导管以肚脐为中心半径约1 cm环形盘于患儿脐部进行环形固定,并根据环宽将一半径为5 cm的圆形水胶体透明敷料剪成环宽为3 cm的空心圆,全面覆盖导管但充分暴露肚脐,然后用无菌纱布覆盖肚脐,并用医用胶带固定于腹部一侧,之后每天进行脐部及导管护理,并定期更换纱布。

1.3 观察指标

比较2组脐静脉导管留置时间、导管相关性血流感染发生率、导管脱出率、导管移位率、脐带出血率。

1.4 统计学方法

2 结果

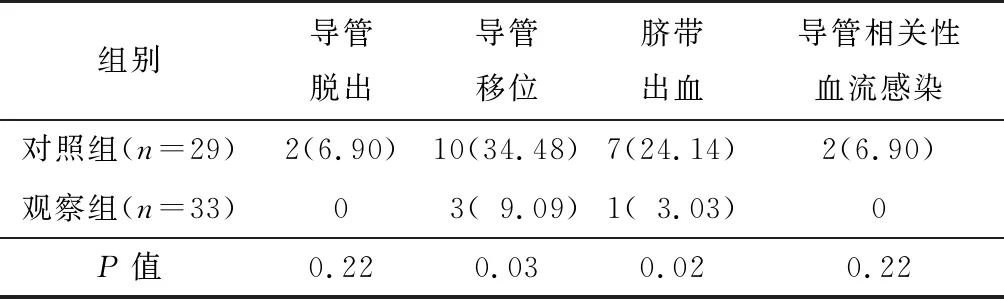

观察组患儿的脐静脉导管留置时间为(9.29±1.31) d,明显长于对照组的(7.70±1.05) d,差异具有统计学意义(t=-14.87,P<0.01);观察组患儿的导管移位率、脐带出血率均明显低于对照组;而2组导管脱出率及导管相关性血流感染发生率比较,差异无统计学意义。见表2。

表2 脐静脉导管置管后的不良反应比较 [例(%)]

3 讨论

3.1 新型导管固定方法能延长导管使用时间

静脉给药是临床工作中最常用的治疗手段,但新生儿外周血管壁较薄、通透性较大易引起血管外渗,导致组织水肿、坏死等[7];再者由于新生儿生理特点,使得静脉穿刺较困难,易造成多次穿刺给患儿带来极大痛苦,甚至延误抢救时机。脐静脉是新生儿特有的血管通道,通过脐静脉置管技术能迅速建立静脉通道,实现静脉内给药。但脐带的生理特点即脐带残端的二次脱落[8],使得脐静脉导管使用时间一般为10~14 d,此外新生儿感受疼痛的能力较敏感[9],容易哭闹,更易造成脐静脉导管移位、脱落。而本研究中,将脐静脉导管环形盘绕在脐周,这种方法使导管位于患儿腹部中下方,相较于固定脐旁更能减少导管移位;其次运用自行设计的空心环形水胶体透明敷料固定导管,其采用完全贴合导管的固定方式,不仅减少了与患儿皮肤的接触面积而且完全暴露脐带,减少了对患儿皮肤及脐带的刺激,方便医护人员日常护理,并且研究显示采用改良导管固定方法后导管使用时间比用医用胶带直接固定导管外露部分及将外露导管环形固定于脐旁使用时间更长[4,10],而导管使用时间延长在一定程度上能减少患儿穿刺次数和中心静脉置管的风险。

3.2 新型导管固定法能降低导管移位率和脐带出血率

研究[11]显示,脐静脉置管后34 h、77 h,导管尖端向外迁移率分别达到17%、31%,而1周导管总迁移率达到50%以上;重症监护室患儿病情重,需要接受的治疗较多,更易引起导管打折、移位甚至脱落[12],而有效的固定方法是减少脐导管移位以及减少置管后患儿不良反应的有效措施。本文结果显示,对照组导管移位率达到34.48%,而观察组导管移位率只有9.09%,这是由于对照组将导管固定于患儿腹壁一侧相当于仅仅固定了导管的一端,随着患儿哭闹、导管留置时间的迁移、身体的摆动易导致导管移位甚至脱落;而观察组采用中空的圆形水胶体敷料将导管环形固定于患儿脐周,采用贴合导管全面覆盖的方式,增加了导管固定度,降低了导管移位率,同时在一定程度上也降低了脐带出血率,因此改良后的导管固定方法能减少置管后患儿的不良反应。

3.3 导管固定时间延长并未引起导管相关性的血流感染

脐静脉置管是重症患儿中较重要的置管方式,但置管成功后容易引起一系列的不良反应。导管相关性血流感染是脐静脉置管术后较严重的不良反应之一,其能使新生儿发病率及病死率增加7%~11%[13],此外脐静脉导管使用时间延长,患儿血流感染的风险越大[14-15]。在本研究中导管使用时间延长并未增加患儿血流感染的概率,由此可知改良后的脐静脉导管固定法在延长导管使用时间的同时,也能避免导管相关性血流感染的发生。

脐静脉置管术具有重要的临床意义,但脐静脉置管成功后存在导管移位、滑脱、脐带出血等风险,因此有效的固定方法、严格的无菌操作,不仅能减少置管后的患儿的不良反应,同时还能减少患儿二次穿刺置管概率,减少后期的治疗费用。