深基坑支护方案的对比及优化研究

郭喜梅

(云南工商学院, 昆明650000)

由于城市土地资源的匾乏, 我国城市建筑也正在逐渐向高层发展,基坑的开挖越来越深、面积越来越大,基坑围护结构设计和施工越来越复杂,因此,只有在保证基坑工程的前提下对高层建筑的地下建筑物车库、人防等及地铁交通工程进行施工[1-3]。 基坑支护结构发展至今,主要问题包含两个[4-6]:一是基坑支护结构的暂时性和重要性,安全、经济、环保的基坑支护结构优化的设计方法非常重要; 二是基坑支护工程设计和施工过程不稳定因素众多, 事故率相对较高。因此对具体工程可利用建立优选模型、进行多目标决策的方法进行优化选择[7-9]。

1 工程概况

某建筑物为地下-3F,地上4~23F,地下室底板标高238.9m,坡顶消防环道标高254.0m,拟建基坑占地面积11244.0m2。场地现已完成拆迁工作,平场至基坑底将于四周形成长304.8m、垂直高10.6~20m的基坑。表层为人工堆积素填土层:灰褐色、红褐色、黄褐色等,主要成份为回填黏性土,混砂砾,局部夹碎石,结构松散,厚2.10~3.30m;冲洪积粉质黏土:可塑,土质不均匀,含少量砂粒;残积砂质黏性土,硬塑;下伏侏罗系角岩,青灰色,变晶结构,块状构造;震旦系混合岩,灰褐色,粗粒结构,块状构造,基岩面起伏较大。全风化带揭露层厚4.00~11.50m, 强风化带揭露层厚18.10~29.20m,中等风化带揭露层厚5.40~8.00m,未揭穿。 沿线地表水不发育,地下水类型主要为第四系松散岩类孔隙水和基岩裂隙水,地下水较丰富,块状强风化为主要含水层。 地下水位高程为12.73~23.64m。

2 深基坑的三维数值模型

2.1 有限元模型的建立

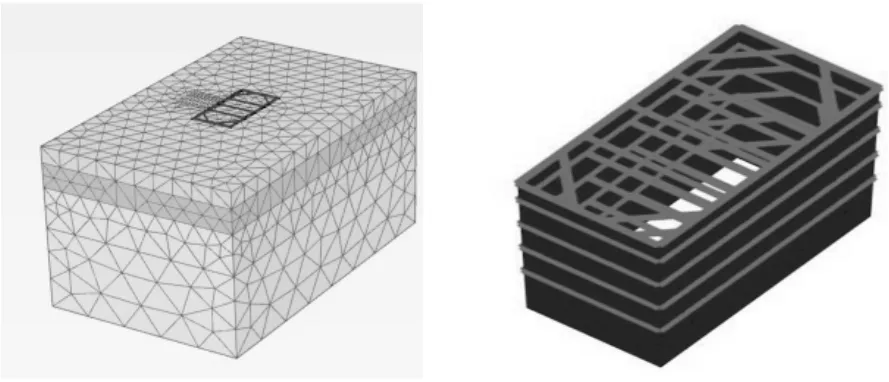

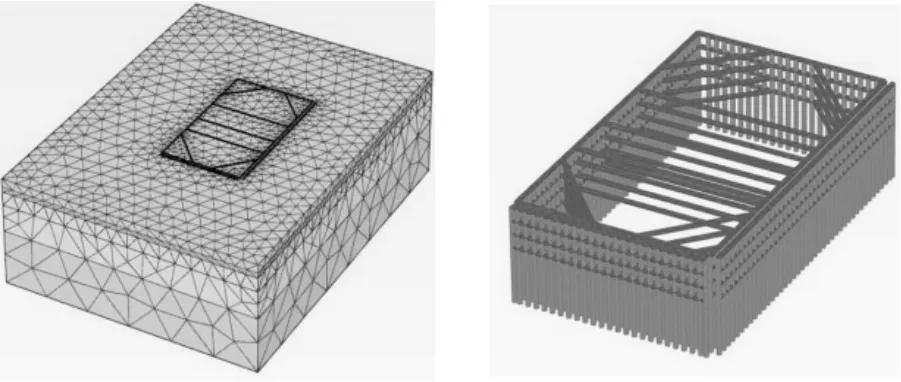

根据场地地形、土体类型、基坑形式、支护结构形式建立三维数值计算模型。图1为地下连续墙支护方式模型,图2双排桩支护方式模型。 据场地实际地形(长、宽、高)建立场地模型,由四面体、五面体和六面体混合网格单元相互匹配、连接组成。 模型长(y方向)为200m,宽(x方向)为150m,高为40m。 计算中模型边界条件的如下: 底部边界设定水平和竖直方向位移约束;侧向边界设定水平向位移约束;顶部边界为自由边界。

图1 地下连续墙支护方式模型

图2 双排桩支护方式模型

2.2 计算参数

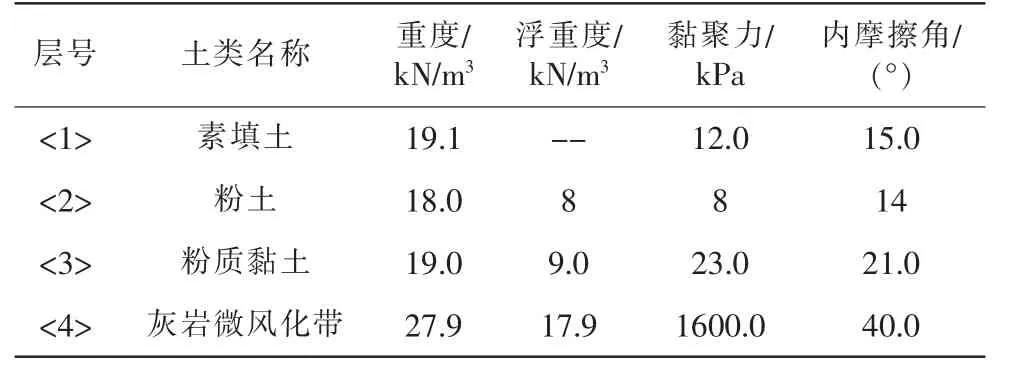

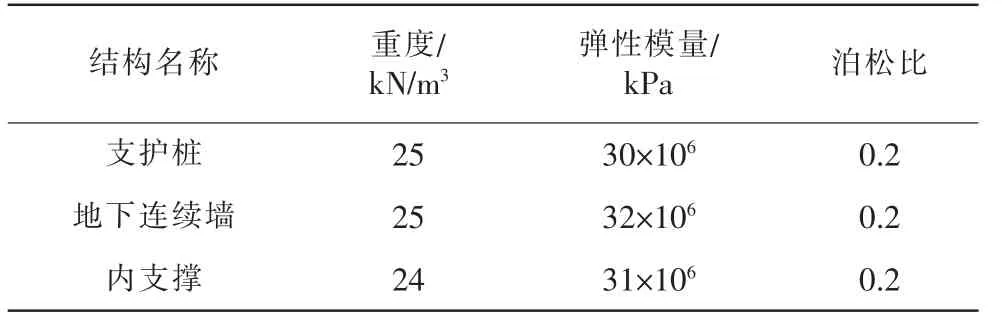

土体参数根据当地土质监测报告, 土层参数具体取值如表1。 支护结构参数具体取值如表2。

表1 土层参数

表2 支护结构参数

3 数值结果分析

3.1 两种支护形式的对比

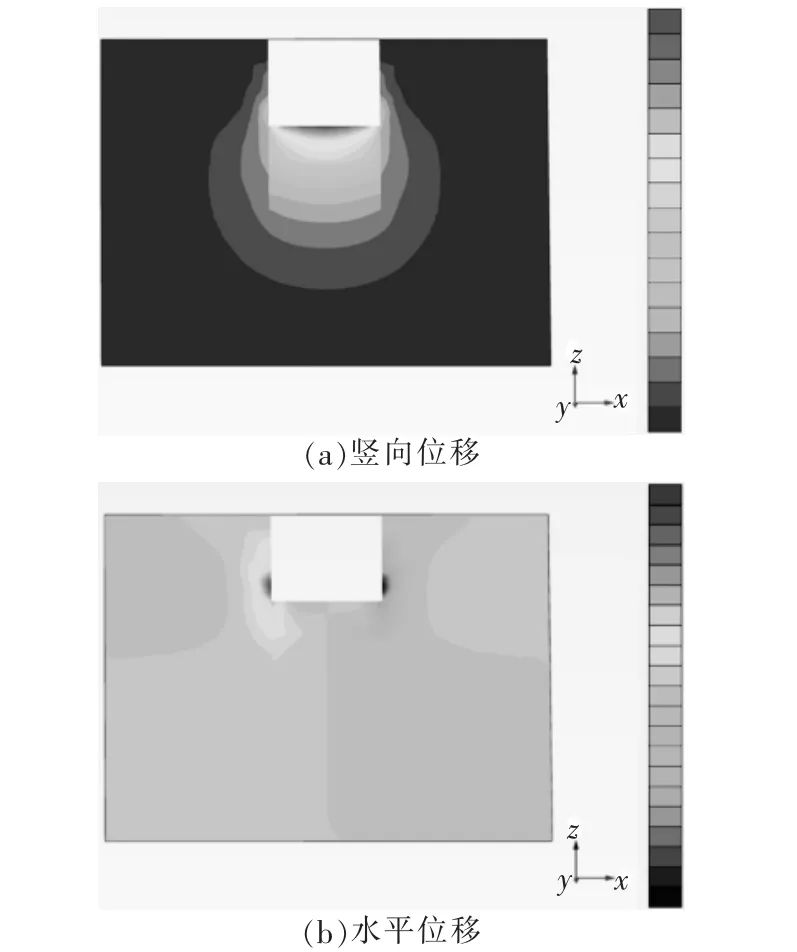

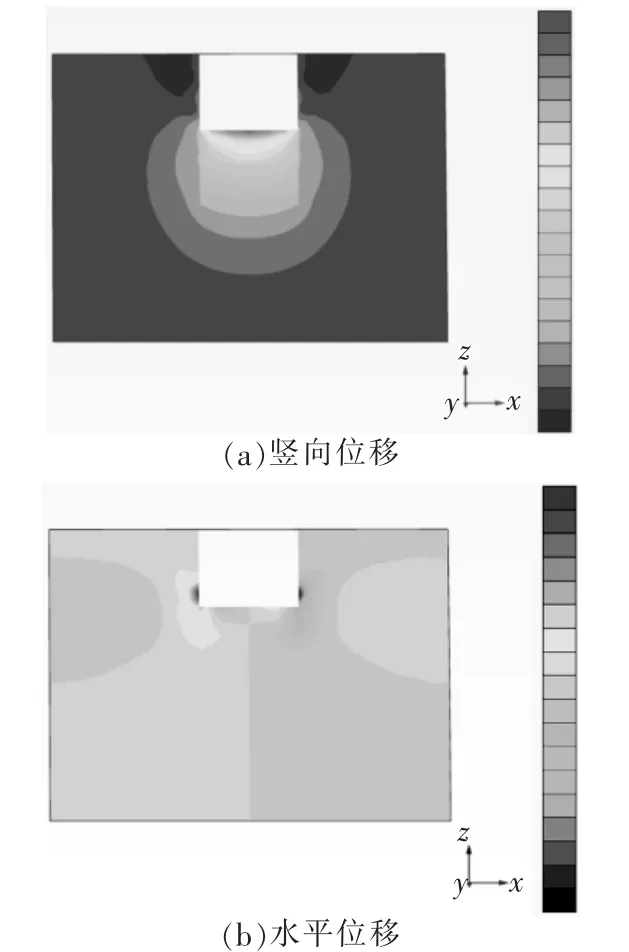

图3和图4分别为地下连续墙支护结构和双排桩支护结构剖面云图。从图中可以看出,两种支护结构下,土体的变形规律一致。 对比图3和图4可以看出,双排桩支护下,土体变形的范围更广。

图3 地下连续墙支护剖面位移云图

图4 双排桩支护剖面位移云图

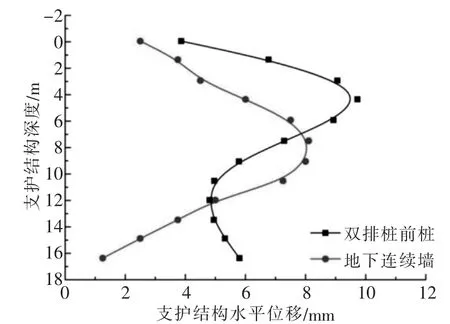

图5给出了两种形式支护结构下支护结构的水平位移曲线图。 从图5中看出,两种支护结构的水平位移都随着深度先迅速增大,随后减小,地下连续墙的最大位移出现在地下连续墙的中部, 而双排桩的最大位移出现在双排桩的上部。。其中双排桩的前桩的最大水平位移为9.5mm,地下连续墙的最大水平位移为8.5mm,相比于双排桩支护,位移减小了约10%。可见地下连续墙的支护效果略优于双排桩支护。

图5 不同支护结构下支护结构水平位移

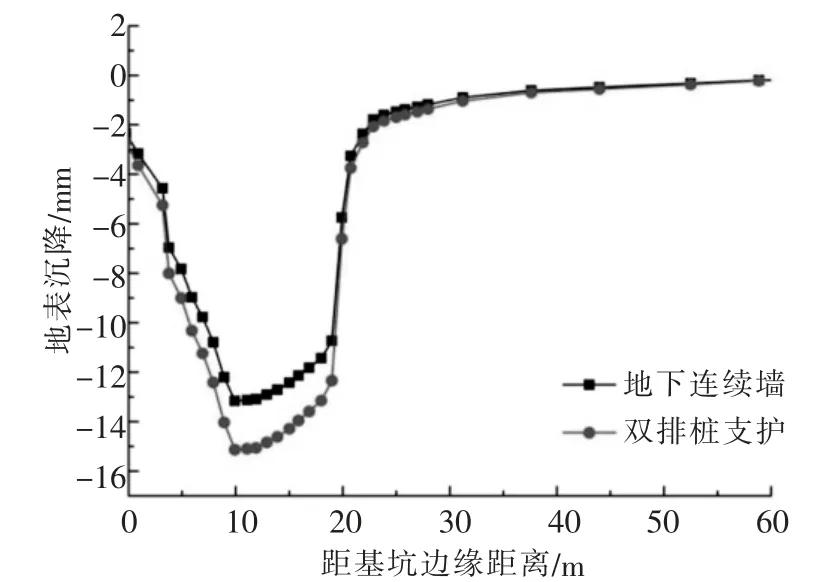

图6给出了两种支护结构下的地表沉降曲线。从图中可以看出, 两种支护结构下地表沉降随着距基坑距离首先迅速增大,随后迅速减小直至趋于0。可见,深基坑开挖对周边的影响范围主要集中在0~20m。如图所示, 双排桩支护下最大地表沉降为15.5m,地下连续墙支护下的最大地表沉降为13.5m,位移减小了约13%。 总所周知,同等条件下地下连续墙的造价远高于双排桩支护。从以上对比可以看出,此工程中地下连续墙的支护效果仅仅略优于双排桩, 因此本工程最经济合理的支护结构为双排桩结构。

图6 不同支护结构下地表沉降

3.2 双排桩不同排距的影响

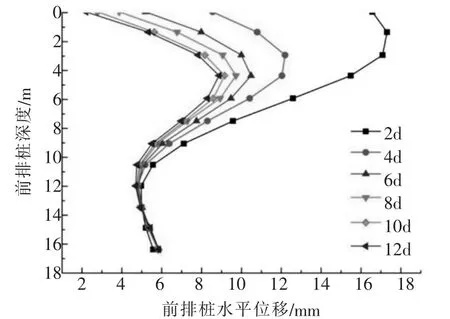

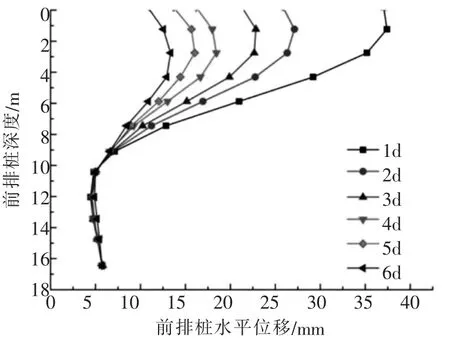

本节研究了双排桩不同排距对支护效果的影响。假定其他条件都是一定的,只改变排距L,分别模拟排距为2,4,6,8,10和12d这6种工况(d为桩径大小,d=0.7m)。图7给出了不同排距下前排桩的水位位移随深度的变化曲线,图中可以看出,不同排距左右下前排桩的水平位移随着深度首先迅速增大, 在深度约4m处达到最值,随后迅速减小直至趋于稳定。当排距L=2,4,6,8,10,12d时, 前排桩最大水平位移分别为15.5,12,10.5,9.8,9.2,8.9mm。 可见排距为2d变为4d时,前排桩的水平位移减幅高达约25%,说明此事前后桩协同工作,空间效应最为显著。当排距由8d变为10d时, 位移减幅只有6%。 因此随着排距的增大,位移减小的幅度越来越小。后排桩只起到了拉锚作用。

图7 不同排距下前排桩水平位移

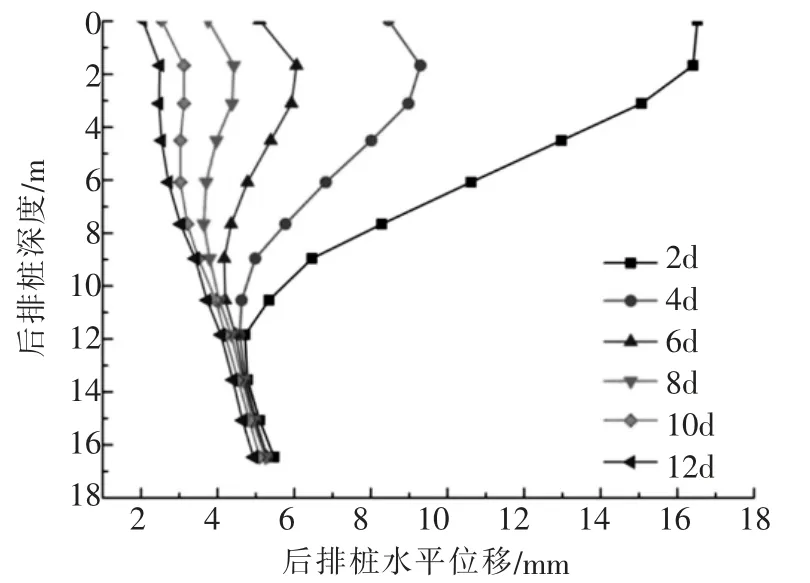

图8给出了不同排距下后排桩的水位位移随深度的变化曲线。从图中可以看出,后排桩最大位移在桩顶附近,随着深度逐渐减小直至趋于稳定。当排距L=2,4,6,8,10,12d时, 前排桩最大水平位移分别为16.5,8.5,5.0,3.7,2.5, 2.0mm。 同样可以看出,随着排距的增大,后排桩水平位移迅速减小。

图8 不同排距下后排桩水平位移

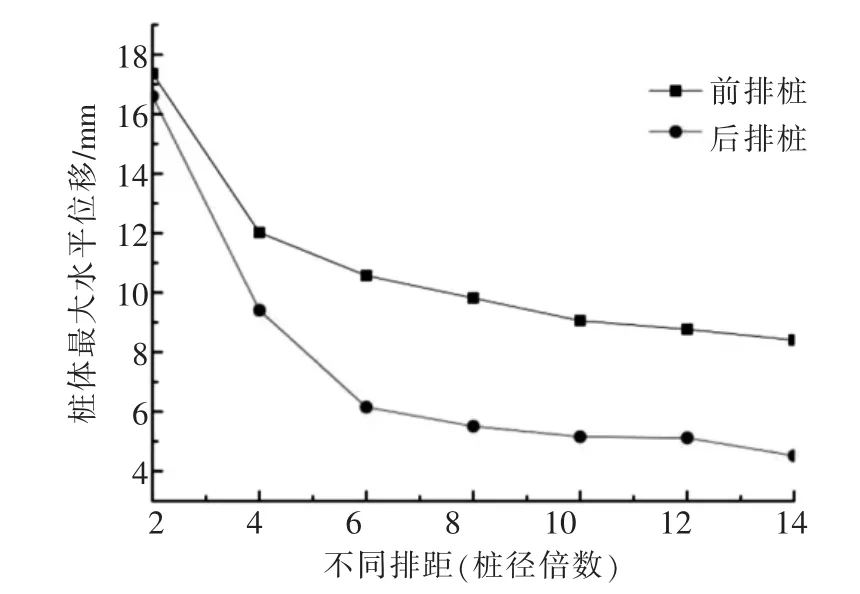

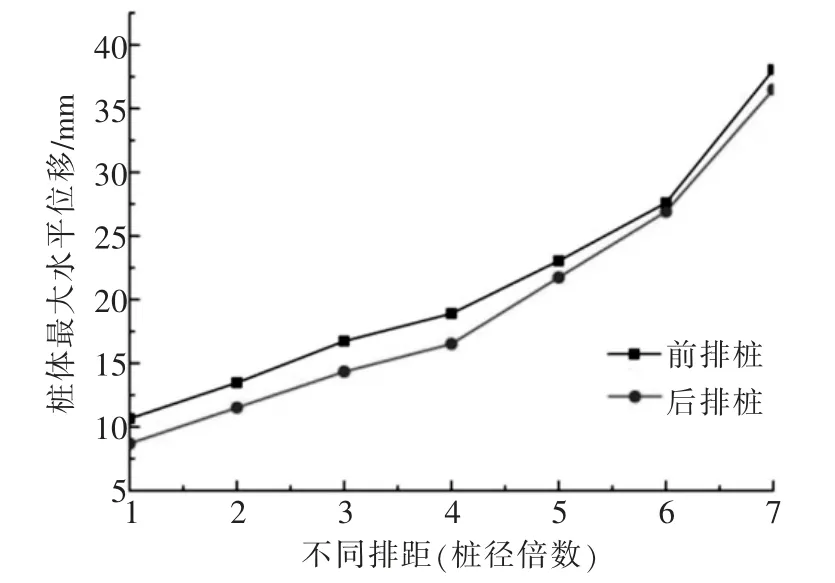

图9给出了前后排桩水平位移随排距变化曲线。图中可以看出,前排桩的水平位移大于后排桩,更好的证明了双排桩支护中后排桩所起到的拉锚作用。前后排桩的最大水平位移都随着排距的增大, 迅速减小,但当排距大于6d时,这种排距增大导致的影响越来越不明显。综上所述,本工程最合适的排距为4~6d。

图9 前后排桩水平位移随排距变化曲线

3.3 双排桩不同桩距的影响

本节研究了双排桩桩距对支护效果的影响。 假定其他条件都是一定的,只改变桩距L,分别模拟桩距为1,2,3,4,5,6d的6种工况 (d为桩径大小,d=0.7m)。 图10给出了不同桩距下前排桩的水平位移。从图中可以看出,当桩距L=1,2,3,4,5,6d时,前排 桩 最 大 水 平 位 移 分 别 为37.5,27.1,22.8,18.5,16.0,13.3mm,可见减小排距可以有效控制前排桩的水平位移。

图10 不同桩距下前排桩水平位移

图11给出了不同桩距下后排桩的水平位移。从图中可以看出,当桩距L=1,2,3,4,5,6d时,前排桩最大水平位移分别为37.1,26.0,21.4,16.6,14.2,11.5mm,同样减小排距可以有效控制后排桩的水平位移。

图11 不同桩距下后排桩水平位移

图12给出了前后排桩水平位移随桩距变化曲线。从图中可以看出,随着桩距的增大前后排桩的水平位移增大,且增大趋势愈来愈明显。这种由于桩距的增大, 双排桩桩数量减小, 支护结构的整体性变差,支护结构刚度愈来愈小。 综上所述,本工程最经济合理的桩距为2~3d。

图12 前后排桩水平位移随桩距变化曲线

4 结语

本文结合某基坑施工的工程背景, 采用有限元软件Plaxis 3D对深基坑支护结构进行了数值模拟。通过两种支护结构下的位移对比, 确定了本工程经济合理的支护结构。 进一步研究了双排桩的参数对支护效果的影响。 取得的主要研究成果如下:

(1)本工程中地下连续墙的支护效果略优于双排桩支护结构。 但地下连续墙支护下的支护结构水平位移和地表沉降相较于双排桩只减小了约10%。 综合考虑经济性和优化效果, 本工程最经济合理的支护结构为双排桩。

(2) 双排桩排距对双排桩的支护效果有显著的影响。双排桩前后排桩的水平位移随着排距的增大逐渐减小,并且后排桩的减小幅度更大。为了更好发挥双排的空间结构优点,本工程最经济合理的排距为4~6d。

(3)双排桩桩距对双排桩的支护效果有显著的影响。 双排桩前后排桩的水平位移随着桩距的增大而增大,且这种增幅愈来愈大。这是由于支护结构的整体性下降且形成不了土工效应。