《校定北西厢弦索谱》记谱法研究

□

《校定北西厢弦索谱》是清初顺治十四年(1657)刊行的三弦伴唱《西厢记》谱本,王耀华先生曾在此《三弦艺术论》上卷中,考察了三弦的历史源流及音乐的各个层面,其中对三弦的乐谱和记谱法进行了梳理。在这里王氏提到,在《中国古代音乐史料辑要》第一辑中,收录有两种明清时代的三弦谱式,分别为《新锲燕台校正天下通行文林聚宝万卷星罗》第十七卷“八谱门”之“三弦谱式”,刊行于万历庚子年(1600),采用“天干谱”记谱;《新万宝全书》琴谱十八卷之“三弦谱式”,刊行于嘉庆十三年(1808),采用“工尺谱”记谱。除此之外,笔者另找到《新板增补天下便用文林妙锦万宝全书》,该书与《新锲燕台校正天下通行文林聚宝万卷星罗》在“三弦谱式”部分内容基本一致,刊行于万历壬子年(1612),亦采用“天干谱”记谱。这三种谱式,均为明、清时期的三弦谱,与《校定北西厢弦索谱》基本处于同一时期。但显然,在这一时期,三弦的记谱并没有形成一种固定形式。

《校定北西厢弦索谱》以工尺谱的形式记录音高,并兼记三弦演奏技法符号,是目前可见较为完整的清初三弦谱式。本文以国家图书馆藏本《校定北西厢弦索谱》的记谱法为研究对象,试从其工尺记谱形式及三弦演奏技法符号两方面分析审视,对工尺谱这一记谱形式在清初的运用作一补充研究。

一、《校定北西厢弦索谱》中的工尺谱字

工尺谱字是构成工尺谱的最重要部分,对于其来源学术界已多有研究,俗字谱、觱篥谱甚至《礼记》中“四上竞气”一说,都被认为是工尺谱字之源。现今通行的工尺谱字为:合、四、一、上、尺、工、凡、六、五、乙,其中合、四、一为六、五、乙的低八度,再低则在字的右下方加一撇,再高则在字的左边加一“亻”“彳”……诸如此说已成为共识。工尺谱在长期的发展过程中,工尺谱字呈现出多样性,杨荫浏在《工尺谱浅说》一书中将古今工尺谱字与相对应的简谱进行了对应。①杨荫浏:《工尺谱浅说》,音乐出版社,1962年,第27页。

由杨氏所列表可以看出,工尺谱字的书写方式愈加完善,于每一音都有相对应工尺字。其后又有近代刘天华对工尺谱的改良,使得工尺谱不断完备,一直沿用至今。

《校定北西厢弦索谱》中所使用的工尺谱字大致与杨氏所列“比较流行的工尺谱”相同。在其“凡例”中将当时可见的谱字尽数罗列:

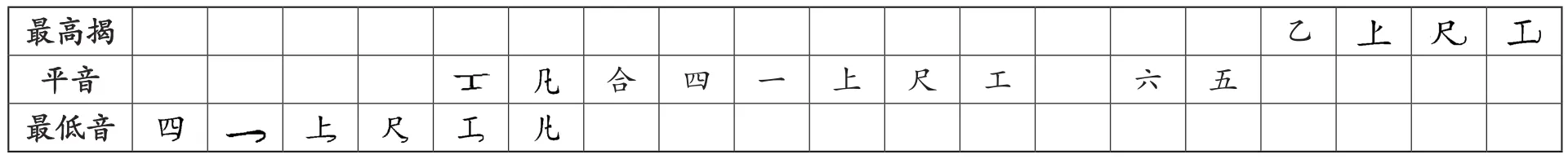

笔者将其按音高低顺序列表如下:

表1 《校定北西厢弦索谱》所用工尺谱字

在此所列21个工尺谱字中,体现出以下特点:第一,“最低音”部分除“”外,均是在“平音”谱字的基础上,在字的右下角加撇以示区分;第二,“平音”11字中,“”“”二字与“最低音”中“”“”二字重合;第三,“最高揭”4字除“乙”外,均是在“平音”基础上进行改动。所不同者, “”是在“上”的基础上,将其中的短横上挑,而 “”“”则是在“尺”“工”的基础上,在字的右下角添加一上挑笔画,与“最低音”者的改动相对应。第四,三组工尺谱字中,具有八度关系的有:—四—五;—一—乙;—上—;—尺—;()—工—;()—;合—六。

《校定北西厢弦索谱》中采用工尺谱字对全曲记谱,其中运用得最多的为“平音”与“最高揭”部分。“最低音”谱字的使用,根据笔者统计分析,相对前二者较少,且可分为以下三种情况:

(一)不用“”与“”

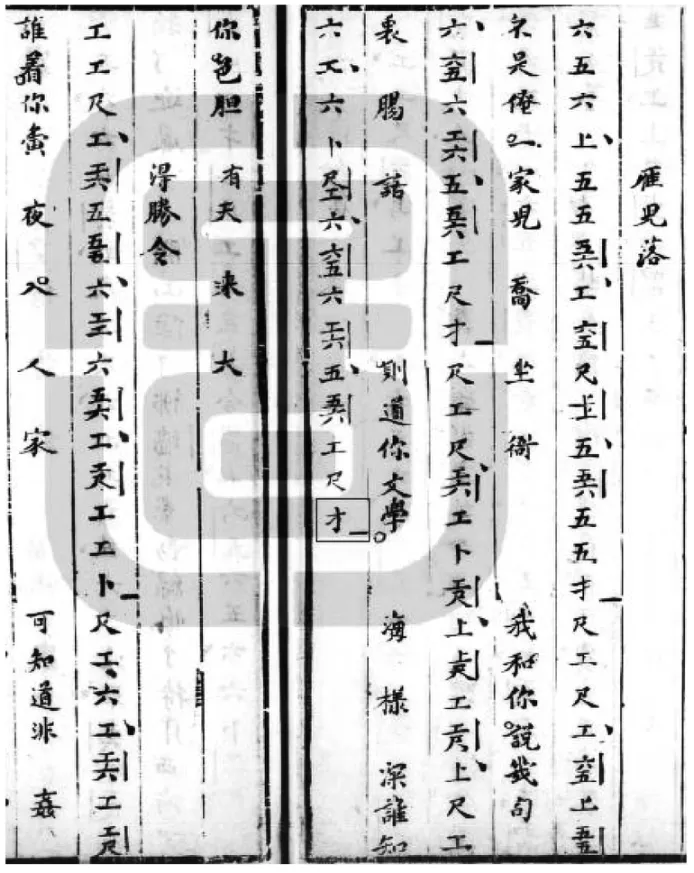

在谱前“弦徽字式”部分有列四种三弦定弦法,其中定弦最低者为商调、越调定弦,具体如图:

图1 “弦徽字式”商调、越调定弦

此处并未注明老弦空弦音,但据弦上音高可推断,此定弦之老弦空弦音为“”。也可以认为,只有在商调、越调中才能弹奏“”“”二音。而经过笔者统计,在《校定北西厢弦索谱》中使用商调、越调的共151首曲中,最低为“”,并无一曲可及此二音。根据杨荫浏、曹安和与张世彬关于此谱的译谱意见,商调与越调大致相当于现在通行的♭A调与♭B调,①中央音乐学院中国音乐研究所编,杨荫浏、曹安和译谱:《西厢记四种乐谱选曲》,音乐出版社,1962年,第47页;张世彬译:《沈远〈北西厢弦索谱简谱〉》,香港中文大学出版社,1981年,第112页。在这两调中,“”“”约相当于现在的F-G、G-A,虽可演唱,但终究音低而不可使演唱者自如发挥。沈远并未使用极低的这两音,应有此考虑。

在此谱共334首曲中,仅有3首使用到了这两个谱字。分别为:卷上第三出【东原乐】使用到“”;卷上第二出【石榴花】与卷下第八出【醉春风】使用到“”。其中【东原乐】为越调,【石榴花】【醉春风】皆为中吕宫。按“弦徽字式”定弦(见图2),此二音皆为老弦上音,亦同属较低音区②张世彬译谱意见认为,中吕宫为♭E调。,在演唱上较之商调、越调的“”“”虽更易,但也较为谨慎。

图2 “弦徽字式”中吕宫、黄钟宫定弦

图3 卷上第七出【五供养】片段

正如《太古传宗》“凡例”所言:“低音者,其声最浊,诸旧谱皆以凡、工丨、尺丨之式为记。但凡用此三字之声,必以四、合在前带下,且四、合二声,原本浊音,自上而下一览便知。”①[清]汤彬和、顾俊德:《太古传宗》,选自刘崇德主编《中国古代曲谱大全》,辽海出版社,2009年,第452—453页。在此谱中, “”“”也往往与“合”“四”相伴出现,往下又可及“”“”。照理来说,“最低音”中“”字与“”“”二字在书写上一致,均为右下加一撇。那么在此三字同时出现在一曲中时,应当呈现出统一的体例,但在卷上第三出【东原乐】中,仍然将本应书写的“”“”代之以“”“”:

图4 卷上第三出【东原乐】片段

图5 卷上第六出【醉春风】片段

笔者认为,原因可能有二:其一,旋律上、下行的区分。按上文所示,在旋律从“合”开始下行时,谱中均使用“”“”二字代替“”“”,是否当旋律为“”“”上行时,就会使用“”“”二字呢?因谱中未找到相关实例,只能存疑。其二,刻工之误。“”“”与“”“”写法相近,在刊刻过程中,刻工出现失误亦是正常现象。

综上,在《校定北西厢弦索谱》中的工尺谱字使用中,其“平音”“最高揭”部分之15个谱字被广泛运用于曲谱中。而“最低音”者,因音低所致不适合演唱,“”“”二字被完全舍弃, “”“”二字则极少被使用于谱面中。至于 “”“”二字,则其功能完全为“平音”中之 “”“”二字所取代。

二、《校定北西厢弦索谱》中的三弦演奏法与板的运用

王耀华在《三弦艺术论》中曾介绍三种三弦工尺谱,分别称为“指位式工尺谱”“音程式工尺谱”及“兼记手法的音程式工尺谱”②王耀华:《三弦艺术论》(上卷),海峡文艺出版社,1991年,第95—96页。,其中《校定北西厢弦索谱》被列入第三种。因谱中三弦演奏法与板的标记相辅相成,故而笔者在此处将二者并而论之。

(一)三弦演奏法

《校定北西厢弦索谱》中共使用三种三弦演奏法,即扫、分、打,分别以“扌”“卜”“丁”书写于谱中。③按:在卷上第一出【柳叶儿】“门掩着梨花深院”一句中“深”字,所配工尺有书为“打”的标记。经与卷上第五出(寄书前)中【柳叶儿】比对,应该为“丁”之误写。杨荫浏与曹安和在译谱时,对其中的“扫”与“分”做出了解释:扫——由内至外,弹三条弦,同时出声;分——食指弹子弦,大指挑老弦,同时出声。①中央音乐学院中国音乐研究所编,杨荫浏、曹安和译谱:《西厢记四种乐谱选曲》,第47页。此外,谈龙建在《三弦演奏艺术》中对“打”的解释为:右手不发音,用左手某指在指板上击弦得音。②谈龙建:《三弦演奏艺术》,人民音乐出版社,1989年,第5页。

对于上述三种演奏法在具体演奏中如何实施,除“丁”有明确的音高指向之外,“扌”“卜”所涉具体演奏音高等,并未见有专门论述。《校定北西厢弦索谱》中也未对它们进行过多的阐述,笔者向相关专业人士求教后,再参照王耀华《三弦艺术论》中“天干谱”相关译谱方法及杨荫浏、曹安和所译《校定北西厢弦索谱》【拷红】一出对上述三种演奏法的译谱方法,对“扌”“卜”及“丁”的具体演奏方式总结如下:

1.“扌”的演奏方式

据杨、曹二位先生所解释,“扌”是由内至外,弹三条弦,同时出声。其产生的音响效果,与现今所通行“琶音”一致。王耀华在翻译《文林聚宝万卷星罗》时,对两种情况做出了琶音的处理:

“和”则据“异声相从谓之和,同声相应谓之韵”的意义,一般作空弦散音的琶音奏法处理;另有“按丙一和”“按己一和”,则以该音所在弦上按音加其他两弦散音的琶音奏法处理。③王耀华:《三弦艺术论》(上卷),第99页。

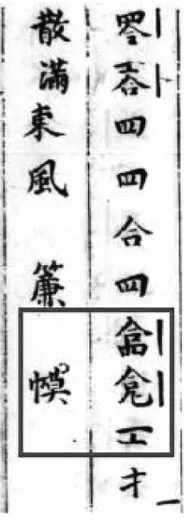

即三空弦的琶音、二空弦加一按音的琶音两种,如王氏所译【群对沽美酒】曲中,定弦为sol-lami,“丙”所对应音高为f2,则谱中“全按一和”“按丙一和”所呈现出来的音响便是sol-la-mi、sol-lafa。④王耀华:《三弦艺术论》(上卷),第112页。在杨、曹二位先生的《北西厢弦索谱》译谱中,虽未说明所据为何,但笔者整理后发现,亦存在类似的规律。【拷红】为“越调”,定弦为(la)-(mi)- (la),现将杨、曹译谱中“扌”的处理及其前、后音高列表如下:

表2 杨、曹译《校定北西厢弦索谱》【拷红】中“扌”的使用情况表⑤杨、曹原译谱以越调为♭B调,此处及表2-4为对应方便,皆采用C调进行说明。

(续表)

由上表可知,杨、曹二位先生在翻译“扌”时,基本保持了两空弦加一按音的形式,在“扌”前音音高为空弦音高时,则直接演奏空弦三音;“扌”前音音高低于子弦空弦音时,保持老、子两弦,更改中弦音高;“扌”前音高高于子弦空弦音时,则保持老、中两弦,更改子弦音高。三种方式都是为了“和”前一音,与王耀华所译天干谱有异曲同工之处。因此,笔者将“扌”的演奏方式总结为:老弦保持空弦,中、子弦其中一弦空弦,另一弦根据前音音高作灵活调整,三音同时由内向外弹奏。

2.“卜”的演奏方式

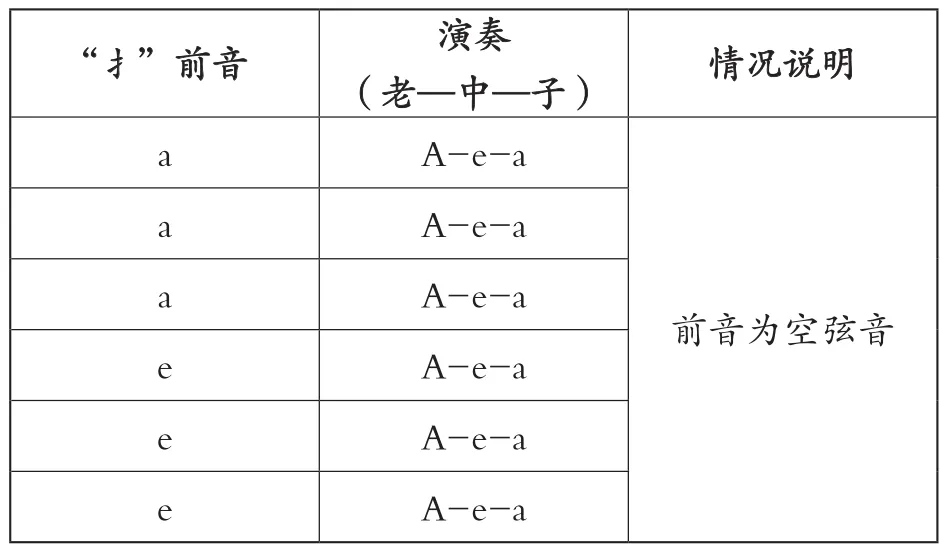

“卜”与“扌”一样,是三弦演奏中常用的手法之一,但具体演奏方式,除“食指弹子弦,大指挑老弦,同时出声”外,也并无具体涉及音高方面的表述。笔者按照前文对“扌”的整理方式,将杨、曹译《校定北西厢弦索谱》中所使用“卜”的前后音及处理方式列表如下:

曹琳[15]等通过研制的试验样机对比分析了蓄能型空气源热泵热水机组在不同室外工况下,各种运行模式的性能。结果表明,蓄热模式下,机组平均能效比随着室外温度的降低而减小,蓄热时间随着室外温度的降低而延长;蓄热蓄冷模式下,由于试验样机蓄冷罐容积较小,机组仅可以回收近一半的蒸发冷量,加大蓄冷罐的容积可增加回收制冷量,提高机组平均能效比;供热水模式下,由于循环热水流量较大,对蓄热罐内水扰动较强,供水可能会发生中断,中断时间随室外温度的降低而延长。

表3 杨、曹译《校定北西厢弦索谱》【拷红】中“卜”的使用情况表

由上表可知,在对于“卜”的处理上,杨、曹二位先生采取的是,保留老弦空弦音的同时,子弦弹前一音之音高,即可总结为:食指弹子弦,音高为前音,大指挑老弦空弦,二弦同时出声。

3.“丁”的演奏方式

“丁”的使用则并没有“扌”“卜”涉及多个音高,它从音高上看,仅仅是重复其前一音。在音响效果上,则较之右手的弹、挑,声音更显沉闷,与弹、挑所呈现具有弹性且圆润的音响形成鲜明的对比。在译谱时,有较为明确的音高指向。

综上所述,“扌”“卜”“丁”虽然在《校定北西厢弦索谱》中并未作过多解释,原本演奏方式亦不可知,但仍然可以通过留存的文字及今人的智慧与经验将其译出。这也是笔者译谱中的重要依据之一。

(二)板的运用

1.头板

头板又称正板,杨荫浏解释为“随着乐音的发出而同时打下的板”①杨荫浏:《工尺谱浅说》,第8页。,相当于目前所通行的、等节拍的第一拍。《校定北西厢弦索谱》中所使用两种头板,其一为“、”,在全谱中均有使用,是为“头板”;其二为“”,在谱前“凡例”部分有言:“阳点,乃赠板也。”根据谱中具体使用情况可判断,“”即“阳点”,是为“赠板”,而从实际使用上看,将其解释为“赠板之头板”更为恰当。如卷上第一出【点绛唇】曲。

图6 卷上第一出【点绛唇】

曲中未从头板起,而是在“游艺中原”的“中”字落下本曲的第一板,随后在“原”字落下赠板之头板,则头板与赠板成为一完整的节拍,交替出现。

赠板的使用,往往被认为是南曲的标志之一,杨荫浏认为,这种头板与赠板并用的板式,是速度最慢的一种板式。“这种板式只有在昆曲的南曲中用到”②杨荫浏:《工尺谱浅说》,第21页。。周凡夫亦认为张世彬译《北西厢弦索谱》字少腔多,不符合北曲习惯。“据杨荫浏考证,北曲于明代中叶流传到杭州已‘南曲化’,而未经‘南曲化’的北曲之弦索调实早已沦佚了。沈远此谱撰写于明末,故而亦受此影响。”③周凡夫:《〈北西厢弦索谱〉遗音绝响重现人间》,《中国音乐》1983年第4期,第42页。根据笔者整理及分析,事实则并非如此。笔者将此谱中所使用赠板之25首曲目列表如下:

表4 《校定北西厢弦索谱》中使用“赠板”曲目表

从比例上看,谱中25首使用赠板的曲目仅为全曲总数的7%,并没有大规模地运用于曲谱中;从使用上看,仅在双调、中吕宫、仙吕宫、正宫中使用,且曲牌仅限于双调中【新水令】【驻马听】【折桂令】【步步娇】,中吕宫中【粉蝶儿】【醉春风】,仙吕宫中【点绛唇】及正宫中【端正好】。根据郑梦初考证,以上曲牌除【折桂令】外,俱为昆曲中的散板曲。并认为:“沈远仿照南曲,将这些曲牌点为赠板,保持其原本板位的同时将节奏放缓。谱中这些赠板北曲见证昆曲对吴中弦索的影响。”①郑梦初:《晚明清初吴中弦索研究》,华东师范大学2016年硕士论文,第136页。这充分说明了南曲的繁盛对于沈远创作的影响,但以此作为《北西厢弦索谱》“南曲化”的依据仍不够具有说服力的。

2.底板

底板常被作为散板的标志之一,杨荫浏在《工尺谱浅说》中解释为“自由节奏;仅在每一乐句的末尾,用一个底板来标志停顿,底板的符号为‘-’,其记写的位置,常在一个乐句的最末一音的右下方。”②杨荫浏:《工尺谱浅说》,第7页。《九宫大成》中将其解释为“即截板拍于音乍毕也”,其含义亦为于无拍板(散板)处标志停顿,这两种解释是相近的。在《校定北西厢弦索谱》中,此“底板”标志使用频繁,常与三弦演奏法“扌”“卜”“丁”相伴出现,似无上述两种对“底板”解释之含义,如:

图7 卷下第四出【小桃红】“底板”使用情况

在这一曲中,共出现6处“-”符号,均记写于三弦演奏法后,但并无上述“底板”的功能:其一,此曲中均有头板“、”作为节拍标记,并不符合散板的特点;其二,“-”并非均记写于“乐句最末一音”,如“羞的我”三字显然为乐句开头,却在“我”字处使用了“-”。那么,在《校定北西厢弦索谱》中,是否存在“无拍板(散板)处标志停顿”的使 用呢?

在谱前“凡例”中,沈远有注明这样一条:“曲末须下底板。如下曲必下头板,无赠字可间,去前曲之底板,经接下曲之头板可也。”意为:每曲末句以散板收尾。如果说下一曲是以头板开始演唱,且其中没有赠字填充,那么在演唱前曲最后一句时,可以不将其处理为散板节拍,即可按正常演唱以连接下曲的头板。试举一例:

图8 卷下第一出【雁儿落】与【得胜令】相接处

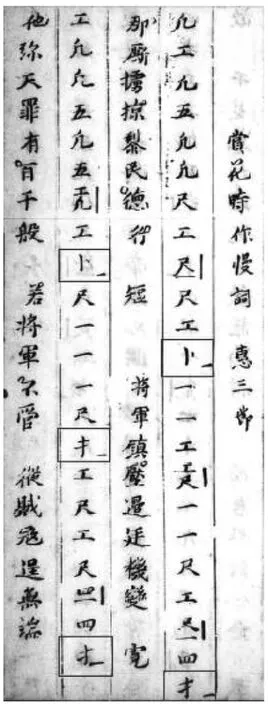

在【雁儿落】末句以“扌-”结尾,后曲【得胜令】则未从头板起,而是与【雁儿落】末句共用一板。为区分两曲,所以沈远注明“曲末须下底板”,这应为“底板”在《校定北西厢弦索谱》中的正确用法之一。此外,“凡例”中还有“书作‘慢词’,不用诸板,正用底板”的说法,这样的用法在全谱中只有三处,分别为卷上第五出(寄书后)中【赏花时】【么】以及第七出中【五供养】。如【赏花时】:

图9 卷上第五出(寄书后)【赏花时】

在此曲中,【赏花时】曲名后注明“作慢词”,按照“凡例”所言,“不用诸板,正用底板”,全曲未使用头板“、”,只用5个“-”作为乐(辞)句的分句标识,完全符合杨荫浏及《九宫大成》中对于“底板”的解释。除此一例外,此谱中,其他曲中非结尾处所使用的“一”,反而更接近于腰板的功能,在后文中笔者将另加说明。

3.腰板

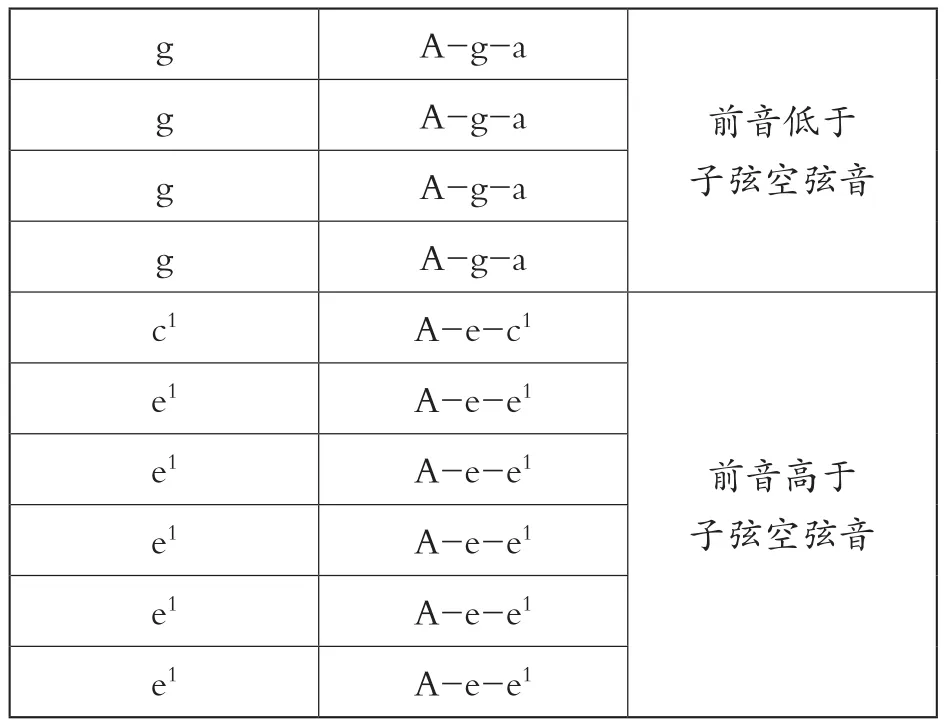

杨荫浏将腰板解释为:“在乐音发出以前,或在乐音已经发出以后(在它延长中间)打下的板,叫做‘腰板’——又叫做‘虚板’。”①杨荫浏:《工尺谱浅说》,第8页。在书写上,既有“”的写法,又有简写为“-”的写法。其中简写的“-”与底板“—”②由于腰板与底板书写极其相似,笔者在此处以“-”与“—”区分。极其相似,常于书写中混淆。“”则是在赠板中使用的腰板,在此谱中并无简写的形态,仅用于使用了赠板的25首曲中,其功能与腰板一致。仍以卷下第四出【拷红】中一曲为例:

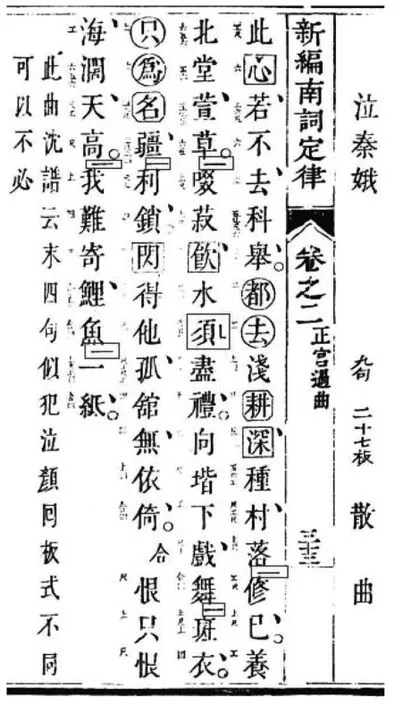

图10 卷下第四出【小桃红】“腰板”使用情况

在《新编南词定律》“凡例”中,这样写道:“‘—’者为底板,又曰截板,乃字音已完,方下板者是也。”这一对“底板”的解释,与《九宫大成》相仿。其后又言:“又‘-’曰唤板者,或起曲前,或曲中话白毕,将唱已前拍者是也。”①[清]吕士雄:《新编南词定律》,选自刘崇德主编《中国古代曲谱大全》,辽海出版社,2009年,第30页。其意为,另有一种与“底板”书写类似的符号称为“唤板”,是用于音乐开始前,或者演唱中,话白止而音乐起前。试看此谱中一例:

图11 《新编南词定律》正宫过曲【泣秦娥】②[清]吕士雄:《新编南词定律》,第103页。

在此例中,“—”共出现6次,它是“底板”吗?非也,因前后皆有正板、字音,非“凡例”所言,“字音已完,方下板者”;它是“唤板”吗?亦非也,因其皆位于曲中,但又不是在“话白毕,将唱前”。还可注意到,在这一例中,同样是“”与“—”同时出现。但在《新编南词定律》中,并不像《校定北西厢弦索谱》那样,“”与“—”的使用具有一定的规律性,所以在这一例中的“”与“—”是否具有同样的功能还有待考量。

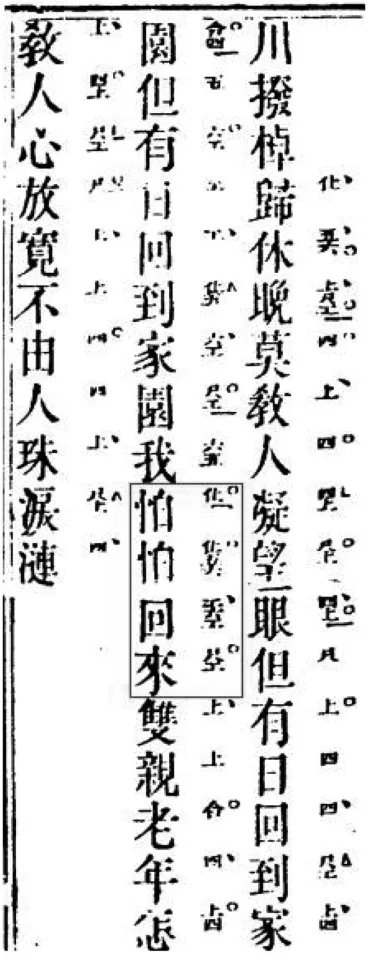

另外,在《纳书楹曲谱》中,亦对“—”的使用有不同的解释,其“凡例”云:“‘—’者为底板;……工尺下有‘’者,因非实板,或重(ch ó ng)一字。如【分别】内‘怕回来’之‘怕’字,本非曲文应有者,乃搬演家起声发调之法。”③[清]叶堂:《纳书楹曲谱》,选自刘崇德主编《中国古代曲谱大全》,辽海出版社,2009年,第2545页。在这解释中,有两种符号,其一为常见的“—”,叶堂指为“底板”;另有“”,叶堂称此为演唱时,词句中重复一字时所用,为演唱者“起声发调”所用,且给出了实例:

图12 《纳书楹曲谱·琵琶记》【分别】【川拨棹】④[清]叶堂:《纳书楹曲谱》,第2556页。

在此例中,“怕”字在重复时,第一个“怕”字的“仩”音下方书写“—”,而并非“凡例”所言“”。然而,在此曲中,并非只有“重一字”时使用“一”,除上述一处外,仍有4处使用了“—”。这4处非底板,亦非“重—字”处。仍可看到,“”同时与“—”使用。由于《纳书楹曲谱》中以“。”作为“眼”的标记,与“板(、)”配合使用,在这一曲中,所有的“—”与“”皆位于两个“眼(。)”之间,包括“重—字”处。所以仍可推断,此曲中的“—”与腰板“”具有同样的功能。

(在元杂剧中)处于最重要地位的,配合歌句末尾协韵的字的音乐,应用底板较多——多于南曲所应用。也就是说,句末应用切分音效果的例子较多。因为,句末协韵的字用底板,则此字开头的强音便落于眼位,其延长的弱音,便结束于板位。

……

底板的运用,一方面冲淡了节奏上的严整、稳定的效果,另一方面,却加强了节奏上的跌荡(宕)、跳脱、闪赚的神情。……所以,可以说,较多运用底板,是北曲或杂剧音乐的特点之一。①杨荫浏:《中国古代音乐史稿》,人民音乐出版社,1981年,第586—588页。

显然,杨荫浏先生在《史稿》中,将“底板”的运用从仅用于散板中,扩大到任何板式均可。其主要功能是为了“句末协韵”,即使得韵脚字强音落眼、弱音落板,其韵脚功能更为凸显。这样一来,《校定北西厢弦索谱》《纳书楹曲谱》等诸谱中,“—”与“”的区别则得以解释。其偶有将底板用于句首、句中者,应该为作者疏漏,大部分“—”都被用于韵脚字后;而“”则全用于句中。至于二者最终所呈现出的音响效果均为“切分节奏”,则可细分为句末切分与句中切分两种,笔者试译图10卷下第四出【小桃红】②此曲为卷下第四出【拷红】中收录,书“越调”,只点板。根据杨荫浏、曹安和、张世彬译谱意见,译为♭B调,按拍译谱。:

例1 卷下第四出【小桃红】

在这一曲中,韵脚为“幽候韵”,最末句“耨”为韵脚,用底板“—”作为收韵;“儿”字在句中,用腰板“”作为节奏型的丰富。二者均呈现为切分节奏型。

综上所述,笔者认为,“—”作为工尺谱中一个重要的拍板符号,由于书写上很容易因长短而与“-”混淆。在不同的谱式中,具有“腰板”“唤板”及“重一字”等功能。在《校定北西厢弦索谱》中,其作为“底板”使用时,用于强调韵脚,较容易与“腰板”功能重合。二者区别在于,底板用于句末,而腰板用于句首、句中。

《校定北西厢弦索谱》中,除“眼”以外,使用了目前通行的工尺谱记谱法中的所有拍板标记,虽在“凡例”中并未作说明,但仍可通过其具体使用推断出它们的使用方法。其三弦演奏法与工尺谱并记的方式,使得演奏者更能直观地与唱谱结合,配合演唱。

三、《校定北西厢弦索谱》中对工尺谱记谱法的改良

工尺谱自产生到现在,一直处于改良创新的发展过程之中。王耀华认为:“清代顺治(1644—1661)以来,许多音乐家,如沈远、沈绍周、刘天华、杨荫浏等,为了使工尺谱记写的时值更为明确,还尝试借用简谱的方法在谱字右侧加上纵线来明记一拍之内各音时值。此法最早出现在沈远《北西厢弦索谱》(1657年刊行),民国初年沈绍周(1858—1930)在《瀛州古调》沿用此法,刘天华(1895—1932)更进一步使之趋于完备。”①王耀华:《中国传统音乐工尺谱之特色及其他》(上),《黄钟》2007年第1期。

王耀华认为,在《北西厢弦索谱》中,“尝试借用简谱的方法在谱字右侧加上纵线来明记一拍之内各音时值”这一方法,在《校定北西厢弦索谱》“凡例”中是这样的表述:“三字一直于傍者,因赠字多,故叠以凑板。二字一直,乃一滚。不直者,乃慢一弹也。”其中,“凑板”之意,学术界暂没有相关定义。根据谱中实例可知,“凑板”即一板下如包含四拍,在无眼的情况下,赠字多而导致音多,音多则致一板中无法容纳。在这种情况下,则需要将一些音凑在一起,以满足一板时值。“滚”,则是三弦的演奏手法,指的是快速的弹挑;②笔者未将“滚”纳入三弦演奏法部分,因其在《校定北西厢弦索谱》中,作为节奏记写方法远大于其作为演奏法。“慢一弹”,则是表示正常的演奏。实例如下:

图13 卷上第二出【耍孩儿】

此例第一句,“当初那巫山远隔如天样,听说罢又在巫山那厢”中,“当初那”与“听说罢”皆为赠字,而“当初那”为曲前,以“底板”入曲,故不需“三字一直”;“听说罢”三字,则前有腰板入曲,三字皆在拍板中,所以需要“三字一直”,用于凑板。“二字一直”则使用得较为普遍,分为叠写与分写两种形式。叠写如“远隔”的“隔”,其对应两音;分写如“怕女儿”中“女儿”,两字对应两音。其用意,仍然与“三字一直”一样,用于“凑板”。在具体译谱中,根据一板辖四拍的原则,笔者将“二字一直”译为的节奏型,将“三字一直”译为。那么,这种形式是沈远“尝试借用简谱的方法在谱字右侧加上纵线来明记一拍之内各音时值”吗?

其一,简谱的产生晚于《校定北西厢弦索谱》所刊行的年代。据《新格罗夫音乐与音乐家辞典》中简谱即Galin-Paris-Che vé method词条的解释:“(它)是一种法国的视唱教学系统。1742年,卢梭最先提出了数字简谱,之后,皮埃尔·加林(PierreGalin),艾梅·帕里斯(Aim é Paris)以及他的妹妹纳尼内、妹夫埃米尔·舍韦(EmileChev é)改进了这一记谱法。”①此为笔者所译,原文为:A French system of teaching sight-singing.It was based on the figure-notation proposed by Rousseau in 1742 but with later modifications introduced by Pierre Galin, Aim é Paris and his sister Nanine, and her husband Emile Chev é.其中指明了,简谱的出现年代至少晚于1742年,这一时间晚于《校定北西厢弦索谱》刊行年代近100年。所以,王耀华先生所说沈远借用简谱的方法来对工尺谱进行改良是有误的。

其二,沈远使用“一直”的最终目的是为“凑板”。这在上文已经有所表述,而类似这样以一种特殊的书写形式来表示拍板时值,并非只有《校定北西厢弦索谱》一例。《太古传宗》“凡例”有言:

谱中凡工尺有急递之处,则用旁写,且二字供占一格,以分别之。假如旁注工尺二字,其正字应“工”字,出音者则占上半格写,紧贴工字之上。应“尺”字,出音者,则占下半格写,紧贴尺字之上。使阅者一目了然。余仿此。②[清]汤彬和、顾俊德:《太古传宗》,选自刘崇德主编《中国古代曲谱大全》,辽海出版社,2009年,凡例。

如《太古传宗琵琶调西厢记》中:

图14 《太古传宗琵琶调西厢记》卷上第一出【天下乐】③[清]汤彬和、顾俊德:《太古传宗》,第455页。

在《太古传宗》中,板、眼具备,【天下乐】一曲,每一板、眼下涵盖四拍,其“工尺急递之处”,则将工尺字叠写,占据一格的位置,以示二字共用一拍。这与《校定北西厢弦索谱》中,三字、二字用“一直”的方式共用一拍,可谓是“异曲同工”。

综合以上两点可以看出,沈远在《校定北西厢弦索谱》中,创用这种“一直”的初衷,并不在于解决“明记一拍之内各音时值”,而是为了将赠字产生的多音控制在一板以内所使用的一种符号。而这种类似的探索,在之后的《太古传宗》亦有体现,说明这是一种被人们所认可的改良方式。至于沈远的“一直”与简谱的节奏记写方式出现的这种不谋而合,则可认为是一种巧合之作,暂时并无证据证明二者之间存在着联系。

结语

在目前所见的工尺谱中,《校定北西厢弦索谱》是少见的将乐器演奏法与工尺谱并记的谱本。谱中记录了包括“扫”“分”“打”三种演奏符号,虽未对其进行过多的演奏说明,但根据杨荫浏、曹安和等具有丰富民间音乐经验的学者探索,仍可对其具体演奏效果进行总结。

在清初对于曲谱只点板而不点小眼的大势下,《校定北西厢弦索谱》使用了当时可见所有的板拍标记,与晚其89年刊行的《新定九宫大成南北词宫谱》中所用板拍标记基本一致。这也可以说明,板拍标记至少在清初就已经被固定下来,且一直被使用至今。

《校定北西厢弦索谱》的作者沈远对工尺谱的记谱方式进行了一定程度上的改良,他的“一直”方式初衷是为了“凑板”,而并非借用简谱的形式来对工尺谱进行节拍时值的明确记写。他的这种对工尺谱记写方式上的探索,在当时应并非其独见,在《太古传宗》中得到了呼应。

——基于黄金分割比例