我国中老年残疾人的收入保障

——基于CHARLS2015的研究

李懂文,詹鹏,凌迎兵,3

(1 南京财经大学 经济学院,江苏 南京 210023;2 浙江大学 公共管理学院,浙江 杭州 310058;3 南京特殊教育师范学院,江苏 南京 210038)

1 引言

最近几十年,我国人口结构发生了巨大变化,老年人口比例快速增加。根据预测,到2050年60岁及以上的老年人口有可能达到4.56亿(United Nations,2019)。同时,我国的老龄化还表现出“未富先老”(蔡昉,2010)的特点。在这个背景下,许多文献关注了人口老龄化背景下人口红利减少可能引起的经济后果(蔡昉,2010;齐明珠,2010;逯进等,2018;汪伟,2017;Choi and Shin,2015;汪伟等,2015),以及老年人口增加所需要的养老保障等问题(封进,宋铮,2006;康传坤,2012;康传坤,楚天舒,2014)。这两大类研究的重点对象一个是就业年龄人口,另一个是老年人口。然而,极少有文献关注处于二者之间的中年人群。本文重点关注的对象是中老年残疾人,尤其是其中的中年人群。由于身体机能下降,残疾发生概率会随着年龄增加而增加。Meyer和Mok(2019)使用美国数据发现,50岁的男性户主在工作生涯至少有一次残疾的可能性达到36%。目前没有看到我国同类统计数字,不过情况很可能相似。从残疾人的年龄分布看,我国老年残疾人口数远多于年轻人。按照2006年第二次残疾人抽样数据推算,我国全部残疾人口数达到8296万人,其中60岁以上残疾人占比达到53.2%(1)2006年之后,我国残疾人联合会和相关部门没有继续进行全国范围内的残疾人调查,只是对持证残疾人进行了多年普查。不过,老年残疾人占比一半左右的状况不太可能发生太大变化。(丁志宏,2008)。然而,同年我国60岁以上人口数占比为13.3%(2)根据《中国统计年鉴2007》“表4-7 按年龄和性别分人口数(2006年)”计算得到。,老年人残疾发生率远高于年轻人。

一部分残疾人在年轻时期会获得有限的残疾就业政策保障,但在中年之后保障效果可能会更弱。其中一个原因是残疾人就业保障政策的实施效果并不理想,许多残疾人没有得到真正的就业机会(薄嬴,丁金宏,2017;廖娟,2015)。其结果是,相同残疾类型和程度下,中年残疾人的处境可能更差——更容易失业或更早退出劳动力市场。然而,他们领取养老金的年龄一般都在60岁之后(女性一般55岁)。关于美国、加拿大、英国和欧盟的一些文献发现,引起中年人退出劳动力市场或非自愿退休的最主要原因是残疾和健康问题(Denton等,2013;Schuring等,2007;Pyper,2006;Blekesaune and Solem,2005;Szinovacz and Davey,2005;Morissette等,2004;Disney等,2006;Mein等,2000;Bound等,1999;Dwyer and Mitchell,1999;Shultz等,1998)。那么,从开始退出劳动力市场到领取养老金的时间段内,他们的收入保障值得关注。

本文希望深入认识中老年残疾人群体的收入保障特征。包括这些子问题:整体收入水平的差异多大?存在怎样的结构性特征?其中劳动收入差距多大?养老金和政府补助能够在多大程度上弥补这个差距?来自家庭成员的经济支持能否弥补差距?劳动收入是个人获得收入的主要途径,也会间接影响老年时期的养老金收入。那么,残疾人是否会过早退出劳动力市场?如果不退出,他们的劳动收入是否能够维持在原有水平?这是充分认识残疾人群体收入保障需求的一些基本问题。本文结果有助于进一步改善我国残疾人保障政策,为政策改革提供更具体的参考信息。

本文后续安排如下:第二部分,简要介绍我国残疾人补贴政策,回顾与残疾人收入保障有关文献;第三部分,介绍本文主要方法;第四部分,介绍主要数据和一些基本统计结果;第五部分,报告本文主要模型结果,解释中老年残疾人和非残疾人个人收入差异特征;第六部分,从收入构成角度进行了解释,并观察来自家庭成员的收入共享和非家庭成员的私人转移是否可以弥补差距;第七部分,重点针对劳动收入差异的扩大,从过早退出劳动力市场和劳动收入变化特征角度分别进行解释;第八部分,总结全文。

2 我国残疾人补助政策和已有文献回顾

2.1 我国残疾人补贴政策

国务院2015年9月份印发《关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》,决定自2016年1月1日起,在全国实施困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度。在2016年之前,我们没有查到全国性的残疾人补贴政策,残疾人能够获得多少保障主要依赖地方政府的政策。其中,重度残疾人补贴的主要来源是最低生活保障(简称低保)。另外各省市对无固定收入残疾人、或者无法自理残疾人也有一定的生活补贴,补贴标准不一。2019年,江苏省南京市按照残疾程度与是否低保家庭,可以领取按低保金比例25%~100%不等的困难残疾人生活补贴(约225元~900元/月),以及130元/月或530元/月的重度残疾人护理补贴。安徽省宿州市困难残疾人生活补贴标准为,一、二级残疾人生活补贴为80元/月,三、四级残疾人生活补贴为40元/月;重度残疾人护理补贴按照每人每月60元的标准发放。浙江省困难残疾人生活补贴标准按照当地低保标准的30%确定;重度残疾人护理补贴标准,按照生活完全不能自理、基本不能自理、部分不能自理三档,分别为每人每月500元、250元和125元。对符合条件的在机构集中托养的残疾人,可在上述补贴标准基础上分别上浮50%。此外,一些地区的残疾人还可以享受医疗康复费(低保定补)、子女教育补助、医疗器械补助、农村贫困残疾人实用技术培训、残疾人机动轮椅车燃油补贴、阳光家园计划—智力、精神和重度肢体残疾人托养服务等不同的补贴项目。

一个残疾人最多可以领取多少政府补贴?江苏省南京市重度残疾人最多可以领取900(低保)+450(重度残疾人生活补贴)+130(重度残疾人护理补贴)+400(低保家庭重度残疾人护理补贴)=1880元/月,加上低保优惠额外增加400元左右,共计2280元/月。安徽省宿州市重度残疾人最多可以领取583(低保)+80+60=723元。不同地方之间的补贴制度差异较大,不过能够获得重度残疾人所有补贴的比例并不高,整体来看补贴额度都不高。这些补贴在残疾人收入保障中能够发挥多大作用?这也是本文希望回答的问题。

2.2 已有文献回顾

相比收入分配有关的其他文献,残疾人收入保障的文献非常少。以发达国家为研究对象的许多文献主要是为相应国家残疾人保障政策提供经验支撑。其中,最常见的研究是残疾对收入和消费的影响,估算结果可以协助确定残疾人补贴标准。最新的文献是Meyer和Mok(2019)基于美国一个跨期48年面板数据的一篇高水平成果。他们从生命周期角度观察了个人不同年龄阶段发生残疾的概率特征,同时研究了残疾事件发生前五年与后十年的工资状况、收入状况和消费情况。这些估算结果几乎都可以直接用于美国残疾人补贴政策的制定工作。同类的文献还包括对西班牙(Cervini-Plá等,2016)、意大利(Parodi,Sciulli,2008)、瑞典(Angelov and Eliason,2016)等国家的研究。其中Cervini-Plá等(2016)将残疾带来的收入冲击分为短期部分和长期部分,并根据西班牙数据进行了测算。他们的模型和思路值得同类研究借鉴。此外,Jolly(2013)研究了残疾对工资和收入流动性的影响,发现遭遇残疾以后,向高收入组流动的概率明显下降,留在低收入组的概率增加。

关于我国残疾人收入分配的研究较少,目前据我们所知的只有詹鹏、李懂文(2019)。他们研究了残疾对家庭收入结构的影响,发现严重的男性残疾和中青年人残疾会使得家庭人均可支配收入分别下降12.3%和9.0%,使得人均市场收入分别下降16.6%和13.2%,并且发现“残疾”状态所对应的救济性收入不足以弥补市场收入的下降幅度。但该研究没有继续在年龄分布上进行更多讨论。另外一些文献根据小范围内的专项调查关注了残疾人生存状况(郑一平,2007)、社会经济地位(张兴杰等,2008;刘艳虹等,2007)等问题。但这些文献都没有从生命周期角度进行分析,也没有具体到特定年龄群体。

改革开放以来,我国农村地区的扶贫攻坚工作一直是政府的重点任务。与此相关的研究也非常多。在关于其他国家的研究中,也有许多估算了残疾对贫困影响(Parodi and Sciulli,2008;Braithwaite and Mont,2009;Filmer,2008),以及贫困政策对于残疾人家庭的减贫效果(Lee and Choi,2018)。整体结论是,残疾人家庭的贫困程度普遍高于非残疾人家庭。我国也有类似的研究。万海远等(2011)从收入贫困角度进行了研究。廖娟(2015)构建了多维贫困指标,测度了残疾人的多维贫困状况。黄金玲、廖娟(2018)采用在欧洲国家常用的等价尺度方法重新估算了残疾人家庭的贫困状况。根据估算,经过调整以后残疾人家庭的贫困发生率提高了20%。针对残疾人家庭特殊的经济需求和相对较高的贫困状况,Braithwaite和Mont(2009)建议为残疾人群体设计专用的贫困标准。

残疾人更容易退出劳动力市场,残疾和健康也是引起中年人提前进入退休状态的最主要原因。很多被迫退出劳动力市场的弱势群体,直接结果就是劳动收入下降。他们所获得的替代性收入很难弥补收入下降幅度。持有残疾人证的人在退休年龄之前可以领取残疾人补贴,在特别贫困的情形下还可能有困难家庭补助,但总体额度仍然是偏低的(左停,金菁,2018;周林刚,陈永海,2017)。

残疾人就业保障制度和残疾人补贴制度是重要的收入保障政策。在前面一个小节,我们介绍了我国残疾人补贴政策的基本情况。那么,残疾人为什么应该得到更多补贴?除了人道主义和公平角度的考虑,其中也有经济学基础。Tengstam(2014)经过测算发现残疾人家庭的收入边际效用明显高于非残疾人家庭。从经济学经常使用的社会福利最大化目标上看,理应为残疾人家庭提供更多补贴。

提高残疾人收入保障主要有三类途径:一是,对应的社会保障;二是,提高其自身就业能力;三是,特殊的就业保障政策。Braithwaite和Mont(2009)介绍了世界银行贫困政策中涉及的残疾与贫困问题。卢江勇、陈功(2014)发现目前的社会保障制度不能减少残疾人不确定性预期。文雯(2015)发现城镇低保对城镇残疾人发挥了一定的减贫效果。周林刚、陈永海(2017)研究了社会保障对于消除残疾歧视的作用,发现不同社会保障政策有不同的影响结果,例如低保和临时困难救助在一定程度上强化了残疾歧视,医疗保险和养老保险制度有助于消除歧视。在改善残疾人收入保障方面,除社会保障以外,教育是提高其劳动能力的一个重要途径。周春平(2018)研究了教育对提高残疾人就业机会和收入水平的影响。不过教育政策的对象主要是儿童残疾人或青年残疾人,对于中年残疾人的短期意义不大。就业政策是影响残疾人通过个人努力获得劳动收入的重要部分,然而实际效果似乎有限,目前残疾人就业促进政策效果并不是很好(薄嬴,丁金宏,2017)。我国城镇地区残疾人就业和收入在《残疾人就业条例》出台前后并无显著变化(廖娟,2015),并且2008年《劳动合同法》虽然提升了就业弱势群体的合同保障程度,但却是以相对收入差距显著扩大为代价(陈东,刘金东,2014)。

绝大部分文献所关注的残疾人都是一般群体或全部就业年龄群体,对于特殊年龄段的关注较少。部分文献关注了健康对过早退出劳动力市场和过早退休的影响,然而针对残疾人的英文研究文献很少,中文文献更少。许多国家过早退休的主要原因是健康、残疾或工作非自愿中断。在我国,必须55岁或60岁才可以领取养老金,没有自愿退休或非自愿退休的情况。然而,在领取养老金之前被迫退出劳动力市场的情况很可能普遍存在。这些人不能提早领取养老金,残疾保障又不够多,结果是收入保障会比一般的弱势群体更差。然而,鲜有文献关注这个问题。在讨论怎么做的时候,需要首先了解“是什么”。现有文献还不足以回答我国残疾人群体收入保障是什么状况的问题。本文在已有文献基础上,对相关问题进行系统性整理,致力于充分认识我国残疾人的收入保障特征,希望为相关的具体政策提供经验基础。

3 研究方法

3.1 验证残疾人过早出现收入下滑

为了验证残疾人可能过早出现收入下滑、工资暴跌的现象,我们主要采用两种实证方法来识别。一是在传统明瑟方程基础上,将年龄和年龄平方变量更改为年龄组虚拟变量,同时增加年龄组虚拟变量与残疾虚拟变量的交互项。二是采用断点回归方法,逐一选择不同年龄作为断点,检验断点附近是否有显著差异。

第一种方法的基本模型如下:

(1)

第二种方法断点回归(RD)。它利用规则上的非连续特征,认为当驱动变量等于或大于某个阈值时,因变量的非连续变动可以视作是由分组变量的改变引起的。它在本文的基本思想是,在没有外生因素影响时,样本的各种收入应该是随年龄而平滑变化的,在某个年龄前后,如果发现个人工资收入、养老金收入、转移收入、政府补贴收入、家庭人均纯收入等收入有断点,我们认为这些差距是外生的因素带来的(3)相似的做法可见邹红,喻开志(2015)关于退休与城镇家庭消费的研究。。本文想探寻残疾人和非残疾人的各种收入断点在哪里,其差距有多大。定义point为断点,则:

(2)

其中,Di为处理变量,此处表示是否超过驱动变量的值,等于1 表示超过,否则为0;xi表示受访者的年龄。Di是xi的确定性函数,在给定xi的情况下,可将Di视为常数,不可能与任何变量有关系,Di独立于(y0i,y1i),满足可忽略性假定。显然,Di是年龄xi的非连续函数,假如60岁为断点,即无论xi如何接近60,Di都不会发生变化,直到xi等于60。变量xi称作驱动变量。

接下来用如下方程进行回归:

Yi=α+ρDi+f(xi)+εi

(3)

3.2 寻找劳动收入过早下滑的原因

残疾人劳动收入随年龄增加快速下降的原因有两个方面,一是被迫退出劳动力市场,二是仍然留在劳动力市场,但劳动收入大幅下降。其中,检验残疾人是否会过早退出劳动力市场的主要方法是LOGIT、PROBIT和线性概率(LPM)模型。这是用于被解释变量为0-1变量的三种常用模型形式。检验在劳动力市场的劳动收入差距是在传统明瑟方程基础上增加残疾和年龄交互项的线性回归模型。

验证残疾人是否更早退出劳动力市场的模型

(4)

验证残疾人在劳动力市场的待遇是否更低的模型与方程(1)相似,不过所选用的样本数据去掉了劳动收入为0的样本个体。

4 数据和基本事实

4.1 数据

本文的数据来自北京大学社会调查中心中国健康与养老追踪调查项目组2015年的追访数据(下称CHARLS数据)。因为样本中高龄老人的人数比较少,并且收入来源特征差异较大,为了避免干扰本文的重点对象的估计结果,我们仅保留了45-75岁的中老年人。经过数据整理,共有10558个人样本。根据问卷中健康状况模块的题目:您是否有下列残疾问题?①躯体残疾;②大脑受损/智力缺陷;③失明或半失明;④聋或半聋;⑤哑或严重口吃。将选择其中任意一个选项的个人标记为残疾人,其所在的家庭标记为残疾人家庭。根据统计,共得到残疾人样本1372个。为了数据结果尽可能更有代表性,本文根据2015年国家统计局1%人口抽样调查的性别-年龄分布和CHARLS项目组提供的原始权重重新构造了权重。本文所有结果都是经过加权的结果。

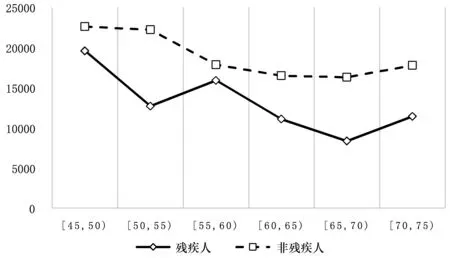

图1 残疾人与非残疾人的个人收入对比,按年龄分组

图2 残疾人与非残疾人的收入构成对比,按年龄分组

4.2 一些基本事实

图1报告了不同年龄残疾人和非残疾人个人总收入情况。图2报告了收入构成情况。可以注意到三个明显现象:

一是,在所有年龄段残疾人的收入水平都低于非残疾人。从收入构成看,残疾人在所有年龄段的劳动收入和养老金收入都低于非残疾人。劳动收入从45岁开始就表现出明显差别,一直持续到60岁以后。结合图2,非残疾人在50-55岁年龄组已经开始领取一部分养老金收入,然而残疾人在50-55岁年龄组的养老金收入几乎为零,在60岁才开始明显增加。这里的基本问题是,残疾人劳动收入下降更快,然而养老金收入领取更晚。

二是,60岁之前,非残疾人的个人收入逐渐下降,60岁之后趋于平缓;然而,残疾人收入下降一直持续到65-70岁年龄组,不过70岁之后有所上升。结合收入构成的变化(图2),非残疾人和残疾人的劳动收入都按比例下降,在60岁附近的下降趋势相似。然而,非残疾人的养老金收入在60岁跳跃式增加,并在60岁之后缓慢增加;然而残疾人的养老金收入在60岁之后没有明显增加,在70岁之后才开始略微增加。这里可能的问题是,老年残疾人的养老金收入可能存在保障不足。

三是,残疾人收入下降速度最快发生在45-50年龄组与50-55年龄组之间,而非残疾收入下降速度最快发生在50-55年龄组之后。这说明,残疾人在中年时期(55岁之前)似乎更早进入老年状况,并且残疾人在老年时期的收入状况远差于非残疾人。结合图2,出现这个结果的主要原因是两个方面的累加:一是,残疾人在45-55岁之间劳动收入下降更快,在图2中出现了非常明显的缺口;二是,他们领取养老金的收入的年龄段更靠后,55岁之后的养老金收入才开始增加。其结果是,在50-55岁年龄组会出现在一个缺口。这是我们在引言部分根据我国当前相关制度背景猜测的结果,相关数据初步验证了这个可能性。

2015年我国还没有建立全国范围内的残疾人生活补贴和护理补贴制度,残疾人补贴主要依赖地方政府政策。从数据结果看,残疾人相关补贴额度非常低,在其他收入来源中的份额几乎可以忽略不计。在这样的情况下,中老年残疾人的收入保障情况是很差的。

5 中老年残疾人和非残疾人的差异

5.1 个人收入差距的年龄特征

图3 残疾人与非残疾人的个人收入差距,未取对数数据来源:根据CHARLS2015计算得到。

图4 残疾人与非残疾人的个人收入差距,对收入取对数数据来源:根据CHARLS2015计算得到。说明:图中估计结果是经过了转换的相对收入变化幅度,转换公式为

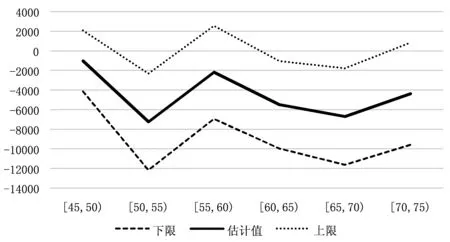

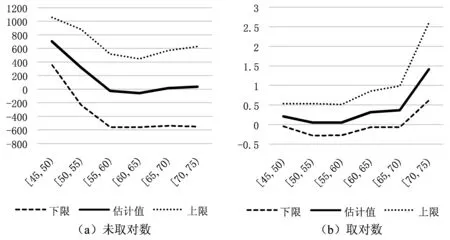

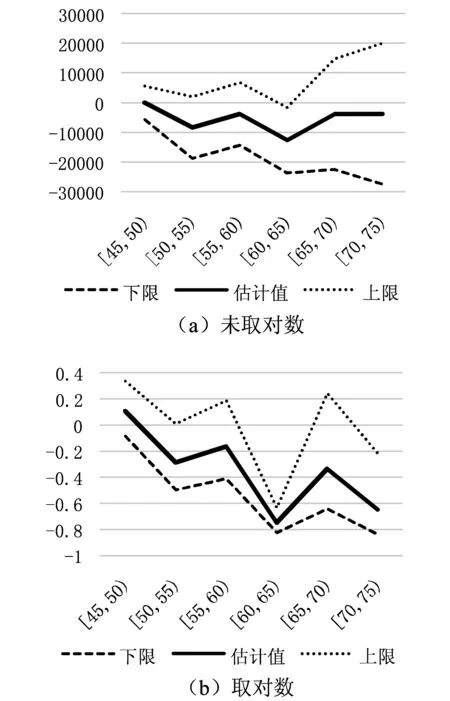

图3和图4都是根据方程(1)估计得到,它们的被解释变量分别是个人收入和个人收入的对数。当个人收入不取对数时(图3),系数估计值反映了残疾在不同年龄段引起的绝对收入下降幅度。当对个人收入取对数时,系数估计值反映了残疾所引起的相对收入变化①。对解释变量取对数除在解释方面的差异外,另外一个情况是每个数据在估算中的权重会发生变化。由于普通最小二乘估计方法(OLS)是对条件均值的估计,一些数值较大的数在不取对数时对结果的影响较大,取对数以后对结果的影响会减弱。如果确实存在部分数值较大的情况,取对数和不取对数两种情况的系数估计值符号方向可能会发生变化。此时,取对数的结果更多地反映了绝对收入较低群体的特征,不取对数的结果更多地反映了绝对收入较高群体的特征。

从估计结果可以注意到,在50-55岁残疾人的个人收入明显低于非残疾人,45-50岁年龄组内和55-60岁年龄组内的差异都不显著。60-70岁之间,残疾人和非残疾人的个人收入差距继续扩大,直到70岁之后略有缩小。从这个结果看,中年残疾人和老年残疾人都存在明显的收入保障不足问题。这两个时期的收入来源存在较大差异,因而这表明劳动收入和养老金收入对于残疾人都不够友好。

从取对数的结果看(图4),基本结论与不取对数的情况是一致的。50-55岁残疾人的个人收入明显较低,65-70岁残疾人的个人收入也明显较低,不过显著性水平略低于图3中的情况。这两个模型基本可以证实残疾人在中年时期和老年人时期都存在收入保障水平较低的问题。

5.2 根据断点回归方法的进一步验证

验证残疾人过早出现收入下跌的另一个实证方法是借助断点回归思想。对于我们要讨论的问题,相关结果的含义是,如果在某个年龄作为断点的模型结果显著,说明在这个年龄前后出现了收入暴跌。例如,我国有强制退休政策,普通人的工资在60岁附近很可能出现大幅下降,以60岁作为断点的统计检验很可能会非常显著。然而,如果提前退出劳动力市场或提前遭遇收入下滑,这个断点出现的年龄点会早于60岁。

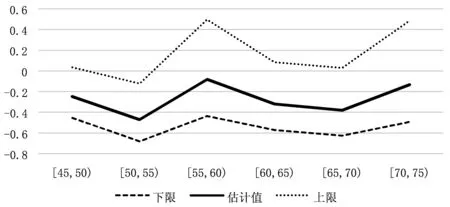

表1整合了不同模型检验统计量显著性的P值。可以注意到:残疾人的出现断点的年龄普遍早于非残疾人。残疾人出现断点的年龄大约在55岁和56岁左右,然而非残疾人出现断点的时间均在56岁之后。如果被解释变量不取对数,非残疾人断点处统计显著的年龄是57-59岁,如果取对数,断点处统计显著的年龄是60-63岁。结合我国退休政策,非残疾人的结果基本符合预期。然而,残疾人出现断点的年龄点太早了。

表1 个人收入的断点回归结果汇总表

5.3 残疾事件的暂时性影响和持久性影响

残疾事件发生后的短期内,可能产生更高的医疗和照料支出,以及产生更高的收入下降。Cervini-Plá等(2016)曾使用西班牙的长期面板数据研究发现,残疾发生后的暂时性收入下降确实高于持久性收入下降幅度。本文主要使用的CHARLS2015是截面数据,即使加上前两轮调查数据时间跨期也很短,很难直接衡量发生残疾之后的动态特征。本文采用了一个变通做法将暂时性影响剔除,从而得到持久性影响的大体估计结果。此结果可以在一定程度上评估“暂时性影响”的差异性。具体做法是将核心变量“是否残疾”改为“是否在2014年及其之前有残疾”,并去掉“2015年发生残疾”的样本,即仅考虑2014年及其之前发生残疾的情况。

研究发现(4)因为篇幅所限,本部分结果没有报告。有兴趣的读者可以与作者联系。,第一,两组结果的年龄特征在整体上没有明显差异,这意味着排除“残疾事件”的短期影响,本文结论仍然是稳健的。第二,残疾和非残疾人之间的差异主要体现在50-55岁年龄段。其他年龄段也有略微影响,但因为统计上不显著,讨论的意义不大。如果排除2015年发生残疾的样本(即剔除残疾的短期影响),50-55岁残疾和非残疾人的劳动收入略微缩小了一定幅度。相对差距也是在这个年龄段缩小了一定幅度,因为篇幅原因没有报告。这个结果表明,残疾事件在短期内确实会引起劳动收入产生更大幅度的下降。

我们采取同样方法也观察在养老金收入和政府补贴收入的影响。研究发现,残疾事件的短期影响在养老金收入差异中没有显著表现;残疾和非残疾人在50-55岁政府补贴的差异主要来自残疾事件的短期影响——剔除2015年残疾人之后,50-55岁残疾和非残疾人的政府补贴收入几乎没有差异。

6 来自收入构成的初步解释

6.1 个人收入来源的变化

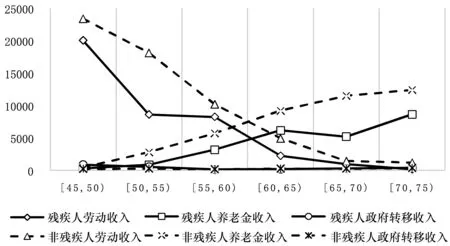

引起个人收入变化的直接原因是,收入来源构成在中年和老年时期发生了快速变化。我们主要观察其中个人劳动收入、养老金收入和其他政府补贴收入的变化特征。其中,劳动收入既包括雇员形式的工资性收入,也包括自我经营或从事理财活动获得的其他个人收入。估计方法与前面相似,根据方程(1)进行估计,并将被解释变量换成对应的收入来源。

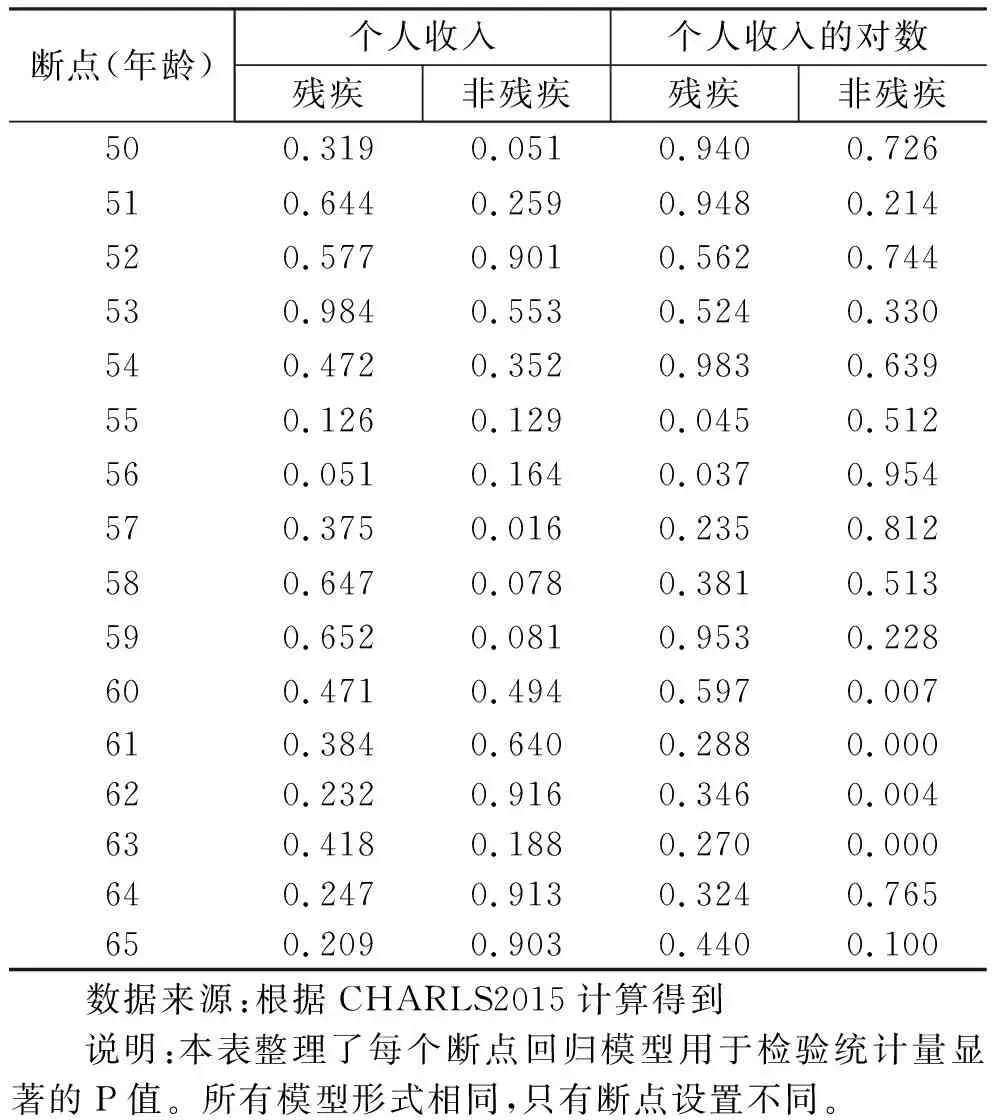

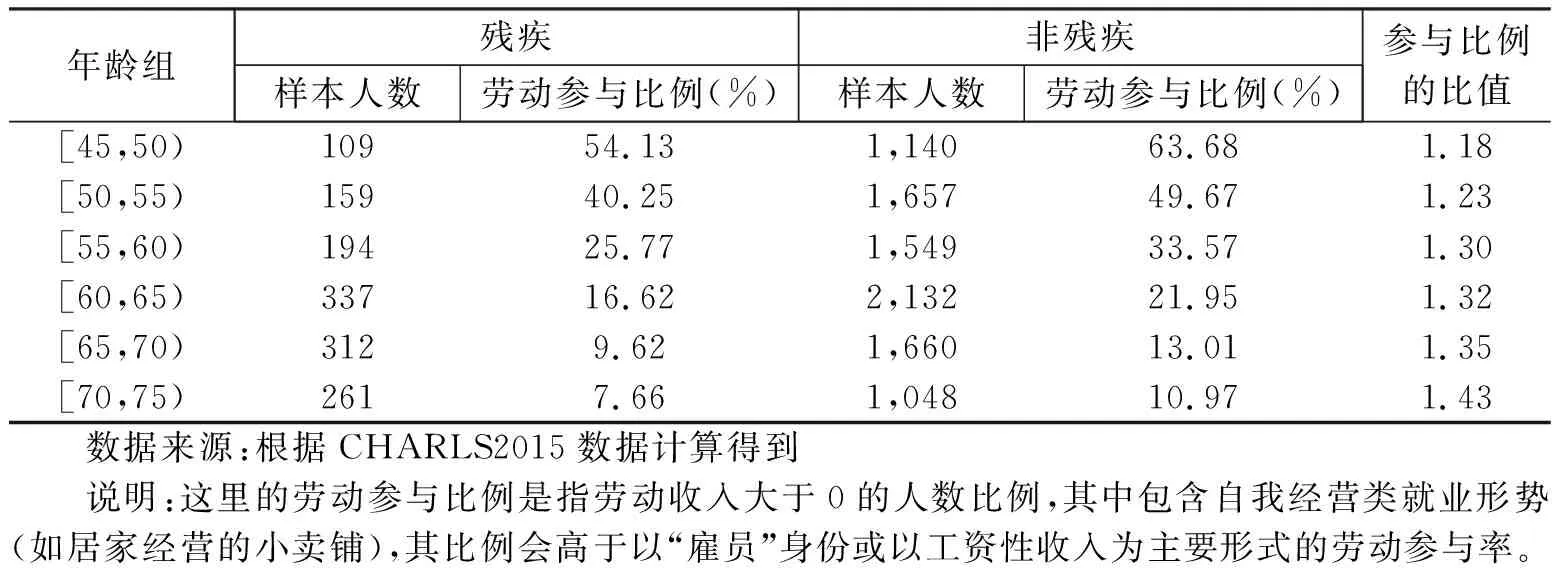

(1)劳动收入在50-55岁下降尤其明显。根据图5,个人劳动收入在45-50岁还没有明显差距,但50-55岁差距突然拉大,55-60岁年龄组又开始变为不显著。60岁之后一直处于不显著的状态。无论是否对劳动收入取对数,基本特征都是一样的。这说明,个人劳动收入下降是引起中年时期残疾人收入保障水平明显较低的直接原因。在老年时期,劳动收入的额度已经很小,自然已经不会再产生较强的影响。在50-55岁年龄段,残疾人的劳动收入比非残疾人低7843元左右,在统计上非常显著。如果对收入取对数,残疾人的劳动收入比非残疾人低了72%。无论从绝对数额还是相对差距看,差异都非常大。这是我们需要迫切关注中年人残疾人收入保障的重要原因。

图5 残疾人与非残疾人的个人劳动收入差距 数据来源:根据CHARLS2015计算得到 说明:(b)图估计结果是经过了转换的相对收入变化幅度,转换公式为

(2)养老金收入不能弥补劳动收入下降的缺口,并且在老年时期造成了收入差距。个人养老金收入在年龄分布上的走势与劳动收入几乎完全相反。这是符合现实规律的。不过,残疾人与非残疾人养老金收入的差距随着年龄增长持续扩大。其差距在60岁以后开始在统计上显著,65-70岁年龄组的差距尤其明显。在55-60岁,残疾人和非残疾人养老金收入差距大约为2816元,在65-70岁扩大到5535元。这是引起个人收入在老年时期产生巨大差距的直接原因。

背后的问题是,残疾人没有获得更多养老金,反而更低。由于我国养老金制度是统账结合形式,个人账户部分取决于个人年轻时期缴纳的养老保障费用。残疾人在年轻时期的劳动参与率和工资率都普遍较低,养老金缴纳额度显然会更低。由于残疾人家庭的收入水平普遍较低(詹鹏、李懂文,2019),他们如果参加居民基本养老保险制度,所选择的档位也相对较低。其结果是,无论是来自城镇职工基本养老保险还是居民基本养老保险,残疾人在老年时期的养老金收入会显而易见地低于非残疾人。

(3)政府补贴额度太低,不足以弥补前述收入来源引起的差异。模型结果显示,残疾人的政府补贴收入高于非残疾人,并且在45-50岁之间较为显著。这说明地方政府看到了残疾人收入保障不足问题,向残疾人提供了额外保障。然而还存在两个问题,一是保障水平太低,在劳动收入和养老金收入的巨大差异下能发挥的作用太小。即便在差异最大的45-50岁年龄段,平均差距只有708元,与50-55岁劳动收入的差距7843元相比只有不到10%,缺口太大。二是,得到这些补贴的人主要是50岁以下的残疾人,50岁以上的残疾人并没有明显获得更多保障。

图6 残疾人与非残疾人的个人养老金收入差距 数据来源:根据CHARLS2015计算得到 说明:(b)图估计结果是经过了转换的相对收入变化幅度,转换公式为

图7 残疾人与非残疾人的政府补贴收入差距 数据来源:根据CHARLS2015计算得到 说明:(b)图估计结果是经过了转换的相对收入变化幅度,转换公式为

6.2 来自家庭成员和非家庭成员的收入能否弥补差距?

个人收入不一定对应着个人实际的生活状态。反映生活状态的更好指标是家庭人均收入,这也是贫困发生率、收入基尼系数等重要统计指标的计算依据。“家庭人均收入”包含的信息是,即便残疾人个人收入不高,如果其他家庭成员的收入较高,那么残疾的影响会被削弱。本文中家庭人均收入与个人收入的差值部分是家庭成员的收入共享。从逻辑上,“残疾”会间接影响其他家庭成员的收入,也会间接影响非家庭成员对残疾人家庭的私人转移行为。不过,在因果逻辑之外,残疾人个人收入和家庭人均收入之间还存在自选择问题,例如低收入家庭发生残疾的概率可能更高。无论来自何种机制,家庭人均收入的估计结果都能够作为“残疾”是否应得到社会关注的重要依据。

理论上,如果个人以外的其他经济来源能够弥补差距,残疾和非残疾人的家庭人均收入差距应该在统计上不显著。然而根据图8的估计结果,其估计结果仍然是很显著的,而且年龄特征与前文的个人收入结果极为相似。未取对数的结果几乎与个人收入结果相同;对收入取对数以后,60岁之前两类人群的走势特征相似,但60岁之后在60-65岁两类人群的家庭人均收入差距更大、在统计上更显著。这说明,其他家庭成员的经济来源并没有发挥弥补差距的作用,反而进一步加大了老年时期两类人群的差距。为什么会加大?很可能是因为自选择问题太强,即存在这样的现象:发生残疾时理应需要更多其他经济帮助,然而实际上非常微弱;残疾人家庭的经济状况远差于非残疾人家庭(5)由于本文的研究重点不在于残疾对私人转移和家庭内部收入共享的影响,并且篇幅有限制,本文没有进一步深入研究此部分的逻辑关系。欢迎有兴趣的读者与作者进一步讨论相关问题。。

图8 残疾人与非残疾人的家庭人均收入差距 数据来源:根据CHARLS2015计算得到 说明:(b)图估计结果是经过了转换的相对收入变化幅度,转换公式为

7 进一步探索:产生劳动收入差距的个人原因

引起残疾人在中年时期收入提前快速下降的原因有两个方面:一是有可能提前被迫退出劳动力市场。它一方面与相应的就业保障政策实施不到位有关,另一方面也可能因为残疾人的劳动能力过早减弱。二是即使留在劳动力市场,其收入仍然可能明显低于非残疾人。如果这个原因作用更强,那么即使有很好的劳动保障政策,残疾人劳动收入在中年时期提前下降的情况仍然难以避免。

7.1 残疾人更早退出劳动力市场

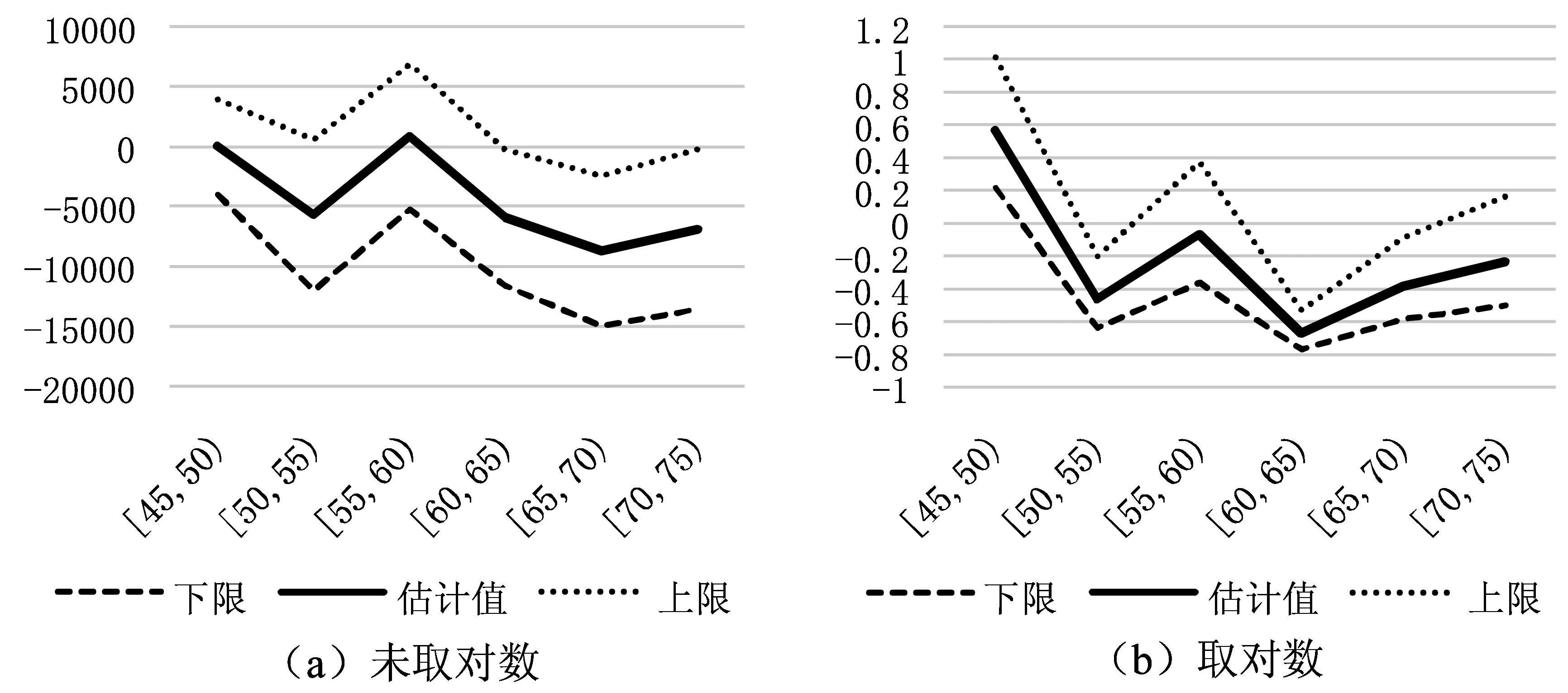

表2报告了样本数据中残疾人和非残疾人劳动收入大于0的样本分布情况。表3报告了根据三类模型估计得到的劳动参与率年龄差异。

表2 残疾人和非残疾人在不同年龄组的劳动参与比例

首先,可以注意到,随着年龄增长,劳动参与比例逐渐降低。45-50岁非残疾人中63.68%的劳动收入大于0, 60岁之后不足22%。残疾人在45-50岁劳动收入大于0的比例是54.13%,与非残疾人的差距约9.4个百分点,60岁之后不足17%。总体上我国老年人的劳动参与率并不高,并且在中年时期下降速度很快。

对于残疾人与非残疾人的差距,我们主要观察表3中“残疾”变量的系数估计值与“残疾*年龄祖”交互项系数估计值之和。可以注意到,残疾人在50-55岁退出劳动力市场的概率略高于非残疾人。当使用线性概率模型时,交互项“残疾*[50,55)”是显著的,表明在相应年龄段内,残疾人的劳动参与概率明显低于非残疾人。55岁以后两类人群的差距缩小,主要因为非残疾人在55岁之后也开始快速退出劳动力市场。

表3 残疾人和非残疾人的劳动参与率差异估计结果

当使用LOGIT模型和PROBIT模型时,这个交互项在统计上不显著,不过仍然能够在一定程度支持前述观点。主要是因为在标准误差不多的情况下,“残疾*[50,55)”的系数估计值明显比其他几个交互项更小。虽然不能在5%或10%的显著性水平下显著,但仍然可以认为存在微弱的差异。

7.2 残疾人劳动能力下降更快,即使没有退出劳动力市场,收入也更低

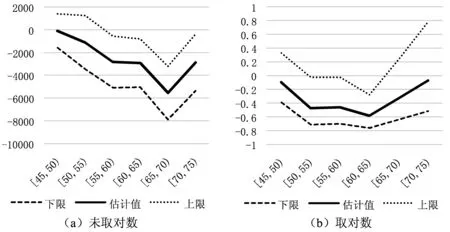

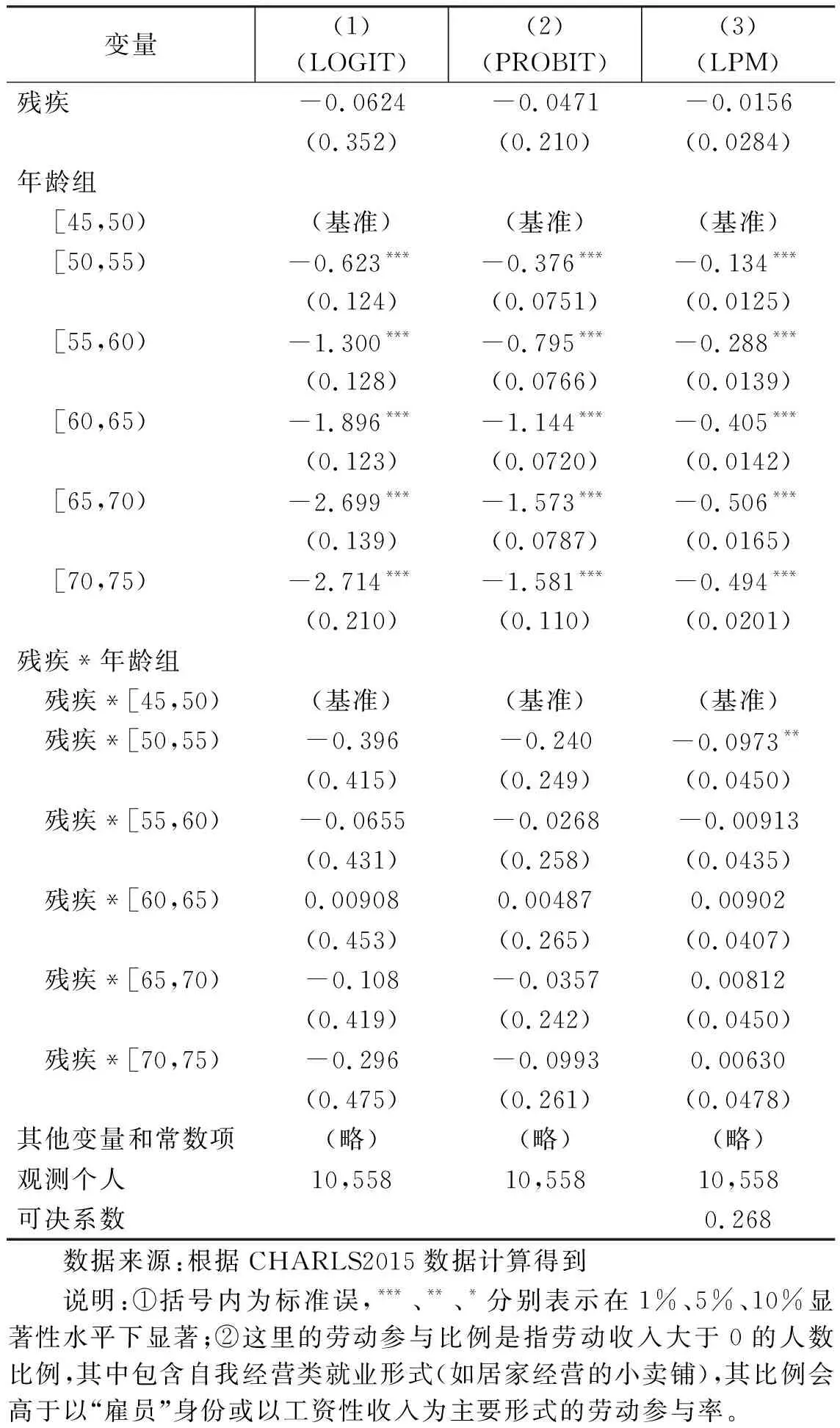

我们仅保留仍然在劳动力市场的样本进行模型分析。图9是经过整理的相关结果。可以非常明显地注意到,如果仍然留在劳动力市场,残疾人在50岁之后劳动能力下降更快,收入下降幅度远高于非残疾人。根据图9结果,对于仍然在获得劳动收入的人,45-50岁两类群体的劳动收入差距还不显著,但50-55岁突然增大,55-60岁略有缩小,然后在60-65岁继续扩大。无论是否对收入取对数,这个特征都非常明显。这意味着,即使残疾人就业保障政策完美地有效实施,寄希望于中年残疾人靠劳动收入缩小与非残疾人差距是不太可能的。此时,额外的残疾人补贴政策是必需的支持政策。

图9 残疾人与非残疾人的个人劳动收入差距,劳动收入大于0的个人 数据来源:根据CHARLS2015计算得到 说明:(b)图估计结果是经过了转换的相对收入变化幅度,转换公式为

8 总结和讨论

本文根据中国健康与养老追踪调查(CHARLS)2015年数据研究了中老年残疾人的收入保障问题。研究发现,残疾人在50-55岁期间会遭遇较为明显的个人收入下降,主要原因是个人劳动收入相比非残疾人提前下跌,然而养老金收入的领取年龄点更靠后。研究还发现,残疾人获得了更多来自政府的转移支付,但远远不足以弥补劳动收入的下降幅度;并且,来自非同住家庭成员的转移支付和家庭成员的共享收入也不能弥补差距。根据对劳动收入的进一步研究发现,残疾人相比非残疾人更早退出劳动力市场;不过,即使留在劳动力市场,他们能够获得的劳动收入也明显低于非残疾人。

根据本文的研究发现,主要有两方面启示:一是,残疾人就业帮扶政策还有待完善。根据统计数据,2012年之后残疾人就业人数和就业比例都趋于下降,残疾人就业类型中由政府主导的就业形势占比不高(凌迎兵,白先春,2016)。我国残疾人就业政策还有较大的完善空间。本文结果关注了最不容易被关注的中年残疾人,他们相比非残疾人更早退出劳动力市场,即便留在劳动力市场的收入也更低。如何保障这部分群体的就业和收入?一方面需要继续加强政府主导的就业形式在残疾人就业中的重要性;另一方面需要重视残疾人因为竞争力较弱在劳动力市场遭遇排挤的问题。真正形成完善的残疾人就业保障体系可能需要较长时间的努力。二是,残疾人补贴政策和养老保障政策还有待细化。当前我国残疾人补贴政策主要以残疾严重程度确定,并且各地区制定了不同的补贴标准。总的来说补贴水平都较低。当前我国为残疾人加入基本养老保险提供了一些便利,不过残疾人的参保率仍然远低于非残疾人(凌迎兵,白先春,2016),从本文结果看养老保障水平也相对较低。并且残疾人在中年时期的收入缺口还可能导致一系列社会问题。2019年十九届四中全会提出“完善覆盖全民的社会保障体系……健全残疾人帮扶制度”。当前,深入研究我国残疾人收入状况和生活状况的学术文献还不多,这对于更快更好解决残疾人保障问题是不够的,期待之后有更多高质量残疾人调查数据和残疾人相关文献。

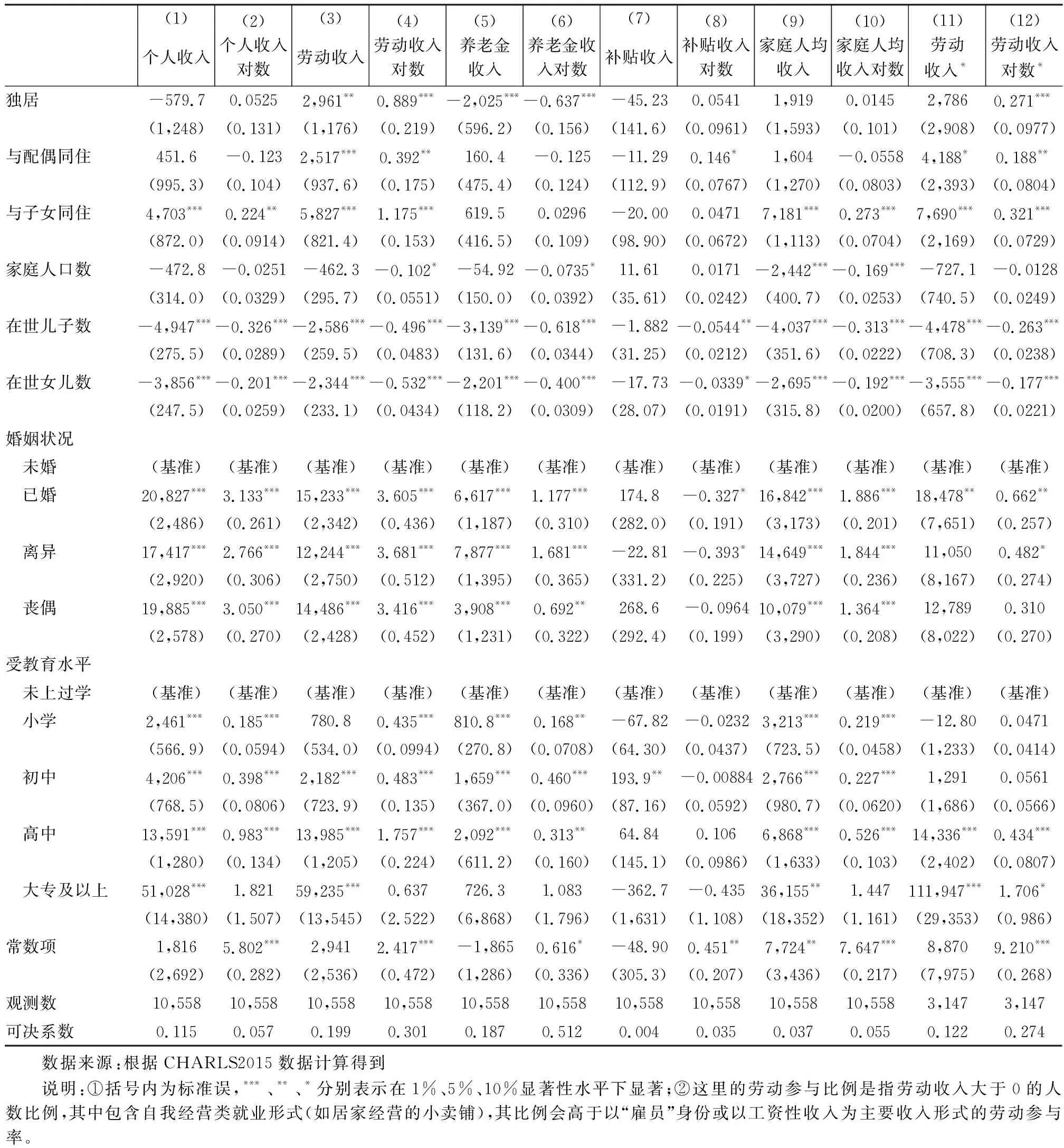

附表 中老年残疾人的收入差距,年龄效应估计结果

(续附表)