全生命周期视角下装配式建筑综合效益研究

张 恒,吴仕露,王志远

全生命周期视角下装配式建筑综合效益研究

张 恒,吴仕露,王志远

(安徽财经大学 管理科学与工程学院,安徽 蚌埠 233030)

装配式建筑是建筑业转型升级和供给侧结构改革的方向,但我国装配式建筑研究起步较晚,缺乏系统的理论研究与工程实践,装配式建筑效益分析不够完善。从全生命周期视角出发,结合相关数据和研究文献,系统分析装配式建筑在经济、社会、环境三个方面的效益情况并建立装配式建筑综合效益指标体系,利用层次分析法确定指标体系权重。结果表明,在装配式建筑综合效益指标体系中,技术研发费用、资源节约效益、结构工程成本占据比重较大,作用较为明显,为后期装配式建筑效益评价提供指标参考,促进装配式建筑高质量发展。

装配式建筑;全生命周期;综合效益;层次分析法

传统现浇式建筑具有建造周期长、环境破坏严重、安全隐患多以及建筑效率低等缺陷。装配式建筑相对于传统建筑方式,具有低碳、节能、环保等优势,是实现建筑业可持续发展的重要方式。然而,我国在积极探索发展装配式建筑进程中,遇到了一些有待解决的问题。比如,如何完善相关技术规范、如何提高装配式结构水平、如何建立并推广一套完整的标准化构件模数体系等,尤其是装配式建筑的综合效益情况研究比较模糊,这些问题严重阻碍了装配式建筑的快速推广。因此,研究全生命周期视角下的装配式建筑综合效益对于其实现建筑工业化显得尤为重要。装配式建筑全生命周期综合效益是指装配式建筑在决策、设计、施工、运营以及回收拆除阶段中所产生的经济、社会、环境等方面的综合影响力。本文主要是通过文献梳理及相关因素分析,建立全生命周期视角下的装配式建筑综合效益指标体系,并利用层次分析法来确定指标权重,为装配式建筑的综合评价提供依据。

一、全生命周期下装配式建筑综合效益分析

(一)经济效益

由于我国装配式建筑起步较晚,相关技术不够成熟,因而在决策阶段需要花费更多的时间和成本,在信息收集和技术研发上会产生更多的决策成本。此外,装配式建筑更加注重协同一体化的设计思路,强调深化设计,在施工图设计基础上新增构件拆分图、预制构件详图、构件运输和现场吊装、固定设施安装孔的位置预留等设计,同时设计理念和技术体系还不够完善,导致设计费用相对昂贵[1]。

施工阶段,目前我国装配式建筑存在预制构件生产规模化程度较低、装配式作业程度不足、设计施工管理一体化体系不够健全等问题,导致装配式建造成本仍然普遍高于传统现浇建筑。其中,颜和平[2]从建筑结构、装饰、安装方面对比分析两者之间的施工成本差异,得出增加的结构成本主要来自于预制构件的生产、运输和吊装等涉及的一系列直接费用和间接费用。同时装配式建筑在安装和装饰方面体现的成本优势较为明显,这主要归功于预制构件的标准设计以及构件孔洞的预留设计减少了后期建造过程中砌筑工程量和抹灰工程量,并且这些成本会随着装配率的提高进一步降低。

装配式建筑运营阶段的经济效益主要包括管理维护成本和能耗成本[3]。管理维护成本主要是对建筑项目的相关设备设施进行计划性管理和更新检修所产生的费用。装配式建筑的预制板、预制墙等构件采用具有良好耐久性和耐热性的材料,因此,装配式建筑在维护阶段产生的费用较低。此外,运营阶段通常会产生大量的能耗成本,水电是最主要的能源消耗。但装配式建筑设施大部分采用的是较为先进的节能材料,其能源消耗大大降低、建筑设施的寿命明显增加,从而装配式建筑的能耗成本也将减少。装配式建筑回收拆除阶段经济效益主要指废旧建筑材料的回收价值和处置成本。根据有关数据,传统建筑的最终回收价值大概在建筑总造价的3%,而装配式建筑的最终回收价值约占总造价的10%[4]。

(二)社会效益

目前我国装配式建筑正处于运营使用阶段,文献资料对装配建筑回收拆除阶段所产生的社会效益研究较少,因此本文侧重分析装配式建筑在施工阶段和运营阶段的社会效益。施工阶段,构件产业化、建造装配化的建筑模式使建筑项目的管理模式发生较大转变,从传统单一管理模式转化为设计生产施工一体化管理模式,从传统资源粗放型模式转变为新型环境集约型模式。装配式建筑的一体化设计理念、产业化标准生产、自动化机械施工、智能化现场管理等提高了施工生产效率,使现场施工人员大量减少,从而大大提升了施工的安全性[5]。与此同时,装配式建筑也带动了关联产业的发展[6]。运营阶段,传统现浇建筑由于施工技术有限、建筑材料良莠不齐、项目组织复杂,导致最终建造出的工程质量难以保证,屋面漏水、墙面开裂甚至房屋塌陷的事故时有发生。而装配式建筑通过将建筑部件划分为不同类型,按标准对各类部件进行工业化生产,确保构件出厂时的质量达到要求,有效降低了建筑物的质量风险,提高了工程项目性价比,从而提高了用户的满意度。

(三)环境效益

装配式建筑在施工阶段的节能环保特征尤为显著,部件装配化安装减少了混凝土养护用水量以及相关机械设备的使用,有效保护了建筑项目周围的生态环境,大幅度减少了建筑垃圾,降低了施工噪音,减少了施工废水和有害气体的排放等。运营阶段,装配式建筑多采用新型节能材料和设备,有效提高了建筑围护结构的保温性能,从而减少了能源消耗和温室气体排放。此外,装配式建筑通常利用再生水回收技术来处理各类废水和雨水,减少了不必要的水资源浪费[7]。回收拆除阶段,装配式建筑更容易在建筑物拆除后回收到完整构件。由于其装配化特点,使得建筑物在拆除时只需依次进行拆除便能回收大部分完整构件,还能减少建筑垃圾的排放,具有较高的回收价值。

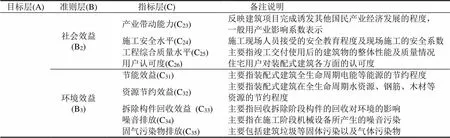

二、装配式建筑综合效益指标体系构建

(一)装配式建筑综合效益指标构建

基于对上述全生命周期下各阶段装配式建筑综合效益指标的研究,将各阶段重要指标提取出来并将类似指标进行整理。

对于经济效益指标,首先,影响较大的指标有深化设计费用、结构工程成本、建筑能耗成本;其次,通过查阅文献选取了出现频率较高的经济指标,主要有技术研发费用、管理维护成本[8],而回收拆除阶段的经济效益比较模糊,构件的回收价值和处置成本便不再作为单一的指标,综合到回收拆除成本中[9]。对于社会效益指标,项目管理模式的转变、施工的劳动水平、施工安全性能、产业带动能力、工程综合质量水平以及用户认可度等指标影响较大且在研究文献中出现频率较高,可作为装配式建筑社会效益指标[10]。对于环境效益指标,节水节材都是资源节约的一种表现,便将两者综合到资源节约效益中;固体废弃物以及气体排放物皆是属于环境污染类,可综合到固气污染物排放中,更具有全面性;节能效益、拆除构件的回收效益、噪音排放等也是影响环境效益的主要因素。

因此,基于上述分析,影响经济效益的指标主要是设计及施工阶段的技术研发费用、深化设计费用、装配式结构工程成本、管理维护成本、能耗成本以及回收拆除成本;影响社会效益的指标体系主要是模式的转变和施工安全及质量水平的提高;影响环境效益的指标主要发生在施工阶段及回收阶段,选择资源节约、节能及回收效益等指标[11]。综上所述,最终确定的全生命周期下的装配式建筑综合效益指标体系如表1所示。

表1 全生命周期视角下装配式建筑综合效益指标体系

目标层(A)准则层(B) 指标层(C) 备注说明 装配式建筑综合效益(A)经济效益(B1)技术研发费用(C11)主要包括标准化模数、产业化部品研发所涉及的费用 深化设计费用(C12)主要指构件设计所带来的成本增量 结构工程成本(C13)主要包括预制构件的制定、运输、安装等涉及的一系列直接和间接费用 管理维护成本(C14)主要指建筑物的管理维修费用 建筑能耗成本(C15)主要指建筑物施工使用阶段产生的能源耗费成本 回收拆除成本(C16)主要指拆除费用、构件回收残值以及建筑垃圾处理费用 项目管理模式转变(C21)从传统现浇式施工管理模式到新型装配式管理模式转变 施工劳动水平(C22)通过相关从业人员的年人均所完成建筑面积来计算

续表

目标层(A)准则层(B) 指标层(C) 备注说明 社会效益(B2)产业带动能力(C23)反映建筑项目完成诱发其他国民产业经济发展的程度,一般用产业影响系数表示 施工安全水平(C24)施工现场人员接受的安全教育程度及现场施工的安全系数 工程综合质量水平(C25)主要指竣工交付使用后的建筑物的整体性能及质量情况 用户认可度(C26)住宅用户对装配式建筑各方面的认可度 环境效益(B3)节能效益(C31)主要指装配式建筑全生命周期电能等能源的节约程度 资源节约效益(C32)主要指装配式建筑在全生命周期水资源、钢筋、木材等资源的节约程度 拆除构件回收效益 (C33)主要指回收拆除阶段构件的回收对环境的影响 噪音排放(C34)主要指在施工阶段机械设备所产生的噪音污染 固气污染物排放(C35)主要包括建筑垃圾等固体污染以及气体污染物

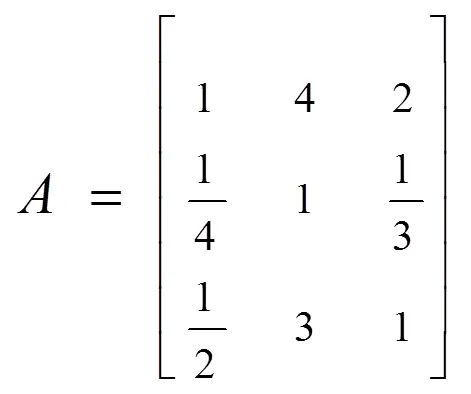

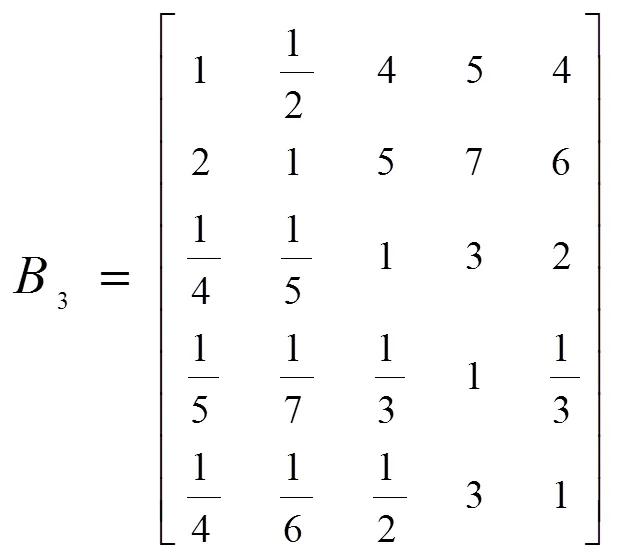

(二)利用层次分析法计算指标权重

层次分析法是对定性问题进行定量分析的一种灵活简便的多准则决策方法,在实际运用中,常和德尔菲法(专家调查法)、百分权重法结合以此来确定评价指标的权重[12]。根据上述装配式建筑综合效益评价指标体系,邀请装配式建筑生产企业、施工单位及高校教师共10位专家对同一层次的指标分别进行两两比较并打分,评分数值从1—9来表示两因素对比(M与N相比较)的重要程度,数值倒数表示因素N与因素M对比重要性,经过专家评分后,得到目标层及准则层判断矩阵如下。

根据以上判断矩阵,运用层次分析法中的方根法来计算各矩阵的特征向量、最大特征值以及一致性指标CR,主要计算公式及操作步骤如下。

1. 建立判断矩阵A

2. 方根法计算指标权重

3. 计算一致性检验指标

4. 根据矩阵阶数N查找一致性指标RI,计算一致性比例,=/,当<0.10时,则认为所计算出的权重向量可作为指标权重,最终得出计算结果如表2所示。

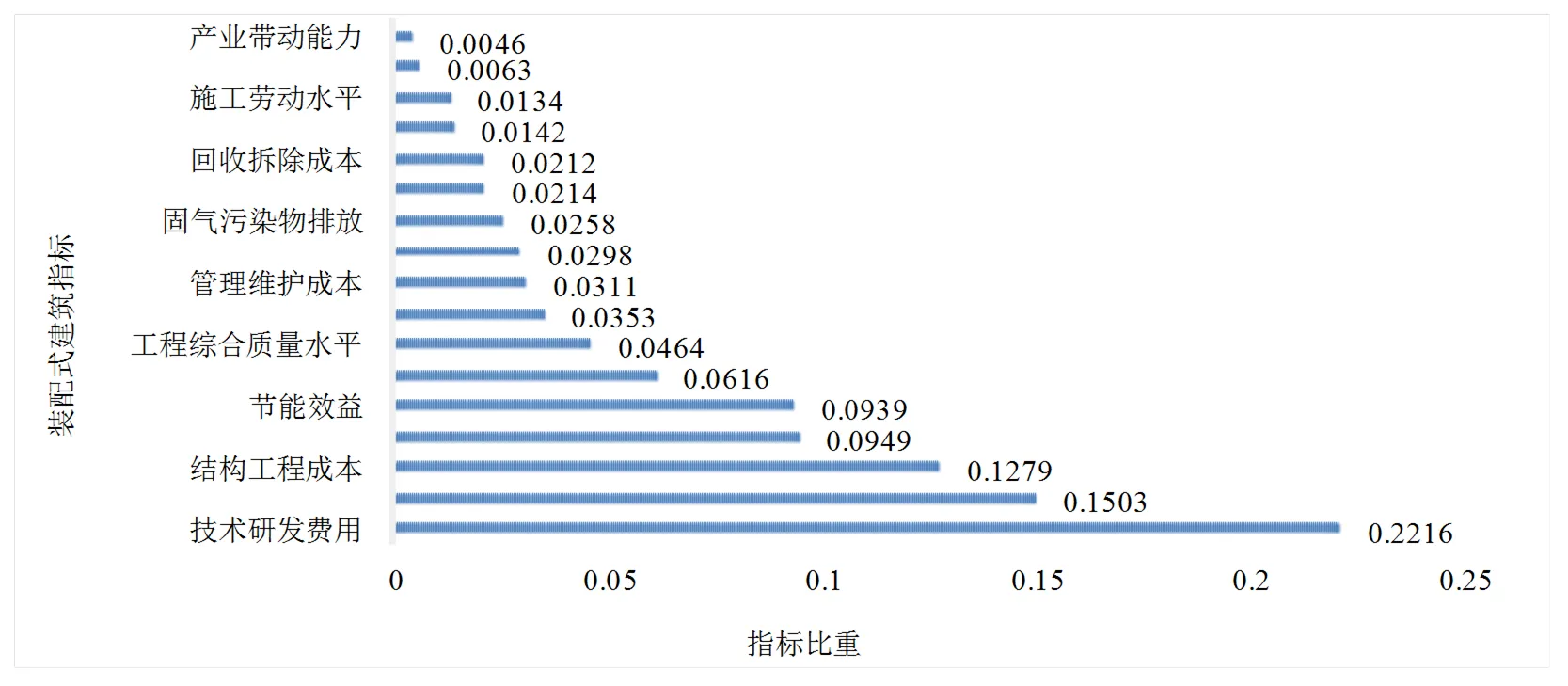

通过上述分析,结果中各判断矩阵均满足一致性检验,意味着特征向量为所属层的指标权重向量,并以此得出装配式建筑的指标层对目标层的合成权重,结果如图1所示。

表2 特征向量及一致性检验结果

判断矩阵特征向量 最大特征值CR是否满足一致性 B1-B3(0.5584,0.1220,0.3196)3.01830.0176是 C11-C16(0.3968,0.1104,0.2291,0.0558,0.1700,0.0380)6.40910.0660是 C21-C26(0.1756,0.1099,0.0378,0.2441,0.3807,0.0519)6.23330.0376是 C31-C35(0.2939,0.4704,0.1105,0.0445,0.0807)5.18890.0422是

图1 装配式建筑综合效益指标权重

三、结语

本文从经济、社会、环境三个方面构建了装配式建筑全生命周期综合效益评价指标体系,通过专家问卷及层次分析法计算了各指标权重。结果表明,在经济效益方面,装配式建筑目前的决策成本、设计成本以及建造成本都略高于传统式现浇建筑,主要是因为我国装配化技术体系不够完善,构件制作标准还未统一,随着装配式建筑技术体系的不断发展及制度的不断健全,这些成本都将会有所降低。在社会效益方面,主要对装配式建筑在施工及运营阶段产生的社会影响进行分析,发现装配式建筑在项目管理模式、生产率水平以及施工安全性能和产业带动水平方面都高于传统现浇建筑。在环境效益方面,主要对施工阶段、运营阶段以及回收阶段进行了效益分析,发现装配式建筑在节能环保方面具有极大的优势,在回收阶段,装配式构件也具有较高的回收价值,从而减少了大部分污染物的排放。此外,影响装配式建筑综合效益的主要因素有技术研发费用、工程成本、资源节能效益等指标,为后续全生命周期装配式建筑综合效益评价提供了指标体系与理论支撑。

[1] 刘振德. 预制装配式精装修住宅的建筑设计管理流程[J].建材与装饰, 2020(12): 98-99.

[2] 颜和平, 胡友良, 向明. 装配式建设工程与传统建设工程成本对比研究[J]. 建筑经济, 2017, 38(6): 58-61.

[3] 郭红燕, 李胜强, 何勇毅. 一体化建造模式下装配式建筑经济效益分析[J]. 江西建材, 2019(9): 198-200.

[4] 付超. 住宅产业化综合效益分析与评价[D]. 大连: 大连理工大学, 2015.

[5] 王叶鹏, 黄海燕. 装配式建筑与传统式建筑分析对比[J]. 安徽建筑, 2020, 27(2): 163.

[6] 汪士和. 2019年我国建筑业发展前景透析[J]. 建筑, 2019(1): 18-23.

[7] 张霞. 住宅产业化效益分析[D]. 唐山: 华北理工大学, 2016.

[8] 杨洋. 装配式建筑的综合效益研究[D]. 合肥: 安徽建筑大学, 2018.

[9] 郑亚迪, 黄文德, 李小林, 等. 基于全寿命周期的装配式建筑成本和效益综合评价与分析[J]. 住宅与房地产, 2019(6): 15-16.

[10] 孟巅. 装配式住宅全生命周期的综合效益分析[D]. 广州: 华南理工大学, 2018.

[11] 袁竞. 装配式建筑综合效益分析[D]. 唐山: 华北理工大学, 2019.

[12] 王爽, 朱欣蕊. 基于AHP-熵权法装配式建筑绿色性评价[J]. 黑龙江工程学院学报, 2020, 34(2): 43-46.

F426.92;TU741

A

1674-327X (2021)02-0046-04

10.15916/j.issn1674-327x.2021.02.013

2020-07-07

安徽财经大学校级科研项目(ACKYC20046)

张恒(1991-),男,安徽亳州人,讲师,硕士。

(责任编校:许伟丽)