中国土壤环境监测装备领域专利情报分析*

梁林洲,陈 香,胡文友,李晓鹏,马 菲,沈仁芳†

(1. 土壤与农业可持续发展国家重点实验室(中国科学院南京土壤研究所),南京,210008;2. 中国科学院土壤环境与污染修复重点实验室(中国科学院南京土壤研究所),南京 210008)

土壤是人类赖以生存的自然资源之一,也是经济社会可持续发展的物质基础,土壤环境质量关系到食品安全和人类生存环境[1-2]。土壤环境监测是指通过对影响土壤环境质量因素的代表值的测定,确定土壤环境质量及其变化趋势。土壤环境监测指标涵盖环保部门关注的污染物水平及其积累、转化或降解过程和农林业侧重的土壤肥力[3-4]。土壤环境监测数据的获取不仅为防控土壤退化和污染提供决策依据,而且能够为农产品产地安全和环境执法提供有效证据[5-6]。国家《土壤污染防治行动计划》提出在全国范围内开展土壤污染调查,掌握土壤环境质量状况,建立十年一次的土壤环境质量状况定期调查制度[2]。实时、有效地获取土壤环境信息是精准农业和污染防治发展的需求,研发成本较低和性能稳定的土壤环境监测装备是实现智慧农业和环境管理决策的有力保障[3,7]。

专利文献是科技信息的重要载体和重要表现形式,专利信息包含了全球90% 以上的研发产出,它不仅能快速反映科学技术发展的最新前沿水平,也能反映企业的自主知识产权战略布局和市场地位[8-9]。对相关研发领域的专利信息进行计量分析有助于了解和掌握研发领域的发展态势和研究热点,已经广泛应用于评估高校、科研院所和企业研发能力及潜力的研究中[10],是当前信息情报研究的一种重要手段。本文基于土壤环境监测装备领域的全球专利申请趋势、技术构成、法律及运营等要素,同时结合土壤环境监测装备领域的主要发文机构间合作情况进行统计分析,以揭示该领域的专利现状和发展态势,提出未来研发建议与展望,以期为我国土壤环境监测装备与技术领域相关科研人员的研发和国家产业布局提供借鉴。

1 材料与方法

1.1 数据来源

本次专利检索分析,采用北京合享智慧科技有限公司开发的incoPat 科技创新情报平台作为数据源(https://www.incopat.com/),incoPat 具有国内外较为完备的专利数据库,收录了全球112 个国家、组织和地区1 亿余件专利信息、专利文献,覆盖全面,准确性较高。采用模块检索策略,将土壤环境监测装备主题分成三个技术上有意义的独立块,每个块使用关键词和国际专利分类号组合。为保证专利文献检索的全面性,先分解检索要素,后在检索平台中“申请日”项中设定为“2000 年1 月1 日—2019年11 月30 日”,检索式为“TI=((“土壤” or “耕地” or“农田” or “山地” or “草地” or “果园” or “菜地” or“菜园” or “林地” or “soil*” or “cultivated land” or“farmland” or “mountain” or “grassland” or “orchard”or “vegetable plot” or “vegetable garden” or“woodland” )And(“环境” or “养分” or “肥力” or“重金属” or “污染物” or “氮” or “磷” or “钾” or“pH” or “酸度” or “电导率” or “EC” or “有机质” or“水分” or “湿度” or “墒” or “温度” or “生物” or “化学” or “物理” or “environment” or “environmental” or“ecology” or “ecological” or “nutrients” or “fertility”or “heavy metals” or “pollutants” or “nitrogen” or“phosphorus” or “potassium” or “pH” or “acidity” or“conductivity” or “EC” or “organic matter” or “water”or “humidity” or “soil moisture” or “temperature” or“biology” or “biological” or “chemistry” or“chemical” or “physics” or “physical”)And(“检测” or“测量” or “测定” or “分析” or “监测” or “探针” or“ 传 感 器” or “detect*” or “measurement” or“measure” or “measuring” or “analysis” or“analyzing” or “monitoring” or “monitor” or “probes”or “probing” or “sensors”))and 国际专利分类(IPC,International Patent Classification)=(G01)”,统计全球专利申请情况。初步检索到的结果进行人工去噪并标引,最终获取中国土壤环境监测装备领域的相关专利2 361 件。

1.2 分析方法

基于 incoPat 数据库的专利分析平台,利用Excel 2016、VOSviewer 分析软件对土壤环境监测装备领域相关专利数据进行计量统计和可视化分析。分别以专利申请量、申请人、区域布局、专利技术特征等为指标进行分析,揭示土壤环境监测装备领域的专利文献分布现状、竞争态势、主要的技术特征以及研究热点和研究发展趋势。

2 结 果

2.1 全球土壤环境监测装备专利申请量的年度变化

对2000—2019 年20 年间的全球土壤环境监测装备专利申请量进行统计分析(图1)可以发现,全球土壤环境监测装备专利的年度申请量整体呈现快速上升的趋势。2000—2006 年,专利申请量较少,专利申请人数量也较少;2007—2018 年,随着土壤环境污染及监测分析的研究不断加强,专利申请量呈现指数型增长。2007—2008 年,专利申请量从25件上升至42 件,增幅为68%;2015—2016 年,专利申请量再次快速增长,2016 年申请量达352 件,年增长幅度达64.49%,2017 年和2018 年的专利申请量处于高峰,申请量超过500 件。中国在土壤环境监测装备领域的专利变化趋势同国际的发展趋势保持一致。2007—2018 年,中国的土壤环境监测装备专利数量得到快速、大幅增加。2007—2008 年和2015—2016 年的申请量出现爆发式增长点,2018 年的申请数量达到518 件,其专利申请总量居于世界首位。中国是主要的专利布局国家,其次是美国和日本。

一种技术生命周期通常会经历技术萌芽期、发展期、成熟期和衰退期四个阶段。分析一种技术的专利申请量和申请人数的年度变化趋势,了解该技术处于生命周期哪种阶段,有助于为该领域研发及专利申请提供参考。从土壤环境监测装备专利技术生命周期分析(图1)而言,2008 年之前,土壤环境监测装备领域的专利申请量和申请人数均较少,平均每年的申请数量不足30 件,申请人数量不超过20 人,说明处于技术引入阶段,这些专利基本是原理性的基础专利。2008 年之后,专利申请量和申请人数量快速增加,技术分布的范围扩大,土壤环境监测装备技术进入技术发展期。2017—2018 年,专利增长速度变慢,但专利申请数量和申请人数保持较高水平,由于从专利申请到公开有18 个月的滞后期,2018、2019 年的部分专利处于未公开状态,因此,2018 和2019 年专利数据仅供参考。目前,土壤环境监测装备技术处于发展阶段,专利申请量会保持增加。

图1 土壤环境监测装备专利申请数量的年际变化Fig. 1 Annual variation trend of the number of patent applications on soil environmental monitoring equipment

2.2 中国土壤环境监测装备的主要研究机构

土壤环境监测装备领域的申请人排名可反映该领域主要的研发机构及其竞争态势。研究涉及的机构主要包括高等院校、企业、科研单位等共1 353家。图2 统计了2000—2019 年中国土壤环境监测装备领域专利申请总量前十(TOP10)的申请机构的年度申请情况,TOP10 申请机构集中于高校和科研单位,其中有6 家属于高校,4 家属于科研机构。由此可见,土壤环境监测装备领域的技术研发和专利申请主要是由高校主导,也证实了中国高校和科研单位在该领域的重要研发地位。TOP10 申请人的专利申请主要集中于2012 年之后。2000—2019 年中国农业大学的专利申请总量62 件,其数量为位于第二位的中国水利水电科学研究所申请量的两倍。中国农业大学在2000 年申请了1 件土壤环境监测装备领域的实用新型专利,随后各个年度的申请数量较为平均,无明显的增长趋势。中国水利水电科学研究院在2017 年申请量显著增加,高达16 件,均为涉及土壤水分测量技术领域。

图2 主要研发机构专利申请量的年际变化Fig. 2 Annual variation trend of the number of patent applications from major research and development institutions

2.3 中国土壤环境监测装备的专利技术领域

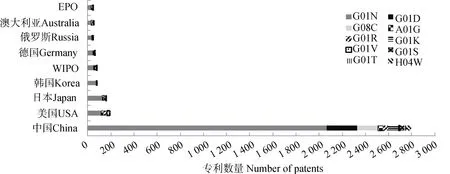

通过分析全球专利的技术构成(图3),土壤环境监测装备的技术主要集中在G01N(借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料)领域。中国在G01N 技术领域上的专利高达2 064 件,占专利总量的87.42%;日本、美国分别是123、115件。图4 为主要技术领域间的合作关系,图中每个节点表示一个技术领域,连线代表不同技术领域间存在合作关系,线宽越大则表示技术领域间合作关系越强。由图4 可以看出涉及G01N33/24(地面材料)的专利申请量最大,G01N33/24、G08C17/02(用无线电线路)、G01D21/02(用不包括在其他单个小类中的装置来测量两个或更多个变量)彼此间存在合作关系,联系强度较大,构成一个三角形关系。表明这些领域间具有较高的技术关联性。

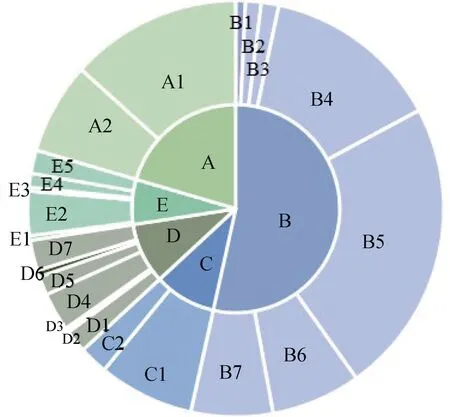

根据不同的土壤环境监测指标,将G01N 技术领域的专利主要细分为土壤物理性质测定、土壤化学性质测定、土壤养分指标监测、土壤污染物指标监测、土壤生物指标监测这五个技术主题。图5 土壤物理性质占土壤环境监测的比例较大,超过50%,其中土壤水(相似概念还包括土壤湿度和墒情)是主要的监测指标。土壤水是构成土壤生产力的重要因素,不仅影响土壤的物理性质,而且决定着土壤中养分的迁移、转化和微生物活动[11]。目前土壤水的监测方法主要有传统的烘干称重法,基于介电特性测量的时域反射(T D R,T i m e D o m a i n Reflectometry)、频域反射(FDR,Frequency Domain Reflectometry)、时域传播(TDT,Time Domain Transmission)、探地雷达(GPR,Ground Penetrating Radar)等方法,基于中子测量的有源中子仪(ND,Neutron Detector)法和宇宙射线中子(CRNP,Cosmic Ray Neutron Probe)法、基于土水势的张力计法,以及电法、磁法、热法和大尺度的遥感等方法[12-13]。其次为土壤污染物监测领域,包括有机污染物和重金属的监测,重金属监测装备占比较大,达到65.18%(图5),主要涉及汞、砷、铅、镉、铜、锌、镍等重金属的监测。传统的测定土壤重金属的方法多采用原子吸收光谱、原子荧光光谱、电感耦合等离子体发射光谱等化学分析仪器。快速监测土壤重金属的方法包括X 射线荧光光谱法、激光诱导击穿光谱技术、酶抑制法、生物传感器等,快速监测土壤重金属具备快速、精度高、智能化等优点,是一个重要的研究发展方向。土壤中的主要有机污染物一般具可挥发性,挥发性污染物是重要监测对象。污染物监测主要集中于多环芳烃、农药、三氯乙醛、石油、多氯联苯、甲烷等可挥发性有机污染物[14]。气相色谱法、气相色谱-质谱法、高效液相色谱法是测定土壤有机污染物的常用方法。土壤化学性质的测定主要分布在土壤酸碱度、电导率方面。土壤酸碱度是土壤化学环境最重要和直接的反映,其占比达到76.96%(图5)。通过以土壤实时、准确的养分分布监测数据为基础,快速、稳定获得土壤养分信息是实现精准施肥的第一步。目前土壤养分指标的监测主要集中在有机质、有效氮、全氮的测量。其中,光谱分析是目前应用广泛的快速测定方法之一。通过可见/近红外光谱、中红外光谱,可有效检测土壤中的总碳、有机碳以及无机碳的快速测定[15];傅里叶变换中红外衰减全反射光谱在土壤氮含量的测定中显示出优势[16-17];除此之外,土壤质地、土壤pH 以及土壤阳离子交换量等与土壤养分相关的属性也可通过红外光谱方法进行表征和测定[18]。有效磷和速效钾测定技术领域的专利相对较少,但近年来,激光诱导击穿光谱方法也用来测定土壤磷、钾、钙、镁及铁等元素含量[19-20]。土壤生物指标监测的专利占比为6.69%(图5),所占比例较低。土壤生物指标检测项包括土壤微生物生物量碳氮、微生物群落结构、土壤呼吸、微生物活性、生物量等,表明研究者增加对土壤生物及其在土壤关键过程中作用的关注度。除上述4 个技术主题外,土壤环境监测装备还包括土壤环境监测系统、土壤样品采集制备。土壤环境监测系统能够测定土壤相关的多个参数,可远程实时监控,监测范围广、数据准确、便于维护。将信息化技术应用于农田土壤环境监测,实现农业信息化。土壤样品采集制备主要涉及环境检测的土壤取样装置,现有的土壤采样装置主要有手工采样器和机械取样装置。

图3 世界土壤环境监测装备领域专利的技术分布Fig. 3 Distribution of the technologies patented on soil environmental monitoring equipment in the world

图4 中国不同专利技术领域的合作关系Fig. 4 Cooperation between different fields of patented technology in China

技术功效矩阵分析有助于寻找技术空白点、热点和突破点,从土壤环境监测领域专利的技术功效矩阵分布图(图6)可以看出,土壤理化性质监测技术的研究是土壤环境监测领域的重点和热点,主要包括土壤含水量或墒情、温度、酸碱度等指标的监测;土壤污染物监测技术的关注度仅次于土壤理化性质监测,包括重金属和有机污染物监测;土壤养分指标监测的技术申请相对较少,土壤生物监测技术的申请最少。在功能改进方面,提高精度和提高效率是土壤理化性质监测技术研究的重点和热点,无线传输和扩大监测范围也得到极大关注;土壤污染物监测研究关注的重点是提高精度、提高效率和易于操作,一些研究也关注到扩大监测范围、原位监测、便携式和提高监测安全性等方面;土壤养分监测技术研发工作主要集中在提高效率和提高精度方面;土壤生物指标监测重点是提高监测的准确性和提高效率方面。其他技术主要包括土壤采样设备、土壤环境监测系统等,关注的焦点是提高精度、提高效率和易操作方面;其他功效的研发主要包括降低设备功耗、多参数集成、自动化等方面。

图5 中国在G01N 技术领域的专利类别Fig. 5 Patent categories of Chinese patents in G01N Technology

2.4 中国土壤环境监测领域专利的研究发展趋势

图7 列出了中国在G01N 分类下主要技术主题的发展趋势。根据图7 可以看出土壤环境监测装备领域在 G01N 下的演变趋势分为三个阶段:2000—2010 年、2011—2014 年、2015—2019 年。2000—2010 年,研究主题主要集中在水分含量的监测,水分或墒情监测的专利申请量约占总专利申请量的四分之三,前三名的申请人分别为中国农业大学、中国科学院南京土壤研究所和中国科学院沈阳应用生态研究所。导水率、墒情、温度、湿度的监测在2010 年数量增多。2010 年之前的土壤环境监测主要为土壤物理相关指标的监测,这一阶段国内最早的土壤重金属和有机污染物监测相关的专利申请分别始于2007 年和2008 年,分别为北京农业信息技术研究中心和上海交通大学发明的一种便携式土壤重金属分析仪(ZL 200710175770.X)和监测土壤重金属与多环芳烃复合污染的方法(200810042486.X)。2011—2014 年的土壤环境监测装备涉及的领域增多。水分含量、湿度、温度、墒情的监测数量保持上升趋势,水分监测仍然是土壤环境监测领域的研究热点。该时期重金属、有机污染的监测装备数量不断增多。土壤有机质、全氮、有效氮、有效磷的监测装备数量相对较少,年分布均匀。2015—2019 年,土壤重金属监测装备数量大幅增加,至2018 年其数量处于领先地位,土壤有机污染监测装备数量亦呈现快速上升趋势,可见近几年土壤重金属和有机物污染监测装备的关注度很高。土壤水分方面的监测装备数量保持增加,数量大。土壤养分方面的监测装备所占据的比例逐渐下降。土壤pH 的监测装备数量快速增多,2016—2018年稳定在峰值水平。微生物生物量碳氮、微生物群落结构的监测装备数量较为落后,土壤呼吸的监测装备数量逐渐增多。但总体而言,土壤生物指标方面的监测装备数量较少。

3 讨 论

3.1 土壤环境监测装备领域专利发展现状与趋势

专利申请数量是技术产出的直接反映,土壤环境监测装备专利的全球地域分布显示,美国、日本、德国是较早申请专利的国家,具有较高影响力,中国是该领域专利数量最多的国家,中国、美国、日本和德国是该领域专利的主要申请国家(图1)。通过对土壤环境监测装备专利技术生命周期的分析,2008 年至2017 年处于专利申请快速增长期,说明目前我国正处于土壤环境监测装备技术的发展期,此时是该领域相关企业或战略投资者加大研发投入,进行战略布局的绝好时机。

中国土壤环境监测装备专利所涉及的技术分类主要包括土壤物理性质、化学性质、养分、污染物、生物指标的监测(图3~图6)。土壤物理性质监测装备专利数量占绝对优势,土壤污染物监测装备专利数量保持快速增长。重金属监测技术专利量近三年急剧上升,土壤环境监测装备的研发主题正从较为单一的水分含量扩展至污染物、养分含量、生物量等多个指标和方向,并且研究人员对于污染物监测关注度日益增高。同时,智能化、便携式的原位监测装备专利数量也有明显增加。

图6 土壤环境监测装备技术功效矩阵Fig. 6 Technical effect diagram of soil environment monitoring equipment technology

图7 中国在不同技术类别的年度发展趋势Fig. 7 Annual development trend of technology relative to category in China

冯杰[21]指出我国土壤环境监测存在如下问题:起步晚、成型慢、无体系;研发力量不足,高端研发人才匮乏;缺乏先进设备的配套。近些年来,随着信息技术的发展,越来越多基于物联网的智能系统已经应用于农业生产,一些研究者利用物联网(IoT,Internet of Things)相关技术开发出农田土壤环境监测实时系统,通过无线传感器网络(WSN,Wireless Sensor Network)与第四代移动通信及其技术网络(4G,The 4th Generation Communication System)相结合,实现农田土壤温湿度、盐碱度、pH 等土壤环境信息的自动化采集与存储[22]。例如,一种基于NB-IoT(窄带物联网,Narrow Band Internet of Things ) 的土壤参数检测系统( ZL 201720257294.5)的实用新型发明,将NB-Iot 技术与土壤温度、水分、pH 等因子的传感器结合,以实现运行成本低、监测信息发布及时可靠、无需额外电源供应等传统的传感器不具备的优点。原位监测可实现快速、非破坏、大面积地监测土壤污染物,实验周期短,目前研究热点有便携式X 射线荧光光谱技术、高光谱遥感探测技术、生物发光技术(针对无机物)、便携式气相色谱-质谱联用仪(GC-MS,Gas Chromatograph-Mass Spectrometer,针对有机物)技术等,但技术大多处于定性或半定量化试验阶段,研究思路可借鉴,大面积推广应用仍需验证[3]。因此,亟需研发和推广具有完全自主知识产权的高精度、集成化、智能化的土壤多参数快速检测技术或装备,加强核心硬件开发和集成技术的研究,发展土壤多参数同时测定的高效方法,研制土壤多参数原位或现场快速检测装备,为及时掌握土壤环境质量状况提供坚实的技术和装备支撑[3,7]。

3.2 土壤环境监测装备领域产业化状况与发展

中国排名TOP10 的土壤环境监测装备专利申请机构均为高校和科研院所(图2),这表明我国在该技术领域仍处于基础研究阶段,产业化程度低。也说明我国在该领域的产学研合作不足,研究成果无法得到及时、有效推广应用;同时,这也反映了我国土壤环境监测装备领域的企业缺乏自主创新能力,缺少与科研机构的有效合作机制,研发与产业化存在较为明显的脱节。促进土壤环境监测装备领域产业化的快速、健康发展,需要高校和科研院所、企业以及政府等多方面的协同合作。

为此,中国高校和科研院所应注重专利等知识产权成果的管理和运营,拓宽专利的技术布局,加强同企业合作,提高专利市场转化率。建议我国在该领域技术实力较强的高校、科研院所抓住当前全国科技体制改革大背景下,重视校企合作和科技成果转化的有利时机,积极寻求拓展和加强与企业的合作,及时将院校的科研成果应用到设备领域产业化中,加快国家创新驱动发展的步伐。农业农村部目前已经初步建成国家农业科学观测监测网络,包括对土壤、水、肥、气象等关键要素的长期系统动态监测,为推动农业科技创新提供数据支撑并为灾害预警提供依据。农业农村部自2017 年启动实施农业基础性长期性科技工作以来,已构建了11 个数据中心、456 个观测试验站、4 万多个生态环境国控监测点,形成了实验观测和定点监测相结合的网络体系[23]。企业应该鼓励研发创新投入,提高科技竞争力,加强与高校和科研院所的合作,推进相关技术成果转移转化。同时,政府也应出台相关政策,营造促进成果产业化的环境氛围,积极引导校企合作,鼓励协同创新。例如,以设立技术转化扶持资金、借助技术市场和技术转移集团等政策促进校企合作和科技成果的转移转化。

3.3 中国土壤环境监测技术与装备发展展望

纵观国际[24]及国内发展趋势,中国土壤环境监测主要面临以下挑战与机遇。第一,原位、在线监测技术与装备的发展与升级。目前我国缺少同时监测土壤养分、土壤碳、土壤盐分、重金属、有机物污染物以及总体反映土壤环境质量的土壤多参数监测装备。例如土壤有机碳、总氮、活性碳、微生物生物量碳、微粒有机碳、β-葡糖苷酶等均为构成土壤碳的重要指标[25],对以上指标的集成监测鲜有报道。此外,多数土壤环境监测装备基于实验室内完成,应发展可移动、原位监测装备,实现野外土壤环境数据的在线、实时监测[26]。一方面,可利用农业遥感卫星技术发展遥感监测装置,具备光学与微波结合,实现对相同地物在相同时相下综合特征的获取,得到具有较高时空一致性的数据[27]。同时,可充分利用我国在公共通讯网络(5G、NB-IoT)、电子与通讯产品设计与生产、大数据与人工智能等领域的技术优势,并将其转移转化至土壤环境监测设备的研发中来。未来我国的土壤环境监测装备发展应积极围绕国家的战略发展需求,合理规划产业布局、积极培养扩大市场。依据目前我国环境、农业、国土资源等的重点需求,针对性地开发快速、高灵敏、小型化、低成本、自动监测技术和设备以及与遥感尺度相匹配的新型监测装备,突破土壤环境监测的信息采集与物联网关键技术,研发具有自主知识产权的土壤多参数环境监测设备,构建技术先进、性能可靠、高精度、多尺度的土壤监测体系,实现“天地空”一体化的综合土壤环境质量的高精度快速监测与精细化管理,是急需突破的关键技术问题[28-30]。

第二,加强获取的土壤监测数据的融合和解译。土壤环境数据的采集与收集、更新与扩充、分析与融合是现代土壤环境监测技术发展的重要方向。挖掘获取的数据信息,结合土壤物理、化学及生物属性数据,综合评估土壤可持续性、土壤退化度、土壤利用率及土壤环境评估指标,为土壤管理和土地利用的决策提供基础支撑[31]。以美国为例,在获取多方位土壤监测数据后,通过其土壤管理评估框架(SMAF,Soil Management Assessment Framework)和土壤健康综合评价工具模型( CASH ,Comprehensive Assessment of Soil Health)进行数据融合和分析,并建立大尺度数据库,建立CASH 模型并根据数据量递增进行模型更新和优化,构建美国环境土壤综合指标,实现土壤环境质量的长期宏观检测与精细化管理[32]。由联合国粮农组织建立的世界土壤数据库 HWSD(Harmonized World Soil Database,http://webarchive.iiasa.ac.at/Research/LUC/External-World-soildatabase/HTML/)和全球连续的土壤数据集SoilGrids(https://www.soilgrids. org/)提供了包括土壤有机质含量、土壤 pH、土壤堆积密度等理化属性数据,并且汇总了基于遥感数据所计算的温度、降水、气候等数据,目前已被应用于土壤生物量动态变化、生物多样性与生态系统功能关系等研究工作中[33]。未来的发展同时应推进土壤环境监测技术与数据的标准化,并加强监测信息与资源开发、大数据挖掘、与知识服务关键技术更加紧密的结合,从而构建技术先进、性能可靠、高精度、多尺度的土壤监测体系,实现土壤环境质量的高精度快速监测与精细化管理[28-29]。

第三,土壤生物指标监测装备的发展。土壤微生物种群是土壤转化过程不可或缺的媒介,土壤生物种群在土壤保护和退化乃至生态系统中均起到重要作用[34],在提高高产优质作物的养分有效性、保护农作物免受病虫害与杂草侵害、对抗环境因素如干旱等方面的生物指标应加强研究[35],如通过生物传感器、生物探针等[36]监测技术实现土壤环境监测与评价。

目前,我国已在部分环保城市建立一些大气环境和水环境的自动监测站点。随着监测手段的不断发展与监测领域和范围的不断扩大,未来土壤环境监测应提高设备的信息化、集成化水平,在数据交换共享、信息化跨界融合方面需要进一步加强,与大气、水环境监测信息有效结合,满足环境质量综合管理监测需要,提供更全面、更准确、更实时的土壤监测数据[37],打造国家或区域土壤环境监测的技术共享和交流平台。

4 结 论

2000—2019 年间,我国土壤环境监测装备领域技术发展呈突破式发展,该技术处于生命周期的发展期。全球土壤环境监测装备的技术主要集中在G01N 领域,中国在G01N 技术领域的专利呈现持续快速增加的趋势。近年来,技术研发的趋势表现为监测指标从传统的土壤肥力指标向污染物和生物指标拓展,便携式、智能化的原位监测装备受青睐,定性与定量结合的检测装备也得到关注。我国排名TOP10 的土壤环境监测装备专利申请人均为高校和科研院所,缺乏具有自主创新能力的企业,成果的转化效率较低,亟需加强产学研用联合攻关及合作研发,突破土壤环境监测关键技术,构建技术先进、性能可靠、高精度、多尺度的土壤监测装备与体系,实现我国土壤环境质量的高精度监测与精细化管理。