基于土地利用的北方农牧交错区碳固定和土壤保持时空变化

常虹,杨武,石磊,刘亚红,邱晓,伊风艳,孙海莲*

(1.内蒙古大学生态与环境学院,呼和浩特 010021;2.内蒙古自治区农牧业科学院,呼和浩特 010031;3.生态草业可持续发展内蒙古自治区工程研究中心,呼和浩特 010031;4.浙江大学环境与资源学院,杭州 310058)

生态系统服务是生态系统结构、过程和功能直接或间接为人类提供的生命支持产品和服务,包括供给服务、调节服务、文化服务和支持服务[1]。这些服务的可持续供给是经济社会可持续发展的基础,为人类提供着直接福利。生态系统产品包括农业产品、工业原材料,以及支撑与维持人类生存环境的生态服务,如气候调节、水源涵养、水土保持、土壤肥力更新、养分循环、固碳释氧等[2-4]。土地利用变化,如土地利用类型和方式的改变,使区域生态环境发生相应改变,直接影响生态系统过程、结构和质量的演变,导致生态系统服务发生改变[5-6]。合理的土地利用方式有利于促进生态向良性方向发展,使生态系统处于健康状态,提供稳定有序的生态系统服务,反之,则会导致生态系统恶化,生态系统服务逐渐弱化甚至消失。随着社会经济发展的不断驱动,土地利用类型和方式正在发生快速转变[7-10],土地利用格局和覆被状况变化显著,土地利用变化下生态系统服务评估成为具有重要意义的研究课题[11]。

目前,土地利用变化对生态系统服务的影响已成为研究热点,学术界从多个角度开展了研究,多数研究探讨土地利用类型及生态系统服务价值时空演变[12-17],还有学者从土地利用变化对生态系统服务价值影响切入开展实证研究[14-17]。近年来涌现出以关注重大生态工程及政策实施、城镇化扩展为主要特征的土地利用变化对生态系统服务的影响研究,其中,雷金睿等[18]应用空间自相关理论定量分析了土地利用与生态系统服务价值的关联模式及规律,杨清可等[7]采用“三生空间”概念分析了长江三角洲土地利用功能转型与生态系统服务价值时空演变,孔君洽等[19]基于土地利用变化对荒漠绿洲碳储量动态影响进行评估,陈淑青[20]指出土地利用方式对区域生态安全具有重要影响,上述研究均具有代表性。但相关研究主要聚焦在城市化发展较快、土地利用变化剧烈的发达地区[12-13],近年来也出现了在气候恶劣、生态脆弱、经济欠发达地区的相关研究[14-17],关注生态环境特殊且敏感的北方农牧交错区的研究较薄弱。农牧交错区处于半干旱地区向半湿润地区、草原牧区向农耕区的过渡地带,具有草地、耕地、林地、水域、荒漠等多种土地利用类型,植被类型及生态景观十分特殊,是陆地生态系统中较为敏感的地段,对区域环境变化和人为干扰反应十分明显[21],且随着经济的快速发展和人类对农牧交错区资源的过度开发利用,该区域的生态环境受到严重破坏,生态系统服务功能严重受损,为人类提供的福祉也大幅减少,直接威胁到社会的可持续发展[22-23]。密切关注这一区域土地利用变化对生态系统服务的影响在构筑北方生态安全屏障和支撑农牧交错区经济发展方面具有重要的作用。

近年来,国家对北方农牧交错区实施退耕还林还草等重大生态工程,该区域土地利用类型发生了显著变化,对生态系统结构和功能产生了深刻影响。达尔罕茂明安联合旗(简称达茂旗)位于北方农牧交错区中西部,是北方农牧交错区典型代表区域,该旗自2000年以来实施了一系列生态治理工程和保护政策,2002年实施了京津风沙源工程,2008 年实施了禁牧政策,2011 年实施草原生态保护补助奖励政策。政策实施以来,达茂旗土地利用结构发生了显著变化,是研究土地利用变化对生态系统服务影响的典型代表。本研究以达茂旗为例,通过土地利用类型转移矩阵、土地利用变化动态计量了2000—2015 年达茂旗土地利用变化特征,选择了区域内最受关注且生态功能较强的碳固定和土壤保持2 种生态系统服务分析其演变状况,以期为农牧交错区科学规划管理土地资源、精准实施生态恢复与保护工程提供科学支撑。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

达茂旗位于内蒙古自治区中西部,109°16′~111°25′E、41°20′~42°40′N 之间,属于阴山北麓农牧交错区中西部区域。总面积18 177 km2,辖7 镇、2 乡、3 苏木,总人口12万。海拔1 050~1 730 m之间,地形南高北低,由西南向东北倾斜,丘陵、低山间盆地交错分布,南部为丘陵区,中西部有低山,北部为高原及台地。属中温带半干旱大陆性气候,年平均降水量255.6 mm,且年际变化悬殊、地区分布不均,东南部大于西北部,年平均蒸发量为2 200~2 800 mm,蒸发量是降水量的10~13 倍,年均气温3.4 ℃。主要风向为北风和西北风。土壤共分6个土类、14个亚类、144个土属、165 个土种,主要以栗钙土、棕钙土为主,呈明显地带性分布,草甸土、潮土、盐土、石质土为非地带性土壤。土地利用类型以草地、耕地为主,草地主要分布在中部和北部,面积约为1.5 万km2,耕地主要分布在南部,面积约为0.08万km2(图1)。

1.2 研究方法

1.2.1 土地利用变化

土地利用动态度模型是研究区域特定时间内不同土地利用类型的变化幅度和速率,包括单一土地利用动态度和综合土地利用动态度[17]。

单一土地利用动态度(K)表示某一类土地利用类型面积的年变化率,反映了该类土地变化的剧烈程度。模型表达式为:

式中:i为第i类土地利用类型;Si、Sj分别为研究期初和研究期末某一土地利用类型的面积,km2;T为研究时段长度,a。

综合土地利用动态度(L)表示研究区内所有土地资源即综合土地利用变化的年变化率。模型表达式为:

式中:dSi为研究初期第i类土地利用类型面积;ΔdSi-j表示研究时段第i类土地利用类型转为非i类土地利用类型面积的绝对值,km2;n为土地利用类型总数;T为研究时段长度,a。

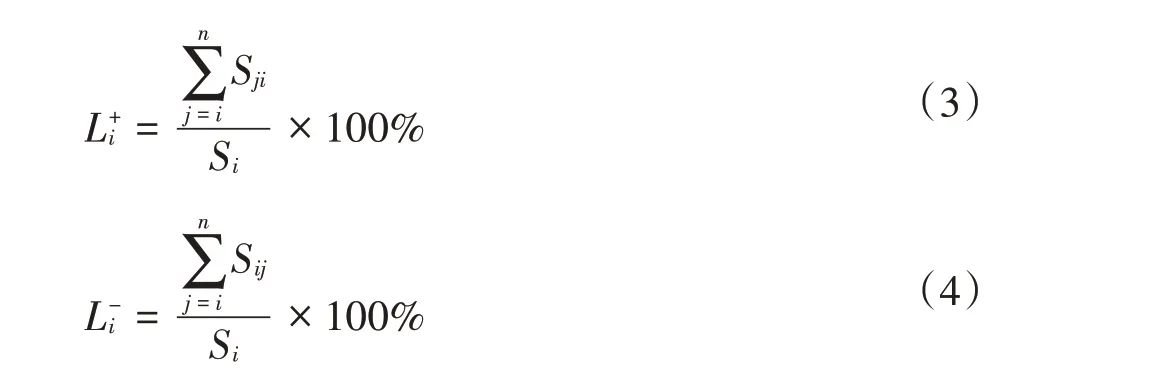

土地利用转移矩阵是对各土地利用类型间相互转化的数量和方向定量研究的主要方法。本研究采用土地利用转移矩阵表征土地利用变化的结构特征和各类型间的转移方向。利用ArcGIS 软件将2000、2015 年土地覆被数据进行空间叠加,构建区域土地利用的转移矩阵,计算土地类型转入/转出贡献率[15],分析2000—2015 年的土地空间格局变化特征和驱动机制。土地类型转入/转出贡献率计算方法如下:

图1 达茂旗研究区域示意图Figure 1 Sketch map of Damao Banner

式中:为除第i类外的其他土地类型向第i类土地类型转入的面积占土地总转移面积的比例;Sji为第j种土地类型向第i种土地类型转移的面积;Si为土地类型转移的总面积;n为土地利用类型数量;Li为第i类向除第i类外的其他土地类型转移的面积占土地总转移面积的比例;Sij为第i种土地类型向第j种土地类型转移的面积。

1.2.2 碳固定和土壤保持评估

达茂旗地处阴山北麓农牧交错区,属于干旱荒漠区,草原面积占总面积的50%以上。因此本研究选取碳固定、土壤保持2 类关键生态系统服务功能进行评估[15]。

固碳量计算:生态系统CO2固定和O2释放以净第一性生产力和土壤呼吸损失的碳量为基础,通过质量平衡和光合作用方程,估算固碳量。根据光合作用方程,每生产1 kg 干物质能释放O21.19 kg,生态系统固定CO21.63 kg。

式中:QtCO2为生态系统固碳量,t;NPP 为生态系统净初级生产力,t,采用改进的CASA模型反演[24]。

土壤保持计算:运用修正的通用土壤流失方程(RUSLE)来估算潜在土壤侵蚀量和实际土壤侵蚀量,两者之差即为生态系统土壤保持量[25]。其中,实际土壤侵蚀是指当前地表覆盖和水土保持因素下的土壤侵蚀量,潜在土壤侵蚀量是生态系统在没有植被覆盖和水土保持措施下可能产生的侵蚀量(C=1,P=1),土壤保持量即为:

式中:Ac为单位面积土壤保持量,t·hm-2·a-1;R为降雨侵蚀力因子,用多年平均年降雨侵蚀力指数表示;K为土壤可蚀性因子,表示标准小区降雨侵蚀力形成的单位面积上的土壤流失量;L为坡长因子;S为坡度因子;C为植被覆盖因子;P为土壤保持措施因子。各因子的计算方法参考文献[25-26]。

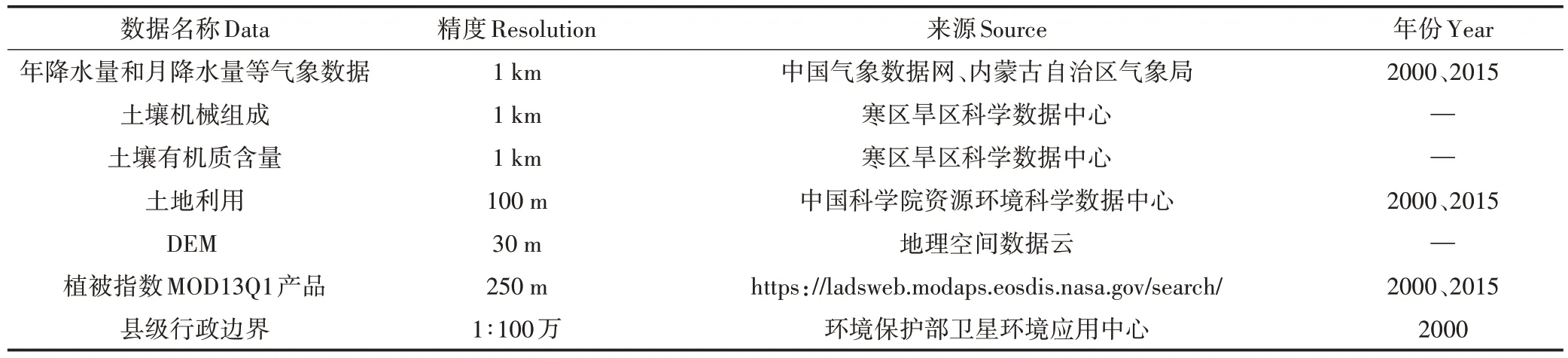

1.2.3 数据来源

本研究使用的数据主要包括:达茂旗2000、2015年降水量和月降水量等气象数据,土壤机械组成,土壤有机质数据,30 m DEM 数据,2000、2015 年MODIS数据(250 m 分辨率的16 d 最大值合成植被指数MOD13Q1产品),2000、2015年土地利用数据,达茂旗行政边界数据,详见表1。

2 结果与分析

2.1 2000—2015年达茂旗土地利用变化

达茂旗土地利用类型包括草地、耕地、灌木林、建设用地、林地、未利用地、沙漠、水域和盐碱地。该区域地处农牧交错区,受气候因素和地理条件的影响,草地是主要的土地利用类型,占全旗总面积的80%以上,构成了该区域生态系统的主体;其次是未利用地,占全旗总面积的8%以上;耕地面积占全旗总面积的6%以上(图2)。

从各地类面积变化来看,2000—2015 年,建设用地、林地、草地和耕地的面积变化最明显,其中建设用地、林地、草地面积各增加86.90、18.80、191.03 km2,分别增加了64.05%、38.90%、1.27%;而耕地面积减少314.85 km2,减幅27.83%。根据土地利用数据计算土地利用变化动态度(表2),从单一土地利用动态度来看,2000—2015年,建设用地和林地的增幅较大,动态度分别为4.27%、2.59%。耕地、灌木林减幅较大,动态度分别为-1.86%、-1.01%,转为草地和建设用地。整体来看,综合土地利用动态度为0.12%,土地利用变化较平缓。

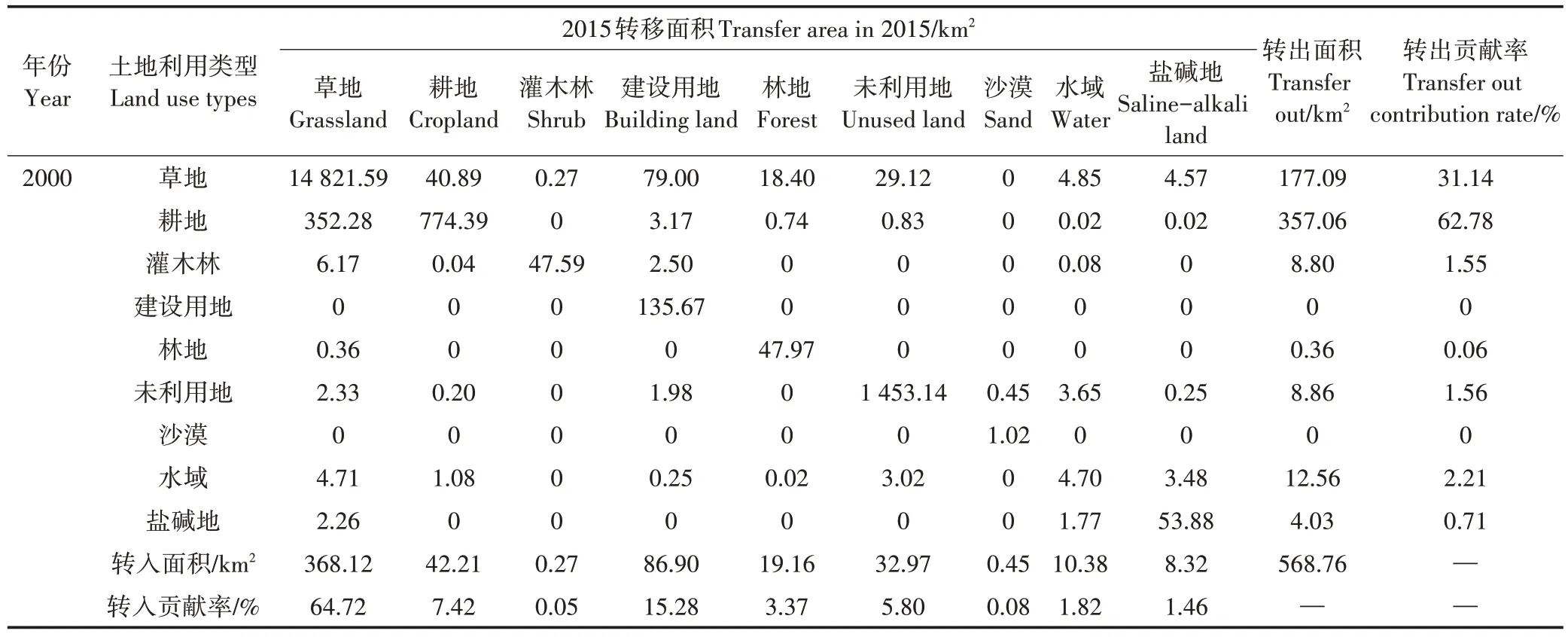

从土地利用转移矩阵分析(表3)来看,2000—2015 年,土地利用类型变化主要是从耕地向草地、从草地向建设用地转移。转入贡献率最高的土地利用类型是草地,转入面积为368.12 km2,转入贡献率为64.72%,其主要转入来源是耕地(占草地转入总量的95.70%)。转入贡献率仅次于草地的是建设用地,转入面积为86.90 km2,转入贡献率为15.28%,其主要转入来源是草地(占建设用地转入总量的90.91%)。转入贡献率最小的为灌木林和沙漠,仅为0.05%、0.08%。转出贡献率最高的土地利用类型是耕地,转出面积为357.06 km2,转出贡献率为62.78%,主要转为草地。转出贡献率仅次于耕地的土地利用类型是草地,转出面积为177.09 km2,转出贡献率为31.14%,主要转为建设用地。转出贡献率最小的为建设用地和沙漠,均为0。

表1 数据来源表Table 1 Principal data sources

图2 2000—2015年土地利用类型及各类型面积变化Figure 2 Land use types and area change of each type from 2000 to 2015

表2 2000—2015年达茂旗土地利用类型面积变化Table 2 Area change of different land use types in Damao Banner from 2000 to 2015

表3 2000—2015年达茂旗土地利用变化转移矩阵Table 3 Land use change transfer matrix in Damao Banner from 2000 to 2015

2.2 2000—2015年生态系统服务时空分布与变化

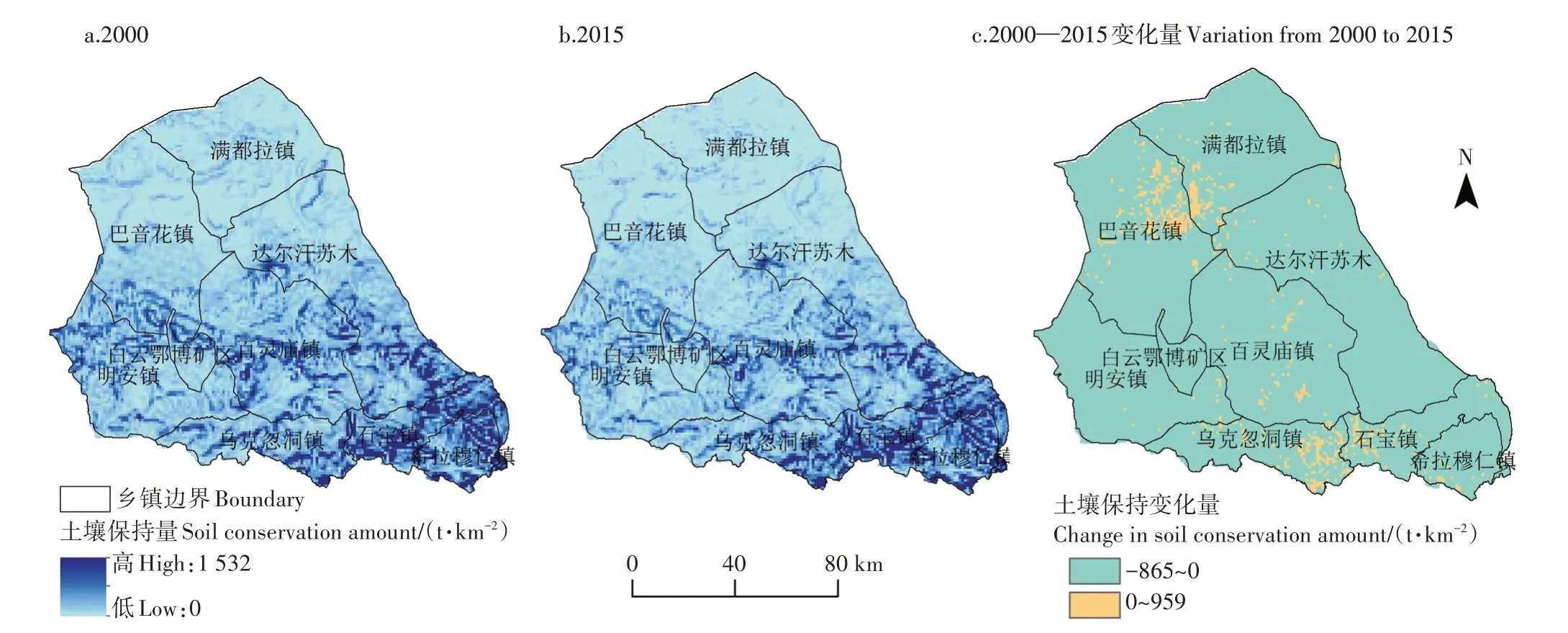

达茂旗碳固定(图3)和土壤保持服务(图4)空间分布上基本相似,南部高于北部区域。从时间上看(表4),2000—2015 年,全旗碳固定量从183.25 万t减少到181.65 万t,减少1.6 万t,平均每平方千米碳固定量由102.33 t 减少到101.43 t,降低了0.87%;全旗土壤保持量从170.58 万t 减少到107.32 万t,减少63.26万t,平均每平方千米土壤保持量由1 524 t 减少到959 t,降低了37.08%。从全旗范围上看,2000—2015年,碳固定在北部区域满都拉镇、巴音花镇呈增加趋势,南部区域呈降低趋势,而土壤保持在全旗范围内呈降低趋势,只在西北部巴音花镇和南部的乌克忽洞镇和石宝镇部分区域呈增加趋势。

图3 达茂旗2000—2015年碳固定服务变化Figure 3 Change of carbon sequestration service in Damao Banner from 2000 to 2015

图4 达茂旗2000—2015年土壤保持服务变化Figure 4 Changes of soil conservation service in Damao Banner from 2000 to 2015

表4 2000—2015年达茂旗生态系统服务变化Table 4 Ecosystem services changes in Damao Banner from 2000 to 2015

2.3 2000—2015年各土地利用类型生态系统服务变化

2000—2015 年,由于受到生态保护工程和政策的实施以及城市化发展等因素的影响,达茂旗土地利用结构发生显著变化,对该区域的生态系统服务产生明显影响。同时,受降水等气候条件和人为因素的影响,历年的生态系统服务也发生改变。

2000—2015 年不同土地利用类型的生态系统服务变化见表5。不论碳固定还是土壤保持,各土地利用类型提供的服务量均表现为草地>耕地>未利用地>建设用地>灌木林>林地>盐碱地>水域>沙漠。草地作为面积占比80%以上的土地利用类型,碳固定和土壤保持服务量所占比例最大,分别占该区域的83.50%和79.54%。未利用地面积占该区域总面积的8%,但碳固定和土壤保持服务量分别仅占该区域的4%、5%。耕地面积占该区域总面积的6%,碳固定和土壤保持服务量却分别占该区域的10.73%、14.61%,可见耕地提供相关生态系统服务的能力较强。其余土地利用类型,如建设用地、灌木林、林地、盐碱地、水域、沙漠,碳固定和土壤保持服务量占该区域服务量的比例较小,均不足1%,其中沙漠最小,占比为0。

就碳固定服务来看,2000—2015 年,草地、耕地、灌木林、建设用地、林地的碳固定量均不同程度减少,其中草地的碳固定量减少最多,为2.04 万t;未利用地、盐碱地的碳固定量有所增加。在土壤保持方面,2000—2015 年,各土地利用类型的土壤保持量均不同程度减少,其中草地的土壤保持量减少最多,为53.14 万t,其次为耕地和未利用地,分别减少4.63 万t和4.52万t(表5)。

表5 2000—2015年达茂旗各地类生态系统服务变化Table 5 Changes in ecosystem services in Damao Banner from 2000 to 2015

3 讨论

达茂旗作为农牧交错区的典型区域,草地和耕地是其主要的土地利用方式。2000—2015 年,达茂旗各项生态恢复治理工程和生态保护政策的实施对该区域土地利用结构变化具有重要影响,且受到城市化发展的影响,该地区土地利用发生了明显的变化,表现为建设用地、林地、草地面积大幅增加,耕地面积显著减少。且草地的主要转入来源是耕地,建设用地的主要转入来源是草地。土地利用动态度表现为建设用地和林地的增幅较大,耕地、灌木林的减幅较大。由此可见,该旗生态恢复治理工程及政策,尤其是退耕还林、退牧还草政策取得了阶段性成果,草地、林地面积逐渐增加,达茂旗土地利用结构逐渐优化,区域生态环境趋于改善。随着城市化的发展,建设用地持续扩张,虽然占研究区面积比例仅为1.24%,土地利用开发强度还不高,但其带来的溢出效应对生态系统造成微弱的负面影响,且建设用地的主要转入来源为草地,可见该旗草地转为建设用地的现象依然严峻。研究结果与已有农牧交错区相关研究相互印证[27-28],可见达茂旗近年来土地利用变化在农牧交错区具有代表性。

2000 年和2015 年,达茂旗全旗碳固定量分别为183.25 万t和181.65 万t,土壤保持量分别为170.58 万t 和107.32 万t。与其他地区相比[29],农牧交错区地处从农区向牧区的过渡地带,在气候、植被、地形等方面表现出强烈的过渡特征,区域生态环境多样且脆弱,但提供的生态系统服务非常可观,对维系当地生产及人民生活起到重要作用。全旗碳固定和土壤保持服务空间分布上呈南部区域高于北部区域的态势,这主要由于:一方面,南部区域降雨量大于北部区域;另一方面,南部区域植被覆盖率较北部区域高,南部区域草地类型为草甸草原、典型草原、耕地,而北部区域草地类型主要是荒漠草原。

2000—2015 年,全旗碳固定量减少1.6 万t,平均每平方千米碳固定量由102.33 t减少到101.43 t,降低了0.87%;全旗土壤保持量减少63.26 万t,平均每平方千米土壤保持量由1 524 t 减少到959 t,降低了37.08%。经分析可知,虽然北部部分区域碳固定和土壤保持服务呈增加趋势,但全旗总体仍呈降低趋势。近年来生态恢复工程及政策的实施,使得该区域生态有所恢复,但是当地居民对草地和农田掠夺式的经营方式仍然没有转变,使本就脆弱的生态进一步恶化,草地和林地的面积增加,但质量没有进一步提高,总体退化的趋势还没有得到完全遏制,单位面积土地提供的生态系统服务降低。这与肖建设等[17]在黄河源区玛多县的研究结果一致。碳固定在北部区域满都拉镇、巴音花镇呈增加趋势,这是由于该区域土地利用类型由2000 年的未利用地转变为2015 年的草地,植被覆盖度增加,碳固定功能增强。土壤保持在全旗范围内呈降低趋势,只在西北部巴音花镇和南部的乌克忽洞镇、石宝镇部分区域呈增加趋势,该区域分布着零星的沙漠,2000—2015 年,该区域的沙漠转变为草地,土壤保持功能增加。该旗在增加草地面积的同时应注意提高草地的质量,并加大农田的投入与保护。

达茂旗各土地利用类型提供的碳固定和土壤保持服务量均表现为草地>耕地>未利用地>建设用地>灌木林>林地>盐碱地>水域>沙漠。草地碳固定和土壤保持服务量所占比例最大。耕地碳固定和土壤保持服务量分别占该区域的10.73%、14.61%。其余土地利用类型,如建设用地、灌木林、林地、盐碱地、水域、沙漠,碳固定和土壤保持服务量占该区域服务量的比例均不足1%。草地和农田生态系统是该旗的主体生态系统,也是当地农牧民主要依赖的生计来源。该地区为温带半干旱大陆性气候,是适宜草地生长的生境。生态系统服务能力的提高应考虑扩大草地面积,保护农田,适度利用草地、农田等生产生活用地,结合当地生态系统服务功能的主导需求或均衡需求,科学优化土地利用结构,保障生态系统朝着良性方向演化,使该土地利用情景下的生态服务达到最优。

此外,本研究针对达茂旗典型生态系统服务碳固定和土壤保持进行分析,未就生态系统服务中的其他服务类型,如水源涵养、净化空气等功能进行计算分析,这将是下一步研究工作的重点,并在此基础上进一步对土地利用变化的驱动机制等进行深入探讨。

4 结论

本研究选取农牧交错区典型区域达茂旗为研究区,探讨了2000—2015 年达茂旗土地利用变化与生态系统服务演变特征,结论如下:

(1)草地是主要的土地利用类型,占全旗总面积的80%以上,其次是未利用地和耕地。16 年间,草地、建设用地、未利用地、林地面积明显增加,而耕地面积大幅减少。

(2)建设用地和林地的土地利用动态度分别为4.27%、2.59%,增幅较大。耕地、灌木林的土地利用动态度分别为-1.86%、-1.01%,减幅较大。土地利用类型变化主要是从耕地向草地、从草地向建设用地转移。

(3)达茂旗碳固定和土壤保持服务空间分布表现为南部区域高于北部区域。2000—2015 年,全旗碳固定量减少了0.87%,土壤保持量减少了37.08%。

(4)各类土地利用类型提供的碳固定和土壤保持服务均表现为草地>耕地>未利用地>建设用地>灌木林>林地>盐碱地>水域>沙漠。草地的碳固定和土壤保持服务量分别占该区域的83.50%和79.54%,耕地碳固定和土壤保持服务量分别占该区域的10.73%、14.61%。

达茂旗提高生态系统服务功能应在适度利用草地、农田等生产生活用地的基础上,注意扩大草地面积,保护农田,科学优化土地利用结构,保障生态系统朝良性方向演化。