陕西关中不同小麦品种产量以及氮磷效率差异研究

郑景瑞,王云凤,韩 燕,卢慧宇,刘 琳,杜文婷,罗彩霞,张树兰

(西北农林科技大学资源环境学院,陕西杨凌 712100)

小麦是我国主要的粮食作物之一,由于化学肥料的施用、农艺措施和小麦育种技术的改进[1-2],我国小麦产量大幅提高[3],其中育种技术的改进对小麦产量的提高贡献最大。不同小麦品种不仅产量差异较大,而且养分的吸收利用能力也差异很大。研究表明,高产高效品种由于具有较高的根系生物量、根系活力[4]、叶面积指数[5]、叶绿素含量[6]、净光合速率、蒸腾速率、气孔导度和羧化效率[7]、硝酸还原酶活性[5]和谷氨酰胺合成酶活性,具有较高的氮、磷吸收能力[5,8-9]和水分利用能力[10],其旗叶衰老较慢,有利于小麦灌浆,进而提高粒重[11],从而协调了产量三要素,提高产量和养分效率[8-9,12]。因此,种植高产高效小麦品种对保障粮食安全,减少化肥施用量,减少养分损失,促进农业绿色发展有重要意义。

陕西关中平原作为我国小麦的主产区,前人已经对1950―2015年度此地区大面积推广的小麦品种产量、氮磷效率和生理机制进行了研究[13-15]。但目前该地区大面积推广以及新育成小麦品种的产量、氮磷效率差异和生理机制还未见报道。因此,本研究以陕西关中平原现行栽培以及新育成的15个主要小麦品种为材料,通过大田试验,在两个施肥水平下(不施肥,推荐施肥),研究关中平原现行栽培以及新育成小麦品种在不同养分供应水平下其产量与氮磷效率的差异,并探讨其生理机制,以期为该区推荐种植高产高效小麦品种提供理论依据,并为未来小麦育种提供参考。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验于2018年9月至2019年6月在陕西省杨凌区五泉乡孟家寨村国家黄土肥力与肥料效益监测基地进行(34°17′51″ N,108°00′48″ E,海拔524.7 m),年平均气温13 ℃,常年降雨量550~600 mm,降水主要集中在6~9月。供试土壤类型为塿土,黄土母质,前茬作物为玉米,播种前 0~20 cm土壤有机质含量为19.24 g·kg-1,全氮含量为 2.51 g·kg-1,速效磷含量为7.69 mg·kg-1,速效钾含量为177.2 mg·kg-1,pH 8.01。整个小麦季浇水100 mm,冬前人工除草,在开花前用农药防治病虫害。

1.2 试验设计

试验设不施肥和施氮、磷肥(N:150 kg·hm-2;P2O5:105 kg·hm-2)两个施肥处理,分别用CK、NP表示,每个处理种植15个小麦品种,共30个处理。小麦品种为小偃22、西农20、周麦18、伟隆158、西农585、伟隆121、小偃58、伟隆169、伟隆136、伟隆123、西农223、漯麦8号、武农148、西农979和中麦895。试验采取随机区组设计,每个处理重复3次,共90个小区,小区面积5 m2(1 m×5 m)。播种时间为2018年10月10日,行距25 cm,小麦播种量240 ×104株·hm-2,结合发芽率和千粒重进行计算。施用磷肥为过磷酸钙,氮肥为尿素,全部为播前一次性施用,施肥后旋耕,然后起垄,人工播种。

1.3 样品采集与测定

1.3.1 籽粒产量及其构成因素的测定

于小麦成熟期,每个品种每个小区收获约 1~2 m2,晒干、脱粒测定地上部生物量和籽粒产量(折算为含水量12.5%的标准产量),计算收获指数(HI)。每个品种每个小区中取2 m样段测定穗数,随机抽取10~20穗测定穗粒数,籽粒晒干后测定其千粒重。

1.3.2 植株氮磷积累量的测定

于开花期和成熟期,分别采集植株茎、叶、穗(开花期)、穗轴+颖壳、籽粒,105 ℃杀青后, 80 ℃烘干至恒重,计算各器官的干物质量,用过氧化氢-浓硫酸消煮后,用高分辨自动化学分析仪测定全氮、全磷含量。

1.3.3 旗叶叶绿素含量的测定

于开花期,每个品种每个小区选取10片生长均匀一致的旗叶,用SPAD-502叶绿素仪测定旗叶叶绿素相对含量,测定部位为旗叶中部,计算平均值。

1.3.4 旗叶碳氮比变化的测定

于开花期,每个品种每个小区隔5~7 d采集10片长势健康的小麦旗叶,测定全氮和有机碳含量。

1.3.5 植株可溶性糖含量的测定

于开花期和成熟期,采集地上部分植株器官干样,通过蒽酮比色法[16]测定可溶性糖含量。

1.3.6 相关指标及计算

氮(磷)积累量=氮(磷)含量×干物质量

氮(磷)收获指数=籽粒氮(磷)积累量/成熟期地上部氮(磷)积累量×100%

氮(磷)利用效率=籽粒产量/成熟期地上部氮(磷)积累量

采用指数函数y=ae(bx)对小麦旗叶碳氮比变化进行拟合,y代表碳氮比,x代表花后天数,a代表开花时旗叶碳氮比,b表示碳氮比的变化速度,a、b两者用来评价品种的特征及衰老差异。

1.4 数据统计与分析

用SPSS 23.0软件进行方差分析,用LSD法进行多重比较,用Cytoscape 3.6.1对小麦产量及其三要素、氮磷效率、收获指数以及生理指标的相关性进行分析。

2 结果与分析

2.1 不同小麦品种产量和收获指数的差异

从表1可以看出,在施肥条件下,供试小麦品种产量为2 757.5~4 589.5 kg·hm-2,部分品种间差异显著,其中伟隆121的产量最高,显著高于小偃22、西农20、周麦18、伟隆158、西农585、伟隆169、伟隆136、西农223、漯麦8号、武农148和西农979,伟隆136的产量最低;在不施肥条件下,供试小麦品种的产量为1 928.3~3 065.8 kg·hm-2,其中,伟隆169的产量最高,显著高于小偃22、周麦18、伟隆158、西农585、伟隆121、小偃58、伟隆136、西农223、漯麦8号、武农148、西农979和中麦895,伟隆158的产量最低。

在施肥条件下,供试小麦品种的收获指数为 0.373~0.480,其中伟隆123的收获指数最高,且显著高于小偃22、西农20、周麦18、伟隆158、西农585、伟隆136、漯麦8号、武农148、西农979和中麦895,伟隆136 的收获指数最低;在不施肥条件下,供试小麦品种的收获指数为0.377~ 0.522,其中小偃58的收获指数最高,且显著高于小偃22、西农20、周麦18、伟隆158、伟隆121、伟隆136、西农223、漯麦8号、武农148、西农979和中麦895,伟隆136的收获指数最低。

同一品种在施肥与不施肥条件下比较,小偃22、西农20、周麦18、伟隆158、西农585、伟隆121、小偃58、伟隆169、伟隆123、西农223、漯麦8号、武农148、西农979和中麦895的产量均存在显著差异;西农20、周麦18、小偃58和伟隆169的收获指数存在显著差异。

2.2 不同小麦品种产量三要素的差异

从表1可以看出,无论施肥与否,部分小麦品种的穗数、穗粒数和千粒重均存在显著差异。在施肥条件下,小麦品种的穗数为271.0×104·hm-2~423.3×104·hm-2,其中伟隆121的穗数最高,显著高于小偃22、周麦18、伟隆158、西农585、小偃58、伟隆169、伟隆136、伟隆123、西农223、漯麦8号、武农148、西农979和中麦895,伟隆136的穗数最低;在不施肥条件下,小麦品种的穗数为202.0×104·hm-2~316.7×104·hm-2,其中西农20的穗数最高,显著高于小偃22、周麦18、伟隆158、西农585、伟隆121、小偃58、伟隆169、伟隆136、伟隆123、西农223、漯麦8号、武农148、西农979和中麦895,周麦18的穗数最低。

在施肥条件下,供试小麦品种的穗粒数为23.4~34.6,其中小偃58的穗粒数最高,且显著高于西农20、周麦18、伟隆158、西农585、伟隆121、伟隆136、漯麦8号、武农148、西农979和中麦895,中麦895的穗粒数最低;在不施肥条件下,供试小麦品种的穗粒数为19.6~31.1,其中伟隆169的穗粒数最高,且显著高于西农20、周麦18、伟隆158、西农585、伟隆136、伟隆123、西农223、漯麦8号、西农979和中麦895,伟隆158的穗粒数最低。

在施肥条件下,供试小麦品种的千粒重为43.2~52.6 g,其中伟隆123的千粒重最高,且显著高于小偃22、西农20、周麦18、伟隆158、西农585、伟隆121、小偃58、伟隆169、伟隆136、西农223、漯麦8号、武农148、西农979和中麦895,武农148的千粒重最低;在不施肥条件下,供试小麦品种的千粒重为39.9~51.0 g,其中伟隆123的千粒重最高,且显著高于小偃22、西农20、周麦18、伟隆158、西农585、伟隆121、小偃58、伟隆169、伟隆136、西农223、武农148、西农979和中麦895,小偃58的千粒重最低。

同一品种在施肥与不施肥条件下,周麦18、西农585、伟隆121、小偃58、伟隆169、西农223、漯麦8号、武农148、西农979和中麦895的穗数均存在显著差异;周麦18、伟隆158、小偃58、伟隆123、西农223的穗粒数差异显著;小偃22、西农20、伟隆121、小偃58、伟隆136、西农223和西农979的千粒重均存在显著差异。

表1 不同施肥水平对不同小麦品种产量、收获指数和产量构成三要素的影响Table 1 Yield,harvest index and yield components of different wheat varieties under different fertilization conditions

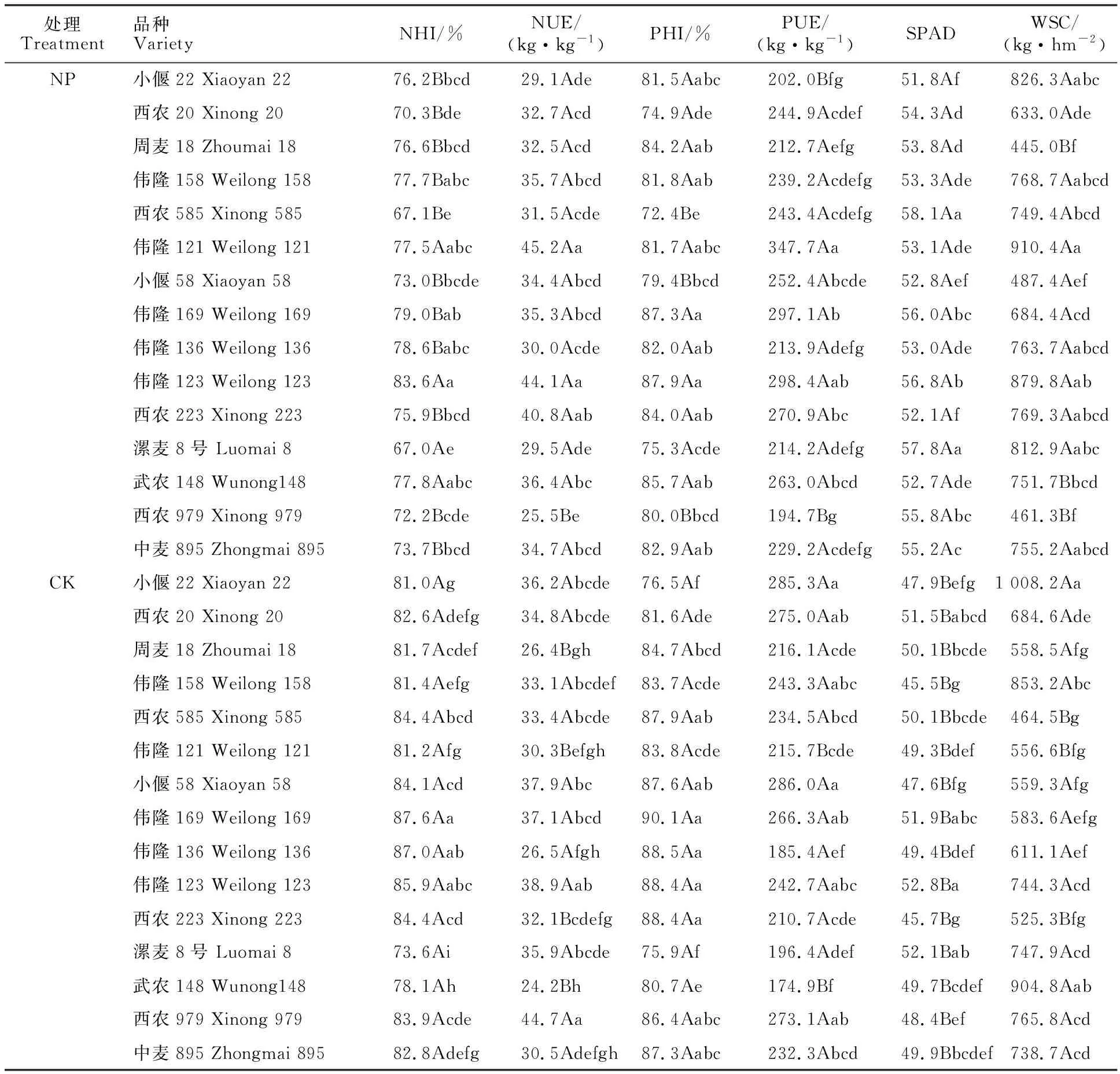

2.3 不同小麦品种氮、磷效率的差异

从表2可以看出,无论施肥与否,部分小麦品种的氮、磷收获指数和氮、磷利用效率均存在显著差异。在施肥条件下,伟隆123的氮收获指数和磷收获指数均最高,分别为83.6%和87.9%,均与伟隆158、伟隆121、伟隆169、伟隆136和武农148之间无显著差异,漯麦8号的氮收获指数最低,为67.0%,西农585的磷收获指数最低,为72.4%;在不施肥条件下,伟隆169的氮收获指数和磷收获指数均最高,分别为87.6%和90.1%,均与伟隆136、伟隆123之间无显著差异,漯麦8号的氮收获指数和磷收获指数均最低,分别为73.6%和75.9%。

在施肥条件下,伟隆121的氮利用效率和磷利用效率均最高,分别为45.2和347.7 kg·kg-1,均与伟隆123之间无显著差异,西农979的氮利用效率和磷利用效率均最低,分别为25.5和194.7 kg·kg-1;在不施肥条件下,西农979的氮利用效率最高,为44.7 kg·kg-1,与伟隆123之间无显著差异,小偃58的磷利用效率最高,为286.0 kg·kg-1,与小偃22、西农20、伟隆158、伟隆169、伟隆123和西农979之间无显著差异,武农148的氮利用效率和磷利用效率均最低,分别为24.2和174.9 kg·kg-1。

表2 不同施肥水平对不同小麦品种氮磷效率、叶绿素含量和可溶性糖转运量的影响Table 2 Nitrogen and phosphorus use efficiency of different wheat varieties under different fertilization conditions

同一品种施肥与不施肥处理比较,小偃22、西农20、周麦18、伟隆158、西农585、小偃58、伟隆169、伟隆136、西农223、西农979和中麦895的氮收获指数在处理间均存在显著差异;西农585、小偃58和西农979的磷收获指数在处理间均存在显著差异;周麦18、伟隆121、西农223、武农148和西农979的氮利用效率在处理间均存在显著差异;小偃22、伟隆121、武农148和西农979的磷利用效率在处理间均存在显著差异。

2.4 不同小麦品种可溶性糖转运量和叶绿素相对含量的差异

从表2可以看出,无论施肥与否,部分小麦品种的叶绿素相对含量和可溶性糖转运量均存在显著差异。在施肥条件下,西农585的叶绿素相对含量最高,且显著高于小偃22、西农20、周麦18、伟隆158、伟隆121、小偃58、伟隆169、伟隆136、伟隆123、西农223、武农148、西农979和中麦895,小偃22的叶绿素相对含量最低;在不施肥条件下,伟隆123的叶绿素相对含量最高,且显著高于小偃22、周麦18、伟隆158、西农585、伟隆121、小偃58、伟隆136、西农223、武农148、西农979、中麦895,伟隆158的叶绿素相对含量最低。在施肥条件下,伟隆121的可溶性糖转运量最高,显著高于西农20、周麦18、西农585、小偃58、伟隆169、武农148和西农979,周麦18的可溶性糖转运量最低;在不施肥条件下,小偃22的可溶性糖转运量最高,与武农148无显著差异,而与其他小麦品种差异显著,西农585的可溶性糖转运量 最低。

同一品种施肥与不施肥处理比较,供试小麦品种的叶绿素相对含量在处理间均存在显著差异;周麦18、西农585、伟隆121、西农223、武农148和西农979的可溶性糖转运量在处理间均无显著差异。

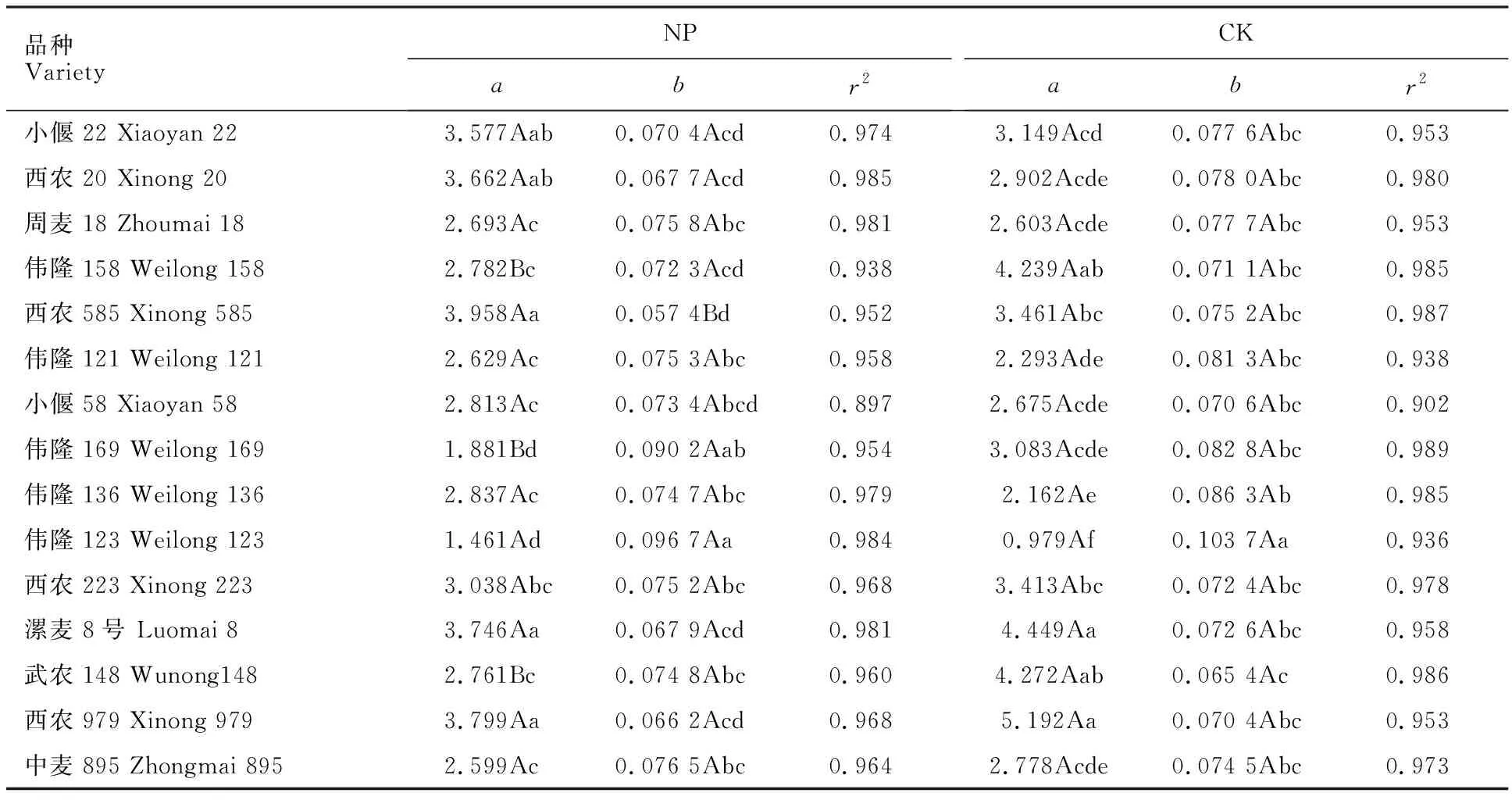

表3 不同施肥水平下不同小麦品种花后旗叶碳氮比变化拟合的参数值Table 3 Parameters from flag leaf C/N ratio dynamics fitting exponential equation after anthesis for different wheat varieties under different fertilization conditions

2.5 不同小麦品种碳氮比的差异

供试小麦品种旗叶的碳氮比均随着花后天数的增加呈上升的趋势,通过指数函数y=ae(bx)拟合参数a和b可以评价品种的衰老差异。从表3可以看出,无论施肥与否,部分小麦品种的a值和b值均存在显著差异。在施肥条件下,供试小麦品种的a值为1.461~3.958,其中西农585的a值最高,且显著高于周麦18、伟隆158、伟隆121、小偃58、伟隆169、伟隆136、伟隆123、西农223、武农148和中麦895,伟隆123的a值最低;在不施肥条件下,供试小麦品种的a值为0.979~5.192,其中西农979的a值最高,且显著高于小偃22、西农20、周麦18、西农585、伟隆121、小偃58、伟隆169、伟隆136、伟隆123、西农223和中麦895,伟隆123的a值最低。在施肥条件下,供试小麦品种的b值为0.057 4~0.096 7,其中,伟隆123的b值最高,且显著高于小偃22、西农20、周麦18、伟隆158、西农585、伟隆121、小偃58、伟隆136、西农223、漯麦8号、武农148、西农979和中麦895,西农585的b值最低;在不施肥条件下,供试小麦品种的b值为0.065 4~ 0.103 7,其中伟隆123的b值最高,且显著高于小偃22、西农20、周麦18、伟隆158、西农585、伟隆121,小偃58、伟隆169、伟隆136、西农223、漯麦8号、武农148、西农979和中麦895,武农148的b值最低。

同一品种施肥与不施肥处理比较,伟隆158、伟隆169和武农148 的a值均存在显著差异;西农585的b值存在显著差异。

2.6 小麦品种产量、氮磷效率与收获指数、产量三要素以及生理指标的关系

从图1可以看出,在施肥条件下,产量与收获指数、穗粒数、氮利用效率、磷利用效率呈极显著正相关,与花期旗叶碳氮比呈极显著负相关。氮收获指数与旗叶衰老速度、磷收获指数、磷利用效率、氮利用效率呈极显著正相关,与叶绿素相对含量呈显著负相关,与花期旗叶碳氮比呈极显著负相关。磷收获指数与旗叶衰老速度、氮收获指数、氮利用效率呈极显著正相关,与磷利用效率呈显著正相关,与花期旗叶碳氮比呈极显著负相关。氮利用效率与产量、收获指数、氮收获指数、磷收获指数、磷利用效率、可溶性糖转运量、旗叶衰老速度呈极显著正相关,与花期旗叶碳氮比呈极显著负相关。磷利用效率与产量、收获指数、氮利用效率、氮收获指数、旗叶衰老速度呈极显著正相关,与穗数、磷收获指数、可溶性糖转运量呈显著正相关,与花期旗叶碳氮比呈极显著负相关。

在不施肥条件下,产量与穗粒数、叶绿素相对含量呈极显著正相关,与旗叶衰老速度呈显著正相关。氮收获指数与磷收获指数呈极显著正相关,与收获指数、旗叶衰老速度呈显著正相关,与花期旗叶碳氮比、可溶性糖转运量呈显著负相关。磷收获指数与收获指数、氮收货指数呈显著正相关,与穗数、花期旗叶碳氮比呈显著负相关,与可溶性糖转运量呈极显著负相关。氮利用效率与收获指数、磷利用效率呈极显著正相关;磷利用效率与收获指数、氮利用效率呈极显著正相关,与穗粒数呈显著正相关,与千粒重呈显著负相关。

3 讨 论

3.1 施肥和品种对小麦产量的影响

本研究结果表明,无论施肥与否,部分小麦品种间的产量均存在显著差异。小麦的产量主要来自于花前营养器官储存物质的转运及花后光合产物的积累[17],而叶绿素含量的高低直接影响光合产物的形成。李永攀等[18]研究表明,花后叶绿素降解较慢的小麦品种有较强的抗衰老能力,光合作用和籽粒灌浆时间长,具有较高的千粒重;姜丽娜等[17]研究发现,周麦22的产量显著高于豫麦49-198,这与前者开花期具有较高的叶绿素含量以及较强的花前物质的积累和转运能力有关;隋 娜等[19]研究发现,与对照品种相比,超高产小麦品种鲁原301的叶绿素含量较高,光合作用持续时间长,有利于同化产物的积累,进而提高小麦产量。本研究也发现,在施肥条件下,花期叶绿素相对含量与粒重呈极显著正相关,表明较高的叶绿素含量有利于光合产物的形成,从而促进小麦高产,这与前人研究结果一致。另外,本研究还发现,在施肥条件下,花前可溶性糖的转运可提高氮、磷利用效率,间接影响产量;在不施肥条件下,小麦产量与叶绿素相对含量和可溶性糖转运量均呈显著正相关,表明小麦花前物质转运量和花后光合产物积累量均对产量有显著的影响。刘甘霖等[20]研究也表明,在不施肥条件下,花前物质的转运对产量籽粒的贡献率较大。

昝亚玲等[21]报道,高产小麦品种对养分投入的敏感程度要高于低产品种。本研究也结果表明,陕西关中现行种植小麦品种对土壤养分供应水平的适应性不同。在15个试验品种中,有14个小麦品种在施肥条件下的产量显著高于不施肥处理(小偃22、西农20、周麦18、伟隆158、西农585、伟隆121、小偃58、伟隆169、伟隆123、西农223、漯麦8号、武农148、西农979和中麦895),说明这些高产小麦品种对养分供应的敏感性高。而伟隆136施肥后对产量没有显著影响,说明小麦品种对土壤养分供应水平的广泛适应性,表明陕西关中小麦育种进步提高了品种对低养分条件的适应性。

3.2 品种对小麦氮磷效率的影响

本研究结果表明,在施肥条件下,部分小麦品种之间氮、磷利用效率均无显著差异,与前人[22-23]研究结果一致。张 旭等[5]研究表明,氮高效小麦品种在开花期旗叶面积大,叶绿素含量较高。王碧茜等[24]等研究发现,氮高效水稻品种功能叶衰老速度较慢。刘婧琦等[25]表明,磷高效大豆品种叶绿素含量较高,且花后降解速度慢。本研究发现,氮、磷利用效率均与可溶性糖转运量、旗叶衰老速度呈显著正相关,与开花期旗叶碳氮比呈极显著负相关,这与前人研究结果一致。本研究还发现,在不施肥条件下,部分小麦品种间的氮、磷利用效率均存在显著差异,且磷利用效率与氮利用效率相互促进,并与收获指数呈显著正相关,而与籽粒产量和旗叶衰老速度无显著相关性。本研究供试小麦品种的氮收获指数为67.0%~ 87.6%,磷收获指数为72.4%~90.1%。周 玲等[14]报道,在陕西渭河地区不同小麦品种的氮收获指数为76.4%~82.6%,磷收获指数为 85.7%~91.2%。而在河南郑州地区不同小麦品种的氮收获指数为54.2%~76.2%[26],在山西闻喜地区不同小麦品种的氮收获指数为65.0%~77.0%[27];在山东泰安地区不同小麦品种的磷收获指数为62.5%~78.6%[23]。这些结果表明,不同地区小麦品种花前营养器官贮存的氮、磷向籽粒的转运有一定的差异。本研究发现,在施肥条件下,氮、磷收获指数与开花期旗叶碳氮比及其衰老速度有关,在不施肥条件下,仅与收获指数有关,说明在施氮条件下旗叶的衰老速度影响养分的转运。此外,西农585、小偃58和西农979在不施肥处理下氮、磷收获指数均显著高于施肥处理,说明这三个小麦品种在低养分环境条件下有较强的氮素转运利用能力,从而保证小麦籽粒蛋白质的含量。

4 结 论

不同小麦品种产量在推荐养分施肥条件下差异显著,产量高低主要与小麦开花期旗叶碳氮比有关;不施肥条件下小麦品种产量差异显著,产量高低主要与小麦叶绿素相对含量和旗叶衰老速率有关。在施肥条件下,不同小麦品种的氮、磷利用效率差异显著,品种间氮、磷利用效率主要与可溶性糖转运量、开花期旗叶碳氮比及其衰老速度有关;不施肥条件下,不同小麦品种的氮、磷利用效率差异显著,品种间氮、磷利用效率主要与收获指数有关。从最佳产量和实际生产考虑,在推荐施肥条件下,高产高效品种有伟隆121、伟隆123。