沟垄集雨系统垄宽对玉米水分和养分利用效率的影响

李 娟,解文强,崔婧婧,于玲玲,郭 强

(1.唐山市农业科学研究院,河北唐山063001;2.唐山市农作物种子站,河北唐山063001)

0 引 言

华北地区是我国重要的玉米生产加工地,每年玉米种植面积约占全国种植面积的1/5。目前,该区域主要采取常规覆膜和普通平作的种植方式,整个生育期不进行人工灌溉,虽省时、省工,但在大喇叭口期、吐丝期、散粉期等玉米关键生育时期易受高温、干旱危害,造成结实不良,果穗短小,品质下降,严重影响玉米的商品品质和产量[1,2]。因此如何提高玉米的水肥利用效率,是华北地区玉米生产中需要亟待解决的问题。沟垄集雨栽培技术作为我国华北地区一种行之有效的高效节水农业措施,在农业生产中发挥着重要作用[3-5]。该技术主要采用田间沟垄相间排列,沟内种植作物,垄上覆膜的方式,该方式不仅可以收集无效降雨,减少由于降雨所产生的地表径流,还可以有效降低地表无效蒸发,增加农田及作物根域土壤含水量,延长作物的水分利用期,进而提高作物产量和水分利用效率[6]。同时,沟垄集雨种植还可以通过调整沟和垄的宽度来改变土壤微地形和作物的田间分布,从而改善对降雨的收集以及植物对光能的利用,温度和水分等土壤微气候的变化也会影响土壤酶、微生物和根系活性,以上这些因子也是作物水肥有效利用的驱动因素,因此选择合适的垄宽对提高作物水肥利用效率起着关键的作用[7-9]。已有研究表明,与传统平作相比,沟垄集雨种植技术能够增加玉米产量,依据降雨量的不同,沟垄集雨种植玉米,产量可以提高36 %~74 %[10];不同沟垄比下,沟垄集雨种植玉米产量可增加11 %~26 %[11]。刘璐璐等[12]研究表明,沟垄集雨种植相较于平作能显著促进玉米生长和干物质积累。任小龙等[13]研究表明,施肥模式相同前提下,沟垄集雨种植可以增加玉米株高6.8%~27.1%,增加叶面积8.5%~73.9%,增加干物质12.1%~86.6%。

由以上可知,诸多研究人员对不同垄、沟覆盖材料以及肥料等对土壤理化性质、水分利用效率和产量的影响方面进行了大量研究,而通过调整集雨垄的宽度能否达到玉米水肥高效利用的目的?种植密度和玉米种植沟宽一定的前提下,集雨垄宽度的变化,势必会造成玉米株距的变化,玉米株距的改变能否造成玉米产量以及生物量等因子的变化?因此,本试验以华北地区玉米田为研究对象,沟垄沟垄集雨栽培模式下,研究不同垄宽对玉米产量及水肥利用效率的影响,为探索玉米高产、高效种植模式提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验区概况

试验地点位于唐山市海港开发区王滩镇十家子村。该地年平均气温11.4 ℃,年积温3 300~3 600 ℃,无霜期180 d,年均降雨量600 mm。在玉米生长季(5-9月),试验地点两年的降雨量分别为497.5 mm(2019年)和539.2 mm(2020年),分别占1-10月降雨量的88.32%和86.61%。玉米生长季降雨的时间分布不均匀,主要集中在7-9月(表1)。试验处理前各个小区的地力情况基本一致。

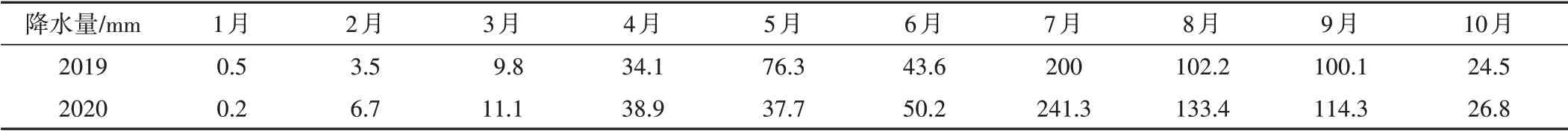

表1 试验基地2019和2020年降水量Tab.1 Precipitation of test base in 2019 and 2020

1.2 试验设计

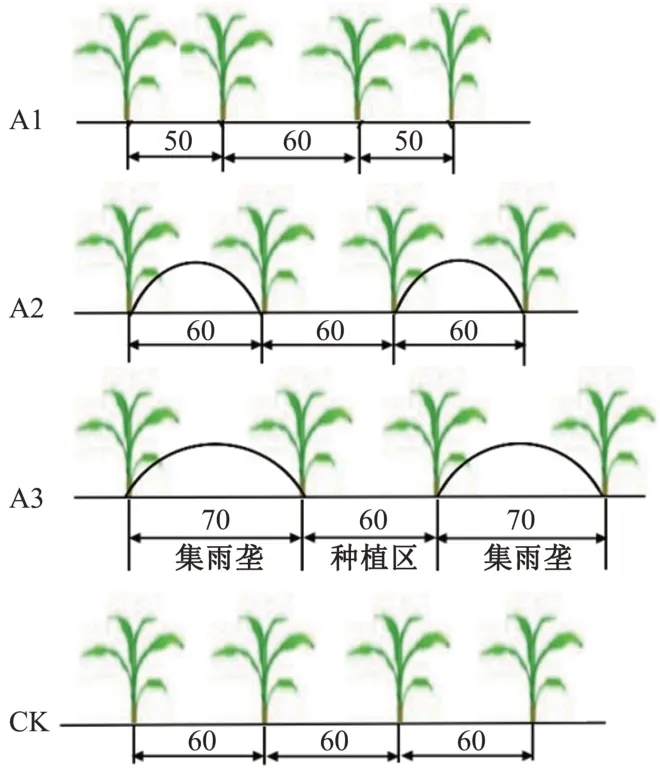

试验处理为常规平作(CK)和沟垄集雨种植模式,集雨种植模式设置3 种垄宽,分别为:50 cm(A1),60 cm (A2),70 cm (A3),沟宽统一为60 cm。播种前起垄,垄上覆盖0.01 mm 塑料薄膜,沟内种植玉米,垄高为15 cm,每小区面积15 m×10 m,为保证各处理玉米种植密度均为5.25 万株/hm2,玉米株距分别为38 cm,32 cm,27 cm;常规平作行距均为60 cm,株距32 cm(图1)。供试玉米品种为当地主栽品种君辉521。供试肥料为尿素(含N 46 %) 、过磷酸钙(含P2O512 %)和氯化钾(含K2O 60%)。磷、钾肥作为基肥一次施入,氮肥总量的40%作为基肥,其余部分在大喇叭口期追施。2019年5月10日播种,9月6日收获;2020年5月12日播种,9月10日收获。试验采用完全随机区组设计,3次重复,整个玉米生长季,各小区的田间管理方式基本相同。

图1 平作(CK)及沟垄集雨栽培下3种沟垄比分别为60:50 cm、60:60 cm 和60:70 cm的种植模式图(单位:cm)Fig.1 Schematic diagram for conventional flat planting(CK)and furrow-ridge mulching system with furrow:ridge ratio of 60:50 cm、60:60 cm and 70:60 cm

1.3 测定项目和方法

1.3.1 叶面积指数和地上生物量

玉米出苗后,每间隔10 d 取样一次,测定玉米地上生物量和叶面积指数。地上生物量测定方法:每个处理选取长势均匀一致的玉米15 株,首先在105 ℃下杀青15 min,然后80 ℃烘干至恒重;叶面积指数的测定:在测定地上生物量取样后,首先将每株上所有叶片剪下,用直尺测量叶长和最大叶宽,采用以下公式计算叶面积指数[14]:不完全展开叶叶面积(cm2)=叶长(cm)×叶宽(cm)×0.50;完全展开叶叶面积(cm2)=叶长(cm)×叶宽(cm)×0.75;叶面积指数(LAI)=总叶面积/土地面积。

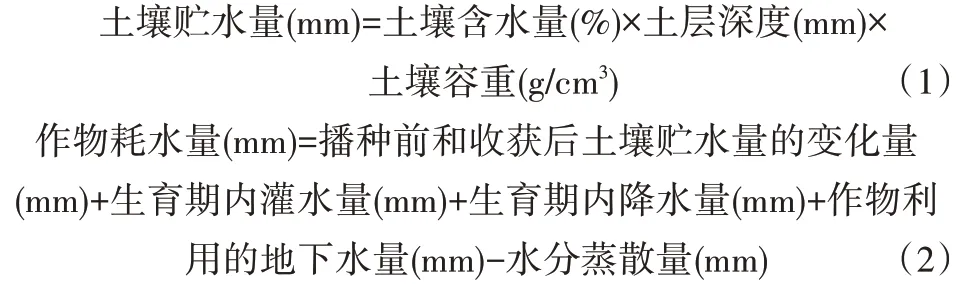

1.3.2 水分利用效率

在玉米播种前及收获后,在每个处理小区的种植沟内(玉米株间)按照“S”形进行:田间5 点土壤取样,每20 cm取样一次,取样深度共200 cm,测定土壤含水量。

土壤水分蒸散量测定采用马富亮等研究中的微型蒸发器方法[15]。将微型蒸发器安装在每个处理小区的种植沟内(玉米株间),每天16:30-17:30 将仪器取出称重,每个样点每天同一时间进行称重,2次重量之差即为当日蒸散量。蒸发器内土壤3~5 d更换1次,雨后1~2 d内更换1次。

整个试验期间不进行人工灌溉,因此玉米生育期灌水量为0。试验区域地下水深约12 m,因此整个作物生育期地下水利用量为0。

1.3.3 养分利用效率

在玉米收获时,将玉米的根、茎、叶和籽粒分开,分别进行全氮、全磷和全钾的测定。用H2SO4-H2O2法对样品分别进行消解,采用半微量凯氏法进行全氮测定;采用钼锑抗比色法进行全磷测定;采用火焰光度计法进行全钾测定。根据玉米产量以及养分吸收量计算养分利用效率。

1.4 数据统计与分析

采用DPS 6.55 和Sigmaplot 14.0 软件对试验数据进行分析和作图。多重比较采用Duncan 氏新复极差法。

2 结果与分析

2.1 叶面积指数

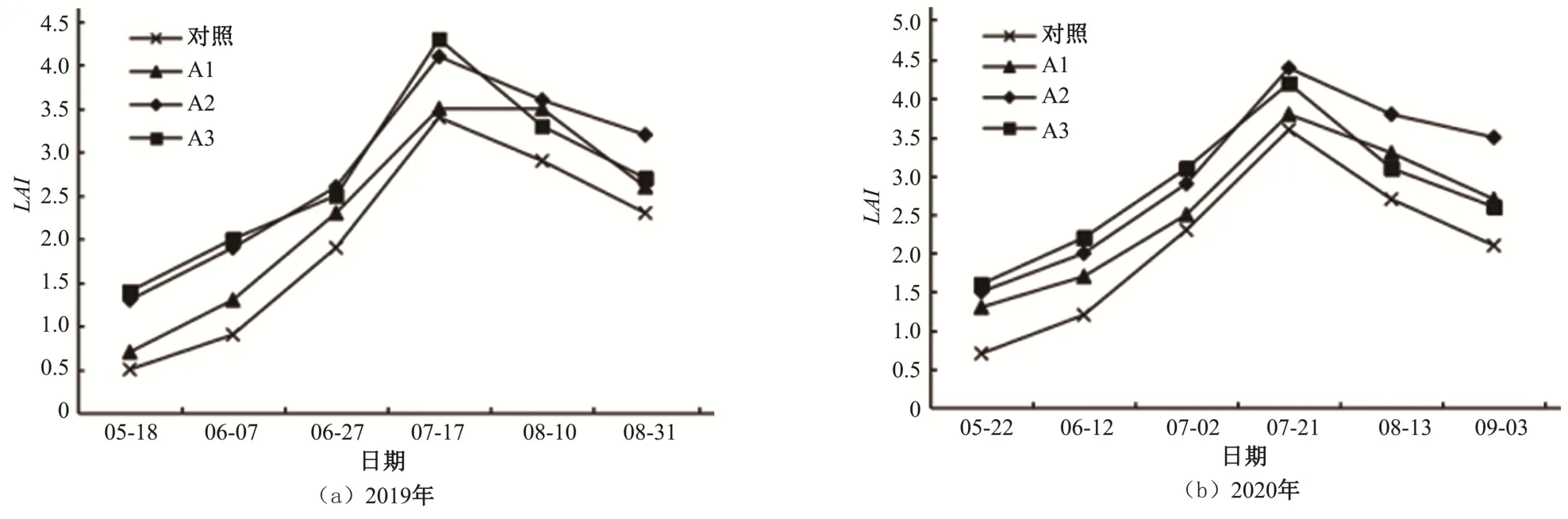

由图2可知,在玉米全生育期,沟垄集雨的叶面积指数均大于对照处理。2019年6月27日-7月17日和2020年7月2日-7月21日,叶面积指数增加最快,此时玉米处于吐丝~散粉期。2019年7月17日,叶面积指数达到最大值,而后逐渐减小,8月10日以后减小程度趋于缓慢。可能由于8月10日以后随着降雨有所增加,叶面积指数下降缓慢;5月18日-7月17日,A3处理的叶面积指数较其他处理升高较快,7月17日以后下降也较快。主要是由于较大的垄宽,有利于前期玉米田间通风透光,同时,较大的集雨垄宽度增加了集雨面积,因此玉米长势较快;后期由于降水较少,不同处理间的集雨效果差异较小,同时,密度一定的前提下,由于垄宽增加,势必会造成株距减小,玉米根系之间争夺水分养分加剧,因此玉米早衰情况较其他处理严重。2020年,各处理叶面积指数变化趋势与2019年相似。综合两年试验结果,A2处理叶面积指数平均值高于其他处理。

图2 不同处理叶面积指数的变化Fig.2 Change of leaf area index under different treatments

2.2 生物量的变化

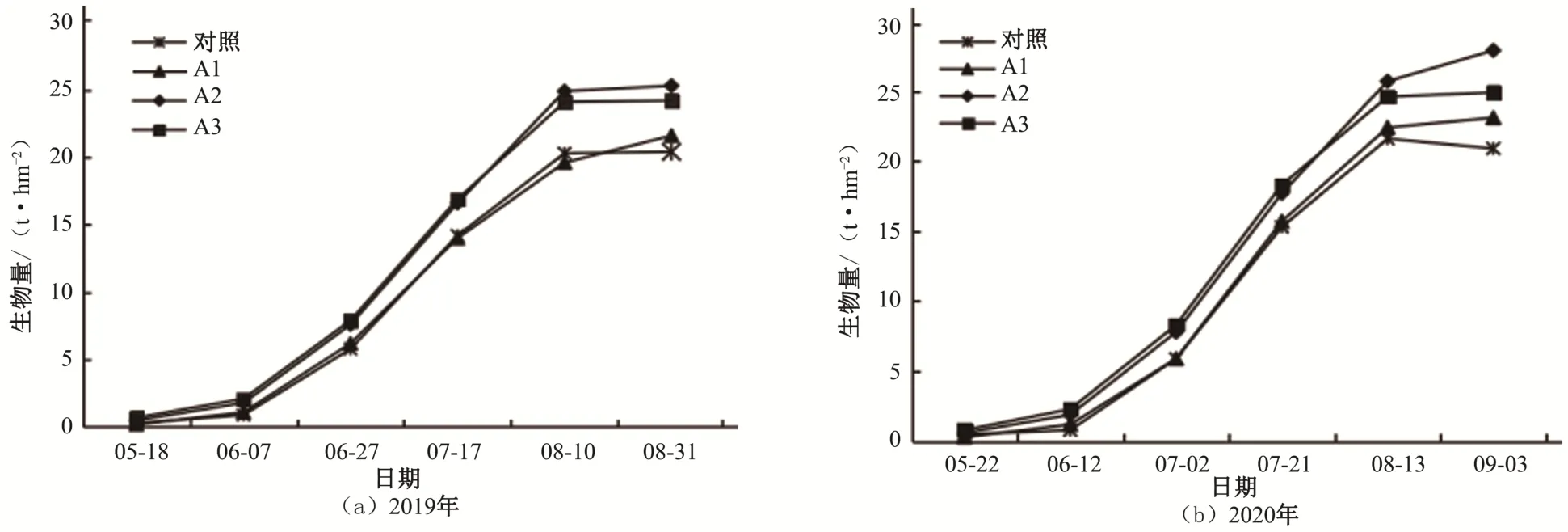

由图3可知,同一年份不同处理下,玉米地上生物量变化趋势基本一致,A1,A2,A3处理玉米地上生物量在灌浆后期~成熟期均高于CK,其中,A2处理的最大生物量最高,出现在玉米成熟期。2019年A3 处理的最大地上生物量高于CK 和A1 处理;6月11日-8月10日,各处理地上生物量增长较快,此时玉米处于拔节期~灌浆期,较高的地温和气温促使玉米迅速生长;8月10日-8月30日,此时玉米处于灌浆期~成熟期,随着玉米生育进程的推进,A1,A2,A3处理地上部植株逐渐枯黄,地上生物量增长缓慢,CK 处理的地上生物量呈缓慢下降趋势。2020年的总体变化趋势与2019年相似。2020年同一处理下玉米地上生物量高于2019年,可能是由于2020年整个玉米生育期降雨量高于2019年。

图3 不同处理地上生物量的变化Fig.3 Changes of biomass under different treatments

2.3 不同处理对玉米产量及水分利用效率的影响

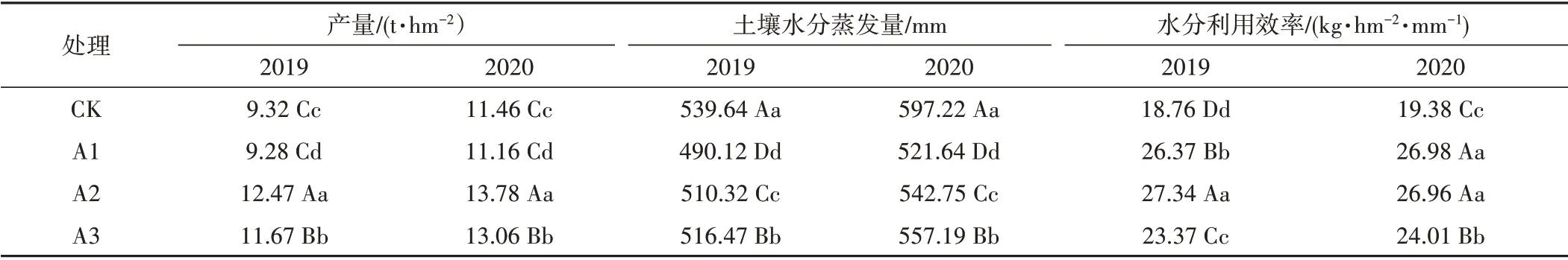

不同处理对玉米产量以及水分利用效率的影响见表2。综合两年数据,A2 处理的玉米产量极显著(P<0.01)高于CK,A1,A3 处理,平均增产26.32%,28.42%和6.15%;A2 处理的玉米水分利用效率最高,极显著(P<0.01)高于CK和A3处理,两年平均增加43.71%和12.29%,与A1 处理的差异不显著(P>0.05),两年平均增加1.78%,2020年各处理水分利用效率均高于2019年。CK 处理的土壤水分蒸发量最大,极显著大于其他处理(P<0.01)。

表2 不同处理的玉米产量、土壤水分蒸发量及水分利用效率Tab.2 Yield,soil water evaporation and water use efficiency between different treatments

2.4 养分利用效率

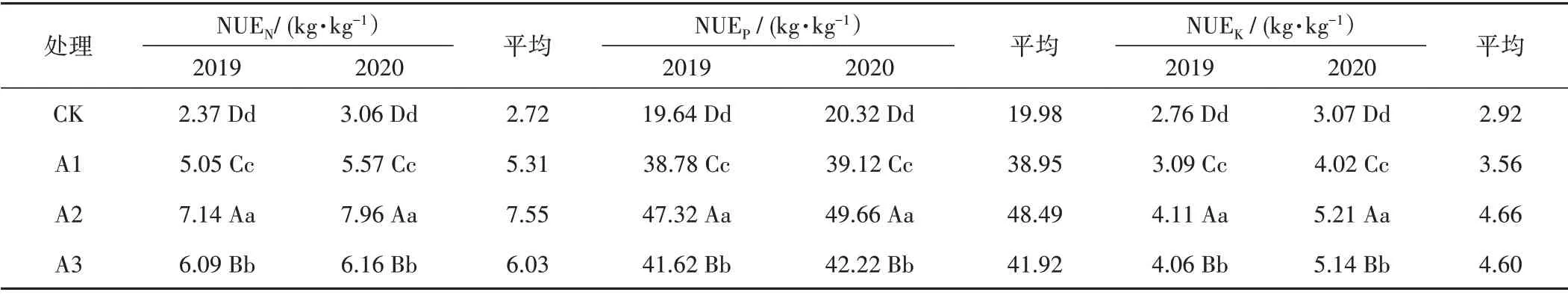

由表3可知,垄宽显著影响玉米养分利用效率。不同处理下,氮、磷、钾养分利用效率在同一年份变化规律基本一致,即A2>A3>A1>CK;同一处理下,氮、磷、钾养分利用率在不同年份间变化规律基本一致,即2020年氮、磷、钾养分利用效率均高于2019年,可能是由于2020年整个玉米生育期降雨较多,较高的土壤水分促进了玉米养分利用率的提高。

表3 不同处理的玉米氮、磷、钾利用效率Tab.3 Utilization efficiency of N,P and K nutrients in different treatments

3 讨 论

沟垄覆膜这种栽培模式主要通过调节作物田间分布和土壤水热条件来改变作物生育进程。相关研究表明沟垄集雨栽培可以显著影响作物的株高、地上和地下部生物量。刘佩等[5]研究结果表明:沟垄集雨种植可以显著提高冬小麦叶面积指数和地上最大生物量,同时小麦平均产量提高了7%~23%。李玉珠等[16]研究表明,垄沟集雨栽培方式增加了紫花苜蓿的株高和叶面积指数,每单位面积产量比沟垄不覆膜和传统平作分别高了108%和171%。本研究发现,采用垄沟种植技术技术,玉米最大地上生物量、产量、叶面积指数、水分利用效率、养分利用效率显著高于普通平作,而土壤水分蒸发量小于普通平作。这与前人在玉米等作物上的研究结果一致[17-19]。垄沟集雨处理中水分利用效率的提高主要是通过增加植物蒸腾占总蒸散发的比例,且在不增加水分消耗的条件下实现产量的提高,这与前人研究结果相似[20]。

胡琦等[21]研究表明,不同沟垄宽度的沟垄集雨栽培方式均可以增加马铃薯的叶面积指数,提高马铃薯的光合速率,增加地上部生物量和块茎产量,并使商品薯比例提高了3.2%~30.4%。李青峰和杜文华[6]研究表明,集雨种植模式下不同沟垄宽度能够显著影响玉米水分利用效率,玉米生长发育进程以及产量等,玉米作为青贮饲草种植最适合的垄、沟宽度比例为1∶1。本试验结果表明,沟垄比1∶1 时,两年平均叶面积指数、产量、最大地上生物量、水分利用效率和养分利用效率最大,这与李青峰和杜文华的研究结果基本一致,主要原因是70 cm 宽垄降低了土壤水分和养分利用效率,50 cm 窄垄对降水的收集作用有限,导致玉米在需水关键期水分供给不足,造成玉米减产。

4 结 论

沟垄集雨模式,60 cm 垄宽下,即沟垄比60 cm:60 cm时,两年玉米平均叶面积指数(2.9)、产量(13.13 t/hm2)、地上生物量(26.6 t/hm2)、水分利用效率[27.15 kg/(hm2·mm)]和养分利用效率(N:7.55 kg/kg;P:48.49 kg/kg;K:4.66 kg/kg)最大。