《蒙古风俗鉴》原稿本、批注本及译本考异*

⊙ 红 梅 黑 龙

(西北民族大学中国语言文学学部,甘肃 兰州 730000;大连民族大学民族史研究所,辽宁 大连 116605)

《蒙古风俗鉴》是近代蒙古族杰出学者、思想家罗卜藏全丹①所著蒙古族民俗学经典著作,有蒙古文和汉文两个版本,蒙古文成书于1918年,汉文版成书时间是1919年。也就是说,《蒙古风俗鉴》有蒙古文、汉文两个原稿本。著名民俗学家哈·丹碧扎拉桑将《蒙古风俗鉴》蒙古文原稿本进行整理并以蒙古文批注(以下简称“丹碧批注本”),该批注本于1981年正式出版后,引起国内外学者的广泛关注,并被苏联、美国、日本、德国、蒙古国等多个国家翻译出版。目前,国内出版的汉译本有两种:一种是赵景阳译《蒙古风俗鉴》(1988年);一种是那日萨译注的《〈蒙古风俗鉴〉新译详注》(2019年)。

一、《蒙古风俗鉴》版本流变情况

《蒙古风俗鉴》一书全方位、立体式地展现了清朝统治下的蒙古地区,尤其是以卓索图盟为核心的内蒙古东部地区民俗文化及社会景象。民俗学界公认1918年北京大学歌谣征集活动为中国现代民俗学的肇始。而同一年写成的《蒙古风俗鉴》蒙古文原稿本在档案馆尘封六十多年后被发现,并得以正式出版,为学界之幸事。[1]译序1《蒙古风俗鉴》共10册,除民俗外,还涉及政治、经济、历史、宗教、法律、地理、教育、文学、艺术等领域,故有近代蒙古社会的百科全书之誉,被认为是现代学术意义上的蒙古民俗学开山之作,颇受学界青睐。

新中国成立以后,《蒙古风俗鉴》引起了学术界的关注。1960年,吐旺道尔吉受内蒙古历史研究所委派,历时一年多,从大连图书馆将《蒙古风俗鉴》蒙古文原稿完整地抄录了下来。这是内蒙古地区最早的一部《蒙古风俗鉴》蒙古文原稿本之抄录本,收藏于当时的内蒙古历史研究所。之后,内蒙古语言文学研究所、内蒙古图书馆各抄录一本,但错误较多。[3]

至1981年,著名民俗学家哈·丹碧扎拉桑整理、批注的《蒙古风俗鉴》(蒙古文版,以下称丹碧批注本)由内蒙古人民出版社出版。丹碧批注本首次向公众揭开了《蒙古风俗鉴》的神秘面纱,从而掀起了研究《蒙古风俗鉴》及其作者的热潮。遗憾的是该批注本中未说明最初的抄录者信息和来源,也未交代具体以哪个抄本为底本,并且哈·丹碧扎拉桑也不是第一手抄录者,导致该批注本存在诸多问题。

自丹碧批注本出版后,有不少人热心于罗卜藏全丹及其著作的研究,但又苦于不懂蒙古文,于是汉译本应运而生。丹碧批注本的赵景阳汉译本于1988年由辽宁民族出版社出版,是国内第一部汉译本。可由于赵景阳未能参考原稿,且蒙古文水平有限,导致译本中出现了诸多漏译或错译。

2019年,那日萨汉文译注版《〈蒙古风俗鉴〉新译详注》由辽宁民族出版社出版。该译本以大连图书馆所藏罗卜藏全丹蒙古文原稿本为底本进行翻译,更正了原稿中的史料性错讹,并做了诸多注释,为译文读者更好地理解原文提供了方便。

综上所述,《蒙古风俗鉴》除了蒙古文和汉文原稿本外,还有三部蒙古文手抄本、一部蒙古文批注本及两部汉译本,共8个版本流传。学术界较早开始关注《蒙古风俗鉴》的作者、版本及内容,也收获了一些整理研究成果,但是由于前人未能掌握《蒙古风俗鉴》原稿本,故而出现了不少以讹传讹现象。近年来,笔者有幸阅读了《蒙古风俗鉴》蒙古文、汉文原稿本和那日萨汉译本,拟进一步研究这部民俗学经典文献,以便增进学术界对该文献的了解、提高其参考利用价值。

二、《蒙古风俗鉴》蒙古文、汉文原稿本与丹碧批注本之比较

《蒙古风俗鉴》的最初抄录者是内蒙古历史研究所吐旺道尔吉先生。1981年哈·丹碧扎拉桑整理、批注出版《蒙古风俗鉴》,但他没有说明最初抄录者和版本来源。据那日萨教授分析,丹碧批注本可能是以吐旺道尔吉抄本为底本。但由于是转抄本,该批注本与原稿本有明显的出入。现将该书蒙古文、汉文原稿本与丹碧批注本比较如下:

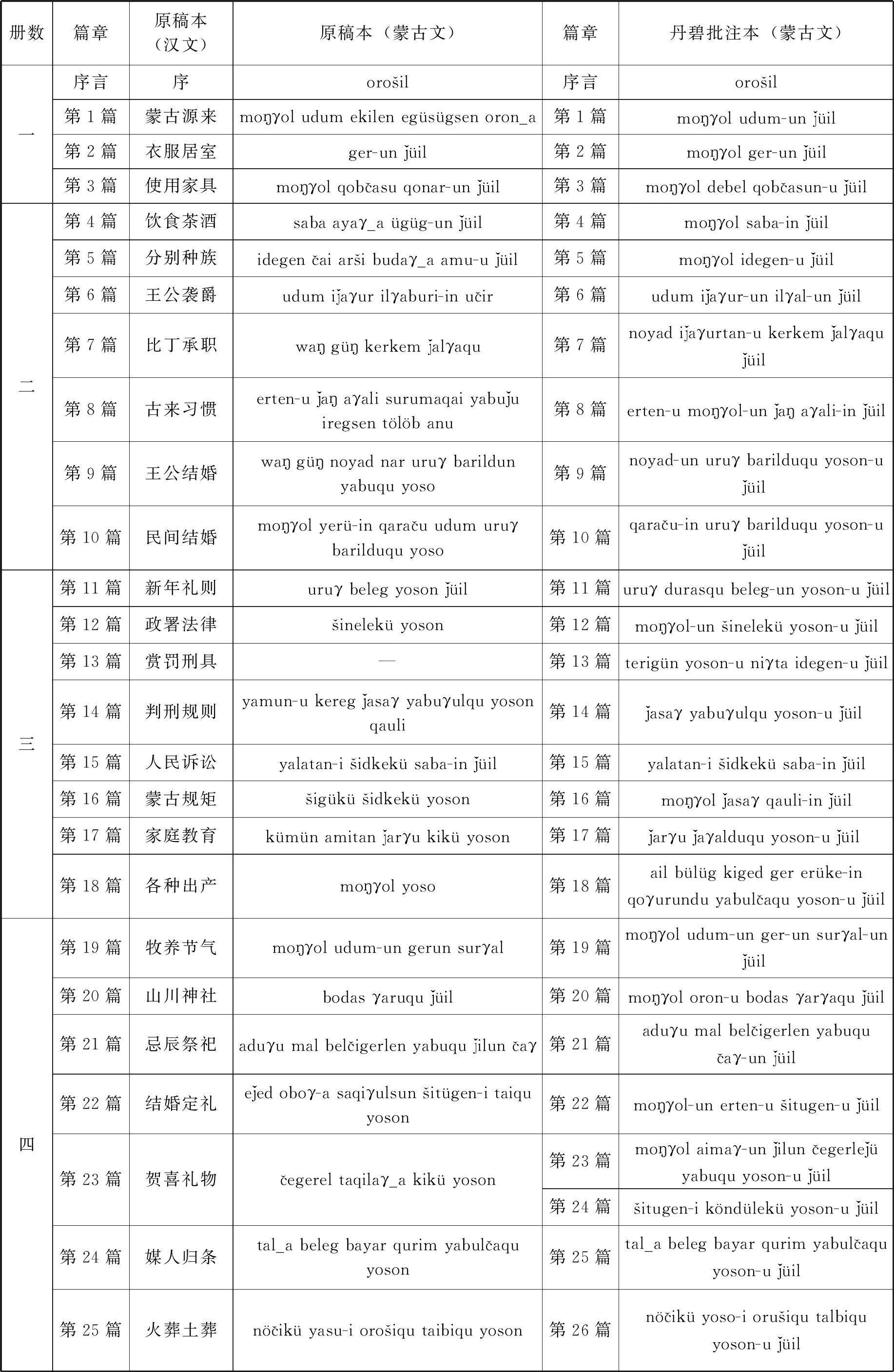

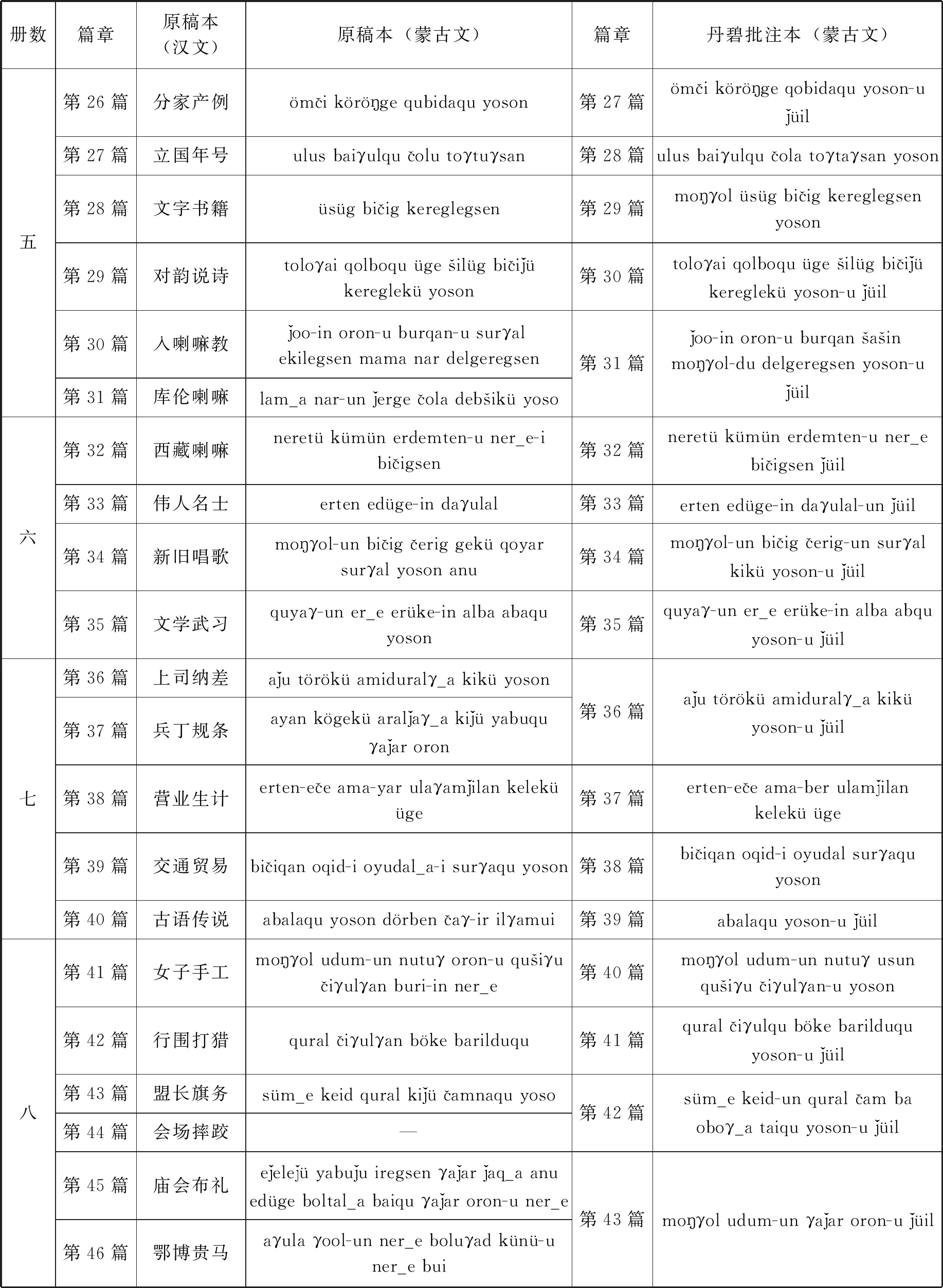

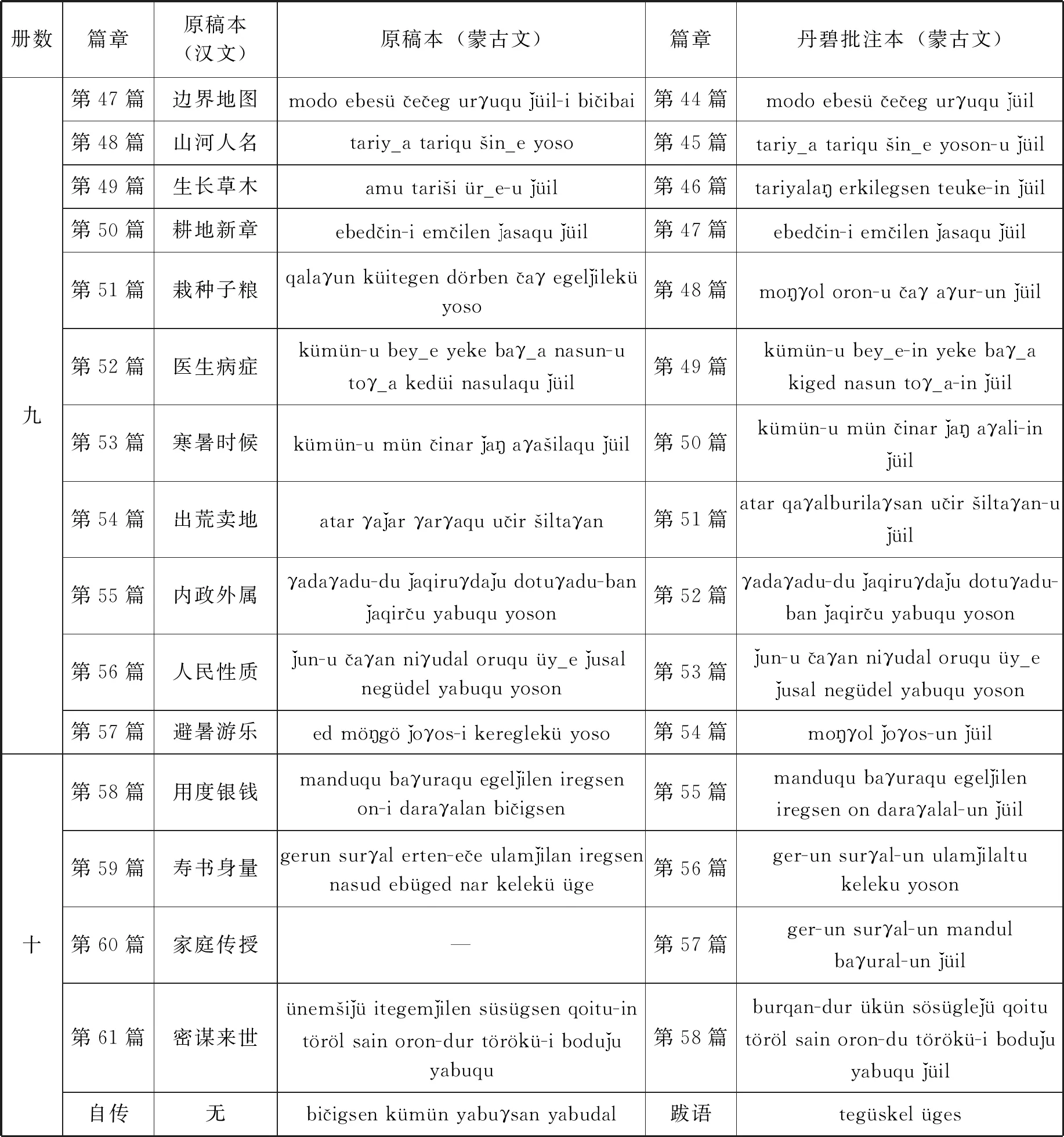

表1 罗卜藏全丹蒙古文、汉文原稿本与丹碧批注本篇章之比较②

续表

续表

从表1可以看出,罗卜藏全丹汉文原稿本共61篇,有序言,无自传。由于汉文原稿本目录与蒙古文原稿本目录存在差异,而且汉文原稿本内容残缺,故无法在此进行详细比较。蒙古文原稿本共10册61篇,并有序言和作者自传2篇。丹碧批注本共10册58篇,并有序言和跋语2篇。蒙古文原稿本中的作者自传在丹碧批注本中被跋语代替。此外,丹碧批注本还有一些抄录遗漏和错误、改动篇名等问题。列举如下:

此外,蒙古文原稿本第48篇中用汉字标注的地方机构名称“八溝廳”,即八沟厅,在丹碧批注本误抄为“八蒲厅”;蒙古文原稿本第50篇中论述疾病治疗、祛除小孩惊厥的内容用汉字标注了“潑水收驚”,即泼水收惊的繁体字,在丹碧批注本误抄为“泼水收敬马”。[1]译序3-4这些拆分、合并和误写现象充分说明丹碧批注本并非以罗卜藏全丹原稿本作为底本。

三、赵景阳汉译本与那日萨汉译本之比较③

1988年,赵景阳以丹碧批注本为底本翻译的《蒙古风俗鉴》汉译本由辽宁民族出版社出版。在信息技术还不发达的年代,赵景阳在丹碧批注本出版7年后便将进行汉译,说明他有敏锐的学术意识。可是赵景阳对蒙古文的把握程度不够精准,同时蒙古族历史及佛教知识等基础不够扎实,导致汉译本中出现了大量的特色词汇和文化负载词语错译现象。相比而言,那日萨译本基于大连图书馆馆藏的罗卜藏全丹原稿本,在翻译过程中准确传达了作者的原意,翻译和注释均达到了很高的水平。举例如下:

1. töbed-un oron-du suraŋzin cambuva qaγan……[4]7

“töbed”指藏、西藏,这里指吐蕃。“oron”这里指区域、地方。“suraŋzin cambuva”为吐蕃国君,7世纪初期之人。“qaγan”指可汗。此句意为“吐蕃地区松赞干布可汗”。

(1)赵景阳译本:“藏地松赞干布”[5]2

(2)那日萨译本:“吐蕃之松赞干布汗”[1]7

松赞干布是吐蕃王朝第33任赞普,是吐蕃王朝立国之君,其在位时间是公元629—650年间。而“西藏”这一名称是从清朝康熙年间起称至今。所以,赵景阳译本中翻译为“藏地”,显然欠妥。

(1)赵景阳译本:“这个宝日吉黑日族是古印度皇之源流”[5]3

1.3统计学方法研究所得两组治疗前后VAS、ODI评分情况均属于计量资料,经±s表示;两组不良反应属于计数资料,经n(%)表示,数据传入SPSS.19软件并实施相应检验(t、X2),若P<0.05则提示相关数据差异存统计学意义。

(2)那日萨译本:“孛儿只斤世族是古印度地域鄂兰纳·额尔古克德克森汗之源流”[1]8

比较两种译本可以看出,赵景阳译本过于笼统,没有具体说出哪一位可汗,并且未规范使用“孛儿只斤氏族”这一称谓。

3. ……qobilai secˇen-i dayan ulus-un qaγan ergübei[4]16

“qobilai secˇen”为人名,即忽必烈,元朝开国皇帝。“dayan ulus”为大元国。“qaγan”为可汗。“ergübei”有举、抬、托、献、供、奉、照顾、侍奉、抱养、抬高、抬举等意,这里指奉为。这段话表示“忽必烈薛禅被奉为大元国的可汗”。

(1)赵景阳译本:“……忽必烈斯钦被封为大雁国汗。”[5]8

(2)那日萨译本:“忽必烈薛禅封为大元国之汗”[1]16。

赵景阳译本中把忽必烈建立的大元国翻译为“大雁国”,可以看出译者是按照原文内容进行了音译,这种译法显然脱离了历史的本真。另外,忽必烈的尊号为“薛禅汗”,“薛禅”不应译写为“斯钦”。

(1)赵景阳译本:“在恰各图、大库伦等地建房”[5]132。

(2)那日萨译本:“在恰克图、大库伦等地签订协约”[1]220

赵景阳译本在翻译过程中显然理解错了原文的意思,将“ger”与“ger_e”相混淆。“ger”是房、舍、毡包。而“ger_e”为契约、合同。

(1)赵景阳译本:“到了四月峡谷内不会有浮物了”[5]152。

(2)那日萨译本:“进入四月,帽缨不再吹飞”[1]257。

(1)赵景阳译本:“三年进行一次人口登记,把各户的男人都写在盟的专用册子上。”[5]17

(2)那日萨译本:“自古蒙古部落每三年将家庭男子人口数及名字录入比丁会盟衙门档册之上,称其为‘填丁’。”[1]36

赵景阳译本中,与清朝户籍制度相关的“比丁会盟”“填丁”等词语未进行翻译。将“比丁册”笼统得译为“专用册子”,导致未能正确传达作者的原意。

(1)赵景阳译本:“在翻译诗词时,要对好蒙文的字头”。[5]73

(2)那日萨译本:“单就诗句翻译而言,以蒙古文字母押头韵的规则来翻译”[1]135。

特别需要指出的是,丹碧批注本第157~159页的6首诗赵景阳译本全部漏译(该6首诗的翻译见那日萨译本第135~136页),这是赵景阳译本的重大失误。赵景阳在对其他篇章进行翻译时也出现了许多文字信息的遗漏,在此不一一指出。

(1)赵景阳译本:“佛,(译者注:此佛指释伽牟尼)出生在印度皇帝之家,是索瓦达尼之子。因而,那里僧侣特多,广建了寺庙。”[5]73

(2)那日萨译本:“佛陀本为印度地区首图驮那国王之子,他大力发展佛教事业,创建众多塔寺。”[1]137

赵景阳译本将释伽牟尼的父亲名字“首图驮那”错译为“索瓦达尼”,“大力发展佛教事业”错译为“那里僧侣众多”。

综上所述,赵景阳译本对细节的处理、历史知识的掌握和运用方面较欠缺,甚至对于历史事件、历史人物、历史地名等需采用通用名称的地方出现了误译或不译,严重影响了译文读者对《蒙古风俗鉴》内容的认知。这也从一个侧面反映了《蒙古风俗鉴》涉及的知识面广泛,翻译难度较高。那日萨译本基于大连图书馆藏罗卜藏全丹蒙古文原稿本进行翻译,所以避免了翻译抄本所带来的错讹。其次,那日萨译本在历史知识的把握上很到位。对此,北京大学陈岗龙教授给予了高度的评价。他说:“《〈蒙古风俗鉴〉新译详注》直接根据大连图书馆藏罗卜藏全丹《蒙古风俗鉴》原稿为底本,忠实准确翻译并作了大量的学术注释,因此具有很高的翻译价值、史料价值和学术价值,是罗卜藏全丹研究和《蒙古风俗鉴》研究中的一个新的里程碑。《〈蒙古风俗鉴〉新译详注》翻译文字精准流畅,是一部花了很大功夫并见深厚功底的译著。是非蒙古语的读者和学者研究和理解《蒙古风俗鉴》的可靠的科学翻译本。同时,本书第一次公布了罗卜藏全丹的珍贵照片,让我们第一次亲眼目睹一百年前撰写《蒙古风俗鉴》为启蒙蒙古民族而苦苦奋斗的思想家罗卜藏全丹的风貌。”[6]此外,那日萨译本中有三处值得注意的地方:一是进行了大量的学术注释,其中不乏多处对原稿内容错误之处的更正;二是第一次向世人公开了原稿作者罗卜藏全丹的照片;三是“罗卜藏全丹”名字的汉文写法历来不统一,那日萨译本根据在日本找到的罗卜藏全丹照片上的署名及罗卜藏全丹在日履历表上的署名,确定了其正确的写法。

注释:

①罗卜藏全丹名字的汉文写法历来不统一,有“罗卜桑悫丹”“罗布桑却丹”等写法。那日萨译本根据在日本找到的罗卜藏全丹照片上的署名及罗卜藏全丹在日履历表上的署名,确定了其正确的写法。

②表1中罗卜藏全丹蒙古文、汉文原稿本目录由那日萨教授提供。

③本文撰写过程中得到大连理工大学那日萨教授的帮助和指导,在此表示衷心的感谢!