以“审美意识形态”论的书写看文艺学学术史书写的遮蔽与去遮蔽

摘 要:文艺学学术史的书写存在遮蔽问题。首先,从主体行为效果的性质看,文艺学学术史的遮蔽可分为“正向遮蔽”和“反向遮蔽”两种形态。其次,从主体书写意识的状态看,文艺学学术史的遮蔽可分为“无意遮蔽”“有意遮蔽”和“随意遮蔽”三种类型。去遮蔽的三条路径为:1.坚守“时序”,2.细读“文本”,3.借助“引用”。尽管文艺学学术史书写艰难且不易于完善,但由于其对学术建设与发展具有重要的意义,所以仍需要有敢于“攀登”的学人。只是“攀登者”应该有充分的准备,才有可能在最大限度地还给文艺学学术史以“客观性”的同时,为后继者展现出可以期待的创新前景和努力方向。

关键词:文艺学学术史;审美意识形态;遮蔽;去遮蔽;学术建设

在我国当代文艺理论里,“文艺本质论”一直是学术界争论的焦点问题之一。但就其主导地位而言,前半阶段明显受到了俄苏“意识形态”论的影响,而后半阶段则承接了俄苏“审美意识形态”论的基本思想[1]。关于“审美意识形态”的文艺本质论在我国的生根发芽乃至壮大,已为不少著述所介绍,这里就不赘述。只是,笔者在检索、整理相关资料时,发现其中存在着不小的事实性错误,如对之或支持或反对的大量文献就将“知识领导权”和“知识发明权”两者一并归到了钱中文、童庆炳等两三位先生名下——包括邢建昌等著的《20世纪80年代以来文学理论的知识生产及其相关问题》[2]、鲁枢元等著的《新时期40年文学理论与批评发展史》[3]、李西建等著的《守持与创造——文学理论的知识生产与创新》[4]、王确的《从文学主体论到主体间性与审美意识形态论——遥望五四传统的改革开放40年中国文论》[5]、刘海的《作为“事件化”的“审美意识形态论”》[6]、李映冰的《文学审美意识形态论的发生、流变与拓展》[7]、王进的《审美意识形态论批判》[8]、粟世来的《文学的本质与审美意识形态——“文学审美意识形态论”质疑》[9]、彭修银和侯平川的《审美意识形态与文学属性论》[10]、程正民的《“文学审美意识形态论”和理论创新》[11]、刘锋杰的《“文学是审美意识形态”观点之质疑》[12]、李育红的《重新审视文学审美意识形态论》[13]等。也就是说,如果我们重返学术历史现场,可知既往著述在“审美意识形态”论的历史书写方面存在着真相上的不足。这里,拟在个案分析的基础上,从“文艺学批评”[14]角度探讨文艺学学术史书写的遮蔽问题。

一、被遮蔽的两个个案

(一)王淑秧先生的《论文学的本质特征》

从单篇论文看,王淑秧先生撰写的《论文学的本质特征》一文[15],应该被视为是对中国“审美意识形态”论有学术贡献的文献。

首先,该文发表的时间虽然比钱中文先生撰写的《最具体的和最主观的是最丰富的——审美反映的创造性本质》晚了近一年,但却是单篇论文中从本质特征的角度最早最直接地探讨此后被童庆炳先生誉为“文艺学的第一原理”“审美意识形态”论[16]的。而钱中文先生的《最具体的和最主观的是最丰富的——审美反映的创造性本质》虽然也提及“文学作为一种审美的意识形态,其重要的特性就在于它的审美性和意识形态性”,但其论述的核心却是“审美反映的创造性本质”,强调的是必须把“简单反映论和能动的反映论区别开来”[17]。当然,钱中文先生的直接论述也不算晚,他在《论文学观念的系统性特征》一文里就直接用了“文学是审美意识形态”作为小标题对之进行阐述[18]。不过,从发表的时间上看,钱中文先生的这篇文章比王淑秧先生的《论文学的本质特征》一文晚出了半年。

其次,該文标题恰切、观点鲜明、论述集中、层次分明、表达清晰、逻辑自洽。显然,判断学术贡献不仅要看发表时间的先后,而且还应该看其是否提出了新的问题以及解决这一问题的程度。而在这一点上,该文是完全合乎要求的。该文的标题显示要探讨的是“文学的本质特征”,内文即明确指出:“文学作为语言的艺术,其本质特征, 就在于它通过艺术语言所描绘的审美形象反映和表现作家对于现实世界、自身的审美认识与情感态度,从而实现其满足人们审美需求的社会功用。”之后又分别从“语言、形象、内容、功能”等四个方面进行阐述和论证,并指出“认识到文学是社会意识形态,是社会存在的反映,是社会经济基础的上层建筑,具有反映和影响经济基础的作用,这无疑是十分重要的。认识到文学是社会审美意识形态,是创作主体对客体的创造性的审美把握,审美形象中情、意、象三者是统一的并由此唤起欣赏者的审美愉悦作用,这无疑也十分重要。”

最后,同样重要甚至可以说更为难得的是,该文还进一步指出并论证:“上述两层无可争论都属文学的本质特征。但是,我们还需要去进一步揭示文学所以为文学的本质特征。这一层本质特征就得从文学语言——审美形象的符号与载体的研究入手。正因为文学所使用的这种载体,这种符号形式的特殊,才使文学整体特性都区别于其他任何艺术”。该文的这一观点和论证之所以同样重要,是因为一来作者对文学的“系统质”[19]有清晰的认识,二来它是对于文学“审美意识形态论”质疑的先声。比如,张清民先生的《审美意识形态:历史贡献与理论局限》一文,指斥“审美意识形态论”的“逻辑缺陷”之一是“外延宽泛空无所指”,认为“文学的根本性质,在于它是语言的艺术”[20]。再如,董学文和凌玉建先生的《文学本质界定中“意识形态”术语复义性考略》一文,在论证“审美意识形态论”不当的同时,指出“文学的本质不妨界定为‘可以具有意识形态性的审美社会意识形式,或‘审美意识形式的语言艺术创造”[21]。像这样的两篇质疑性文章,自然不同于侧重正面阐述的王淑秧先生《论文学的本质特征》一文。但在认为应该从“语言”的角度去进一步把握文学的特性方面,二者是一脉相承的。

由上可知,在文学的“审美意识形态”“本质特征”问题上,在无论是对其比较肯定的还是认为其中存在不足的文章中,王淑秧先生的《论文学的本质特征》都是第一篇公开发表且最为切题的研究性文章。然而,在后续各式各样的相关甚或相同选题的著述中,几乎看不见它的踪影——从被引频次看,至2020年6月18日“中国知网”的检索结果为“0”。

(二)陈传才先生的《艺术本质特征新论》

从专著看,陈传才先生的《艺术本质特征新论》[22],是一部在“审美意识形态论”问题上值得学者们高度重视的书。

这部写作于20世纪80年代初中期的书在“引言”中深刻地指出:旧有的文艺学“在理论体系建构方面,仍然局限于哲学认识论和文艺社会学,相对地忽视了美学、文艺心理学及比较文学等学科的渗透和融合,在观点和内容的阐述上,偏重于文艺作为一种意识形态的社会本质和规律的描述,相对地忽视了对文艺的审美本质、特征和多方面规律的探索;在研究方法上,也未能吸取科学方法的最新成果,不断开拓文艺研究的思维空间,以至没有达到历史和逻辑方法的统一、微观和宏观的研究紧密结合的最佳效果”。而在正文里,作者用了3编11章共计31节约29万字对文学艺术的本质特征问题进行全面的阐述,可谓是体大思精——该书让读者们清楚地看到了“文学本质特征的多侧面、多层次的整体系统,并进而看到,即使某一层面、某一层次本身,也形成了多因素的内在建构和运动机制。”[23]

关于该著所具有的系统性乃至清晰度和严谨度,这里暂不做进一步探讨,但可以肯定的是,这部专论的学术水平至少已经达到了如李心峰先生所说的:“从这里我们已经可以看到后来以钱中文、童庆炳等人为代表,在20世纪80年代后期及整个90年代具有重要影响的‘审美意识形态艺术本质观的理论雏形。”[24]然而,对于这样一部“体大思精”且有开拓之功的专著,绝大多数关于“审美意识形态”学术史的著述竟然是只字未提。

二、遮蔽的二态三型

上面只拿特定领域里的两个例子进行分析,而实际上,被我们书写的学术史遮蔽的,还有许许多多的例证,如高建平先生等著的《当代中国文学批评观念史》一书对于李欣复先生的《审美文化学二题》、林同华先生的《审美文化学》、李西建先生的《审美文化学》等的遮蔽[25]。由此可见,当前文艺学学术史的遮蔽不可谓不严重,而其表现出来的“深入细化”“追本溯源”[26]等方面的欠缺,也理当引起学界的高度重视。下面,从类型学角度予以进一步讨论。

首先,从主体行为效果的性质看,文艺学学术史的遮蔽可分为“正向遮蔽”和“反向遮蔽”两种形态。

“正向遮蔽”,是指文艺学学术史的书写由于未能恰当呈现或评析重要的学术史料而导致真正有價值的文献和有贡献的学者彰显不足甚或完全缺席。像王淑秧著述和陈传才著述的被遮蔽,就属于这种“正向遮蔽”的形态。

“反向遮蔽”,是指文艺学学术史的书写在展现重要学术史料的过程中由于各种原因而未能呈现或揭示出其“真相”从而产生“升格”效果的遮蔽。这种形态的遮蔽,多出现于针对“大腕”的揭示和评价上。下面,以冯宪光先生的《从意识形态论到审美意识形态论》为例予以说明。

冯宪光先生写道:“1984年钱中文提出文学‘是一种审美的意识形态。[30]1986年,他说,‘文学是一种审美的意识形态,其重要的特性就在于它的审美性和意识形态性。”[31](两个注释符号均为原文所有——引者注)该文文末相关的两个注释分别为 :“[30]钱中文.文艺理论的发展和方法更新的迫切性[J]文学评论,1984,(6) :9-12.”和“[31]钱中文.最具体的和最主观的是最丰富的[J].文艺理论研究,1986,(4) :7-28.”[27]

而事实上,钱中文先生在1984年《文艺理论的发展和方法更新的迫切性》一文中是这样写的:“有的同志认为,文学是社会的意识形态,是上层建筑,有的人只承认是意识形态而不是上层建筑;就是在第一部分人中间理解也有不同,有的人认为文学是意识形态,是认识,有的人则认为是一种审美的意识形态。更有一些同志谈及文学的根本问题时,我谈我的,根本不承认什么意识形态的问题。”[28]

对比可知,钱中文先生并未如冯宪光先生所说的1984年“提出文学‘是一种审美的意识形态”,而只是列举了学者们的各种认识,其中也包括“审美的意识形态”观点。也就是说,钱中文先生把“文学”当作“一种审美的意识形态”来略作解释的时间并非1984年(《文艺理论的发展和方法更新的迫切性》),而是1986年(《最具体的和最主观的是最丰富的——审美反映的创造性本质》),但冯宪光先生却在遮蔽的情况下将其提前了两年。应该说,冯宪光先生的这种“提速”并不是孤例。像张剑桦先生这样的陈述:“作者1984年提出的‘审美意识形态论与‘审美反映论……1984年,钱中文在论文《最具体的和最主观的是最丰富的——审美反映的创造性本质》中……‘文学作为一种审美的意识形态,其重要的特性就在于它的审美性和意识形态性”[29]就不仅是“提速”,而且还在文献出现的年份上张冠李戴了。

其次,从主体书写意识的状态看,文艺学学术史的遮蔽可分为“无意遮蔽”“有意遮蔽”和“随意遮蔽”三种类型。

“无意遮蔽”,是指文艺学学术史的书写者并不知道某些有价值的学术史料的存在而未能予以呈现和分析所造成的遮蔽。这种遮蔽主要出于查证的不足。就遮蔽的可能性而言,早期文献比近期文献更容易被遮蔽,小刊物、小出版社的文献比大刊物、大出版社的文献更容易被遮蔽,地位低、名声小的作者的文献比地位高、名声大的作者的文献更容易被遮蔽。此种情况,虽然主观上与撰写者的学术精神以及用以查证的时间多寡有关,但客观上则是由于文献量的日渐增多而使得一般的检索者只能注意到那些易于获取的文献。

“有意遮蔽”,是指文艺学学术史的书写者虽然知道某些学术史料的重要性,但却出于某种主观意图而不予以准确呈现和分析所造成的遮蔽。这种遮蔽常常与“门户”[30]不同有关,或者与个人利益相联。因为遮蔽某些“重要的东西”,可以使其让位于“次要的东西”,或者让其他不被遮蔽的“重要”变得“更加重要”,甚至变成“唯一的重要”。

“随意遮蔽”,是指文艺学学术史的书写者在“将名望错认为价值”[31]的情况下,未能察觉已掌握的相关学术史料的轻重而不能准确呈现和分析所造成的遮蔽。这里用“随意”命名并不很恰切,但似乎找不到一个更好的词来与“无意”和“有意”两个词相对应。

就区别而言,一方面,“随意遮蔽”不像“无意遮蔽”那样是“无意识”地疏漏了相关的学术史料,而是对收集到的相关学术史料没有精准的把握,是一种虽“有意識”却“力所不逮”的遮蔽;另一方面,“随意遮蔽”也不像“有意遮蔽”那样是出于非纯正“学术目的”而去添加什么或者删减什么,而是因为缺乏与纯正“学术目的”相匹配的知识、手段和方法来处理相关的学术史料,是一种在“表达自己的观点,所说如同所想”[32]的情况下,或者说是在“无意识”状态下省略掉了“不该省略”的遮蔽。总之,“学力不济”既是“随意遮蔽”的表征,也是“随意”遮蔽的根源。

尽管遮蔽的情况千差万别,实践上不同类型之间也并非完全是泾渭分明,但就这里所分析的三类遮蔽的主导面而言,“无意遮蔽”关乎书写者的“学术态度”,“有意遮蔽”关乎书写者的“学术品行”,而“随意遮蔽”则关乎书写者的“学术能力”。从性质上看,因为违反了“诚实”这一“科学的最重要准则”[33],所以,“有意遮蔽”比另外两种遮蔽要严重得多。只不过,遮蔽是属于哪种类型或者说是何原因造成的,往往是一件不易于判断的事。

比如,傅其林先生在《从“形式的意识形态”理论审视文学审美意识形态论的合法性》一文中写道:“……提出了文学审美意识形态理论这一重要问题,促进了中国文艺学学科基本理论建设。这样,审美意识形态性就成为文艺的首要之本质,如钱中文‘把文学的第一层的本质特性界定为审美意识形态性……”他的这一引用或者说是强调的页下注为:“钱中文:《文学是审美意识形态》,《文艺研究》1987年第6期。”[34]显然,这里的错误是把钱中文先生的《论文学观念的系统性特征》一文注解为其中的一个“小标题”即“文学是审美意识形态”。至于这种具有明显“升格”“美化”效果的移花接木法,究竟因何而起,实在是难以推断。

三、去遮蔽的三路径

(一)坚守“时序”

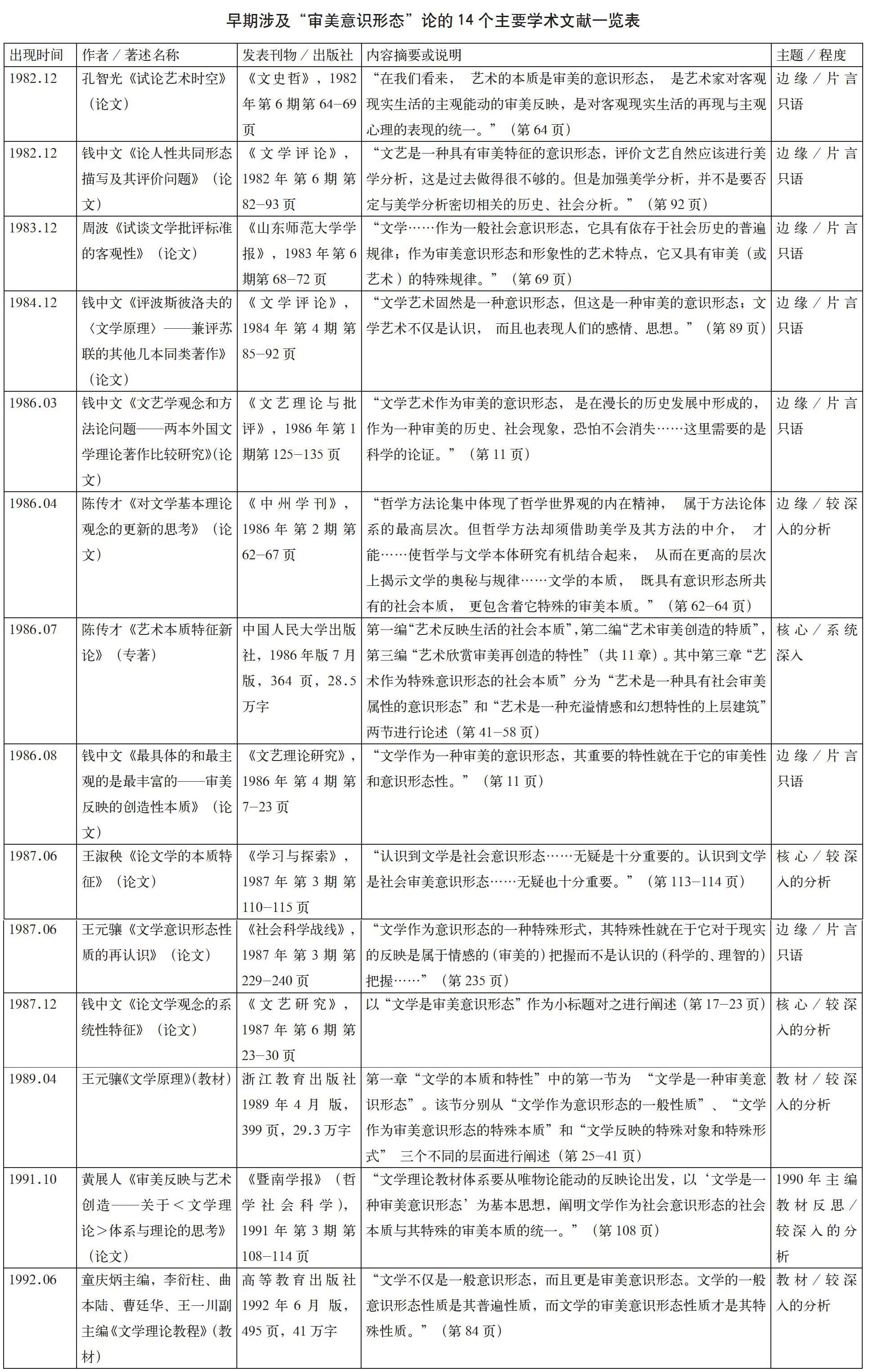

正如马克斯·韦伯所言:“学术工作和一个进步(Fortschritt)的过程不可分离”[35]。在继承的基础上创新,这是学术研究最基本的要求。从这个角度讲,没有创新性的著述不是真正的“学术性著述”,而是“普及性读物”;没有创新性思想的作者不是“学术研究者”,而是“学术写手”。然而,在文献史上,“学术性著述”与“普及性读物”错杂陈列,“学术研究者”与“学术写手”一起前行。更甚者,后者不仅在数量上远远超过前者,而且还由于“重复写作”套路或“公众传播”效应而常常成为“学术共同体”中的主角。显然,这种“鱼目混珠”的情形给严肃学术史的书写带来了极大的困难。而应对这种挑战的最有效方法之一,就是坚守“时序”原则,以新观点、新方法、新论据等各种关键性的要素出现时间的先后去评判文献的创新价值乃至学者做出的学术贡献,而非时下盛行的以学者名声地位、著作论文数量、出版发表级别等来裁定。其所以如此,是因为学术上的任何“创新”,都是在特定的时间点上出现的,而后来任何时间里出现的任何所谓的“重复性创新”,都不具有“学术共同体”意义上的创新,尽管它可能给所谓的“创新者”即“写手”本人带来许多的好处。关于“审美意识形态”论,按“时序”原则编制的表格就能帮助我们认清谁做出了什么学术贡献。

从上列“时序”表格中,我们可以看到,早期“审美意识形态论”的研究,钱中文先生不仅是一位不断深入思考的论文发表者,而且还与孔智光先生一样,是该观点在非本质特征意义上最早的提出者之一。但从是否是核心观点以及是否有自圆其说的论证角度讲,陈传才先生的《艺术本质特征新论》(专著)和王淑秧先生的《论文学的本质特征》(论文)才是最早出现的“立得住”的创新性文献。

由此可见,坚守“时序”原则,易于发现继承中是否有创新。以此为准则地去遮蔽,一方面能让文艺学学术史的书写变得客观公正,另一方面也可让文艺学学术史的脉络乃至谱系更加清晰。

(二)细读“文本”

正如前文简单提过的,仅仅以发表时间的先后来判断学者在相关问题上的贡献是不够的,还必须看看观点的提出是否鲜明、是否得到有效论证,看看方法的运用、材料的使用是否恰当。故而,在细读文本的基础上做进一步分析和判断,是文艺学学术史书写去遮蔽的另一个重要环节。

比如,在王淑秧先生和陈传才先生之前,虽也有与“审美意识形态论”非常接近的提法,但或由于不是本质特征专论,或由于论述上未有适当的展开,所以也不能算是真正有效的立论。如果再细读最早涉及这一问题的不同学者的片言只语,还可进一步分析出在国内究竟是谁先提出了此后颇有影响的这一看法。把最早涉及这一问题的说法加以对比,可知孔智光先生写的文章与钱中文先生写的文章,虽发表于不同刊物,但都在1982年12月份发表,虽标题显示出都不是文艺本质特征的专论,但内容中都有明确的“审美的意识形态”观点。不过,相比较而言,孔智光先生的说法更接近于主题的核心,或者说更具有“文艺的本质是什么”这一问题的“问题意识”。

应该指出的是,细读文本不但是分析、判断和比较的基础,而且其自身还具有独立的功能:辨认和确证。从“文本发生学”[36]角度讲,特定的学术文献究竟怎么样,如果不能够在细读中得到确认,那么,无论学术史书写者的能力和动机怎样,遮蔽便已经是不可避免的了。上述张剑桦和冯宪光两位先生就是这样,下面再举例予以说明。

张亚骥先生的《文学“审美意识形态”论的发生、发展及论争》一文在叙写钱中文先生提出“审美意识形态”论时这样引证:“他说:‘文学艺术固然是一种意识形态,但我认为这是一种审美的意识形态;文学艺术不仅是认识,而且也表现人们的感情、思想;审美的本性才是文学的根本特性,缺乏这种审美的本性,也就不足以言文学艺术,看来文学艺术是双重性的。”其文末对他直接引用的这段文字所列出的参考文献为“[4]钱中文.文学理论中的‘意识形态本性论[J].文学评论,1984 (4) .”[37]。然而,笔者查遍《文学评论》各期,均未发现钱中文先生曾发表过以《文学理论中的“意识形态本性论”》为题的文章,更不必说张亚骥先生所列参考文献中的1984年第4 期了。那么,钱中文先生1984年说过这样一段话吗?说过,但却是在《评波斯彼洛夫的〈文学原理〉——兼评苏联的其他几本同类著作》一文里[38],而且文字上也有一点差别。令人吃惊的是,像这种张冠李戴的错谬竟然会照样或者是变样地出现在多位学者的著述里,如谭好哲先生的《新时期基本文学理论观念的演进与论争》[39]、刘锋杰和尹传兰先生的《从“上层建筑”到“审美意识形态”——60年来文论教材中文学性质的再定义研究》[40]、童庆炳先生的《新时期文学理论转型概说》[41]和《新时期文学审美特征论及其意义》[42]等。显然,形形色色的具有粉饰效果的“反向遮蔽”,有不少是由于未“细读”甚或是“没读”而只是“挪用”所造成的。

(三)借助“引用”

正如刘梦溪先生所言:“学术发展必须有前人的成果为依凭”[43]。从内里说,成果的依凭表现为阅读→消化→沉淀;從外在看,成果的依凭表现为阅读→消化→引用。故而,借助他人对已有学术文献的引用,研究者能更好地把握学术继承与学术创新的发展脉络,找准进一步研究的方向和切入点。

从文艺学学术史书写的角度讲,借助他人的引用,能在海量的学术文献中找到方向,找到可能是更具创新价值的学术文本,能使学术史的书写不至于过多地受地位、名声、数量等因素的影响,能避免遗漏真正重要的东西。总之,它能让正在书写的学术史更易于成为一部真正展现学术不断创新发展的进步史。

不过,当前国内文艺学文献的引用并不让人乐观,对于学术同行的研究成果,类似于上述现象的错引等,可以说是司空见惯。这里再举些例子略作说明。

童庆炳先生专门探讨或涉及“审美意识形态论”主题的文献,如《审美意识形态论作为文艺学的第一原理》(发表于《学术研究》2000年第1期)、《审美意识形态论的再认识》(发表于《文艺研究》2000年第2期)、《钱中文文艺思想的时代与学术特征》(发表于《学术月刊》2003年第4期)、《在“五四”文艺理论新传统基础上“接着说”》(发表于《文艺研究》2003年第2期)、《怎样理解文学是“审美意识形态”?——〈文学理论教程〉编著手札》(《中国大学教学》2004年第1期)、《文学本质观和我们的问题意识》(发表于《社会科学》2006年第1期)、《实践是“审美”与“意识形态”结合的中介——对近期“文学审美意识形态论”质疑的三点回应》(发表于《文化与诗学》2009年第2期)7篇文章,都颇有学术影响——据“中国知网”2020年6月18日的检索结果,这7篇文章被引用的次数分别为144、122、6、11、54、31、10。然而,细读可知,这些多数为较高或高被引的文章,自身“引用并注释”的个数分别为10、7、6、0、2、0、12,而“引用并注释”同类选题文献的个数则分别为0、0、1、0、1、0、1。其中未“引用并注释”同类选题文献的有4篇,而另外3篇各只有1个的同类选题文献的“引用并注释”,均为钱中文先生的著述。也就是说,除钱中文先生的著述外,童庆炳先生的这7篇文章对其他“同类选题文献”都不加以“引注”,甚至连具有“较量”[44]性质的“答疑”类的文章也不例外。

赞同者对原创者或前赞同者和反对者的成果不引注,这一情形同样出现在“文学审美意识形态论”的反对者所写的文献里。下面,以马驰先生为例加以说明。

单小曦先生在2003年写道:“综而述之,审美意识作为独立的意识类型不过是一定社会意识形态的表现者,不能单独成为一种意识形态。文学与意识形态不同质,文学是‘一种意识形态或‘一种审美意识形态的说法不能成立。当我们说文学具有一定的意识形态性时,其审美因素已经内在地包含其中了。意识形态性的现实实用特征和审美的非功利、超越及自由性特征使两者具有天然的相斥性,它们不可能融汇成为一个实存事物。所谓‘审美意识形态之说,不过是人为虚构和神化出的概念。”[45]

对于单小曦先生这样的一段结论性文字,马驰先生在2006年几乎是照搬过来:“由此可见,审美意识作为独立的意识类型不过是一定社会意识形态的表现者,不能单独成为一种意识形态。文学与意识形态不同质,文学是‘一种意识形态或‘一种审美意识形态的说法就很难成立。当我们说文学具有一定的意识形态性时,其审美因素已经内在地包含其中了。意识形态性的现实实用特征和审美的非功利、超越及自由性特征使两者具有天然的相斥性,它们不可能融会成为一个实存事物。所谓‘审美意识形态,其实是一个不能成立的虚幻概念。”[46]

对比可知,在200多字中,差别的地方只有非关键性的20多字——包括“综而述之”改为“由此可见”、“不能”改为“就很难”、“融汇”改为“融会”、“不过是人为虚构和神化出的概念”改为“其实是一个不能成立的虚幻概念”等。尽管单小曦先生的观点存在值得商榷的问题[47],但毕竟是他所思所想的成果,取用之理当作为引注。然而,马驰先生却连一个简单的交代如夹注之类的都没有。

由上可见,借助“引用”来书写文艺学学术史会面对诸多的问题。概括地说,问题及其挑战主要有下列两种情况。

问题之一是“不引”,特别是那些“高地位”学者的“习惯性不引”。这种情况所带来的后果往往是进入“马太效应”的怪圈——“习惯性不引”的“高地位”学者往往会像滚雪球一样地被引用,而先前那些该被引而没被“高地位”学者引用的创新性文献反倒随着时间的推移而完全“被忽略”了,接着便是学术源头难以看清,持续发展的学术史难以延续,要书写文艺学学术史就得从“习惯性不引”的“高地位”学者写起,因而本该描绘出以创新发展为已任的“文艺学共同体”也就变成了由少数玩学术游戏的“文艺学小团体”。

问题之二是“错引”。这种情况所带来的直接后果是增加了同类选题后续研究的成本,间接后果则是把学术史的书写引入到了一个有着烟雾缭绕着的迷宫,让那些学力不济的或者是图省事的书写者只能跟着感觉走,只能一起编织着美丽的“学术谎言”,使本该真实地呈现继承与创新轨迹的学术发展史变成了一部以“学术寡头”为核心的“学术变相”运动史。

诚然,“借助引用”来“去遮蔽”在当前“引用生态”乃至学术生态背景下有着不小的困难,但只要借助学术同行少许有价值的引用,再加上小心求证,就能够辨别出那些是属于“作者不真、年代不实或内容造假”[48]的注水式文献和引用,并在互参互照的基础上重返学术现场,对“原生文献”[49]的价值做出比较准确的判断,从而还给文艺学学术史以真相。

四、结语

从个体局限性的角度讲,完全做到不遮蔽的文艺学学术史书写是很难想象的,尤其是在“来源文献量”[50]快速增加的今天。众所周知,当下从事文学研究的人以万计,即便局限在文学的各个二级学科来看,从事研究的人数普遍也是以千计。这样庞大的研究队伍,加上学术行政管理部门采用的学术评价标准通常是“数量化和级别化”[51],结果,在“学术批评”“严重缺失”[52]且普遍“非学术化”[53]的同时,一方面是论文有高的产出量,另一方面则是论文多低质化。面对海量且是鱼龙混杂的文献,任何严肃的学者都会视“文艺学学术史的书写”为难事,因为这不仅仅是一种要有长期积累作支撑的艰苦的智力劳动,而且还必须“顺着前人的思想去思想,随着前人思想之展开而展开”[54],故也是一项在决定动笔之前须耗费大量的时间去对纷繁复杂的文献进行查证、比对的极其琐细的工作。

尽管文艺学学术史书写艰难且不易于完善,但由于其对学术建设与发展具有重要的意义,所以仍需要有敢于“攀登”的学人去书写。只是,如果“攀登者”在攀登时,能够更多地想到将会永不褪色的是那些“由热血和汗水浸泡而成”且给人类带来莫大教益的深邃的学术思想[55],而非那些转瞬即逝的学术个体、学术讲座、学术会议、学术刊物、学术组织;能够更多地想到学术是否能真正发展“很大程度上取决于创新者和他们的创新思想被学术界所推崇的程度”[56]而非“写作者和他们的重复性著述被圈内人所吹捧的程度”;能够更多地想到学术史书写是在为学术的“‘创新发展树立‘标杆”[57]而非学术界好友们的“狂欢”;能够更多地想到“立得住”的学术史书写需要“把确证完全基于证据之上”[58]而非凭借个人的“信念”、想象或者偏好,那么,其书写的遮蔽就一定会大大地减少。而在最大限度地还给文艺学学术史以“客观性”[59]的同时,也会为后继者展现出可以期待的创新前景和努力方向。

参考文献:

[1]凌继尧.“审美意识形态”的学术史研究[J].江苏行政学院学报,2016(5):17-22.

[2]邢建昌,等.20世紀80年代以来文学理论的知识生产及其相关问题[M].北京:人民出版社,2019:326-327.

[3]鲁枢元,刘锋杰,等.新时期40年文学理论与批评发展史[M].杭州:浙江文艺出版社,2018:339-340.

[4]李西建,等.守持与创造——文学理论的知识生产与创新[M].北京:人民出版社,2018:209.

[5]王确.从文学主体论到主体间性与审美意识形态论——遥望五四传统的改革开放40年中国文论[J].文艺理论研究,2019(3):59-67.

[6]刘海.作为“事件化”的“审美意识形态论”[J].沈阳工程学院学报( 社会科学版),2016(2):162-167.

[7]李映冰.文学审美意识形态论的发生、流变与拓展[J].青海社会科学,2016(2):163-168.

[8]王进.审美意识形态论批判[J].粤海风,2015(5):47-51.

[9]粟世来.文学的本质与审美意识形态[J].齐鲁学刊,2010(4):119-123.

[10]彭修银,侯平川.审美意识形态与文学属性论[J].马克思主义美学研究,2010(1):103-112.

[11]程正民.“文学审美意识形态论”和理论创新[J].文化与诗学,2009(2):34-46.

[12]刘锋杰.“文学是审美意识形态”观点之质疑[J].安徽师范大学学报( 人文社会科学版),2008(2):149-152.

[13]李育红.重新审视文学审美意识形态论[J].文艺争鸣,2008(3):72-79.

[14]郑惠生.“文艺学批评”的理论构建[J].华文文学,2017(6):62-71.

[15]王淑秧.论文学的本质特征[J].学习与探索,1987(3):110-115.

[16]童庆炳.审美意识形态论作为文艺学的第一原理[J].学术研究,2000(1):112.

[17]钱中文.最具体的和最主观的是最丰富的——审美反映的创造性本质[J].文艺理论研究,1986(4):7-23.

[18]钱中文.论文学观念的系统性特征[J].文艺研究,1987(6):13-30.

[19]郑惠生.审美时尚与大众审美文化[M].北京:中国文联出版社,1999:7.

[20]张清民.审美意识形态:历史贡献与理论局限[J].湖南社会科学,2011(5):162-169.

[21]董学文,凌玉建.文学本质界定中“意识形态”术语复义性考略[J].苏州大学学报(哲学社会科学版),2009(1):56-61.

[22]陈传才.艺术本质特征新论[M].北京:中国人民大学出版社,1986.

[23]李培坤,李建军.轻轻地撩起缪斯的面纱——陈传才教授著《艺术本质特征新论》评介[J].唐都学刊,1991(4):35-37.

[24]李心峰.“审美意识形态”说与新时期艺术本质研究[J].黑龙江社会科学,2006(4):83-91.

[25]郑惠生.如何书写“审美文化研究”史——就《当代中国文学批评观念史》一书与高建平等先生商榷[J].美与时代(下),2020(3): 31-34.

[26]郑惠生.“文艺学批评”建设进路:实践、理论和机制[J].汕头大学学报(人文社会科学版),2020(3):34-35.

[27]冯宪光.从意识形态论到审美意识形态论[J].湖南师范大学社会科学学报,2007(1):89-95.

[28]钱中文.文艺理论的发展和方法更新的迫切性[J]文学评论,1984(6):9-12.

[29]张剑桦.钱中文文学观述要[J].许昌师专学报(社会科学版),1996(4):37-42.

[30]钱穆.中国学术思想史论丛(卷七)[M].合肥:安徽教育出版社,2004:261.

[31]沙姆韦.文学研究中的明星制度[M]//威廉斯,编著.文学制度.李佳畅,穆雷,译.南京:南京大学出版社,2014:206.

[32]福柯.说真话的勇气:治理自我与治理他者Ⅱ[M].钱翰,陈晓径,译.上海:上海人民出版社,2018:15.

[33]雷斯尼克.科学伦理学导论[M].殷登祥,译.北京:首都师范大学出版社,2019:50.

[34]傅其林.从“形式的意识形态”理论审视文学审美意识形态论的合法性[J].文化与诗学,2009(2):75.

[35]韦伯.学术作为一种志业[M]//韦伯.学术与政治.钱永祥,等译.上海:上海三联书店,2019:173.

[36]皮埃尔-马克·德比亚齐.文本发生学[M].汪秀华,译.天津:天津人民出版社,2005:27.

[37]张亚骥.文学“审美意识形态”论的发生、发展及论争[J].合肥师范学院学报,2009(1):15-20.

[38]钱中文.评波斯彼洛夫的《文学原理》——兼评苏联的其他几本同类著作[J].文学评论,1984(4) :89.

[39]谭好哲.新时期基本文学理论观念的演进与论争[M].北京:人民出版社,2019:99-100.

[40]刘锋杰,尹传兰.从“上层建筑”到“审美意识形态”——60年来文论教材中文学性质的再定义研究[J].文艺争鸣,2013(9):6-14.

[41]童庆炳.新时期文学理论转型概说[J].江西社会科学,2005(10):7-22.

[42]童庆炳.新时期文学审美特征论及其意义[J].文学评论,2006(1):69-74.

[43]刘梦溪.中国现代学术要略(修订版)[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2018:183.

[44]郑惠生.“文艺学批评”建设:创新的视角[J].汕头大学学报(人文社会科学版),2019(7):19-28,94.

[45]单小曦.“文学的审美意识形态论”质疑——与童庆炳先生商榷[J].文艺争鸣,2003(1):60-63.

[46]马驰.论文学的本质与审美意识形态[J].学术月刊,2006(7): 117-122.

[47]郑惠生.学术上的否定岂能违反逻辑与基本常识——对单小曦先生《“文学的审美意识形态论”质疑》的学术批评[J].汕头大学学报(人文社会科学版),2005(1):18-20.

[48]张三夕,刘烨.论作为一种文学研究方法的文献学[J].湖北大学学报(哲学社会科学版),2019(4):39-43.

[49]何建新.高校原生文献资源建设及其服务方式[J].大学图书情报学刊,2014(5):56-59.

[50]李晓红.要慎重使用“来源文献量”作为衡量科技期刊质量的指标[J].中国科技期刊研究,2004(4):419-420.

[51]郑惠生.文艺学批评的功能[J].汕头大学学报(人文社会科学版),2018(12):26-35.

[52]郑惠生.从学术期刊看当前文艺学批评的严重缺失——以《中国社会科学》、《文学评论》、《文艺研究》等为样本的分析与探讨[J].汕头大学学报(人文社会科学版),2010(4):19-27.

[53]郑惠生.文艺学批评“非学术化”批判——学术批评研究之一[J].学术论坛,2010(8):87-91.

[54]徐武军,徐元纯.士当何为:徐复观先生谈思录[M].成都:四川人民出版社,2019:19.

[55]郑惠生.值得学界关注和探讨的著述——对妥建清教授《颓废审美风格与晚明现代性研究》的学术批评[J].新疆大学学报(哲学·人文社会科学版),2020(4):108-116.

[56]斯密茨.法学的观念与方法[M].魏磊杰,吳雅婷,译.北京:法律出版社,2017:117.

[57]郑惠生.文艺学学术史书写的艰难、缺陷与根基[J].南京邮电大学学报(社会科学版),2020(4):71.

[58]费德曼,柯内.证据主义[M]//莫塞,纳特.人类的知识:古典和当代的方法. 厦门大学知识论与认知科学研究中心,译.厦门:厦门大学出版社,2018:477.

[59]梅吉尔.历史知识与历史谬误:当代史学实践导论[M].黄红霞,赵晗,译.北京:北京大学出版社,2019:321.

作者简介:郑惠生,博士,汕头职业技术学院教授。研究方向:美学、文艺理论。