再创造式音乐治疗在精神科康复护理中的作用

何艳,杜荣荣,张景明,潘志芳

严重精神障碍患者因缺乏自知力、存在伤害自身(或他人)安全的危险,急性发病期以非自愿住院,常收治于精神科封闭式管理病房。探索符合患者心理需求的安全、人文、优质的康复护理,成为精神科护理管理的重要内容。再创造式音乐治疗是指被治疗者直接参与表演及创作等音乐艺术活动,提高患者学习分析判断能力,培养团队合作交流意识,增进患者身心健康的一种音乐治疗方法[1]。本研究拟采用再创造式音乐治疗对精神科封闭式管理病房的住院患者进行临床干预,以期分散患者病态注意力,缓解精神病性症状,提高患者的社会兴趣和社会能力。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料选取2020年5―11月浙江省舟山市第二人民医院重症精神科女病房收治的住院患者60例。纳入标准:(1)符合国际精神障碍诊断标准与分类方案第十版(ICD-10)的诊断标准[2];(2)住院治疗6周以上;(3)自愿参加本研究,签署知情同意书。排除标准:(1)合并有其他严重躯体疾病者;(2)沟通交流障碍者。按随机数字表法分为对照组和观察组,各30例。对照组年龄20~63岁,平均(42.3±11.0)岁;文化程度:初中以下4例,初中及高中20例,高中以上6例。疾病种类:精神分裂症21例,双向情感障碍1例,偏执型精神障碍5例,癫痫所致的精神障碍1例,精神发育迟滞伴发的精神障碍2例。观察组年龄16~64岁,平均(47.9±12.5)岁;文化程度:初中以下7例,初中及高中19例,高中以上4例;疾病种类:精神分裂症21例,双向情感障碍1例,偏执型精神障碍6例,精神发育迟滞伴发的精神障碍2例。两组上述资料差异均无统计学意义(均P>0.05)。

1.2 方法所有患者均接受系统的抗精神病药物治疗及常规精神科护理,参与病房组织的工娱疗活动,观察组在此基础上进行再创造式音乐治疗。具体如下:(1)入组评估:由责任护士按感觉需求取向进行治疗前评估分析,内容包括患者病情、人格特点、文化程度、情绪状态、兴趣爱好、沟通交往、认知能力、协作精神、合作程度、动手能力、参与意识、持续性及注意力等,重点了解患者的音乐反应、音乐爱好及音乐技能,评估在音乐刺激下,对非音乐领域的优势与劣势[3]。(2)分组:按评估结果,组建“异质化”治疗小组[1],由三分之二以上的社交消极患者和三分之一社交尚积极的患者组成,每组8~10人。(3)课程设计:制定符合患者需求的治疗计划单,通过聆听、演唱及演奏等方式,设计不同音乐课程。(4)实施治疗:以“提升积极情绪、减少负性情绪”为原则,按音乐带给人舒缓放松、愉悦快乐及激情振奋等情感体验为基础,引导患者将注意力集中到音乐中,摆脱精神症状的影响,与音乐产生共鸣,释放内心深处的情感,唤醒内在生命力,激发潜能。(5)疗程:每周治疗3次,60 min/次,6周为1个疗程。

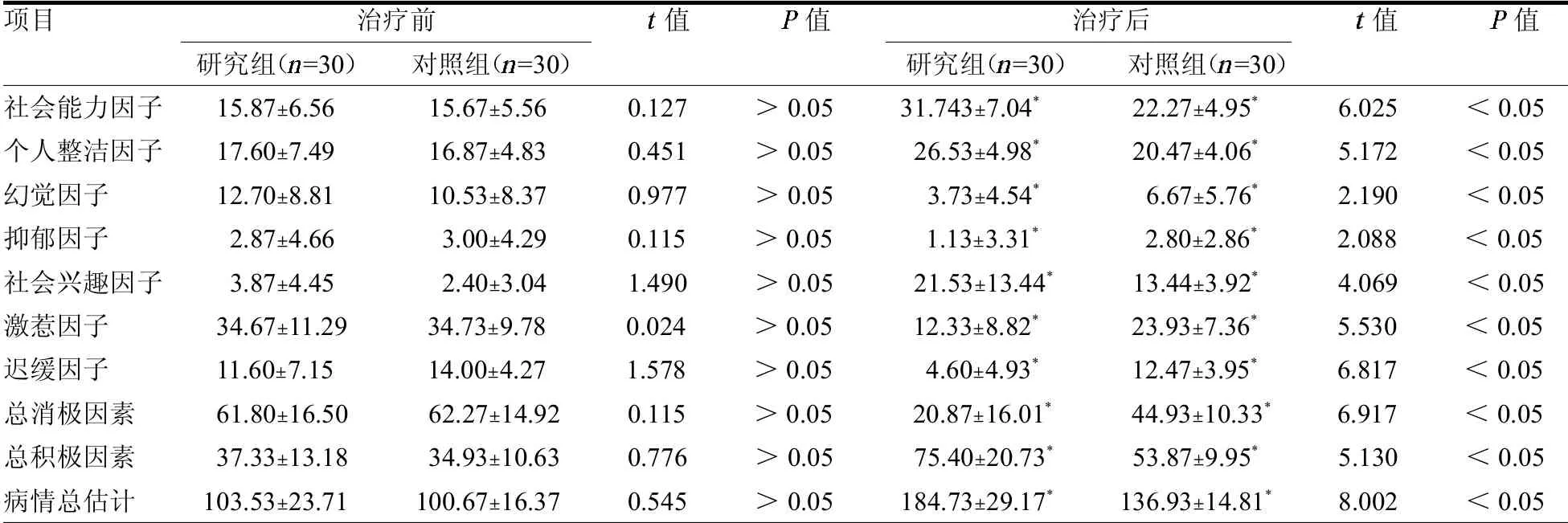

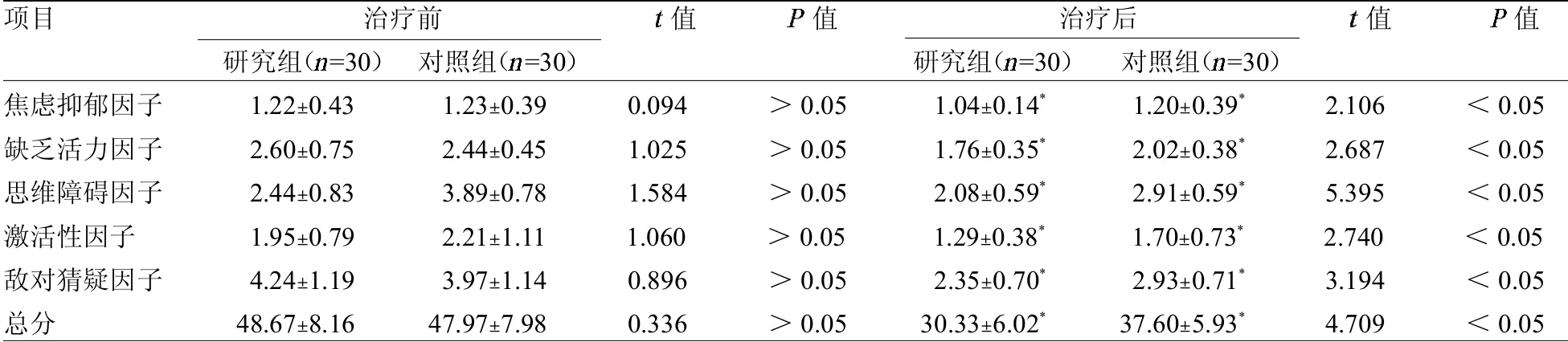

1.3 评价指标采用简明精神病量表(BPRS)[4]评定患者治疗前后病情严重程度和精神病理性表现。该量表包括18项条目,按Likter 7级评分制,所有条目归纳为焦虑抑郁、缺乏活力、思维障碍、激活性及敌对猜疑5项因子,总分越高病情越重,入组标准为35分。采用护士用住院患者观察量表(NOSIE)[4]纵向评定患者治疗前后的病情。量表包括30项,按Likter5级评分制,所有条目归纳为社会兴趣、社会能力、个人整洁、激惹、迟缓、幻觉及抑郁7项因子;其中幻觉、激惹、迟缓及抑郁4项因子分之和为总消极因素;个人整洁、社会能力、社会兴趣3项因子分之和为总积极因素;病情总估计=(128+总积极因素―总消极因素)。

1.4 统计方法采用SPSS 22.0统计软件进行处理。计量资料以均数±标准差表示,组间比较采用t检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

治疗前,两组BPRS及NOSIE评分差异均无统计学意义(均P>0.05)。治疗6周时,两组评分较入组时差异有统计学意义(均P<0.05),两组间差异也有统计学意义(均P<0.05)。见表1~2。

表1 两组NOSIE量表评分比较 分

表2 两组BPRS量表评分比较 分

3 讨论

音乐作为一种缓解心理压力、治疗疾病的方法出现在远古时期,在《黄帝内经》、《说苑》等古籍中均有记载。现代音乐治疗研究发现,音乐具有影响大脑皮质运动中枢活化和抑制作用,绕开认知过程直接刺激情绪、情感反应[2]。美国著名音乐治疗家Wheeler根据心理治疗分类体系,认为音乐治疗可以从支持性、认知和行为、心理分析和体验的层次,强化患者的健康行为[1]。

本研究遵循再创造式音乐治疗原理,采用以过程为取向,对入组患者的音乐技能不做要求。在为患者创造一个正性引导的治疗环境前提下,积极关注患者参与团体式演唱演奏和音乐技能学习过程中所表现的行为和相互间的反应。每项课程按情境导入、主题探究、讨论分享及总结点评的过程循序推进。在工作人员的鼓励指导下,随着治疗频次的增加,患者逐步摆脱病态思维的桎梏,进一步增加课程参与的主动性、责任性,不仅改善孤僻退缩行为,锻炼患者语言表达能力和人际交往能力,构建病友间互助共勉的情感支持,还能使患者学会与他人合作,克服天马行空、我行我素的浮躁行为,适应集体活动中的角色要求。与此同时,患者在学习训练的过程中,不断地克服困难、解决问题、获得成功的体验,进一步增强患者的学习动机和抗挫折能力,并且泛化到日常生活中的点点滴滴,增强自信心。本研究显示,研究组患者的焦虑、抑郁、激惹、迟缓及总消极因素等因子分均低于对照组;研究组患者NOSIE量表中的社会能力、个人整洁度、社会兴趣、总积极因素、病情总估计等分值均高于对照组(均P<0.05),与Tseng等[5]及Kavak等[6]的研究报道一致。这说明再创造式音乐治疗对稳定严重精神障碍患者情绪、提高社会适应能力、改善病耻感、促进精神康复具有积极的临床意义。