古人为何不捡贝壳谋生

2021-05-30 10:48李晟

今日文摘 2021年15期

李晟

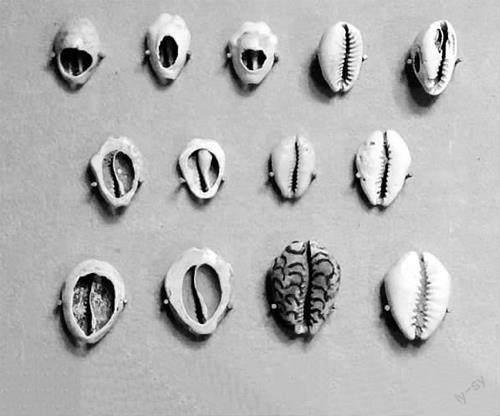

中国钱币博物馆展示的各类商代天然贝

大约夏商时期,贝壳开始被人们当作货币使用。《汉书·食货志下》记载:“大贝,长四寸八分以上,值钱二百一十六;小贝,长一寸二分以上,值钱十。”那么,古代有那么多穷人,他们为何不多捡一些贝壳让自己富裕起来呢?

路途遥远

被人们当作货币使用的贝壳是生长在海边的一些特定种类的贝壳。在古代,大部分人居住在比较适合种植粮食的内陆地区,如果他们想获得贝壳,就必须千里迢迢地到海边去。对当时的人来说,生存本身就是一个难题,在跨越千山万水去海边的过程中,不但要找到足够的食物,还要对付无数毒蛇猛兽,要想到达遥远的海边,可以说是难上加难。

不易制作

为了方便携带,用作货币的贝壳上通常会钻孔,然后用线把贝壳串起来。这听起来似乎很简单,其实不然。古代生产力极其低下,人们使用的工具很粗陋。贝壳很小,而且既硬且脆,想用粗陋的工具在贝壳上钻出一个小孔很难。用作货币的贝壳有时还要进行打磨和雕刻,这对平民百姓来说是非常困难的,所以普通人基本做不出可以正常流通的贝壳。

使用范围受限

貝壳最初是作为装饰品出现的,后来才用于商品交易,成为货币。这种精致而稀少的“宝贝”通常只有贵族才能拥有,大部分平民百姓日常依然是用以物易物的方式进行交易,所以即使平民百姓获得了贝壳,也没有人与之交易,甚至会被贵族怀疑是偷来的。而且古时严格管理贝币,发现私自制造贝币的人会严惩不贷。所以平民即使历经千辛万苦得到了合格的贝壳,也很难将它作为货币使用。

(郑益荐自《陕西科技报》)

猜你喜欢

今日农业(2021年6期)2021-06-09

小猕猴智力画刊(2021年12期)2021-01-11

儿童时代(2017年5期)2017-07-18

科学导报(2017年43期)2017-07-09

科学导报(2017年43期)2017-07-09

科学导报(2017年43期)2017-07-09

故事会(2017年12期)2017-06-21

小学生导刊(2017年17期)2017-05-17

新闻世界(2016年5期)2016-06-01

小学阅读指南·低年级版(2016年6期)2016-05-14