新乡贤助力乡村振兴的实践探索

缺乏有效引领乡村振兴的精英是当前中国乡村振兴中面临的最大问题,新乡贤的出现无疑为乡村振兴提供了新的出路。陕西F村一大学生返回乡村推行的“绿色菜园”,在一定程度上弥补了以市场为导向的产业生产的弊端,降低了农户的生产风险,并可以覆盖到深度贫困的小农户,让乡村居民用他们擅长的方式参与到村庄发展中来,还原了他们在乡村振兴中的主体地位。

在城镇化迅猛发展的今天,“三农”问题仍是理解当代中国社会转型和阶层结构变迁的枢纽,也是中国问题解决的最终落点。习近平主席指出“三农”问题现仍是全党工作的重中之重。为了更好地解决“三农”问题以及缓解快速城镇化带来的弊端,党的十九大提出了乡村振兴战略。然而,实现乡村振兴目标的关键在于“人”,在乡村社会衰落和乡村精英大量外流的情况下,缺乏有效引领乡村振兴的精英是当前中国乡村振兴中面临的最大问题。如何寻找有效的、合适的振兴人才,成为当下乡村振兴需要考虑的最主要问题。因此,自“新乡贤”这一概念出现,就引起了学界广泛热议,新乡贤无疑为乡村振兴所面临的问题提供了新的出路。

乡村振兴的典型模式及现实困境

随着城镇化与市场化的快速发展,大量的乡村青壮年劳动力外出务工,导致乡村出现空心化及“老弱病残”留守型农业。在此种情况下,大部分乡村无法通过自身来改变现状,必须借助外部力量。因此,从目前来看,乡村振兴的两种典型模式分别是:“自上而下的政府项目输入模式”以及“由外到内的资本进乡模式”。这两种模式的共同点都是从乡村外部向乡村内部输入资源,通过投资乡村产业,以乡村产业的振兴促进乡村整体振兴。这两种模式无疑为乡村振兴做出了巨大的贡献,大幅度改善了农村基础设施建设,提高了农村居民的生活水平。但随着乡村振兴的深层次发展,这两种乡村振兴模式的问题也随之暴露出来。

首先,不管是“项目输入”还是“资本进乡”,乡村振兴的动力源均来自于村庄外部,是一种政府与资本主导下的“外源型”“依附式”发展模式(熊万胜、刘炳辉,2017)。对于“输入”及“引进”的项目,乡村居民不能选择只能被动接受,他们只是“无意识”地参与。这使得本应该起辅助作用的政府和资本公司,变成了乡村振兴的主体,削弱了乡村居民参与振兴乡村的积极性,同时也削弱了乡村居民在乡村振兴中的主体作用。

其次,乡村产业的理想状态是打造“一村一品”,但现实情况是,由于中国很多地区村与村之间相隔不远,在自然条件和人文条件上都有极大的相似性,因此,很难做到“一村一品”。因而导致乡村产品的同质性比较强,产品受市场影响比较大。很容易陷入低水平、同质化竞争和生产过剩(叶敬忠,贺聪志,2019)。给乡村产业市场带来更多不确定的风险。

另外,很多项目只是为了完成各级政府设立的目标,并不能因地制宜,仅依靠外部资金扶持,没有持续性;还有一部分产业是由外部农业公司入驻兴办,这种情况下农村居民只是生产流通环节的一个环节,承担生产风险的同时获益并不多。

小农生产及“绿色菜园”计划

刘某是陕西F村人,对村庄的情况十分了解,亲身经历了F村这些年的发展。2016年大学毕业后,刘某选择回到了村庄,他想在F村既有条件的基础上探索一条符合F村实际情况的乡村振兴之路。F村虽然离城市不远,但是自然风光并不算是秀美,因此很难发展乡村旅游。村庄青壮年外流严重,村里大多都是老弱病残,鉴于以往产业振兴的失败例子,刘某也不想继续走产业生产的道路。一次偶然的机会,在与朋友谈起城市的有机蔬菜及蛋肉很贵时,他决定尝试号召村民们耕种有机蔬菜并将这些蔬菜售卖到附近城镇,即“绿色菜园”生态计划。

但刘某没想到的是,在计划施行之初,就遇到了困难,在化肥、杀虫剂广泛应用的现代农业时代,如何说服农民种植有机食物成了计划开始时最大的问题。

于是刘某想到个办法,就是动员了父母和几个亲戚,在自家的田地里先开始种植。在蔬菜进行售卖的时候,刘某发现他们的蔬菜比菜市场同种类其他菜农贩卖的蔬菜的价格要贵一倍。但使他们蔬菜遇冷的真正原因并不是菜价的问题,而是消费者并不能信任他们,他们证明不了自己的蔬菜是真正的有机蔬菜。他们奔走了西安的几个菜市场,虽然销售量并不好,但是刘某发现,购买有机蔬菜的主要群体是年轻人,尤其是家里有孕妇或是小孩的年轻人。菜市场的主要购买人群是退休老人,他们主要在意的是经济实惠,但绿色蔬菜的消费群主要是中高收入的年轻人群体。于是刘某决定马上退出菜市场,转而向高档小区及私立幼儿园进行推售。

在高档小区,刘某采用的是在小区门口印发传单及发放有机蔬菜的方式进行推售。传单上印有村庄的地址、具体蔬菜的种植过程及成熟时长,还印有村民们在田地里劳作的照片,以及如何订购蔬菜等内容。刘某先是选择了三个小区,每天晚上六点在小区门口发传单和两种蔬菜,每个小区发放三天。最后获得了三十多个客户。刘某将这三十多个客户建成一个微信群,每周二他会在群中预告这周五会有哪些蔬菜并发起微信群接龙,客户就可以直接在微信上下订单并缴纳预付款,之后他每周五会先后到这三个小区门口送有机蔬菜。开始时,下单的客户还很多,到后来却越来越少,部分客户反应,刘某他们的蔬菜处理的太过潦草,导致到客户家时蔬菜上面还有很多土,有的甚至还有活的虫子。

在私立幼儿园,刘某通过朋友介绍,在与园长沟通后,一家幼儿园很有意向和刘某长期合作。但在供货几次后,幼儿园方面以每次供应的菜品种类及数量不能保证,产品包装简陋,及蔬菜处理起来比较麻烦为由停止了与刘某的合作。

高档小区和幼儿园的这次经历虽然并不算是成功,但刘某认识到,有机蔬菜是有很大市场的,但首先要取得顾客的信任,其次是要改善包装。于是,刘某决定针对高档住宅小区进行再次试水。有了之前的经验,这次在包装及菜品的筛选上刘某都进行了把控,很快刘某就拥有了相对稳定的客户,有的客户不放心还真的去村庄现场看了情况,回去后又对小区中其他人及亲朋进行了宣传,就这样客户群体稳步增加。同時,在村庄中,参与的农户也逐渐增多。

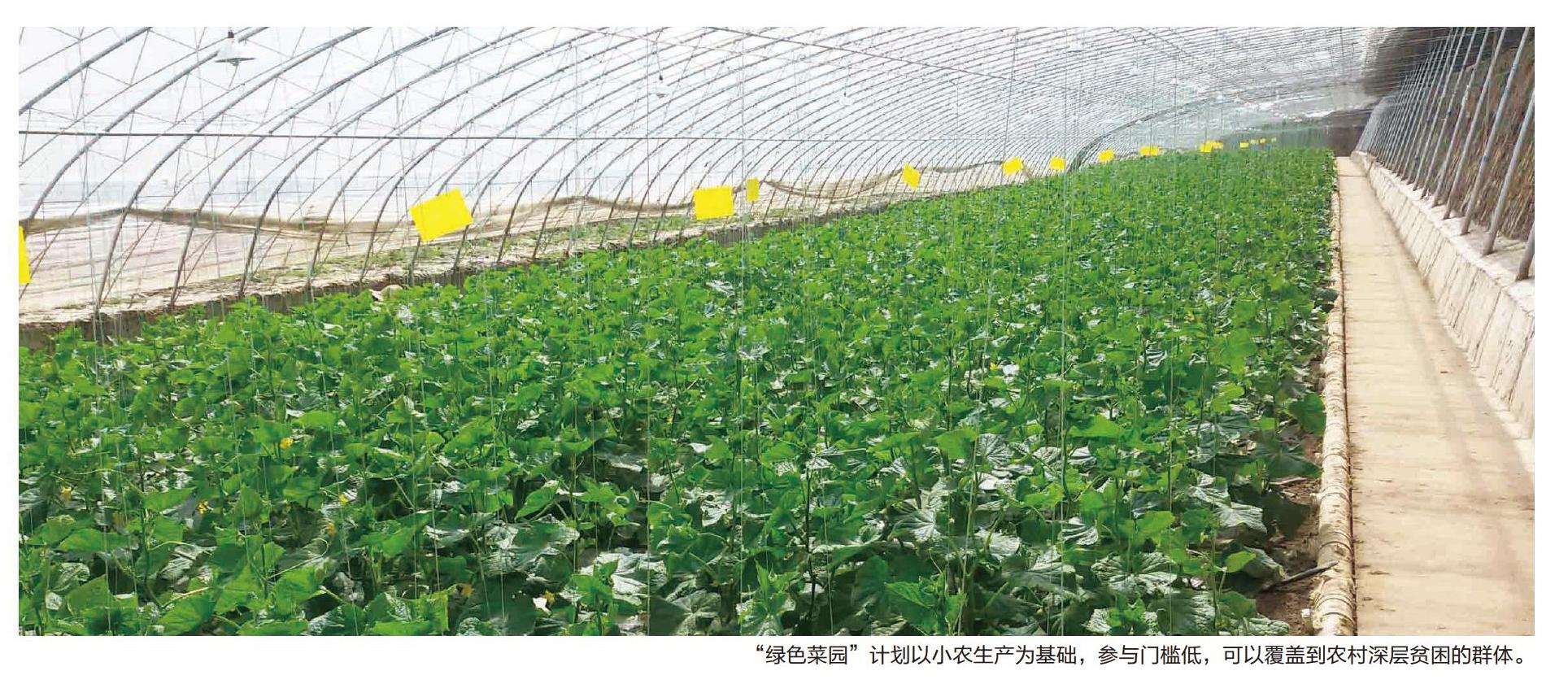

“绿色菜园”计划的特点及乡村振兴功能

首先,“绿色菜园”计划以小农生产为基础,参与门槛低;只要家里有耕地并且有劳动能力的农村居民都可以加入,因此可以覆盖到农村深层贫困的群体。“绿色菜园”以当地的自然条件为依托,从农户有什么出发,而不是像产业生产中从市场的需求出发,“强迫”农户种什么。因此,在一定程度上可以提高农村居民的参与积极性。

第二,削减了农产品的中间流通环节,更多地让利给农户;产业振兴一般的方式是通过建立企业,使农户耕种一种或几种农产品,然后由企业统一收购、加工、包装再进行流通销售,这中间会有多个环节,层层削减之下农户得到实际是比较少的,除此之外农户还要承担市场风险。“绿色菜园”模式是将农副产品的流通环节降到最少,采用网络预订的方式产生订单,需要多少采摘多少,既避免了浪费,同时也节约了成本。

第三,可以提供多样的农副产品供城市客户选择,避免了因一种农副产品生产过量造成的滞销风险。而且主流农副产品无限市场对“绿色菜园”影响不大,绿色菜园提供的农副产品的特点是有机、纯绿色,只有主流市场上的绿色产品的价格波动时才对“绿色菜园”的销售有所影响。而相对于其他绿色农副产品,“绿色菜园”因为省去了运输、储存等成本,因此在价格上还是非常有优势的。

第四,“绿色菜园”建立在买方信任的基础上,如何获取买方的信任是计划推行的关键。

目前,F村基本上所有有劳动能力的小农户都参与了“绿色菜园”计划,绿色菜园给他们带来稳定的收入。由于中间环节较少,农户们种植的蔬菜很快就可以获得收入,这激发了农户们的种植热情,在不改变原耕种习惯和生活方式的情况下改善了生活。同时也将“多劳多得”的观念成功地灌输下去,促进了农村从被动振兴到主动振兴的振兴观念的转变,还原了乡村居民在乡村振兴中的主体地位。“绿色菜园”小农生产计划覆盖到了产业生产没有覆盖到的深度贫困的农户,为农村脱贫攻坚也做出了一定的贡献。

总结与讨论

“绿色菜园”计划是以村庄大学生为代表的新乡贤通过振兴小农助力乡村振兴的一次成功尝试。“绿色菜園”计划在一定程度上可以弥补产业生产的不足,为乡村振兴除依靠产业振兴外提供一种方法。而事实上,乡村振兴的方式本身就应该是多样的与互相补充的。

在乡村发展之初,政府及外部资本等“外生”力量是促进乡村发展的主要动力因素,政府通过行政手段可以在短时间内聚集起大量的人力与物力,可以有效弥补农村地区在对村庄进行基础设施建设时所面临的资金不足问题,可以帮助村庄在相对较短的时间内完善村庄的基础设施建设与提升村庄公共服务。但是,随着乡村的进一步发展,过多的“外生”力量便会限制乡村居民作为乡村振兴与发展的主体地位作用的发挥,进而影响乡村社会的活力。此时,政府及其他外部资本应该从乡村振兴的主导角色向辅助角色转变,应激发村庄内部资源的活力,将村庄本身变成乡村振兴的主要动力,实现由外生型发展向内生型发展转变。

而村庄的内部资源中,除了人力资源外的其他资源在发展到一定阶段都会面临“要素受益递减”规律,只有人力资源是惟一一个可以被无限开发与利用的资源。因此,乡村振兴的关键在于培育以新乡贤为主的乡村振兴新主体。本文案例中的刘某作为“绿色菜园”计划的主要策划人和推动者,原来的身份就是F村村民,但在计划推行之初也遇到了一系列问题。因此,新乡贤如何在乡村中获得身份的有效性,如何获取村民的信任等是各级政府及学界需要考虑的主要问题。

“绿色菜园”计划虽然在现阶段取得了一定的成功,但是随着“绿色菜园”参与人数的增多,规模的增大,一些问题也不得不思考:

“绿色菜园”计划是建立在“信任”的基础上,如何维持顾客的信任,如何对小农户进行监管就变得尤其重要。在开始时参与农户并不多,刘某几个人可以负责监管,但是随着参与农户的增加,监管也变得麻烦起来。如何提高农村居民的契约意识,如何开展监督工作是未来“绿色菜园”需要深思的问题。

“绿色菜园”模式走小农生产的路线,针对的消费群体主要是城市中有中高收入的青年群体。但随着农户的增加,就不得不再扩充新的客户群体,于是就势必再加入营销环节,随着中间环节的增加,小农生产的绿色蔬菜是否在价格上面还有优势。而且随着农户的增加,绿色蔬菜的供应量增大,是否会面临着跟产业生产相似的困境,面临着同质性商品竞争,生产过剩导致价格下降。

本文所探讨的“绿色菜园”小农生产模式,是以村庄居民为振兴主体,在新乡贤的引领下依靠村庄自身资源带动乡村整体发展,希望为乡村振兴提供一种思路。小农生产和产业生产都可以为乡村振兴提供力量,在产业生产、规模生产为主流的乡村振兴中应该为小农生产留下一片土壤,让一些深度贫困的农户们可以依靠他们最擅长的方式脱贫,渐进地、逐步地适应现代社会生活。

参考文献

[1]贺雪峰.谁的乡村谁建设——乡村振兴战略的实施前提[J].探索与争鸣,2017(12).

[2]李建兴.乡村变革与乡贤治理的回归[J].浙江社会科学,2015(7).

[3]王春光,单丽卿.农村产业发展中的“小农境地”与国家困局——基于西部某贫困村产业扶贫实践的社会学分析[J].中国农业大学学报(社会科学版),2018(4).

[4]王文龙.新乡贤与乡村治理:地区差异、治理模式选择与目标耦合[J].农业经济问题,2018(10).

[5]熊万胜,刘炳辉.乡村振兴视野下的“李昌盛-贺雪峰争论”[J].探索与争鸣,2017(12).

[6]叶敬忠,贺聪志.基于小农户生产的扶贫实践与理论探索——以“巢状市场小农扶贫试验”为例[J].中国社会科学,2019(2).

[7]张方旭,文军.从“脱嵌”到“嵌入”:个体化视角下农业转移人口市民化的过程分析[J].人文杂志,2016(7).

作者简介

张方旭 社会学博士 陕西师范大学哲学与政府管理学院社会学系讲师,主要研究方向为城乡社会学、社会工作与社会政策等