合肥轨道交通4号线设计分析

中铁合肥建筑市政工程设计研究院有限公司,安徽 合肥 230000

合肥轨道交通4号线是在1号线和2号线工程的基础上续建的线路,2014年通过了国家发改委第二轮轨道交通建设规划批复《合肥市城市轨道交通近期建设规划(2014—2020)》,是合肥市轨道交通“L型”市区骨干线。作为合肥市轨道交通基本网络的骨干线,该项目的建设将极大改善城市交通状况。同时该项目对其他项目的开展也有一定的参考和借鉴意义。

1 合肥轨道交通4号线工程概况

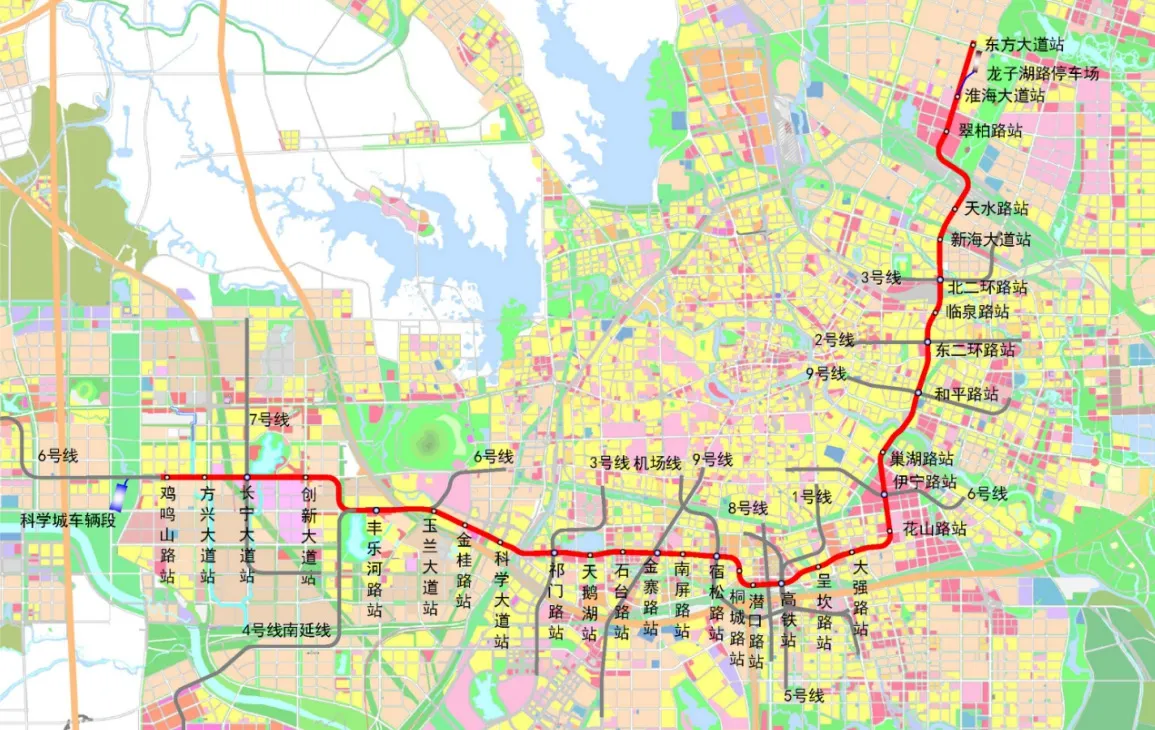

合肥市轨道交通4号线是一条自西向东北的“L型”市区骨干线,西起鸡鸣山路站,北至东方大道站,与3号线构成组合环线,形成“十字+环形放射”的轨道交通线网骨架。全线覆盖合肥市东西向主要客流走廊,串联科技创新基地、政务文化中心、合肥南站中心三大中心,连接了西南、东北两大产业发展带,支撑了“双心两扇两翼”的城市空间发展布局。该项目带动了沿线的高新区、合肥南站中心区、包河商业区、瑶海区等区域的发展[1]。

线路全长41.38km,共设31座车站,均为地下站,其中换乘站10座(见图1)。总投资276.75亿元,于2016年开工,计划2021年底建成。

图1 合肥轨道交通4号线平面示意图

该线路位于合肥市高新区、政务区、新站区,属于江淮波状平原,沿线可划分为5个工程地质单元[2],具体如下所述。

(1)工程地质Ⅰ单元:科学城车辆段—金桂路站(不含),地貌类型为河流侵蚀堆积形成的二级阶地。该范围共6站7区间。

(2)工程地质Ⅱ单元:金桂路站—伊宁路站(不含),地貌类型为河流侵蚀堆积形成的二级阶地。该范围共14站14区间。

(3)工程地质Ⅲ单元:伊宁路站—和平路站(不含),地貌为河流相沉积的南淝河一级阶地、河漫滩。该范围共2站2区间。

(4)工程地质Ⅳ单元:和平路站—北二环路站(不含),地貌类型为河流侵蚀堆积形成的二级阶地及古河道沉积的砂土层。该范围共3站3区间。

(5)工程地质Ⅴ单元:北二环路站—终点,地貌类型为河流侵蚀堆积形成的二级阶地及局部古河道沉积的砂土层。该范围共6站6区间。

由于该工程地质特殊,加上市政规划影响,该工程穿越城市核心区,环境非常复杂。全线车站均为深大基坑,区间建(构)筑物相对密集,多次下穿河流湖泊、国铁线,下穿或侧穿桥桩、重要市政管线等多达100余处,部分地段为河漫滩地层,给项目实施带来了极大的困难。通过归纳总结既有线经验,相关人员针对该工程的车站基坑围护结构及主体结构型式、区间工法及始发接收方式、交通疏解方式进行了标准化研究;针对关键车站、全线风险源进行了重点研究;针对弱膨胀地层、抗浮水位、冻结法等专题进行了创新性研究,并产生了许多新颖的工艺工法。

该项目采用LED光源、智能照明控制系统、智能低压配电及控制技术等高效节能产品及智能化控制技术,节约了能源;场段建筑均按满足绿建2星要求设计,给排水设计充分响应国家提倡雨水利用、节能减排的理念,选用绿色环保的给排水循环利用与节能系统。

2 地铁设计中的技术研究及创新

2.1 远期线路预留换乘实施

4号线与线网规划中的其他8条市区地铁线均形成换乘,该项目具有换乘车站众多的显著特点(远期10个),设计充分考虑人性化,从可实施性、经济性入手进行了多方案研究比选。各个换乘车站均根据线路条件、换乘客流、环境条件等因素综合研究比选确定换乘形式,为乘客提供良好的换乘条件;同时又考虑近、远期结合,为远期线路实施留有良好的衔接条件。对发挥地铁网络化效益、体现轨道交通在城市交通中的骨干作用、实现城市交通一体化发展,具有重要作用。

针对该项目换乘车站众多的显著特点(远期10个),设计充分考虑人性化,从可实施性、经济性入手进行了多方案研究比选,全面论证了换乘站方案的合理性和可行性。为远期线路换乘的车站预留必要的工程实施条件,与既有线换乘时,选择换乘客流冲击小的换乘方式。换乘车站出入口优先考虑共享的原则,统一布局、节约用地。

2.2 4、6号线拆分运营研究

依据线网规划和建设规划对4、6号线拆分运营的需求,为了充分论证拆分的必要性和合理性,项目组编制了《4、6号线预留拆分和贯通运营条件专题报告》,并通过了专家评审。经深入研究论证,该项目设丰乐河路站为双岛四线车站,4、6号线在丰乐河路站实现同台换乘,并且兼顾小交路折返,既能满足近期建设和运营要求,又能方便拆分后的运营管理及乘客换乘,还对设备系统进行了兼容性预留,具有良好的前瞻性。

2.3 直膨式蒸发冷凝技术

根据合肥轨道“技术成熟、安全可靠、节能高效、环保卫生、维修简便的设备”原则,对部分协调附属用地困难的车站推荐采用蒸发冷凝技术。

风墙型蒸发冷却直膨式空调系统充分利用风道中既有面积,提高了风道的利用效率。同时,将压缩机及冷凝器直接置于空调机组内,摒弃了传统冷冻水及冷却水输配系统,能有效减少空调机房面积。

该线高铁站、呈坎路站采用创新式的直膨式蒸发冷凝技术,即取消地面冷却塔,减少了占地面积,提高了地面景观品质,节约了成本。

2.4 车站形式标准化制定

项目采用12m单柱岛式车站作为全线的标准站,提升了全线车站标准,在不扩大车站规模和增加投资的前提下,通过建筑设计内部挖潜,以车站中部混凝土无障碍电梯代替结构柱,站中心两侧柱距离为10m,车站公共区长度达到90.1m,公共区采用双扶梯+T型楼梯+楼、扶梯布置形式,最大限度地释放了车站空间,体现了以人为本,在后期线路中应予以推广。

2.5 弱膨胀土地层地铁结构设计

该工程南淝河一级阶地和二级阶地范围内分布的黏土②、黏土③、黏土④层均具有膨胀性,具有显著的吸水膨胀和失水收缩的变形性能,因此该线受膨胀土影响的范围较大。参考国内相关文献[3-5]以及类似地层市政工程设计施工经验,在基坑支护结构设计中采用“短开挖(指基坑开挖深度不宜过大)、快封闭(一边挖一边对桩间暴露土体进行挂网喷砼,保证土体的临空面在最短时间内封闭)、强措施(由于桩间土体有膨胀性,为保证桩间土体的稳定,结合合肥地区基坑支护经验,设计采取对桩间挂网喷砼中增加加强钢筋的做法来处理)、防渗入(因雨水渗透、地下市政管线破裂渗漏水等情况造成膨胀土的含水量发生较大变化)、留基土(基坑挖土接近基底设计标高时,宜在其上部做好一定高度预留)”等手段,最大限度地减少了膨胀土的危害[6-7]。

2.6 重视站点一体化等专题设计

该工程项目增加了交通衔接和站点一体化及车辆段上盖开发专题研究,对沿线的交通接驳、每一处一体化方案进行了概念设计,其成果在同类技术中遥遥领先,充分体现了设计的先进性和前瞻性。

3 结束语

地下工程设计控制因素较多,设计人员应在设计过程中多收集相关资料,根据线路特点及现场实地考察情况,在方案设计阶段进行专家多方论证,最终设计出切实可行的设计方案。合肥市轨道交通4号线根据自身特点,形成了上述设计特色与创新,相关经验可供类似工程参考。