广西苍梧县的亲属称谓词研究

谢木连

(吉首大学,湖南 吉首 416000)

一、苍梧县方言和基本亲属称谓概况

广西苍梧县隶属广西梧州市,位居广西东部,梧州北部。东毗广东省封开县,西邻藤县、昭平县,南连万秀区、长洲区、龙圩区,北与贺州市八步区交界。2013年,苍梧县的龙圩镇、大坡镇、新地镇和广平镇划给梧州市龙圩区管辖,梧州市万秀区旺甫镇划回苍梧县管辖,目前全县辖9个镇,即石桥镇、岭脚镇、京南镇、狮寨镇、六堡镇、梨埠镇、木双镇、沙头镇、旺甫镇,县城所在地为石桥镇。

根据《中国语言地图集》的划分,广西苍梧县方言属于粤语勾漏片。苍梧县内居民普遍使用粤语,少量使用客家话、瑶语,以粤语为母语的人口占全县总人口的98%。按主要语音区别特征,大体划分为东安片,沙头、石桥、木双、黎埠、六堡;抚河片,旺甫、岭脚、狮寨、京南,以旺甫为代表。苍梧县粤语文白异读现象不明显,词语多保留古汉语成分,如“吾”“翁”“爹”等。

本文选取抚河片代表点旺甫镇、东安片木双镇以及县城石桥镇三个乡镇的基本亲属称谓词进行对比研究,从而揭示苍梧县方言亲属称谓词的特点。

二、广西苍梧县方言亲属称谓系统特点

(一)构词特点

1.多用单音节语素

广西苍梧县方言中的亲属称谓词多数可以用单音节语素来表示,如“翁”“爹”“爸”“妈”“叔”“婶”“哥”“舅”“姐”等。

2.词缀使用频率高

粤方言亲属称谓词中存在大量词缀,如“阿、老、细”等。如前缀“阿”不仅可以出现在亲属称谓词前,如“阿公、阿爸、阿妈”;也可以出现在人名前,如“阿兰、阿文”等;还可以出现在表示排行的基数词前,如“阿三、阿五”。“老”作为一个后缀,不管是在男性称谓词前还是女性称谓词前都可以使用,并且只能用于比自己高两辈的亲属间,例如“父亲”喊“舅舅”是“舅翁”,孙辈就得喊“舅翁老”,体现了辈分的不同。“细”是前缀,在苍梧县方言里可以用来统称自己的弟弟妹妹,不论排行,并且多用于背称,如可以说“这是我第(排行)个细佬/细妹”。

(二)同指异名和同名异指现象

1.同指异名

同指异名即同一亲属称谓用几个不同的称呼,即同义语素。

(1)不同乡镇间存在差异

即使同属于一个县,但是不同的乡镇间也存在着方言差异,即同一个亲属称谓有不同的表现形式。如:

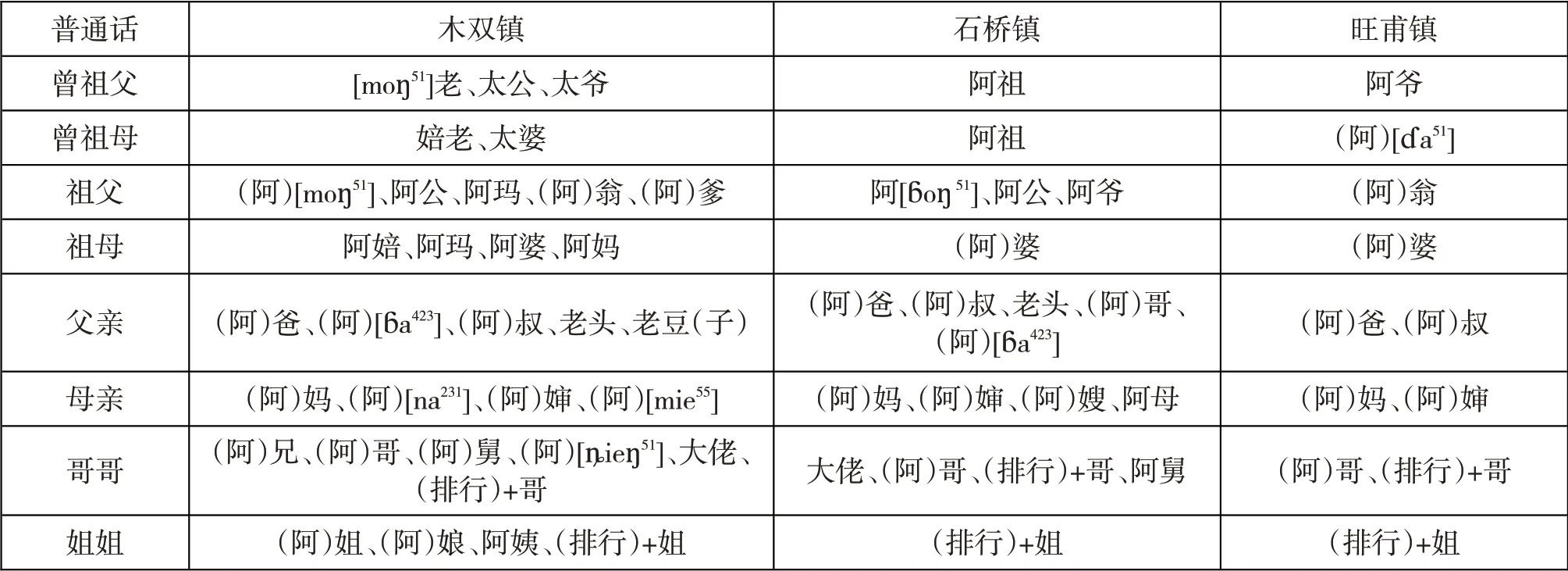

表2 亲属称谓词比较表(部分)

表中几乎每个亲属称谓在三个乡镇都有不同的用词,石桥镇和旺甫镇相对比较简单,木双镇比较复杂。某些称谓词在其他两个乡镇出现的,在木双镇里都有,如“哥哥”,石桥镇中有“大佬、阿哥、(排行)+哥、阿舅”等说法,旺甫镇中有“阿哥、(排行)+哥”,而木双镇中综合了石桥镇、旺甫镇的说法。

(2)同一乡镇内部存在差异

即使同一个乡镇中,同一个亲属称谓词也存在用不同语素来表示的情况,其中区别最大的是“父亲”的说法。在木双镇就有“阿爸、阿[ɓa423]、阿叔、老豆(子)”等几个不同的称呼;再如“哥哥”,也有“阿兄、阿哥、阿舅、阿[ȵieŋ51]、大佬、(排行)+哥”六种不同的叫法。

2.同名异指

“同名异指”指一个亲属称谓词指代不同的亲属关系,苍梧县方言中的三个乡镇普遍存在这样的现象。如“阿翁/阿公”既可以指爷爷也可以指外公,“阿婆”既可以指奶奶也可以指外婆。如果要加以区分的话,就在“阿翁/阿公”“阿婆”前面加其所在地的地名,如“木双翁”“新地婆”。“阿[ɓa423]”既可以指大伯也可以指爸爸,“阿叔”既可以指爸爸也可以指叔叔,“阿哥”在沙头镇和石桥镇中既可以指爸爸也可以指哥哥等等。

(三)偏称现象

偏称一般是为了避讳而采用别的称呼,苍梧县方言中一般代之以较疏远的亲属关系的称谓。例如称呼父亲为“阿[ɓa423]、阿叔、老豆(子)、老头、阿哥、大哥”,称呼母亲为“阿[na231]、阿婶、阿[mie55]、阿嫂、阿母、大嫂”。把生父称为“阿叔”古已有之,《阳江志》:“谓父曰爹,亦曰爷,或曰伯曰叔。”而称为“哥”也有历史记载,清梁章钜《称谓录·父》卷一“父自称”目下,就有父亲对儿子自称为“哥”的条目,“湻化阁帖有唐太宗与高宗书称哥哥勅,父对子自称哥哥,盖唐中家法如是,互详子称父注”。而“子称父”目下也有一条儿子称呼父亲为“哥”的。《旧唐书·王琚传》元宗注曰:“四哥仁孝。称睿宗也。”勒长安四年观世音石像铭,中山郡王隆业所造,亦称睿宗为四哥,皆子称父之词。既然称“父”为“叔”为“哥”古已有之,那么苍梧县亲属称谓词是否也由历史沿承而来呢?据当地人称已不得知。

两广地区盛行一种迷信的说法。在1949年以前,中国的婴儿夭折率一直都非常高,根据当时的数据,中国城市的婴儿夭折率大概在20%上下,算上农村地区,估计可以达到25%。当时中国是世界婴儿夭折率最高的国家之一,死亡率要高于当时的菲律宾、马来西亚等国。[1]按照这个比例,那时家里有孩子夭折都是常事,而且,当时普通人家对现代医学的认识不足,也完全不知道怎么挽救婴儿的性命,于是两广地区冒出了不少玄学忌讳。说自家孩子难养活,所以不以“爸爸”“妈妈”称呼自己的父母亲,而以“哥”“嫂”“叔”“婶”或“阿[ɓa423]”“阿[na231]”称之。一般情况下是给自家孩子看了生辰八字,相冲就改叫法,还有就是孩子出生困难,或是一生下来就身体有小毛病的,也得改叫。这种现象并不只是存在于老派中,新派也有。而改叫的使用时期不统一,有些是阶段性的,小时候得用偏称来称父母亲,但是过了某个阶段就可以重新叫“爸爸”“妈妈”了;有些则是终身性的,倒不是因为终身不能喊“爸爸”“妈妈”,而是用偏称习惯了,长大后一时难以改过来干脆就不改了。其中“叔”的称呼有个忌讳,正常来说都可以根据自己父亲排行来喊“阿叔”或者“二叔”“晚叔”,但是如果自己父亲排行第三,按理可以称为“三叔”,但是“三叔”一词在苍梧县方言中用来称自己的父亲是最大的不敬,即带有六亲不认的意味。所以在苍梧县方言中,对自己父亲的称谓可以有“阿叔”“二叔”“四叔”“七叔”“晚叔”等等,但是没有“三叔”的说法。

那么为什么称父为“哥”呢,在苍梧县方言中有它的由来。广西一直是相对落后的地区,百姓普遍以农耕为主,家中多兄弟姐妹,父母白天长时间在地里耕作,家中孩子则由年长的照顾年幼的,故有“长兄为父”之说。而在偏称中,如果不按照“叔”“伯”称之,则用“哥”,因为根据“长兄为父”,即“哥”亦是“父”,“父”亦是“哥”。

(四)从子称

“从子称”即父母在称呼亲属时,不按照自己与被称呼人的关系来称呼,而随子女用同一称谓。芮逸夫管这种叫法为“亲从子称”,凌纯声则管它叫“亲从子名制”,郑贻青则称为“对称”,即随夫(妻)称或随子女称。按照自己孩子的叫法称呼自己的亲属,条件是称呼人必须有子女。

苍梧县方言中“从子称”只用于平辈或晚辈,不用于长辈。并且在苍梧县方言中有两种用法,一种是与孩子用同一称呼来称被称呼人,条件是称呼人必须有子女;另一种是不用同一称呼,称呼人没有子女,但是这种用法是为日后孩子称呼该被称呼人所做的铺垫,一般存在于父母的兄弟姐妹中。

第一种与子女用同一称呼,只用于平辈和晚辈,多存在于女性群体,现在男性也偶尔使用。通常可以根据自己的辈分来称呼长辈,但是当听话人是自己的子女时则可以“从子称”。用于平辈,例如女性“从子称”丈夫的“弟弟”为“排行+叔”,称丈夫的弟媳为“排行+婶”,而丈夫则只需唤其弟弟或弟媳名字即可;用于晚辈,如女性“从子称”孩子的“哥哥”为“排行+哥”,称孩子的姐姐为“排行+姐”。

第二种不与子女用同一称呼,这种用法限制于自己没有子女的人,因为使用该称呼称呼人时自己的子女还没有出生。如男性要称姐姐为“娘”,是因为其以后生出来的孩子需要叫他姐姐为“娘婆”;同理,女性要称姐姐为“阿姨”,因为日后自己的孩子叫她为“姨婆”,此外,称自己的哥哥为“阿舅”或“排行+舅”,因为日后自己的孩子需要管他为“舅翁”或“排行+舅翁”,称表姐为“表姨”,因为日后自己的子女需要称她为“表姨婆”。

(五)长幼有别

在苍梧县方言中年龄对于某些亲属称谓词的使用有影响,即在年轻一代对长辈的亲属称谓中,较年长的称谓词与较年幼的称谓词不同,这个现象在几个代表方言点中都有体现。例如普通话妈妈的姐妹都是“姨妈”,但是在木双镇中妈妈的姐姐喊“姨婆”,妈妈的妹妹喊“婆姨”。“婆姨”一词也存在于陕北、山西一带方言中,陕北地区主要指妇女,山西一带主要指妻子。而在石桥镇中,妈妈的姐姐喊“姨老”,妈妈的妹妹都喊“(排行)+姨”。“姑妈”一词也会因年长年幼的不同而叫法不同,在木双镇中爸爸的姐姐叫“娘婆”,爸爸的妹妹叫“(排行)+姑”;在石桥镇中则是“娘老”和“(排行)+姨”的区别。通过对比,很明显看到,不管是哪个镇,年长的“姑妈”都带“娘”字,这与父亲对姐姐的称呼有关,即前文描述的“从儿称谓”。

三、特殊亲属称谓词形成原因探究

(一)古语词的保留

1.翁

“翁”假借为“公”,可以指称“祖父、外祖父、父亲”以及对祖辈称谓相当的男性的尊称。如:

《广雅·释亲》:翁,父也。

《汉书·项藉传》:吾翁及汝翁。

《方言》:凡尊老,周晋秦陇谓之公,或谓之翁。

“翁”也是对祖辈称谓相当的男性的尊称,如白居易的《卖炭翁》中有“卖炭翁”、杜甫的《石壕吏》中有“老翁逾墙走”“独与老翁别”。“公”在南方方言中多指祖父或外祖父,广州话的“阿公”指外祖父,[2]苍梧县方言的“阿公”“阿翁”既可指称外祖父也可指称祖父。“翁”表示“父亲”义时,只有“家翁”这个称谓,指丈夫的父亲,平时只有从夫称,称“家翁”时一般是背称,如在聊天中提及自己丈夫的父亲时就称“我家翁”,提及对方老公的父亲时称“你家翁”。“翁”表示与祖辈辈分相当的男性时,有“舅翁”。当“翁”单独使用时,表示自己的丈夫,粤语中“翁”指代“老公”是从闽南话借来的,[3]但只能称不在场的第三方的老公,如“xxx是佢个翁(xxx是她的老公)”.因为有了指称“老公”这个意思,所以“姑翁”“姨翁”“娘翁”即指“姑姑的老公”和“阿姨的老公”。

2.爹

“爹”字最早见于魏晋时期,如:

魏晋六朝《梁书》:民为之歌曰:“始兴王,民之爹。”

《广雅》有记载,与“爷”一样,“爹”在唐代只用于指称“父亲”,宋代开始才指称“祖父”。[4]这两种用法在苍梧县方言只有指称“爷爷”一个说法,而且只存在于木双镇的亲属称谓词中。

3.妈

“妈”亦作“嬷”,用来指称母亲、祖母或外祖母。“妈”出现在现代汉语中,多指母亲,也表示对年长妇女的尊称。如:

《水经注》:“广州谓母曰妳,亦曰妈。妈者,母之转声,即母也。”

在苍梧县方言中“妈”缺少了指称外祖母的意思,但也有用来指称祖母的(木双镇),但是与指称母亲的区别在于,“妈”指称“祖母”时,读为“阿妈[ma51]”,而指称“母亲”时读作“阿妈[ma55]”。如:

《阳江志》:“祖父曰亚公,祖母曰亚婆、亚妈。”

4.妗

“妗”指“舅母”,自汉朝已有记载,如:

《说文解字》:“婆妗也。一曰善笑皃,从女今声。”

《集韵》:“妗,美也,一曰女轻薄也。俗谓舅母曰妗。”

明·陆容《菽园杂记》卷七:“《辍耕录》言婶、妗字非古,吴音:世母合而为婶,舅母合而为妗耳,此说良是。”

《花县志》:“母之兄弟妻曰妗母。”

苍梧县方言亲属称谓词(尤其是在木双镇)中的“舅妈”称“妗母”或“妗婆儿”,是从古至今的沿用。旺甫镇和石桥镇中也有称“妗婆”,但只存在于老一辈中,现在大多已经被“舅母”代替。

(二)封建制度观念的影响

中国古代社会尊崇宗法制度,同时社会伦理也占据重要地位。《孟子·滕文公上》就有“父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信”的说法。所以在特定历史时期每个社会成员都有自己特定的位置和相应的角色,苍梧县方言的亲属称谓词无不表现着这一点。

1.娘

“娘”原写作“孃”,指少女。《玉篇·女部》:“孃,女良切,母也。”宋人陈叔方《颍川语小》卷上说:“娘、妈,母也。”[5]“娘”是后起字,唐代开始用来指称“母亲”。但是在苍梧县亲属称谓词中“娘”不用来称呼“母亲”,而是用于男性称呼自己的“姐姐”,这是受“从子称”的观念影响。

2.姨

“姨”是一个汉语形声词,从女,夷声,指的是妻子的姐妹,出自《说文》“妻之女弟同出为姨。从女,夷声”。在苍梧县亲属称谓词中,“姨”都可以用来表示“姨妈”,但是在木双镇的称呼中“姨”还出现在“姐姐”的称谓中,表示女性对姐姐的称呼。属于“从儿称谓”,因此还有“表姨”之称,即“表姐”。

3.舅

“舅”是形声字。从男,臼声。“男”表示是男性的,“臼”表示读音。[6]本义“舅父”,指母之兄或弟。《说文》中写道:“母之兄、弟。妻之父为外舅,从男,臼声。凡异姓之称,不得称父,则舅之。”故“舅舅”一直用以称母亲的兄弟。在木双镇亲属称谓词中“舅”既可用来称呼“舅舅”也可以用来称呼“哥哥”或者“弟弟”,“哥哥”为“阿舅”或“排行+舅”,“弟弟”为“细舅”,但是这是女性对自己亲哥哥或亲弟弟的称呼,故还有称“表哥”为“表舅”。

苍梧县亲属称谓词还体现了夫妇有别,例如女性“从子称”丈夫的“弟弟”为“排行+叔”,称丈夫的“弟媳”为“排行+婶”,而丈夫则只需唤其弟弟或弟媳名字即可,这也体现了古代宗法制度对苍梧县亲属称谓词的影响。

四、结语

本文通过对广西苍梧县方言中亲属称谓词的对比研究发现,广西苍梧县亲属称谓词的特点包括:构词上多可使用单音节语素,词缀使用频率高;存在同名异指和同指异名现象、偏称现象和“从子称”现象;注重长幼之别。其亲属称谓词形成的主要原因为古语词的保留和受古代封建制度观念的影响,虽然等级森严的宗法制度已退出历史舞台,但是在广西苍梧县宗法制度观念还没有消失,体现在“从子称”、偏称等。