基于生态安全格局的国土空间生态修复关键区域识别——以贺州市为例

付凤杰,刘珍环,刘 海

1 广东国地规划科技股份有限公司, 广州 510650 2 中山大学地理科学与规划学院, 广州 510275

国土空间是生态文明建设的物质基础,由生态系统和人类社会相互作用形成[1- 2]。随着生态系统退化、国土空间格局失序和优质生态产品缺乏等问题的出现,国土空间生态修复受到广泛关注[3- 4]。优化生态安全屏障体系,分区分类开展受损自然生态系统修复,建设生态廊道、开展重要栖息地恢复和废弃地修复等是国土空间生态修复的重点[5- 6]。而如何识别国土空间生态修复关键区域,统筹推进山水林田湖草系统治理,构建国土空间生态保护修复格局,实现国土空间优化和生态功能提升,是当前国土空间生态修复面临的难题[7- 9]。

生态安全格局以景观生态学理论为基础,对保护和恢复区域生物多样性、维持生态系统结构和过程的完整性以及改善区域生态环境具有显著意义[10- 12]。构建生态安全格局逐渐成为国土空间生态修复的重要抓手[13]。当前,“源地识别-阻力面构建-廊道提取”已成为生态安全格局研究的一般范式[14- 15]。生态源地指对区域生态安全具有重要意义的生态用地,是构建生态安全格局的基础[16- 17],通常从景观连通性、生态敏感性、生态系统服务价值、生境质量评估、生态风险评估等方面综合选取[18- 20]。阻力面指生态流在穿越土地利用类型时需要克服的阻力,可依据土地利用类型赋值得到[21]。廊道提取多采用最小累积阻力(Minimum Cumulative Resistance, MCR)模型[22- 24]和电路理论[25- 27]。最小累积阻力模型通过寻找源地间最小耗费路径构建生态廊道,是基于现状的生态安全格局[22];电路理论利用电子在电路中随机游走的特性(即随机漫步理论)来模拟物种在某一景观面中的迁移扩散过程[25],通过计算廊道中电流的大小判别廊道的重要性,能识别潜在的生态廊道,并根据电流密度识别生态“夹点”,通过某一区域移除前后电流的变化情况识别生态障碍点。

生态安全格局是景观格局优化的空间表现,国土空间生态修复是对国土空间受损、退化生态系统进行恢复与重建,两者对维持景观格局整体性和生态系统功能完整性均有重要意义。因此,基于生态安全格局识别国土空间生态修复关键区域更具生态学价值。现有研究重视生态安全格局构建技术方法的改进[28- 30],而针对生态修复区域的整体识别研究较少,且集中在生态修复区域的识别和廊道长度的判定[31- 33]。在国土空间生态修复规划编制中,生态廊道宽度及“补丁”的大小则缺少较合理的科学研究,导致国土空间生态修复项目难落实,不利于生态系统稳定性的维持和景观连通性的提升。此外,现有生态修复以工程修复措施为主,缺乏生态要素统筹修复意识,不利于生态系统整体功能发挥。未来需推动以景观为基础,聚焦多尺度景观格局研究,识别国土空间生态保护修复关键区域和最佳生态廊道宽度,分级分类提出生态修复措施,通过整体保护、系统修复实现国土空间格局优化。

以贺州市为研究区,通过生态保护重要性、景观连通性、生态功能重要区域和自然保护区四个方面识别生态源地;根据土地利用类型的植被覆盖程度设定阻力值;依据电路理论提取生态廊道,识别研究区域的生态“夹点”和生态障碍点,利用核密度分析,综合判定生态廊道宽度;并提出生态修复策略,优化生态安全格局,研究可为国土空间生态修复提供参考。

1 研究区概况

贺州市位于广西壮族自治区东部(23°39′—25°10′N,110°34′—112°03′E),处于湘、粤、桂三省(区)的结合部,下辖两区三县,即八步区、平桂区、钟山县、昭平县和富川瑶族自治县,面积11752.46 km2,常住人口约207万人。地势四周高,中间低,总体上由西北向东南倾斜,是南岭山地丘陵地貌。属亚热带季风性湿润气候区,四季分明,光热充足,雨量丰沛,夏季炎热,冬有霜雪,年平均气温19.2—19.9℃。

贺州市生态本底较好,国土绿化成效显著。土地覆被以林地为主,是广西重要林区之一,森林覆盖率高达72.62%,是“国家森林城市”。得益于“山清水秀生态美,城古茶香人长寿”的资源,贺州市被评为“世界长寿市”。

2 数据来源与方法

2.1 数据来源

研究采用的基础数据包括矢量和栅格数据。生态保护重要性数据来源于《广西壮族自治区资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价》阶段性成果;土地利用现状数据来源于贺州市第三次全国国土调查阶段性成果;自然保护区数据来源于贺州市自然资源局等;数字高程模型(Digital Elevation Model, DEM)数据,空间分辨率为30 m,来源于地理空间数据云平台(http://www.gscloud.cn/)。

2.2 研究方法

2.2.1生态源地识别

研究从生态保护重要性、景观连通性、生态功能重要区域和自然保护区等方面识别具有重要生态价值的斑块作为生态源地。生态保护重要性是通过开展生态服务功能重要性和生态敏感性评价集成得到[34],按斑块重要程度划分为5级;斑块重要性指斑块保持景观连通性的重要程度,通过斑块移除前后景观连通性的变化量识别斑块重要性[35-36],研究利用Conefor Sensinode计算得到,并将斑块重要性值划分为5级;生态功能重要区域是利用反地形DEM提取山顶的方法提取研究区域所有山体的顶点[22],设定阈值筛选得到;同时,再叠加自然保护区数据,根据各斑块四个方面综合重要性高低及空间分布情况,选取贺州市生态源地。

2.2.2阻力面构建与生态廊道提取

阻力面指物种在不同景观单元之间迁移时受到的阻碍,是计算物种在克服阻力情况下扩散路径的基础[37]。研究以土地利用现状数据为基础,根据植被覆盖情况,划分为耕地、林地、草地、种植园用地、湿地、水域及水利设施用地、建设用地和未利用土地8类土地利用类型,参考他人研究[14,23-24],设定不同土地利用类型的阻力值,构建生态阻力面。

通过MCR模型模拟物种穿越不同景观基面的过程[38]。模型原理如下:

(1)

式中,MCR为最小累积阻力值;f为最小累积阻力与生态过程的正相关关系;Dij为物种从源地j到景观单元i的空间距离;Ri为景观单元i对物种运动的阻力系数。研究利用Linkage Mapper模块构建生态廊道。

2.2.3生态“夹点”和生态障碍点识别

生态“夹点”指对生态保护具有重要作用的区域。生态“夹点”的识别是将一个节点(生态源地)接地,其他节点(生态源地)分别输入相同的电流,通过迭代运算得到每个像元的累积电流值,电流值较大的区域即为生态“夹点”[39]。生态“夹点”具有高电流密度和不可替代性,该区域的退化或损失极有可能切断生态源地之间的连通[40],应优先考虑栖息地保护。研究通过Pinchpoint Mapper模块识别生态廊道中的“夹点”。

生态障碍点指物种在生境斑块间运动受到阻碍的区域,通过计算清除障碍点后电流恢复值的大小来识别,移除这些区域可增加生态源地间的连通性[41],应进行生态修复。研究利用Barrier Mapper模块识别生态廊道中的障碍点。

2.2.4生态廊道宽度选取

参考Peng等[42]的研究方法,在生态“夹点”和生态障碍点识别的基础上,利用核密度分析得到电流密度分布。鉴于核密度分析结果默认为9级,研究提取生态“夹点”和生态障碍点核密度结果中的6—9级,通过联合得到生态廊道宽度。

3 结果分析

3.1 生态源地识别

研究共选取18处生态源地,面积3656.89 km2,占贺州市域面积的31.12%,呈现“东西重,中部轻”的空间分布特征。从区县分布看,生态源地主要集中在八步区,占生态源地总面积的42.27%,其次为昭平县,占生态源地总面积比35.64%,钟山县生态源地最少,仅占生态源地总面积的2.39%。

3.2 阻力面和生态廊道提取

通过对不同土地利用类型的植被覆盖程度进行赋值,得到生态阻力面(图1)。值越高,表示穿越该斑块所耗费的代价越高,如穿越建设用地比穿越耕地所耗费的代价高。参考他人研究并结合贺州市实际情况,阻力值设置如表1所示。

图1 贺州市生态安全格局图Fig.1 Ecological security pattern in Hezhou City

表1 不同土地利用类型阻力系数

生态廊道将重要生态斑块连接起来,为物种的扩散、迁徙提供通道。研究综合考虑生态廊道长度、连接斑块的重要程度和廊道可替代性等因素,将贺州市域生态廊道分为三个等级,即关键生态廊道、重要生态廊道和一般生态廊道(表2)。关键生态廊道分散于贺州市域,数量最多,长度占比20.95%,是所有生态源地间最佳连通通道,对维持市域生态系统结构连通性和功能连通性具有重要意义;重要生态廊道指大块生态源地间联系桥梁,其数量和长度占比均不高;一般生态廊道指生态源地间连接廊道,有助于增加市域内部的连通性,但廊道可替代性较高,主要分布于市域中部,廊道数量占比第二,长度占比超过50%。

表2 贺州市生态廊道分类表

3.3 生态“夹点”和生态障碍点识别

基于生态安全格局识别生态“夹点”,贺州市域生态廊道电流分布如图2所示,电流强度由蓝至红逐渐增大,红色区域为生态“夹点”。市域需修复的生态“夹点”共16处,面积124.24 km2,主要分布在市域中部。生态“夹点”数量以钟山县最多,有6处,主要分布在钟山县域中南部,占比37.50%。生态“夹点”面积以平桂区最大,为57.59 km2,占比46.35%,横向分布于平桂区北、中、南部(表3)。

表3 贺州市各区县生态“夹点”分布情况统计表

图2 贺州市生态“夹点”及其生态电流强度分布图Fig.2 The current intensity of ecological pinch-points and their location in Hezhou City

贺州市域生态障碍点识别结果如图3所示,红色区域为电流高值区,即生态障碍点。研究识别贺州市域生态障碍点共32处,面积426.56 km2,集中分布在贺州市域东部和南部。昭平县生态障碍点数量最多,有10处,呈环状空间分布特征,占比31.25%;生态障碍点面积以平桂区最大,面积189.36 km2,占比高达44.39%,集中分布在南部(表4)。

图3 贺州市生态障碍点及其生态电流强度空间分布图Fig.3 The current intensity of ecological barriers and their spatial distribution in Hezhou City

表4 贺州市各区县生态障碍点分布情况表

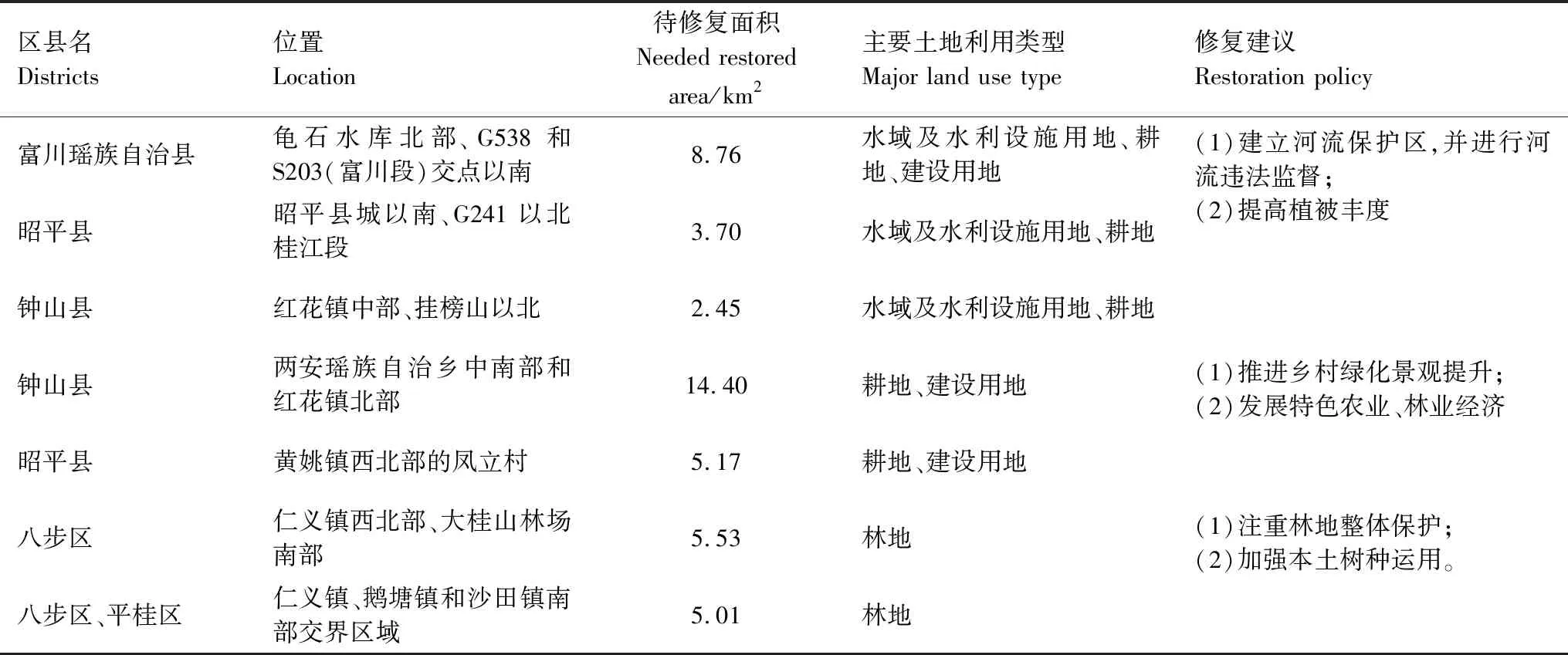

4 关键区域生态修复策略

为保障生态修复达到预期效果,建议将空间上连续,但被行政界线割裂的待修复区域作为联合修复区域统一修复。位于关键生态廊道上的生态“夹点”有8处,面积45.02 km2(表5),分布范围较广且景观类型多样。生态“夹点”上的水域及水利设施用地主要分布在贺江和桂江,建设用地包含农村宅基地和采矿用地。河流廊道作为天然廊道,其修复涉及水域治理、护坡护岸整治和河岸绿化等工作。水域的修复多以河道清淤、

表5 关键生态廊道待修复生态“夹点”分布情况表

水污染治理为主;常见的本土优势草本植物多用于河岸绿化,在种植过程中应注重景观配置;护坡护岸则由传统的硬质铺装逐渐转变为自然恢复。建设用地的修复应依托乡村振兴战略,加快村庄绿化建设,发展特色农业和林业经济,改善农村生态环境,提升景观连通性。位于采矿用地的生态“夹点”区域,可采用耐性较好的本土植物进行复绿,加快矿山生态环境修复。

位于关键生态廊道上的生态障碍点有6处,面积166.05 km2(表6),主要分布在贺州市域东部,平桂区面积最大,景观类型以林地(商品林)为主。生态修复应重视森林生长和采伐利用的动态平衡,注重林地垂直立面的建设,积极发展林下经济(中草药种植、林菌种植等)。树木种植优先考虑本土树种,加强林带建设,提高林地景观连通性,减少破碎生态空间。

表6 关键生态廊道待修复生态障碍点分布情况统计表

5 结论

研究基于生态安全格局识别生态修复关键区域,分级分类提出生态修复措施,优化生态安全格局,获得如下结论:

(1)贺州市生态本底良好,生态源地面积3656.89 km2,占市域面积的31.12%。可通过构建37条生态廊道,约639.50 km连接生态源地。识别生态“夹点”共16处,面积124.24 km2,主要分布在贺州市域中部。生态障碍点共32处,面积426.56 km2,集中分布在贺州市域东部和南部。贺州市生态修复应以自然恢复为主,人工修复为辅,人工修复措施以林带改造提升和植被复绿为主。针对关键生态廊道的优先保护修复分区分级策略表明,需重点修复的生态“夹点”有8处,土地利用类型包含水域及水利设施用地、耕地、林地和建设用地等,生态修复策略主要有建立河流保护区、推进乡村景观绿化以及发展特色农业、林业经济等。待修复的生态障碍点有6处,土地利用类型以林地(商品林)为主,生态修复优先考虑发展林下经济,种植本土树种,加强林带建设等。

(2)研究基于生态安全格局构建范式,从维护生态系统完整性视角出发,识别国土空间退化、受损斑块,按照保护重要生态空间,整治低效空间,修复退化受损空间为目标,分级分类制定生态修复措施。研究可为科学确定国土空间生态修复关键区域、统筹谋划生态修复重大工程、实现自然资源优化配置提供参考。

然而,修复后生态系统结构连通性和功能连通性的提升程度仍有待进一步的研究。此外,研究通过对生态“夹点”和生态障碍点电流密度的核密度分析,综合判定生态廊道宽度,实现生态廊道由线转面,此方法在具体的生态保护修复实践中,需结合实际情况进行调整,以确定最佳廊道宽度。