1958年北京十三陵水库义务劳动记

舒云

1958年1月21日,北京十三陵水库破土动工。为抢在汛期前完成大坝主体工程,北京市工农兵学商掀起义务劳动的高潮,军队先后出动11.5万人。毛泽东等党和国家领导人也来参加义务劳动,创造了新中国水利建设史上义务劳动人数最多、劳动者职务最高的纪录。

修建十三陵水库缘于毛泽东和周恩来的意见

十三陵坐落在北京北郊天寿山麓,三面环山,因葬有明朝13个皇帝而得名。1951年4月,毛泽东第一次探访十三陵。1954年4月5日,他再次探访,轻车简从,手拄木棍,行走在山林中。毛泽东感叹:“昌平是个好地方,有山,景色不错,就是缺点水。”同月,周恩来也到十三陵地区视察,看到“山上和尚头,山下断水流”时,说:“十三陵这个名胜古迹,是外宾必游之地,有山无水是一大遗憾,若能修个水库,有个大的水面,那就更美了。”水利部副部长李葆华、何基沣将此意见分别转告北京市委和昌平县委。

中国是一个农业大国,旧中国水灾频繁,农民一直是靠天吃饭。新中国成立后,党和国家领导人把水利建设列为恢复和发展国民经济亟须完成的首要任务之一。1950年夏,毛泽东三次对淮北灾情批示,敦促治淮工程“早日开工”。1951年,毛泽东题词:“一定要把淮河修好”。1952年,毛泽东同意实施《政务院关于荆江分洪工程的规定》,并题词:“为广大人民的利益,争取荆江分洪工程的胜利!”1954年,荆江分洪工程化解了长江特大洪水,毛泽东再次题词:“庆祝武汉人民战胜了一九五四年的洪水,还要准备战胜今后可能发生的同样严重的洪水。”同年4月11日,永定河治理的关键工程官厅水库竣工,毛泽东坐火车视察,并题词:“庆祝官厅水库工程胜利完成”。

按照北京市的市政规划,十三陵水库在“三五”计划中立项。1957年9月24日,中共中央和国务院提出“在必要和可能的条件下兴修大型工程的水利建设方针”。10月,中共北京市委把修建十三陵水库提前至“二五”计划的开局之年。12月26日,北京市政工程设计院拿出了十三陵水库设计方案,其主要工程是,在昌平县城北部天寿山支脉的蟒山与汉包山尾峰之间,筑起一座拦洪大坝,用以拦阻温榆河上游约223平方公里内的山洪。设计坝顶长627米,坝顶宽7.5米,坝高29米,坝底宽179米,总库容量8100万立方米,水库蓄水量6600万立方米,可灌溉25万~30万亩土地,年发电216万度,产魚75万公斤,并可以调节气候,美化首都。

北京市委恳请军队支援水库建设

1958年1月4日,十三陵水库正式立项。12日,水库修建总指挥部成立。昌平民工8000多人,以及参加义务劳动的2000多人背着行李和炊具等来到水库工地。21日,工程破土动工。此时天寒地冻,没有机械设备,施工进展缓慢。

十三陵水库修建总指挥部向中央军委提出,恳请解放军支援水库建设。经贺龙、聂荣臻等军委领导人批准,总政治部决定以北京军区部队为主体,抽调驻京部队。中央军委指定总政治部副主任甘泗淇、北京军区司令员杨成武直接负责。31日,驻京部队援建十三陵水库施工指挥部成立,北京军区副参谋长罗文坊出任总指挥。

杨成武要求援建部队2月5日开工。2月1日,罗文坊率军队指挥部进驻工地。此后的几日内,工程兵技术学校、工程兵104团,炮兵6师、34师,66军74师221团1560人,74师两个团属工兵连116人,196师两个团属工兵连87人,198师三个团属工兵连147人,24军9个团属工兵连540人和警备部队,军区直属机关部队与新编工兵团陆续来到十三陵水库工地。

4月,工地义务劳动者增加到5万多人,各援建部队超额完成预定劳动日和土石方。

到4月底,施工时间已过去2/3,但施工任务仅完成原计划的1/5。据罗文坊回忆,开工之初,很多人对工程建设的复杂和困难认识不足,认为沙土料一堆,大坝就修好了。没有完整的水文、地质资料和设计图纸,又是在技术落后、经验不足的情况下“边勘测、边设计、边准备、边施工”的,由此带来许多难题。罗文坊与北京市委农工部部长赵凡组织召开军地水库建设形势分析会,并向水利部和北京市委汇报了工程进展情况。

汛期迫近,北京市委深感事态严重,召开书记处会议专门研究。水电部和铁道兵专家组认为,要保证十三陵水库在6月15日前后完工,施工人员必须增加到8万人。除了北京军区派去的援建部队,尚缺1.7万人。北京市委决定,再动员昌平、香河、三河等地民工5000人,其余1.2万人从北京军区抽调,并紧急增加300辆汽车。

再次紧急抽调部队官兵

1958年4月26日,北京军区根据国务院和中央军委指示,拟抽调24军70师两个团支援水库建设。北京军区向中央军委建议,驻京陆海空各机关部队、学校,除先期按规定支援完成的10个人工劳动日外,每人再支援7个人工劳动日。

28日,国务院副总理贺龙、聂荣臻前往十三陵水库工地。听取汇报后,两位元帅一致认为:“十三陵水库的修建是一件大事,在首都更有重要意义,所有驻京部队及院校都要拿出一定的力量支援水库建设。”29日20点,北京军区以特急电报形式,电令24军、66军及85速成中学和河北省军区:“抽调70师全部,总人数不少于3700人;198师一个步兵团,到达施工现场后由70师师长、政委指挥;85速成中学停课一个半月,除必要留守人员外,全体师生员工参加施工。”并要求以上单位接到电报后立即派干部到水库建设军队指挥部受领任务、办理车运以及安排驻地等。

30日,经北京市委和北京军区党委研究,军区以杨成武的名义,电告“军委、总参、总政、总后,贺总、聂总、彭真同志,北京市委、国务院习仲勋秘书长”,北京市委及军区党委的决定和措施:一是“再抽调28师、198师及警备部队2个公安团于5月5日前后参加施工”。二是对水库建设组织领导机构进行调整。“军队指挥部和原十三陵水库总指挥部合并,由罗文坊、赵凡分任总指挥、政委。实行部队体制,按工段分设若干个指挥部,分指挥部由3个步兵师首长和师的机构再加地方人员组成。”三是“以工程技术学校组成机械大队,以该校校长、政委及学校机构组成该大队领导机构”。四是“总指挥部拟设一个小型政治部,由地方和部队抽人组建”,“以市原组成的供应机关,再补充部队部分人员,加强建立供应机构”。军委和各级首长当日予以批准。北京军区立即拍发特急电报,令28师、198师“除留必要人员负责保养坦克、自行火炮和不能随带的火炮、武器以及不能携带的通信器材以及进行生产的人员外,全部参加水库修建任务”,并令“65军、66军、69军,各抽汽车司机100名,每军组成一个队,到工地分三班轮流担任驾驶任务,保证每人能够单独执行任务”。至此,参加十三陵水库的义务大军增加到近10万人,400多辆汽车。

5月8日,罗文坊、赵凡和昌平县委书记张俊士请示北京市委:“将原由昌平县委领导的十三陵水库党委加以扩大和改组,并改由市委直接领导。”具体情况是:党委书记赵凡,总指挥罗文坊、副总指挥张俊士,还有一个副总指挥是水电部工程总局副局长刘鹏。69军政治部主任曹中南任副政委兼政治部主任,北京军区群工部部长范普权任政治部副主任,北京军区副参谋长萧治华任参谋长,铁道兵司令部副参谋长魏然任副参谋长,北京军区后勤部副部长吴树声任后勤主任,197师师长白正刚、政治部主任左英分任土坝西段段长、政委,198师师长王诚、政委雷谊分任土坝东段段长、政委,28师师长王一、政委张华庭分任沙坝东段段长、政委……北京市委当日批准。由此,十三陵水库转入以军队为主的突击上坝落成阶段。

为抢在汛期到来前完成大坝基础工程,各援建部队官兵到达后,边接受任务边动员,边看地形边施工。援建部队先后投入11.5万名官兵,与民工组成几十万劳动大军,打响了中国水利建设史上前所未有的军民大会战。

军事化管理义务劳动大军突击上坝

十三陵水库建设总指挥罗文坊,江西吉安人,1929年参加中国工农红军,1955年被授予少将军衔。虽然在水利方面是个外行,但他坚持科学求实、扎实严谨的作风,深入一线,靠前指挥,迅速自上而下健全了各级施工单位的组织领导机构。为准确掌握施工细节,总指挥部先后成立了部队、学生、机关、商业、民工5个分指挥部,从200多个施工单位抽调了500多名干部和近千名技术工人,组成施工领导队伍。针对上坝和备料已经成为影响工程进度的核心问题,组建了坝身、供料、建筑3个工区的现场指挥所,将整个工程划为沙东、沙西、土东、土西4个工段,以军区4个建制师为核心,组建4个工段指挥所和1个机械支队,采取固定劳力、干部、机械及运输设备、生产区域、生产方法,分段包干、突击施工,使各工段成为既独立工作又参与竞赛的作战单位,有效克服了忙乱、窝工等现象,大大加快了施工进度。

总指挥部创办了《十三陵水库建设报》,支队以上单位也创办了几十种工地小报,并充分利用黑板报、广播筒、标语牌、图片展览,反复宣讲水库建设的重大意义和政治影响。同时开设决心台、比擂台、献计台,组织军民现场联欢、相互走访慰问等,既提高了劳动效率,又加强了军政、军民团结。

援建部队从开工初期就倡導劳动竞赛,罗文坊担任总指挥后,把比学赶帮式的劳动竞赛推广到所有施工单位。为向“七一”献礼,总指挥部开展了“红五月”劳动竞赛,援建部队更是率先垂范,“没有寒暑日,没有黑白天,没有上下级,没有星期天”,采取工程分段、小组包片、领导包干的形式,同时采取考核出勤率、流动红旗、发红蓝工牌、戴光荣证、上光荣榜、照光荣相、通报表彰等办法,并组织定期现场参观。许多施工单位组建了以李大钊、彭湃、赵一曼、黄继光等英雄人物命名的突击队。28师战士马庆芝创造日挑沙土41.5立方米的纪录。新战士段连保肩挑90多公斤的双筐,日平均超额指标1.19立方米。总指挥部先后表彰军队50多个团以上单位、149个营、634个连和591个排,以及2209人。

毛泽东等中央领导人来到十三陵水库工地

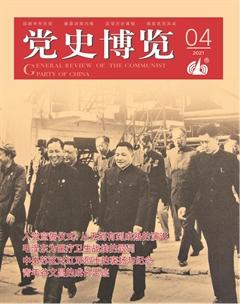

1958年5月25日晚,中共八届五中全会开幕。当天下午,与会者到十三陵水库工地参加义务劳动。13点40分,毛泽东、刘少奇、周恩来、朱德、邓小平等中央政治局委员、候补委员,中央书记处书记、候补书记,全体中央委员和候补委员来到中南海怀仁堂,分乘5辆公共汽车,向50公里外的十三陵水库工地进发。

这天是北京少有的大热天,烈日高照,没有一丝风。路上,毛泽东对北京市委第二书记刘仁说:“看来有点旱意了。”刘仁说:“是有些微旱。”“有没有水浇?”“路西修了引水渠,所以农作物生长得好一点;路东水源缺,农作物就差一点。十三陵水库修好后,不仅防涝,还能灌溉30万亩土地。”毛泽东频频点头,问:“远处的一片房屋是什么人住的?”刘仁说:“那是水库建设者的住处。”

15点20分,5辆公共汽车驶进十三陵水库工地。毛泽东把白衬衣扎在灰布裤子里,脚穿黑布圆口布鞋,手拿一顶大草帽,第一个走下汽车。刘少奇、周恩来、朱德、邓小平等也随即下车,走进设在板棚里的工地指挥部。毛泽东等人观看十三陵水库的沙盘模型,并听总工程师冀朝伦介绍水库规划和工程进度。毛泽东问:“大坝在什么地方?”罗文坊说:“就在后山坡下边,离这里很近。”水库大坝计划修建29米高,周恩来问:“大坝到20米没有?”杨成武说:“坝身最高的地方已经超过20米。近来水库工地进展很快,前几天每天沙土上坝3万立方米,接着提高到4万立方米。昨天来了个大跃进,突破了5万立方米。”毛泽东笑着称赞:“大坝长得真快呀!”他问:“水库蓄水后,会不会淹掉村庄呢?”杨成武说:“会淹掉一些村庄,但总指挥部已经作好了安排。”毛泽东满意地说:“很好,到工地上去。”

时值换班时间,工地上的人比平时多了一倍。他们高呼着“毛主席万岁”,从四面八方围拢过来,争着和领袖握手。杨成武急了,高喊:“我是杨成武!解放军听我指挥,向后边退开让路。”毛泽东等人穿过欢腾的人群,沿大坝来到东坝头北侧的墩台,观看水库全景。毛泽东问:“是不是能保证洪水到来以前修成?”赵凡说:“一定能够如期完成!”毛泽东来到高坡下设在帐篷里的工地现场指挥部,听取杨成武汇报水库修建情况,频频点头。

17点35分,毛泽东等人走向工地,开始义务劳动。他熟练地拿起铁锹,把黏土装进筐里,挥汗如雨。

毛泽东到工地参加义务劳动,罗文坊和杨成武商量,机会难得,应该请毛主席题词。毛泽东劳动完后回到指挥部工棚,杨成武请他为十三陵水库题词。工作人员拿来笔墨纸砚,毛泽东一边把纸分给刘少奇、周恩来、朱德等人,一边说:“题个什么词呢?”稍作思考,他挥毫写下“十三陵水库”五个大字。毛泽东一连写了五六幅,从中选择了最满意的一幅。

刘少奇来到小孤山工地,与第6大队的郑有才一起砸夯。周恩来手拿铁锹平土,把土拍打得又平又实,之后去抬筐,并要求多装沙土。他看到4名女民兵在挑土,也抓起一副筐挑起来。邓小平也是一会儿铲,一会儿挑,干得满头大汗。彭德怀微笑着铲土,挑着窝窝头一样的土筐一路小跑,像年轻人一样。叶剑英来到沙坝东段28师所属工地,和张华顺结伴铲土、抬筐。朱德敞开上衣,平完土又去挑土,也是不装满不走。朱德曾三次来到水库工地。春节期间,朱德来到工地视察,并参加义务劳动。罗文坊向他汇报了援建部队工程进展情况,朱德说:“这么大的工程,你们要努力!努力!再努力!”6月22日,朱德和解放军总部及各部队军官900多人再次来工地。十大元帅中,朱德、彭德怀、林彪、贺龙、陈毅、罗荣桓、聂荣臻、叶剑英等8位元帅都来过。

北京市掀起十三陵水库义务劳动的高潮

毛泽东等党和国家领导人来十三陵水库工地义务劳动,极大鼓舞了水库工地的劳动者。当日上坝土方量达到5.1万立方米,创下施工以来的日最高纪录。

198师官兵在毛泽东劳动过的地方插上一面红旗,工程进度一直在最前头。5月26日,每人完成土石1.68立方米,为日计划的196%。70师1支队3分队官兵,提出“多装快跑,一个顶俩,黑夜当白天,风雨当好天,轻伤不下火线,保证每天完成400立方米”的攻坚目标。27日,28师官兵完成日计划的279%。整个工地进入了最热烈、最紧张的施工高潮。

援建官兵先后提出2000多条合理化建议,创造发明1550多件,对水库提前完工发挥了重要作用。如“微量装药,振动爆破”,既节省了炸药,又提高了爆破效率。备料采取断层、分段取土法,工效提高5~7倍。军械技术学校的陈建中、孟昭复等发明汽车牵引斗车运料法,节省人力2/3,提高工效6~8倍。85速成中学的赵全、商庭秀、钱新林、张凤岭利用简便器材,发明簸箕式翻板装车台,装一辆车从15分钟缩短到三四秒。13支队青年突击队队长王凤录和队员田继善、杨桂庆等发明漏斗装料法,由1分钟装1车提高到1分钟装10车以上。70师官兵发明装石头的“土吊杆”和快速倒土法。机械大队官兵打破汽车不能上坝的旧观念,开创单车牵引2~4台拖斗直接爬上20多米高坡的先河,大大提高了上料速度。工程后期大坝碾轧速度过慢,将导致窝工。罗文坊指派副参谋长魏然亲自坐镇试验,开羊角碾的司机大胆突破操作规程,由开1挡改为开2、3挡,创造了每台班碾轧1.38万平方米的最高纪录。

针对施工后期部分单位提前着手收兵的心理,总指挥部党委及时召开营以上干部第三次全会。罗文坊动员后,赵凡代表总指挥部作了《鼓足干劲更好地完成第三阶段的施工任务》的报告,着重对后期的工程任务和完成时限明确分工。杨成武到会讲话,说:“现在有些人怕担责任,怕坐班房。坐班房,我和赵政委、罗指挥先坐,又有什么可怕的?!”

毛泽东等党和国家领导人来十三陵水库工地参加义务劳动的消息传开后,北京及各地来京的党政军领导和国际友人纷纷效仿,中国佛教协会的几十名僧人也主动联系。还有很多人未经安排就自带行李、工具来到水库工地。在京的文艺团体几乎都来过,边劳动边演出。工地三班倒,人歇工具不歇,一天24小时都有人干活,随时都有观众。著名相声演员侯宝林在指挥部机关食堂排队买饭时,还应大家要求当场说了一段相声。

6月6日,共青团中央委员和列席共青团三届三中全会的共青团干部627人,前往水库工地参加义务劳动。14点,团中央第一书记胡耀邦和23个团省、市委书记来到工地广播站,胡耀邦代表共青团中央向战斗在水库工地的青年致敬。

7日,由30名残疾军人和8名护理人员组成的四川省革命残疾军人演出队来水库工地演出,并参加义务劳动。同日,杨成武和北京军区副司令员郑维山、政治部主任袁升平、参谋长钟伟带着各自家人,来工地参加义务劳动。

8日,李济深、沈钧儒、黄炎培、陈叔通等300多位民主人士來水库工地参加义务劳动。

23日,越南工业代表团一行21人,在越南劳动党政治局委员黎成毅率领下,到水库工地参观,并参加义务劳动。

26日,中央党校校长杨献珍和中央国家机关的领导来参加义务劳动,并应总指挥部邀请,向参加水库建设的2000多名干部作报告。

周恩来三次到十三陵水库参加劳动

6月11日,毛泽东对中央办公厅主任杨尚昆说,组织国务院部长们去十三陵水库劳动一周。15日,周恩来率领国务院300多名干部,组成中央国家机关第4支队第一批劳动队伍。出发前,工作人员建议带一名医生,周恩来说:“到了工地,一点也不能特殊。参加水库建设的有工人,有农民,有解放军,有广大干部,他们就不生病?不用说经过劳动,我们的身体会更好,即使有点毛病,应该和大家一样,请工地的医生同志看看就是了!”

中央国家机关第4支队第一批返回后,22日,周恩来率领第二批200多人来到工地。这是周恩来第三次来了,这一次他劳动了两天,每天劳动8小时。周恩来住在东关一间低矮、简陋的平房里。窗前一张三屉桌,两把油漆脱落的硬木椅,两条窄凳架着一块床板,旧布被褥。这个临时住地到水库工地有4公里路,上工笛声一响,周恩来就扛着红旗走在前面,与部长、司局长们徒步去工地,从不迟到早退。有一次,周恩来不小心被石头砸破了手,大家劝他包扎、休息一下,他笑着说:“轻伤不下火线嘛!”

在十三陵水库修建过程中,有近40万人参加了义务劳动。除解放军驻京部队官兵11.5万人外,还有国家机关干部8.6万人,昌平和其他区县农民2.2万人,学校师生10.1万人,商业工作者1.4万人,技术工人2400余人,在京的各国驻华外交使节、国际友人及其他人员5万余人。

十三陵水库主体工程提前完工

74师所属第7支队在溢洪清道作业中,改进打眼工具和作业方式,提高效率一倍以上。6月6日下午,他们提前7天完成溢洪道爆破任务。溢洪道的石方开挖,进水塔和输水管安装工程也都胜利完工。10日17点,十三陵水库拦河大坝的土方填筑工程达到设计高程,提前竣工。11日15点,10万义务劳动大军在工地举行庆祝大会。罗文坊致辞,庆祝水库主体工程提前完成,号召大家再接再厉,做好大坝的各项收尾工作,把水库修得坚固、漂亮,向党的生日献礼。

13日,工地指挥部召开党委扩大会,作出重要决议:大力突击重点工程,确保“七一”献礼。大坝补坡、护坡,坡面护砌以及坝顶公路、防浪墙修砌,溢洪道水泥衬砌、发电站修建安装等工程是当前重点,必须保证在6月底前完工,还要抓紧完成环湖路工程和修建南北新村工程。

15日,针对坝基渗漏的问题,罗文坊专门召开技术会议,周恩来参加并作了指示。会后,罗文坊和指挥部商定,坚决按照专家组的意见,搞好坝前隔水墙建设,并将坝前铺盖延伸到300米,从根本上解决漏水问题。

22日,水库大坝护坡、补坡和坡面衬砌工程完工。25日17点,小孤山形成的湖心岛衬砌工程提前完工。龙母庄、瓜园、东山口地区的清库、拆房、迁村工程基本完成。27日,坝顶公路铺轧完成,接通了路灯,当晚整个水库工地都亮起来了。

30日,经过义务劳动大军的艰苦奋斗,十三陵水库抢在汛期前竣工,不仅圆满完成工程设计的各项指标,而且实现了当年建设、蓄水、受益的目标。7月10日至13日,北京地区大雨持续了三天三夜,昌平地区降水量为240毫米,咆哮的山洪被十三陵水库大坝拦住了。

彭真说解放军是这次建设工程的主力

7月1日16点,十三陵水库落成典礼举行。彭真、陈毅、沈钧儒、郭沫若、黄炎培、刘仁、万里,以及解放军部分将领,各国驻华使节和使馆人员,在北京的各国专家及外宾等1200多人出席。乐队奏国歌后,陈毅副总理剪彩,宣布十三陵水库建成。彭真讲话后,把奖状授给了各路劳动大军的代表。他特别赞扬道:我们的人民解放军是这次建设工程的主力。他们不仅是战斗中的英雄,也是社会主义建设中的模范。

十三陵水库修建的同时,库区四周的群山(后被命名为“青年山”),特别是北岸蟒山被绿化一新,倒映在宽阔的水面上。山脚与水面的衔接处形成多处水湾港汊,大坝两头修有游船码头。郭沫若诗兴大发,写下“江南风物眼前是,琼岛芳亭系钓船”的诗句。他还写了《颂十三陵水库》:“领袖带头挖土,人民不亦乐乎!三山五岭齐欢呼,苦战何能算苦?要与洞庭比美,昆明湖水不孤。煌煌五字垂千古,曰‘十三陵水库。”

“九兰组”出国访问

毛泽东在工地现场指挥部听取汇报时,接过工地干事王惠兰递过来的凉毛巾,一边擦汗一边问她多大了,叫什么名字,是不是“九兰组”的。王惠兰说不是,毛泽东笑着说:“你去就是‘十兰子了。”“应该向‘九兰组学习,工地上要多出现一些‘九兰组就好!”

“九兰组”是工地上9个名字中有“兰”字的姑娘组成的突击队。她们瞒着家人自愿来到工地,最大的20岁,最小的17岁。哪里任务最艰巨,她们就到哪里去,不仅和小伙子一样挑土、打桩,还冒着零下22℃的严寒,跳进冰水中挖水槽。胶鞋冻在脚上,脸也冻肿了,她们唱着歌互相鼓励。三八妇女节那天,全国妇联主席蔡畅赠给她们一面绣有“九兰组”三个字的旗帜。

罗马尼亚部长会议主席基伏·斯托伊卡到十三陵水库工地参观时,非常欣赏“九兰组”。他赠送“九兰组”每人一枚和平鸽纪念章,并对彭真说,希望“九兰组”访问罗马尼亚,因为他的国家妇女不参加劳动,请她们做个榜样。十三陵水库大坝建好后,外交部把“九兰组”的9名姑娘接到北京饭店,用半个月的时间,培训她们用餐、跳舞等日常礼仪。1958年8月3日,“九兰组”出访罗马尼亚。罗马尼亚人以为她们是运动员,得知她们是中国农村的普通妇女时,都由衷地佩服。

毛泽东畅游十三陵水库

1960年,大坝顶部临水侧防浪墙中央建成11间古典风格的游廊,中间7间只有红柱,东西两端各有两间雕有棱花的门窗,外侧是两座飞檐斗拱的仿古亭。廊中设有工艺品商店及冷饮店、小吃部等,游人可以静坐观湖。1964年6月16日,毛泽东坐在长廊上观看军事表演时,高兴地说:“你们谁跟我下水去游泳啊?我们也表演一下嘛!”毛泽东在十三陵水库畅游了50分钟。他一边游泳,一边与陪游的北京体育大学的学生交谈:“游泳是同大自然作斗争的一种运动,你们应该到大江大海去锻炼。”

十三陵水库后成为国家水利风景区,集防洪、水力发电、旅游观光、休闲度假于一体,同时是北京市和昌平区爱国主义教育基地。遗憾的是,2008年北京奥运会后,十三陵水库不再对外开放。2011年北京铁人三项世界锦标赛最后一次举办活动后,水库全域封闭。据知情人透露,十三陵水库年久失修,展览馆基础设施老化,维修是一项长期的工程。

新中国第一代领导集体成员以普通劳动者的身份参加十三陵水庫义务劳动,赋予了其独特的历史品位和深厚的文化内涵。十三陵水库不仅是前辈留下的物质财富,更是一笔丰厚的精神财富。