基于核心素养培育的中学化学社团课程的研究与实践

罗静卿 吴淑花 于乃佳

摘要:学生社团在丰富校园文化生活、培养学生爱好和兴趣、展示学生特长和风采、培养学生学科核心素养等方面凸显出日益重要的作用。如何结合化学学科特点开发学校特色校本课程,如何借助社团活动发展学生化学学科核心素养,结合本校科技教育和化学实验室实际情况,经过大量实践研究,初步形成“拾香社”课程体系,从而丰富了化学教学内容,拓展了新的化学教育教学形式。

关键词:校本课程;学生社团;化学学科核心素养

文章编号:1005-6629(2021)05-0026-05 中图分类号:G633.8 文献标识码:B

随着新课改的逐步深入,学校越来越重视校本课程的开发,逐步建立基础课程和选修课共同发展的模式,目的在于培养学生兴趣、挖掘学生潜能、促进学生个性发展。学生社团是以培养学生兴趣爱好、促进学生个性发展为目的的组织。虽然成员来自不同的年级和班级,但是成员之间具有共同的兴趣和爱好,并且每个社团有其独特的育人目标和长远规划,这就决定了学生社团活动在培养人才方面具有鲜明特色,因此学生社团成为了校本课程建设的重要载体和实施对象。

如何结合化学学科特点开发学校特色校本课程,如何借助社团活动发展学生化学学科核心素养,带着这些问题笔者做了一些摸索和实践研究。

1构建“拾香社”课程的思考

化学是一门基础自然科学,不仅与我们的衣、食、住、行密切相关,而且已成为生命、材料、能源、信息、环境等领域的重要基础,是推动科技进步和人类文明发展的重要力量。因为不懂化学,很多人对化学有误解,甚至谈“化学”色变。作为化学教育工作者,我们有责任和义务为化学做正面宣传,改变人们对化学的错误认识。

在新课改推动下,各校的化学兴趣社团应运而生。大多数化学社团以兴趣实验开展社团活动,学生可以动手动脑,实践性较强,社团也因此备受学生喜爱。但社团课程内容大部分是以主课堂教学内容为基础,学生并没有充分发挥主观能动性,失去了社团的核心价值。所以笔者想创建一个能让学生感受到化学之美,能体现化学学科价值、促进学生个性发展、培育学生化学学科核心素养的化学社团。

基于以上思考,笔者在学校科技社团和化学教研组的大力支持下创建了“拾香社”,其宗旨是“发现化学之美,生活因化学而美好”。

2课程体系的建设

2.1课程目标

“拾香社”是本校化学社团的一个分支,其课程素材都来源于生活,活动形式主要是科学实验。基于课程开发的目的,并结合《普通高中化学课程标准(2017年版)》要求,“拾香社”校本课程的课程目标就是全面发展学生化学学科核心素养,但主要侧重于以下三方面。

“证据推理与模型认知”:具有证据意识,能依据某些实验现象得出相应的实验结论;能够确定形成科学结论所需要的证据和寻找证据的途径。

“科学探究与创新意识”:能发现并提出有探究价值的化学问题;能依据探究目的设计并优化实验方案,完成实验操作,能对观察记录的实验信息进行加工,并获得结论;能对实验中的问题进行有效的反思;养成独立思考、敢于质疑和勇于创新的精神。

“科学态度与社会责任”:具有安全意识和严谨求实的科学态度;认识化学对社会发展的重大贡献;能运用所学知识正确分析化学问题,权衡利弊,强化社会责任。

2.2课程内容

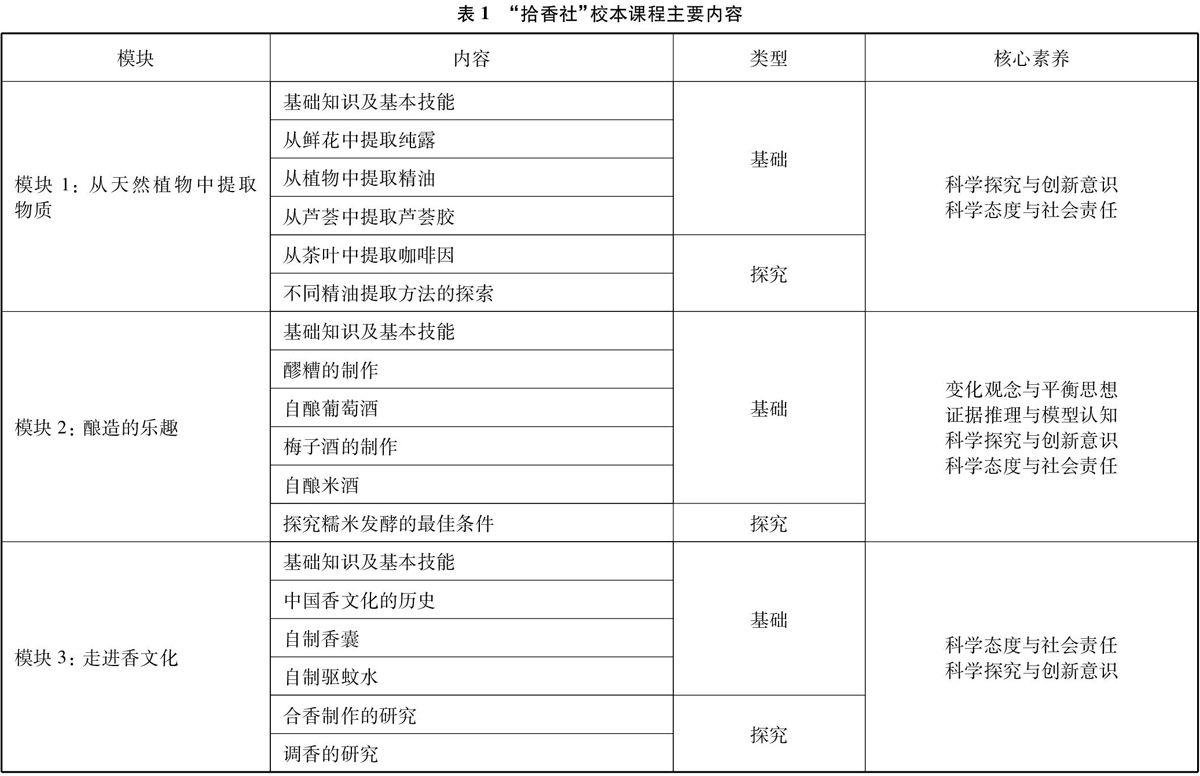

为了充分体现化学来自生活、服务于生活的理念,依据《普通高中化学课程标准(2017年版)》中化学选修课程的三个系列:实验化学、化学与生活、发展中的化学科学,拾香社校本课程内容不完全归属于某个系列,而是系列1实验化学和系列2化学与生活的交叉。目前,依据课程内容和活动性质,笔者把课程分为6个模块(如表1所示)。

课程各模块有三种课型,分别是:基础课程、探究课程和研学课程。基础课程包括教师讲授的基础知识、基本技能与学生需做的基础实验;探究课程是每个模块里的实验探究;研学课程是学生以研究性学习的形式,自选课题、自主探究,最终以研学报告的形式完成课题研究。

2.3课程实施

“拾香社”校本课程的实施立足于实验基础,以生动的实验素材激发学生对化学的兴趣。根据课程的目标和内容,有计划地实施课程。拾香社的课程分为三个阶段,一个学期为一个阶段,每学期计划15次活动,每次活动为两课时。

第一阶段是完成每个模块的基础课程。因为课程内容与中学教材关系不大,学生对部分内容比较陌生,所以教师需在第一阶段讲授一些相关基础知识及基本技能。且教师根据实验室具体情况及学生兴趣可以在每个模块选择一两个实验让学生体验每个模块的实验乐趣。模块中每个基础实验均包括资料与原理、实验目的、实验用品、实验步骤和课后研究五部分。

以“从鲜花中提取纯露”为例(如图1所示)。课程中的资料与原理部分除了介绍该实验的实验原理之外,还整理了与该实验相关的一些边缘性知识,以科普阅读的形式呈现给学生。实验步骤中的操作步骤和药品用量是笔者多次实验的经验总结,是相对较优的方案。该实验需要两课时,第一课时以教师讲授为主,第二课时学生动手实验。

第一阶段的目的是让学生感受化学之美,通过实践活动掌握基础知识和基本技能,并初步形成化学学科核心素养。

第二阶段是完成每个模块的探究课程。在每个模块教师给出一或两个课题,学生遵循“提出问题和假设—设计实验—实施实验—获取证据—分析解释—得出结论—反思评价”的科学探究过程进行自主合作探究。从发现问题到展示汇报,教师只是“组织者”和“引导者”,过程中可以给予适当补充和指导。

以“探究糯米发酵的最佳条件”为例(如图2所示)。学生首先要通过回忆、查阅资料等方式再次认识糯米发酵的化学(或生物)原理,并讨论出影响糯米发酵的可能因素。再根据实验室或家中实验条件设计出可行方案。该探究实验通常需要4~6课时,第一次活动(两课时)主要是讨论、设计以及分配任务,后面两次活动进行实验或者改进方案再实验。对该探究实验感兴趣的小组,可将该探究實验作为研究性学习课题,进行深入研究。

第二阶段除了让学生学习实验中的化学原理,最主要目的是通过实验探究让学生掌握正确的科学探究方法,养成独立思考、敢于质疑和勇于创新的科学精神,从而提高学生的化学学科核心素养。

第三阶段是学生顺利完成前两个阶段课程后,以研究性学习的形式,学生自选课题、自主探究,最终以研学报告的形式完成课题研究,从选题到结题都由学生自己负责,教师可以给予指导和支持。

以“探究糯米发酵的最佳条件”为例。学生在第二阶段时研究过这个课题,找到了影响发酵的几个因素,但因课时有限,做的对比实验有限,研究不充分。在第三阶段,学生可将该实验作为研究性学习的课题,进行较深入的研究。课题大致分为三部分。第一部分是实验准备阶段,学生通过文献调研(前人对此课题研究的成果)、问卷调查(了解市面上出售的醪糟或甜酒酿,了解家庭自制醪糟的方法)和实地考察(采访手工作坊或参观酒厂,了解糯米发酵过程),对该课题提出问题,并制定研究计划。第二部分是实验实施阶段,包括设计实验方案和实验探究过程,学生从多角度(糯米的选择、浸泡时间、蒸煮方式及时间、水的选择,发酵温度、发酵湿度及发酵时间等)进行分组实验,最终摸索出不同糯米发酵的最佳条件。第三部分是实验总结阶段,学生整理、分析实验内容和总结实验结论,最终形成课题报告,并向教师汇报展示课题成果。整个过程需要2~3个月,周期比较长,所以第三阶段只能做一个课题。

第三阶段的目标是培养学生的综合实践能力,发现问题、正确分析和解决化学问题的能力,增强学生社会责任感和严谨求实的科学态度。

2.4课程评价

本社团的课程并非以考试作为导向,也不以分数作为评价依据,对学生的评价主要是过程性评价。过程性评价主要是随堂评价,每节课结束后对每个学生进行评价,包括自评和小组互评,如表2所示。

3学生反馈和实践反思

“拾香社”成立已经一年多了,虽然课程还处于不断完善的阶段,但已经取得一定成果。加入拾香社的学生主要是初三和高一年级学生,通过一学年的校本课程学习,学生对化学学科有了新的认识,在感受化学之美的同时主动宣传化学之美,并给家人普及化学知识;在这个过程中,学生实验技能和科学探究能力都有很大提高,养成积极思考、敢于质疑、勇于探索的习惯,并将这些良好习惯带入主课堂学习中去,甚至把实验室搬到了家里的厨房;在合作探究过程中,学生能够在团队中发挥自己优势的同时注重團队的合作,学会欣赏和包容。学生的这些进步和变化,说明“拾香社”校本课程是一门有价值的课程,能够起到培育学生化学学科核心素养的作用。

“拾香社”现处于起步阶段,有很多地方有待改进。笔者与社团其他成员正在努力完善和丰富课程内容,开发更多有趣、有意义的实验探究,并结合学校科技教育给学生更多展示机会;让“拾香社”成为本校特色科技社团,让更多人了解化学、爱化学,并能不断培养出具有一定化学学科核心素养的优秀中学生。