重庆武隆M5.0地震前地磁异常特征分析

翁 骋,戴 苗,王弘宇,王秋良

(1.中国地震局地震研究所大地测量重点实验室,湖北 武汉 430071;2.湖北省地震局,湖北 武汉 430071)

0 引言

2017年11月23日17时43分在重庆武隆(29.40°N,107.94°E)发生M5.0地震,震源深度10 km。震中距离武隆区沧沟乡约5 km,当地居民反映震感非常明显,没有人员伤亡。有历史地震记录以来,距离震中100 km范围内只记录到一次M5.0以上地震,为2004年11月21日发生在重庆市忠县的M5.1地震。孕震过程往往伴随着电磁场的变化[1-2],近些年来,国内外学者试图通过研究地震地磁的基本原理及前兆现象,并结合特殊的异常变化趋势对地震进行预测,以期降低地震带来的人员和经济损失。前人研究表明,在电磁感应理论中,地表的磁场感应成分会受到地下介质电导率的影响[3]。孕震过程中,地下的应力会导致地下电导率及电性结构的变化,从而导致相应的磁场发生变化[4]。冯志生等提出,地磁谐波振幅比异常变化特征与低电阻率变化特征具有较好的相关性,其长期的变化特征可以表现为“下降-转折-上升”的过程[5]。另外,前人还将加卸载响应比方法应用到地磁资料中,结合历史地震资料,取得一定研究成果[6-7]。

近年来,武隆地区小震较多,但是较大地震几乎没有,有记录以来只有2004年11月21日发生在距武隆地震震中80 km处的重庆忠县M5.1地震。这种孤立型地震事件有利于观察地震前后的异常特征。重庆武隆地震震中附近台站分布较密集,距离最近的武隆仙女山地磁台只有约22.3 km。该地震发生之后,震中附近没有再记录到较大地震,震后分析为主余型或孤立型地震。这为我们观测地震前后地磁异常变化提供了良好的条件。利用加卸载响应比和谐波振幅比法进行分析研究,旨在初步解释地震前后地磁异常变化特征与地震相关性。

1 震中附近地质构造背景

武隆地区以山地地貌为主,震中附近构造变形比较强烈,大部分断层走向为NE向。武隆M5.0地震震中位于齐岳山—金佛山断裂带附近,该断裂带北端位于湖北省竹兴县西部马家山一带,经金佛山、齐岳山,南至贵州轿子山,是四川盆地与齐岳山—金佛山隆起区的新构造分界线,是为数不多的穿越三峡库区的断裂带之一(图1)。该断裂带在地质历史时期运动较频繁,形成于晋宁运动时期,控制着西北侧结晶基底的隆起[8]。燕山期,该基底较为活跃,喜马拉雅运动时期该断裂带表现出新的活动性,褶皱变形进一步增强。王赞军等在武隆土坎发现了齐岳山—金佛山断裂带的第四纪活动剖面,认为该断裂带最新的活动时期是中更新世,部分段落为晚更新世[8]。

图1 震中和台站分布图Fig.1 Distribution of the earthquake epicenter and stations

2 计算原理与地磁资料选择

2.1 谐波振幅比计算原理

对于随时间周期变化的不均匀场源,在地球介质为均匀各向同性平面导体的条件下,有以下公式[7]:

(1)

式中:Z(ω)为地磁场的垂向分量;Hx(ω)为北南向的水平分量;Hy(ω)为东西向的水平分量;σ为电导率;μ为磁导率;ω指圆频率;k为变化磁场的波数。

地磁谐波振幅比计算公式为[9]:

(2)

2.2 加卸载响应比计算原理

太阳风对地球磁场每5~6天为一个周期进行一次冲击,这是一个周期性的加载与卸载过程。由于地磁场Z分量比其他分量与地下介质的关系更加密切,因此可选取太阳风卸载与加载时的Z分量日变幅的比值为其加卸载响应比值[7]。有以下公式:

(3)

式中:“-”为卸载;“+”为加载;A为地磁Z分量日变幅度。可近似认为当太阳风对地磁场处于卸载时,A为极小值;而当太阳风对地磁场处于加载时,A为极大值。

2.3 地磁数据处理方法

本文选取震中距由小到大四个台站,分别为武隆仙女山台、涪陵江东台、石柱黄水台及恩施台,以下简称(武隆仙女山台、涪陵台、石柱台及恩施台)见表1所列。均选取2012年1月至2017年11月地磁数据进行异常分析,震中分布及台站分布情况见图1所示。五个台站均为GM4型磁通门磁力仪秒采样相对数据。磁通门磁力仪传感器由易饱和磁芯、围绕磁芯的激励线圈、高导磁系数和感应线圈组成,该磁力仪已经成为全国许多地磁观测台站用于记录地磁数据的典型设备[8]。这为本文分析地震前后地磁前兆数据异常提供了良好的前提条件。数据要求必须具有较高可靠性及连续率,接下来通过计算得到各个台站的地磁谐波振幅比和加卸载响应比结果,并结合2017年11月23日重庆武隆M5.0地震研究分析地震前后地磁异常现象。

表1 地磁台站名称、台站代码及震中距Table 1 The name of the geomagnetic station,station code and epicentral distance

3 地磁异常分析

3.1 谐波振幅比异常分析

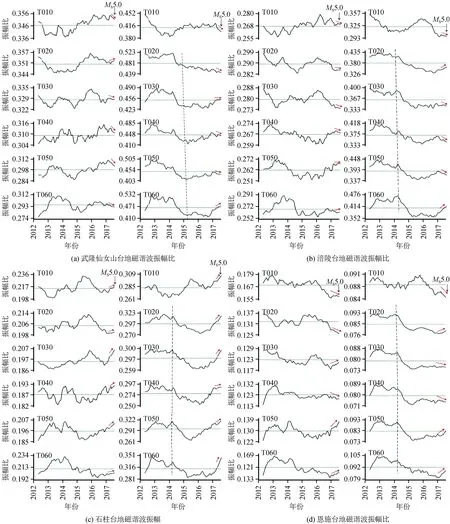

图2(a)为武隆仙女山台谐波振幅比曲线。从图中可以看出,各周期均经历了下降-转折-上升的过程,但是该过程的开始时间和持续时间有一定区别。其中ZHx10 min、ZHx20 min、ZHy10 min、ZHy30 min 、ZHy40 min及ZHy50 min大致都在2012—2013年之间出现下降趋势,于2015年左右开始出现转折上升,变化幅度较小,维持在0.01~0.07之间。而ZHy20 min较为特殊,自2014年7月以来一直处于下降趋势。另外,ZHx30 min、ZHx40 min变化十分频繁,找不到明显的规律,ZHy方向转折上升时期有明显的随周期变大顺延的趋势(黑色虚线所示),ZHx、ZHy方向及长短周期的谐波振幅比变化趋势没有明显规律(虚线箭头所示)。刘长生等认为地磁谐波振幅比同向不同周期或者同方向之间存在差异,可能预示着台站周边存在引起异常的因素[11],该异常是否代表台站周边存在M5.0以上地震的背景,需要更深入的研究。

图2(b)为涪陵台谐波振幅比曲线。其中大部分周期均有下降-转折-上升的过程,只是出现异常时间以及变化的幅度不一致,ZHx40 min、ZHx50 min及ZHx60 min变化幅度范围为0.02~0.04,而ZHy20 min、ZHy30 min、ZHy40 min、ZHy50 min及ZHy60 min变化幅度较大,变化范围为0.11~0.18。其中ZHy40 min、ZHy50 min经过转折上升之后在2017年初又出现小幅下降,下降幅度约0.02。另外,ZHy方向下降开始时间具有明显的随周期顺延的趋势(黑色虚线所示)。ZHx、ZHy方向及长短周期的谐波振幅比变化趋势大部分保持一致向下,只有ZHy20 min、ZHy60 min趋势向上(虚线箭头所示)。

图2(c)为石柱台谐波振幅比曲线。变化规律几乎保持一致,其中ZHx方向的异常持续时间较ZHy的异常持续时间短,短周期的异常持续时间也相对较短。ZHx10 min、ZHx20 min、ZHx30 min及ZHy10 min从2012年到发震前有两个下降-转折-上升的异常阶段,ZHy20 min、ZHy30 min、ZHy40 min、ZHy50 min及ZHy60 min变化规律非常一致,几乎都是从2014年2月开始出现下降(黑色虚线所示),异常变化幅度在0.01~0.12之间。另外,值得注意的是ZHx、ZHy方向及长短周期的谐波振幅比变化趋势均向上(虚线箭头所示)。

图2(d)为恩施台谐波振幅比曲线。从图中可以看出,武隆M5.0地震发生之前ZHx10 min、ZHx20 min及ZHy10 min从2015年11月开始出现转折下降,但之后并没有出现上升的趋势。ZHx30 min可以大致分为两个阶段,第一阶段为2012年至2015年2月呈下降趋势,从2015年2月至2016年初转折上升,第二阶段从2016年初至2017年表现为完整的下降-转折-上升过程。其他变化趋势类似,均从2014年中上旬开始至发震前呈现下降-转折-上升的过程(黑色虚线所示)。另外,从长短周期的谐波振幅比变化趋势可以看出短周期基本朝下,而长周期基本朝上(虚线箭头所示)。变化幅度较小,在0.007~0.036之间。

图2 地磁谐波振幅比曲线(黑色箭头为地震发生位置,红色箭头为变化趋势,绿色虚线为均值)Fig.2 Curve of the amplitude ratio of geomagnetic harmonic wave (Black arrow indicates seismic location,red arrow indicates variation trend,green imaginary line indicates mean value)

3.2 加卸载响应比异常分析

将加卸载响应比方法应用于研究区的地磁资料上,阈值的选取在判别地磁加卸载响应比异常上显得尤为关键。通过尝试不同阈值进行对比分析,认为研究区内选取3.0作为地磁加卸载响应比异常的阈值比较合理(图3)。

图3 武隆地震前地磁加卸载响应比异常空间分布特征(2017年7月4日)Fig.3 Spatial distribution of load/unload response ratio anomalies before Wulong earthquake (July 4,2017)

从图3可以看出,最大高值区与震中位置非常吻合,具有较高的时空同步性。高值区域位于重庆、贵州及四川的交界处。此外,有两个距离震中较远的次高值区,分别位于四川、西藏交界处和山西境内。其中,部分台站异常现象较显著,而有些台站反应不显著甚至没有反应,该现象可能与台站的地理位置及震中区域的地下电性结构分布不同有关[14]。前人研究表明,该加卸载响应比异常现象可能是由于中下地壳流体上涌,流体在微裂隙填充过程中产生的临时感应电流导致日变形态畸变所致[14]。

4 讨论

冯志生等研究认为,地磁谐波振幅比异常与低电阻率变化对应关系非常好,在较大地震发生之前几年内均有“下降-转折-上升”的过程,通过大量震例统计表明主震往往发生在上升之初[5]。从本文中各地磁台的谐波振幅比变化趋势来看,武隆M5.0地震也大致发生在上升的初期阶段。其中震中距较大的石柱、恩施地磁台变化趋势比较同步,尤其表现在ZHy方向上,而震中距较小的涪陵、武隆仙女山地磁台的变化趋势不同步,尤其在ZHy方向下降期或者转折上升期表现为随周期变大顺延的趋势。其中,武隆仙女山、石柱及涪陵地磁台变化幅度比较一致,大致分布在0.01~0.18区间范围内,震中距较远的恩施台变化幅度较小,变化范围为0.007~0.036。龚绍京和蒋延林等认为地磁谐波振幅比ZHx和ZHy的不同步现象与台站位于高导异常体边界附近有关,利用地磁谐波振幅比不同步现象可以大致判断高导异常体的边界位置[12-13]。对比震中与震前四个月地磁加卸载响应比异常高值的相对位置表明,加卸载响应比异常高值区域大致位于震中附近,即二者具有一定的关联性和时空同步性。

5 结语

分析武隆M5.0地震震中附近的地质构造情况以及地磁异常变化,结果认为武隆地震前大部分地磁谐波振幅比变化特征类似于地电阻率的变化特征,表现为“下降-转折-上升”过程。本次地震大致发生在转折上升的初期阶段,震中距较小的台站地磁谐波振幅比变化趋势不同步,但变化幅度大致相同,而震中距较大的台站地磁谐波振幅比变化趋势较为同步,但变化幅度较大。此外,分析表明武隆地震前地磁加卸载响应比在时空分布上与震中位置具有很好的对应关系。综上所述,谐波振幅比和加卸载响应比异常表明,重庆武隆地震在孕震过程中,中下地壳存在介质电性变化,这可能与受到区域应力场调整有关,因此该地震应为构造地震。分析认为,震前地磁的异常变化及相关计算手段的预报效能还是比较好的,可以为今后的地震地磁研究提供新的参考。

——仙女山国家森林公园