从爵的法律特权变革的角度再释法律儒家化*

宋 磊

周代的内外爵、战国秦汉的二十等爵和魏晋以后的五等爵,是中国古代三套重要爵制,其研究成果已蔚为大观。近年来学界在利用新出简牍研究二十等爵制和战国秦汉社会转型时,必然会涉及三套爵制之间的关系。学界普遍认为二十等爵与周爵对立,但深受周爵影响,而二十等爵因低级爵的轻滥化和高级爵的贵族化又逐渐走向自己的反面,最终被五等爵替代。(1)白钢主编、孟祥才著:《中国政治制度通史(秦汉卷)》,人民出版社1996年版,第395-398页;李均明:《张家山汉简所反映的二十等爵制》,《中国史研究》2002年第2期;阎步克:《从爵本位到官本位:秦汉官僚品位结构研究》,三联书店2009年版,第61、62-63页;朱绍侯:《军功爵制考论》,商务印书馆2017年版,第4、161页。周唐之间爵制的发展路径已经较为清晰了,然而其间爵的法律特权的演变轨迹却存在较大争议。

以往许多学者都认为在法家思想主导下建立起来的秦汉律应充分贯彻“刑无等级”的原则,排斥一切法律特权,因而都认为秦汉律中规定有爵者享有法律特权的法令是儒家思想影响下的产物。(2)张晋藩总主编、徐世虹卷主编:《中国法制通史(战国秦汉卷)》,法律出版社1999年版,第7、12页;崔永东:《儒家刑法思想对秦律影响之管见》,《中国法学》1997年第5期。这显然忽略了法家建立的二十等爵制同样主张有爵者享有法律特权,以实现“明尊卑爵秩等级……有功者显荣,无功者虽富无所芬华”。(3)《史记》卷68《商君列传》,中华书局1959年版,第2230页。有学者认为既然从西周春秋到秦汉再到唐代有爵者都享有减免刑罚的特权,那么所谓的法律儒家化过程就值得质疑了。(4)杨振红:《从出土秦汉律看中国古代的“礼”“法”观念及其法律体现——中国古代法律之儒家化说商兑》,《中国史研究》2010年第4期。有的学者虽然没有反对法律儒家化,但却认为秦汉律中的等级特权与后世法律和儒家思想相比已无明显差别,并试图以此为基础重新解释法律儒家化问题。(5)韩树峰:《汉魏法律与社会——以简牍、文书为中心的考察》,社会科学文献出版社2011年版,第258页;吴正茂:《再论法律儒家化:对瞿同祖“法律儒家化”之不同理解》,《中外法学》2011年第3期;何永军:《中国法律之儒家化商兑》,《法制与社会发展》2014年第2期。有的学者认为秦汉律中的以爵减免刑罚与后世维护少数官僚贵族特权的“八议”“官当”相同,是其渊源和早期形态。(6)曹旅宁:《张家山汉律研究》,中华书局2005年版,第97页;龙大轩:《八议成制于汉论考》,《法学研究》2012年第2期;曾代伟:《“官当”创制探原》,《史学月刊》1996年第5期;张伯元:《“爵戍”考》,《华东政法学院学报》2004年第1期;艾永明:《官当新论——回归法律史解释的考察》,《比较法研究》2012年第6期。这几种观点强调了爵的法律特权的因循性,但却忽视了其变革性。

“因循大于变革”还是“变革大于因循”是跨代史研究中经常遇到且不得不回答的问题。秦汉律与先秦及后世法律肯定会有所因循,但也会发生许多变革,否则“周秦之变”“汉唐历史变迁”又从何而来?三套爵制之间都存在较大的差异,附丽于其上的法律特权又怎能是完全一脉相承而没有发生大的变化呢?本文以周-秦汉-魏晋南北朝隋唐时期爵的法律特权的变革路径和变革原因为主要研究内容,并试图以此为视角重新解释法律儒家化问题。

一、周爵的存在基础与“八议之辟”的内在精神

《周礼》中有充分体现“刑不上大夫”(7)(清)阮元校刻:《十三经注疏·礼记正义》,中华书局1980年版,第1249页。这一法律原则、旨在维护贵族法律特权的“八议之辟”制度:“以八辟丽邦法,附刑罚:一曰议亲之辟,二曰议故之辟,三曰议贤之辟,四曰议能之辟,五曰议功之辟,六曰议贵之辟,七曰议勤之辟,八曰议宾之辟。”(8)(清)阮元校刻:《十三经注疏·周礼注疏》,中华书局1980年版,第873-874页。虽然学界对于《周礼》的成书时间众说纷纭,但对于《周礼》的内容却形成了相对一致的看法,即《周礼》中的诸多政治法律制度都是西周和春秋时期礼治秩序的体现。(9)参见张亚初、刘雨《西周金文官制研究》,中华书局1986年版,第112页;刘起釪《〈周礼〉真伪之争及其书写成的真实依据》,载《古史续辨》,中国社会科学出版社1991年版,第619页;温慧辉《〈周礼·秋官〉与周代法制研究》,法律出版社2008年版,序(晁福林先生序)第2页。而且通过与青铜器铭文和《左传》等传世文献互证,可以发现西周和春秋时期确实存在优待贵族的“八议之辟”。

《左传》中也有诸多反映“八议之辟”这一法律制度的案例。《襄公二十五年》:“晏子立于崔氏之门外,……门启而入,枕尸股而哭,兴,三踊而出。人谓崔子必杀之。崔子曰:‘民之望也,舍之,得民。’”(15)(清)阮元校刻:《十三经注疏·春秋左传正义》,中华书局1980年版,第1983页。崔杼之所以不杀晏婴,就是因为他贤能,是“民之望”,这正是议贤的体现。《襄公二十五年》:“夫谋而鲜过、惠训不倦者,叔向有焉,社稷之固也,犹将十世宥之,以劝能者。”(16)(清)阮元校刻:《十三经注疏·春秋左传正义》,中华书局1980年版,第1971页。《昭公元年》:“鲁叔孙豹可谓能矣,请免之,以靖能者。”(17)(清)阮元校刻:《十三经注疏·春秋左传正义》,中华书局1980年版,第2021页。这两个人都因要“劝能”和“靖能”而被免罪,正是议能的体现。如此的例子还有很多,可见在西周和春秋时期确实存在“八议之辟”这种制度,只是有可能没有那么系统完备。(18)苏亦工先生对先秦文献中属于“八议之辟”的史料进行了系统梳理,参见苏亦工《“八议”源流与腹边文化互动》,《法学研究》2019年第1期。

有爵者凭借爵位享有法律特权是“八议之辟”中的重要内容。对于“议贵之辟”贾公彦疏曰“若据周,大夫以上皆贵也”,(19)(清)阮元校刻:《十三经注疏·周礼注疏》,中华书局1980年版,第874页。大夫以上都属于“议贵”的范畴。秦汉时人认为周爵包括内爵和外爵两个基本序列。《白虎通义·爵》载:“王制曰:‘王者之制禄爵,凡五等。’谓公侯伯子男也。此据周制也”,“公卿大夫者何谓也?内爵称也”。(20)(清)陈立:《白虎通疏证》,中华书局1994年版,第6、16页。《新书·阶级》:“古者圣王制为列等,内有公卿大夫士,外有公侯伯子男。”(21)(汉)贾谊:《新书校注》,中华书局2000年版,第80页。对于周代是否实行过如此标准的爵制,学界争议极大,其中应该有不少理想成分,但是当时通过爵位在贵族内部标明等级当属无疑。无论是内爵还是外爵,受爵者都是大夫以上的世袭贵族,因此建立在这一爵制基础上的“议贵之辟”是少数贵族才可以享有的法律特权。由于西周和春秋是“大人世及以为礼”(22)(清)阮元校刻:《十三经注疏·礼记正义》,中华书局1980年版,第1414页。的时代,能够享受另外“七议”的一般也都是大夫以上的贵族,如能够享受“议宾”的三恪都是诸侯,能够享受“议贤”的晏婴、“议能”的叔向都是大夫。“八议”之外,贵族还享有“不躬坐”“不即市”“三宥”等特权,是“统治者对宗族及卿大夫有罪者之特殊待遇”。(23)钱玄:《三礼通论》,南京师范大学出版社1996年版,第434页。

当时有爵者的法律特权可谓厚重完备,这与周代的国家结构与政治体制密不可分。李学勤等先生认为:“西周虽表面上有个作为天下共主的周天子,但在实际上,他对天下的控制力实在有限,各诸侯国实际上都是有相当大独立性的政治实体……国家结构上的分散性、松散性仍然是其最本质、最具特色的特征。”(24)李学勤主编:《西周史与西周文明》,上海科学技术文献出版社2007年版,第136页。由于生产力和科技水平的限制,周天子只能直接统治以王畿为主的核心区域,剩下的广大区域分封给以宗族、姻亲为主的诸侯,由他们代理进行统治,诸侯在国内按照相同的原则分封卿大夫,从而完成了“天子建国,诸侯立家”(25)(清)阮元校刻:《十三经注疏·春秋左传正义》,中华书局1980年版,第1744页。的过程,将分割政治权力的分封制与凝聚血缘关系的宗法制紧密结合在一起。在这种国家结构中,“周王-诸侯国君-卿大夫”之间存在血缘姻亲关系,诸侯之国与卿大夫之家都是拥有封地、行政机构和军队的政权形式。“春秋的诸侯国不是一个纯粹的政治机构。国家就像一个放大了的家庭,国君君临天下但并不治民……贵族、兄弟和其他宗室近亲属实际上与君主共享权柄。”(26)许倬云:《中国古代社会史论——春秋战国时期的社会流动》,广西师范大学出版社2006年版,第94、95页。血缘姻亲关系的广泛存在和政治军事实力的制衡使得周代君臣之间具有后代无法比拟的礼敬精神,这正是爵及其法律特权得以存在的基础。周代的五等爵中除了“侯”之外其余的爵称均来自人之尊称,而“八议之辟”的“出发点是亲亲、尊尊,并不只是一套仪式、程序或规则,还包含着特定的情感和意蕴”,“‘八辟’倡导君臣间的礼敬”。(27)苏亦工:《“八议”源流与腹边文化互动》,《法学研究》2019年第1期。

二、二十等爵法律特权的设立意图与主要特征

李悝编撰《法经》和商鞅制定秦律,标志着法家“法治”时代正式来临。秦汉律中的二十等爵制是由商鞅创制并逐渐发展而成的,凭借爵位享有法律特权、实行同罪异罚是这套爵制的重要内容。《商君书·境内》载:“爵自二级以上,有刑罪则贬。爵自一级以下,有刑罪则已。”(28)高亨:《商君书注译》,中华书局1974年版,第152页。爵位在二级以上的人,犯了罪就降低爵的等级;爵位在一级以下的人,犯了罪就取消爵位。高敏先生认为前者属于“降爵赎罪”,后者属于“以爵赎罪”。(29)高敏:《云梦秦简初探(增订本)》,河南人民出版社1981年版,第163页。然而出土秦汉律中规定的有爵者的法律特权与《商君书》中的理论设计存在较为明显的差别。冨谷至先生提出:“在秦代并不是所有的有爵者都适用于用爵位来免除刑罚,用爵可以减免刑罚也仅限于死刑和肉刑,伴随于肉刑的劳役刑和财产刑不在其内。也就是说,在秦代爵只具有回避肉刑的功能。”(30)[日]冨谷至:《秦汉刑罚制度研究》,柴生芳、朱恒晔译,广西师范大学出版社2006年版,第221页。齐伟玲先生认为:“秦汉时期是否实行了根据各爵级等差,规定了详细的减免死、刑、耐、赀等各种刑罚的完备制度,根据现有材料,很难得出肯定的回答。”(31)齐伟玲:《秦汉刑事法律适用研究》,北京大学出版社2018年版,第74页。这说明那种标准的“降爵、以爵赎罪”在实践中会因各种内外因素而“走形”。

《商君书》中认为人性是好利恶害的,“人君而有好恶,故民可治也”,“好恶者,赏罚之本也”。(32)高亨:《商君书注译》,中华书局1974年版,第88页。人都有好恶,以这种好恶为基础制定赏罚就可以治理好国家。人好恶的具体内容就是爵禄和刑罚,“夫人情好爵禄而恶刑罚”,(33)高亨:《商君书注译》,中华书局1974年版,第88页。进而提出君主要充分利用民众渴望获得爵位的愿望,把他们引到富国强兵上来。“夫民力尽而爵随之,功立而赏随之,人君能使其民信于此明如日月,则兵无敌矣。”(34)高亨:《商君书注译》,中华书局1974年版,第88页。“兴兵而伐,则武爵武任,必胜;按兵而农,粟爵粟任,则国富。”(35)高亨:《商君书注译》,中华书局1974年版,第50页。《商君书》又载:“明王之所贵,惟爵其实,爵其实而荣显之。不荣则不急列位;不显则民不事爵。”(36)高亨:《商君书注译》,中华书局1974年版,第87-88页。爵位是赏的重要内容,只有让爵位尊贵荣显才能使民众为了获得它而努力耕战。减免刑罚的特权是爵位得以尊贵的重要内容,因此《商君书》中设计了“降爵赎罪”“以爵赎罪”。然而二十等爵的受爵者包括了人数众多的普通民众,如果这么多的人都拥有减免刑罚的特权,刑罚的严酷性和威慑力就会大为降低,这与《商君书》中“以刑去刑,虽重刑可也”(37)高亨:《商君书注译》,中华书局1974年版,第136页。以及“刑重者,民不敢犯”(38)高亨:《商君书注译》,中华书局1974年版,第140页。的轻罪重刑思想存在明显矛盾,因此那种标准化的“降爵赎罪”“以爵赎罪”在实践中是难以完整施行的。法家将爵的尊贵性与刑罚的严酷性、威慑力协调起来,形成了秦汉律中有爵者享有法律特权的法令。

与周爵相比,秦汉律中有爵者的法律特权具有以下特点:

(一)享有以爵减免刑罚的主体是广大民众,爵的法律特权呈现非贵族化特征。周爵的受爵主体都是能够封土治民的大夫以上的贵族,而二十等爵的受爵主体则是广大民众。“编户民拥有爵位,即爵位非贵族化,是秦汉二十等爵制的最大特点”,(39)刘敏:《秦汉时期的“赐民爵”及“小爵”》,《史学月刊》2009年第11期。“一级可以无功而授,四级以前大概按首功拜爵,五级以上则非军将不可。于是构成金字塔式的身份阶级制,愈下层,人数愈多”。(40)杜正胜:《编户齐民——传统政治社会结构之形成》,联经出版事业股份有限公司1990年版,第344页。出土文献中关于普通民众都有爵位的记载不胜枚举,法家通过二十等爵制塑造了一个庶民有爵的新社会。(41)杜正胜:《编户齐民——传统政治社会结构之形成》,联经出版事业股份有限公司1990年版,第358-372页。虽然二十等爵制体现了周爵公卿大夫士的分层,但庶民能够大量获得的爵级不断上升,以致最终形成官爵、民爵的划分。广大民众拥有爵位,使得爵的法律特权呈现出鲜明的非贵族化特征。

(二)爵级与刑罚减等没有呈现严格的自变与因变关系,爵的法律特权呈现扁平化特征。秦汉律中有爵者的法律特权一般以公士或上造为起点,自这一起点以上享有同一法律特权,不同爵级之间的法律特权并无严格区分。如“·有为故秦人出,削籍,上造以上为鬼薪,公士以下刑为城旦。·游士律”,(42)睡虎地秦墓竹简整理小组:《睡虎地秦墓竹简》,文物出版社1990年版,第80页。“公士、公士妻及囗囗行年七十以上,若年不盈十七岁,有罪当刑者,皆完之”。(43)张家山二四七号汉墓竹简整理小组:《张家山汉墓竹简(二四七号墓)》,文物出版社2006年版,第20页。只有在归爵一定级数可以免隶臣妾、抵卒戍时高级爵的优势才能显现,如“欲归爵二级以免亲父母为隶臣妾者一人,及隶臣斩首为公士,谒归公士而免故妻隶妾一人者,许之,免以为庶人”,(44)睡虎地秦墓竹简整理小组:《睡虎地秦墓竹简》,文物出版社1990年版,第55页。“……留过二月,夺爵一级,毋(無)爵者,以卒戍江东、江南四岁”。(45)陈松长主编:《岳麓书院藏秦简(肆)》,上海辞书出版社2015年版,第146页。但是,“归爵二级”“夺爵一级”这样的成本,相当多的有爵庶民也可以承受。因此,拥有低级爵的庶民与拥有高级爵的官吏在法律特权上差距较小,爵的法律特权呈现扁平化特征。

(三)根据形势需要转换购金与拜爵,使得爵的法律特权呈现工具化特征。周爵地位尊贵,受爵者都是世卿世禄的贵族,品位化色彩浓厚。然而秦汉时期却可以根据形势需要转换购金与拜爵,将爵位作为奖赏的手段。《岳麓书院藏秦简(叁)》中记载:“律曰:产捕群盗一人,购金十四两。”(46)朱汉民、陈松长主编:《岳麓书院藏秦简(叁)》,上海辞书出版社2013年版,第114页。这条律令出自“尸等捕盗疑购案”,案件发生在秦王政二十五年,规定产捕群盗一人的奖赏是购金十四两。《张家山汉墓竹简·二年律令》载:“能产捕群盗一人若斩二人,(拜)爵一级。”(47)张家山二四七号汉墓竹简整理小组:《张家山汉墓竹简(二四七号墓)》,文物出版社2006年版,第29页。这条律令的颁布时间在西汉初年,规定产捕群盗一人的奖赏是拜爵一级。水间大辅先生认为汉初发生的爵位通胀现象是造成捕群盗购赏发生变化的原因。(48)[日]水间大辅:《岳麓书院藏秦简“尸等捕盗疑购”案所见逮捕群盗的奖赏规定》,《中国社会经济史研究》2014年第3期。如果把这种改变放到汉初的社会经济状况下去解释会更加合适一些,秦末战争造成人口减少、田宅荒芜,增加有爵者可以增加小农家庭田宅的数量,以“休养生息”,从而也就增加了可以享受以爵减免刑罚的人数,使爵的法律特权呈现工具化特征。(49)刘敏先生认为:“如果说周的封爵主要体现的是国家统治形式,那么战国后发展起来的秦汉新爵制,则主要体现为统治的具体方法和策略,是在全社会广泛推行的利益交换手段和激励措施。”参见刘敏《承袭与变异:秦汉封爵的原则和作用》,《南开学报》2002年第3期。“利益交换手段和激励措施”的定性使得二十等爵的特权相比周爵具有更为明显的工具性。

(四)适用“以爵减、免、赎”的爵级与罪行受到严格限制,爵的法律特权仍然受到法家国家本位、以刑去刑思想的影响。秦汉律中经常将可以享受法律特权的爵级提升到第二级爵上造以上,以减少能够减免刑罚的人数,从而保证刑罚在整个社会的威慑力,如“上造、上造妻以上,……其当刑及当为城旦舂者,耐以为鬼薪白粲”,(50)张家山二四七号汉墓竹简整理小组:《张家山汉墓竹简(二四七号墓)》,文物出版社2006年版,第20页。“爵当上造以上,有罪当赎者,其为群盗,令赎鬼薪鎏足;其有府( 腐)罪,【赎】宫。其它罪比群盗者亦如此”。(51)睡虎地秦墓竹简整理小组:《睡虎地秦墓竹简》,文物出版社1990年版,第120页。此时最低一级爵公士的特权被剥夺了。为了严厉打击重点犯罪、维护国家利益,许多罪行被限制适用以爵减免刑罚,如“令曰:诸无名数者,皆令自占书名数,令到县道官,盈卅日,不自占书名数,皆耐为隶臣妾,锢,勿令以爵、偿免”,(52)张家山二四七号汉墓竹简整理小组:《张家山汉墓竹简(二四七号墓)》,文物出版社2006年版,第97页。“令:吏盗,当刑者刑,毋得以爵减、免、赎”。(53)张家山二四七号汉墓竹简整理小组:《张家山汉墓竹简(二四七号墓)》,文物出版社2006年版,第98页。西周时期贵族即使犯有“不从王征”这样的重罪都可以减免刑罚,然而秦汉时期有爵者不自占书名数、盗县官米就被取消了使用法律特权的机会,可见二十等爵的法律特权最终还是屈从于以国家本位主义为核心的农战政策。

出现以上四个方面的差异,主要原因是周代与秦汉设立爵的目的存在很大不同。“爵位之制的开始实行应当与分封制、宗法制的实施同步”,“西周时期,爵只行用于贵族阶层……所以在开始的时候,爵就是尊号,就是各级贵族所特有的尊号”。(54)晁福林:《先秦社会形态研究》,北京师范大学出版社2003年版,第241、243页。西周时期设立爵制就是为了给那些既有血缘姻亲关系又有政治经济实力的贵族标明身份,并在其内部划分等级,以体现“亲亲也,尊尊也,长长也”(55)(清)阮元校刻:《十三经注疏·礼记正义》,中华书局1980年版,第1506页。这一“礼”的精神。而二十等爵从设立之初起就是为农战政策服务的。

《商君书·境内》记载商鞅设立新爵制时规定:“能得(爵)[甲]首一者,赏爵一级,益田一顷,益宅九亩,一除庶子一人,乃得入兵官之吏。”(56)高亨:《商君书注译》,中华书局1974年版,第152页。得一敌首即可赏爵一级,考虑到战国时期的战争规模,获得低级爵的人数当是比较庞大的,绝大多数人恐怕难以获得当官为吏的机会。《商君书》中“军爵,自一级已下至小夫,命曰校徒操出。公爵,自二级已上至不更,命曰卒”(57)高亨:《商君书注译》,中华书局1974年版,第147页。的记载也说明:在商鞅时代或其后不久,不更以下的有爵者就只能充任校徒操出、卒,后世更是不断提高可以为官的爵级。商鞅在秦国推行新爵制的目的就在于以附丽于爵位上的权益引导民众努力耕战,当绝大多数低级爵者已与当官为吏无缘时,享有法律特权就成为爵位得以保持吸引力的重要凭借,爵的法律特权具有非贵族化、工具化等特征就是自然而然的事了。西嶋定生认为,“在二十等爵制来说,有爵者具有刑罚减免之特权,是来自如上的爵的本质机能”,“此刑罚减免特权,是基于爵的本质机能——对刑的排斥性”。(58)[日]西嶋定生:《中国古代帝国的形成与结构——二十等爵制研究》,武尚清译,中华书局2004年版,第329页。但是当爵与分封制、宗法制结合在一起时,爵的本质机能才鲜明地体现出来,当爵服务于农战政策时,这一本质机能就大打折扣。周代有爵者或为诸侯国君或为卿大夫,需要出入朝堂之上和在封国、封地内为君、为主,因此出于“亲亲”“尊尊”这一礼的基本精神要尽可能使有爵者免受肉刑。二十等爵的受爵主体是广大庶民,“对刑的排斥性”这一爵的本质机能在他们身上体现得并不明显,公士有爵但在很多情况下并不能减免肉刑正说明这一点。

春秋战国时期建立在“君臣互市”基础上的俸禄制取代了采邑制,新兴的文法吏取代旧贵族成为官吏的主要来源。秦汉是以“若干石”标定官吏等级的,“意味着‘吏’不过是出卖心力换取报酬者,是一种‘卖’”,“(秦汉)禄秩属‘职位分等’,是‘以事为中心’的。禄秩以‘吏’的形象为百官定性定位”。(59)阎步克:《从爵本位到官本位:秦汉官僚品位结构研究》,三联书店2009年版,第50、71页。阎步克先生对此还有一个精辟的比喻:旧贵族就像破落贵族家的娇小姐,下嫁给了专制官僚政治,难免要撒娇、教训人和摆架子,甚至丈夫有时都要让他三分。而吏则是由丈夫扶正的贴身女仆,因为卑贱的出身而对君主感恩戴德,会兢兢业业地奉侍晨昏。(60)阎步克:《官阶与服等》,复旦大学出版社2010年版,第8页。这种地位的陡然变化,使得秦汉时期拥有较高爵级的中高级官吏都无法享有周代贵族那样的法律特权,“八议之辟”所体现的那种“特定的情感和意蕴”和“君臣间的礼敬”也几乎丧失了得以存在的基础。法家竭力推行的农战政策“更多体现的是秦君与民众的联系”,(61)孙闻博:《商鞅“农战”政策推行与帝国兴衰——以“君-官-民”政治结构变动为中心》,《中国史研究》2020年第1期。仅把官吏视为治民的工具,而且还认识到法治推行不下去的症结就在于“自上犯之”。(62)《史记》卷68《商君列传》,中华书局1959年版,第2231页。这都使得君主不会像周代那样充分照顾高爵、高官的权益,造成的结果就是爵的法律特权呈现扁平化特征和受到法家国家本位、以刑去刑思想的影响。直到官贵群体的法律特权已经得到一定程度恢复的汉代,贾谊仍感慨道:“今自王侯三公之贵,皆天子之所改容而礼之也。古天子之所谓伯父伯舅也,令与众庶、徒隶同黥、劓、髡、刖、笞、傌、弃市之法。”(63)阎振益、钟夏:《新书校注》,中华书局2000年版,第80页。贵为绛侯的周勃也说道:“吾尝将百万军,然安知狱吏之贵乎!”(64)《史记》卷57《绛侯周勃世家》,中华书局1959年版,第2073页。

三、爵的法律特权贵族化的历程与动力

二十等爵是在打击旧贵族特权的基础上建立起来的,对周爵的变革大于因循,但又难以完全摆脱周爵的影响。爵的法律特权的贵族化历程从秦国时期就已经开启,只是秦和汉初仍为涓涓细流、潜滋暗长,总体上还处在农战这一大的国家政策的压制之下。

《史记·秦本纪》载:“孝文王元年,赦罪人,修先王功臣,褒厚亲戚”,“庄襄王元年,大赦罪人,修先王功臣,施德厚骨肉而布惠于民”,(65)《史记》卷5《秦本纪》,中华书局1959年版,第219页。说明秦国时先王功臣、亲戚、骨肉等权贵群体都受到优待。《睡虎地秦墓竹简》载:“内公孙毋(无)爵者当赎刑,得比公士赎耐不得?得比焉。”(66)睡虎地秦墓竹简整理小组:《睡虎地秦墓竹简》,文物出版社1990年版,第137页。无爵的内公孙被判赎刑时可以比照公士爵享有赎耐的特权,当然这点特权与周代宗室贵族能够享有的特权相比是微不足道的。

爵与官的关系一直是秦汉时期二元性的“爵-秩体制”(67)阎步克:《从爵本位到官本位:秦汉官僚品位结构研究》,三联书店2009年版,第70-87页。中的重要问题。秦和汉初的主流是爵大于官,但由于二十等爵的受爵人数多、极易轻滥化,官掌握职权、数量稳定,官的贵族化逐渐发展。《睡虎地秦墓竹简》载:“可(何)谓‘宦者显大夫?’·宦及智(知)於王,及六百石吏以上,皆为‘显大夫’。”(68)睡虎地秦墓竹简整理小组:《睡虎地秦墓竹简》,文物出版社1990年版,第139页。六百石以上的一般都是拥有一定权力的中高级官吏,在秦国时期就被称为“显大夫”。《汉书·惠帝纪》载:“爵五大夫、吏六百石以上及宦皇帝而知名者,有罪当盗械者,皆颂系。”(69)《汉书》卷2《惠帝纪》,中华书局1962年版,第85页。将享有“颂系”这一法律特权的爵级定在五大夫以上,使高级爵与低级爵之间的法律特权出现明显差别,还规定吏六百石以上者也可以“颂系”,此时中高级的秩就优于低级的爵了。虽然秦汉时期并不总是官爵合一的,但高级的爵与中高级的秩还是较为普遍地结合在一起的,为以后官爵的完全贵族化奠定了基础。必须注意的是,目前史料所见秦和汉初爵五大夫、吏六百石以上者仅比低级爵者多出“颂系”等有限的法律特权,爵的法律特权的扁平化、非贵族化特征总体上仍未改变。

秦和西汉初期的二十等爵力图塑造一个庶民有爵的新社会,普通百姓都可以凭借爵位获得减免刑罚和赋役等优待。然而这种局面在西汉中期以后发生了变化,低级爵位者能够享有的权益越来越少,最终民爵八级变得有名无实,甚至出现了“今爵事废矣,民不知爵者何也,夺之民亦不惧,赐之民亦不喜,是空设文书而无用也”(70)(唐)欧阳询:《艺文类聚》卷51《封爵部》,上海古籍出版社2007年版,第916页。的局面。而侯级爵等高级爵却保存下来,成为贵族的专属物。朱绍侯先生认为:“到了西汉中晚期以后,军功爵制逐渐走向了它自己的反面。军功爵制在初建立的时候,是和世袭的五等爵制及世卿世禄制相对立的一种新制度,而现在它的高爵本身也变成了世袭制度,当然这主要指的是关内侯、列侯两级最高爵位,它已与世袭的宗室王侯二等爵制同流合污,都成了世袭的封建贵族。”(71)朱绍侯:《军功爵制考论》,商务印书馆2017年版,第161页。统治者也逐渐不再将法律特权赋予低级爵的庶民。《汉书·宣帝纪》载黄龙元年诏曰:“吏六百石位大夫,有罪先请。”(72)《汉书》卷8《宣帝纪》,中华书局1962年版,第274页。《汉书·平帝纪》载元始元年令曰:“公、列侯嗣子有罪,耐以上先请。”(73)《汉书》卷12《平帝纪》,中华书局1962年版,第349页。《后汉书·左雄列传》载左雄以“九卿位亚三事,班在大臣,行有佩玉之节,动有庠序之仪”劝谏孝明帝,使“后九卿无复捶扑者”。(74)《后汉书》卷61《左雄列传》,中华书局1965年版,第2022页。爵的法律特权的扁平化、非贵族化特征日渐消退,而周代“八议之辟”中的那种君臣间的礼敬精神开始凸显出来。

西晋代魏前,司马昭仿照周爵“始建五等爵”,(75)《晋书》卷2《文帝纪》,中华书局1974年版,第44页。这是“爵制出现质变的标志”。(76)杨光辉:《汉唐封爵制度》,学苑出版社1999年版,第9页。《晋书·地理志》中记载五等爵的受爵者都被赐予土地和人口,就算最低一级男爵都有“邑四百户,地方四十里”,(77)《晋书》卷14《地理志》,中华书局1974年版,第414页。而且受爵者都是骑督以上的中高级官吏,(78)《晋书》卷35《裴秀列传》,中华书局1974年版,第1038页。爵的贵族化历程已然完成。罗新先生提出:“司马昭的五等爵本质上仍然是皇权体制下的赐爵,绝不是西周宗法体制下的封建。”(79)罗新:《试论曹操的爵制改革》,《文史》2007年第3期。由于历史条件的不同,西晋五等爵与周爵是不可能完全相同的,但它体现出来的礼遇优待贵族和尊卑贵贱有差等精神却是与周爵高度一致的。魏晋南北朝时期的另一个重要变化,就是“官品体制”的建立,它的最突出特征之一就是将官与爵“全部森然不紊地罗列于九品架构之内,它们都有了品级,由此一体化了”,(80)阎步克:《从爵本位到官本位:秦汉官僚品位结构研究》,三联书店2009年版,第227页。使得官与爵一起成为官僚贵族的专属物。国家也根据这种官爵设置法律特权,出现了以官爵抵罪的“官当”制度和八类权贵犯罪后减免刑罚的“八议”制度。《魏书·刑罚志》载:“《法例律》:‘五等列爵及在官品令从第五,以阶当刑二岁;免官者,三载之后听仕,降先阶一等。’”(81)《魏书》卷111《刑罚志》,中华书局1974年版,第2879页。可见能够享受“官当”的是五等爵者和官品在从五品以上者。能够享受“八议”的也都是贵族,譬如集魏晋南北朝法律之大成的《唐律疏议》中载:“六是议贵。谓职事官三品以上,散官二品以上及爵一品者。”(82)刘俊文点校:《唐律疏议》,法律出版社1999年版,第17页。这也难怪其中直接指出:“今之‘八议’,周之‘八辟’也。”(83)刘俊文点校:《唐律疏议》,法律出版社1999年版,第17页。

虽然从秦到魏晋时期宗室、高级爵者和中高级官吏享有法律特权的现象一直存在,但程度上的明显差异使其在性质上存在较大区别。在法家思想处于主导地位的秦和汉初,他们独享的法律特权还非常有限,爵的法律特权的扁平化、非贵族化尚是主流,以附加于爵上的权益来激励民众努力农战的设计意图仍十分明显。而魏晋以后与官爵相关的法律特权已成为官僚贵族的禁脔,体现了对官僚贵族的礼遇和优待,与吏民彻底无关。爵的法律特权贵族化经历了一个由量变到质变的过程,不能只关注形式上的相同而忽视实质上的差异,以历史发展的因循性否定历史发展的变革性。

值得注意的是,即便在农战政策推行最为彻底的战国时期,秦国都没有根除宗室、权贵的法律特权,以后更是在爵的法律特权贵族化的路上不断挺进,其原因可归结如下:一是宗室、贵族享有法律特权在当时已具有上千年的历史,形成了强大的历史惯性,就算是极力贯彻农战政策的法家也难以将其完全清除。二是尽管法家强烈主张君主独揽一切大权,但在“君-官-民”这一政治结构中,作为政策执行者和权势操纵者的官吏不可避免地具有较大的权力,为了笼络人心和更好地实行统治,君主需要给予他们种种优待。在战国、秦和汉初,国家是以极具工具属性的“吏”为百官定位的,对官吏在法律特权上的照顾还很有限。随着世家大族的兴起和官僚集团的壮大,君主不得不礼遇官僚贵族,乃至形成与其“共天下”的局面,此时“君-臣”关联越来越近似于周代。譬如司马氏创建五等爵的一个重要目的就是笼络朝中权贵以便为嬗代做准备,“官当”“八议”等官僚贵族法律特权蓬勃发展的魏晋南北朝时期正是“贵族制社会”。(84)[日]川胜义雄:《六朝贵族制社会研究》,徐谷梵、李济沧译,上海古籍出版社2007年版,序第1页。三是崇尚周礼的儒家为如何礼遇官僚贵族、美化君臣关系提供了思想指导,这一点在西汉中期以后表现得越来越明显。因此官僚贵族群体实力的不断壮大是爵的法律特权贵族化的内在动力,儒家思想的影响是其外部推手,两者结合使得周代那种体现君臣礼敬、维护官僚贵族法律特权的精神在魏晋以后再次显现出来。

四、以爵的法律特权为视角再释法律儒家化

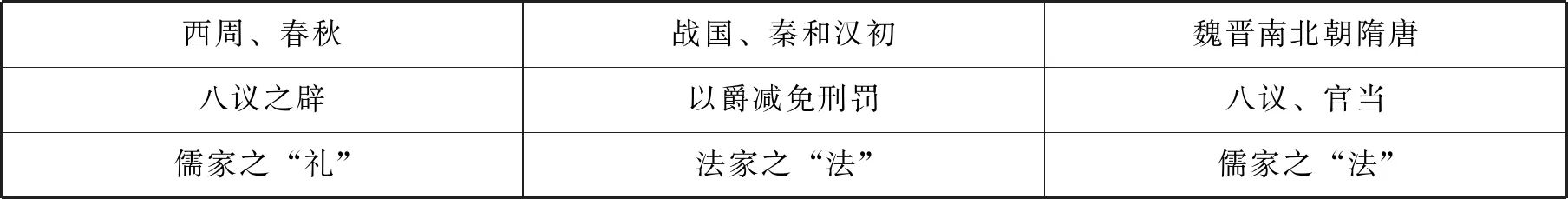

陈寅恪先生认为:“司马氏以东汉末年之儒学大族创建晋室,统制中国,其所制定之刑律尤为儒家化。”(85)陈寅恪:《隋唐制度渊源略论稿》,商务印书馆2011年版,第111页。瞿同祖先生认为:“秦、汉之法律为法家所拟订,纯本于法家精神”,“法律之儒家化汉代已开其端”。(86)瞿同祖:《中国法律与中国社会》,商务印书馆2010年版,第379、380页。两位先生提出了影响深远的刑律、法律儒家化命题。以往都认为法家思想主导下建立起来的秦律应充分贯彻了“壹刑”和“刑无等级”的原则,排斥一切法律特权,从而认为法律儒家化应该是一个从西周、春秋时期贵族有法律特权,到战国、秦和汉初无法律特权,再到魏晋南北朝隋唐时期贵族有法律特权的过程。但是,律简中大量规定有爵者享有减免刑罚特权的法令,冲击了我们对秦汉律的认识。这就需要对法律儒家化过程作新的解释。

周代的“八议之辟”、魏晋南北朝隋唐时期的“八议”“官当”都是维护少数官僚贵族法律特权的制度,二者在精神上一脉相承。二十等爵是作为周爵的对立物而出现的,是法家农战政策的集中体现,附丽于其上的法律特权也与周爵和五等爵有着很大的差别,呈现非贵族化、扁平化、工具化等特征。虽然秦汉律中的以爵减免刑罚与周代、魏晋以后的法律一样,都主张有爵者享有法律特权和实行同罪异罚,然而其在设立意图、适用方式上都有着相当大的不同:(1)在设立意图上,赋予有爵者法律特权主要是为了增加爵的尊贵性以诱使民众为了得到它而努力耕战,并不是为了尊显贵族;(2)在适用主体上,人数众多的庶民通过耕战等途径成为有爵者,从而使享有爵的法律特权的主体由贵族变为普通民众;(3)在适用方式上,一般都是从庶民可以普遍拥有的低级爵以上享受同一法律特权,高级爵的权贵能够独享的法律特权很有限;(4)在适用原则上,秦汉律中的以爵减免刑罚充分贯彻着法家的国家本位主义精神,在涉及国家利益的犯罪中严格限制甚至排除有爵者的法律特权。从秦汉律中的以爵减免刑罚到后世法律中的“官当”“八议”,其中经历了一个爵的法律特权儒家化过程。故此可以把法律儒家化的过程重新解释为由法家的法律特权变为儒家的法律特权的过程。

由此,一个法律儒家化的过程已然清晰可见:

西周、春秋战国、秦和汉初魏晋南北朝隋唐八议之辟以爵减免刑罚八议、官当儒家之“礼”法家之“法”儒家之“法”

近年来,学界利用新出简牍研究秦汉政治法律制度时,更加强调其与周代和魏晋以后的因循性。如,曹旅宁先生认为:“近年来,随着江陵张家山汉简所载汉初律材料的公布,其二年律令多有与秦律一样的条文,与唐律也多有对应之处,更反映了数千年来中国法律的统一性和连续性。”(87)曹旅宁:《秦律新探》,中国社会科学出版社2002年版,第75-76页。史学研究确实应当秉持客观求实的态度,不可人为隔断历史之间的联系,只是求同固然重要,辨异也必不可少,否则中国历史上的沧桑剧变又从何而来呢?在从周到唐这一漫长的历史过程中,爵的法律特权肯定是既有因循又有变革的,二者同时并存,只是变革大于因循更符合这一时期爵的法律特权演变的主要潮流。

——秦汉时期“伏日”考论