本科一流课程建设的改革与实践

余锦华 王志福 李忠贤 耿新

摘 要:气候是人类生存和发展的重要环境要素。气候学是研究气候形成与变化、气候与人类活动关系的学科,是大气科学的重要分支。20世纪70年代初,气候系统的概念被提出,气候学的发展进入现代气候学阶段,其研究对象从大气圈拓展到包含大气圈、水圈、冰冻圈、陆圈和生物圈的气候系统。人类活动对气候变化的影响与日剧增,气候系统综合观测技术以及数值模式的发展迅速,使气候变化方面的研究成果日新月异。为了培养顺应科技发展和国家需求之人才,恪守“为党育人、为国育才”的初心,现代气候学课程建设与时俱进,从教学理念与目标、教学内容、教学设计策略、教学评价等方面进行持续改革和实践。没有最好,只有更好,文章对该课程的一流课程建设的改革与实践进行了总结和回顾,以提升现代气候学课程的高阶性、创新性和挑战度。

关键词:教学改革;课程建设;教学设计;教学评价

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2021)08-0020-04

Abstract: Climate is an important environmental factor for human survival and development. As an important branch of atmospheric science, climatology studies the relationship between climate formation and change, climate and human activities. In the early 1970s, the concept of climate system is put forward, and the development of climatology entered the stage of modern climatology, whose research object expanded from atmosphere to climate system. The impact of human activities on climate change is increasing day by day. The rapid development of integrated observation technology and numerical model of climate system has made the research results of climate change changing with each passing day. In the face of scientific and technological progress and national demand, abiding by the original intention of "educating students for the Party and talents for the country", the construction of modern Climatology curriculum should keep pace with the times. The continuous reform and practice are conducted from the aspects of teaching idea and goal, teaching content, teaching design strategy and teaching evaluation. There is no best, there is only better. This paper summarizes and reviews the reform and practice of the first-class curriculum construction of this course, so as to enhance the high-level, innovative and challenging degree of modern climatology course.

Keywords: teaching innovation; course development; teaching design; teaching evaluation

引言

高等教育的根本任务是培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,教育质量是生命线。一流课程建设,提高课程教学质量是实现一流本科教育的重要環节。为贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神,教育部先后发布了《关于一流本科课程建设的实施意见》和《关于开展2019年线下、线上线下混合式、社会实践国家级一流本科课程认定工作的通知》,充分展现了国家高度重视高等教育中课程建设工作。立德树人是高校之本,所有课堂都有育人功能。充分挖掘现代气候学课程的思政资源,把做人做事的基本道理、社会主义核心价值观、实现中华民族复兴的理想和责任融入课堂教学中,激励学生自觉把个人的理想追求融入国家和民族事业。教学中教师将这些铭记于心,充分发挥课程的德育功能,运用德育的学科思维,提炼现代气候学课程中蕴含的文化基因和价值范式,在“润物细无声”的知识传授中融入理想信念层面的精神指引,将是专业课程教学的必然趋势。

南京信息工程大学开设的气候学课程,始于建校之初的1963年,历史悠久,基础雄厚。经过多年的教学积累,1995年,本校缪启龙教授主编的《气候学》[1]教材正式出版;2010年,课程团队编写的《现代气候学》[2]教材出版,入选普通高等教育“十一五”国家级规划教材,是国内首次以气候系统为主线的现代气候学教材。在近些年的教学实践中,课程团队在层次、结构、理论知识的深度、课程内容的实践性和最新科研成果等方面对原有的教材进行了补充和改进,2018年,发行了第二版《现代气候学》[3]教材,该教材入选“十三五”江苏省高等学校重点教材。教材质量不断地提高,促使我们更加深刻地去思考,如何进一步提高课程教学质量。如本课程的基础理论部分涉及较多的物理概念和各种复杂的物理过程,这些物理概念如何应用于科研、业务和生活生产实践?如何理解气候系统的热力及水分过程等,这些物理过程对气候形成和变化有何影响,其机理是什么?学生怎样掌握上述物理过程的定量估算?人类活动对气候变化的影响途径和程度的估计方法等。教材中,这些物理概念和物理过程多以文字论述,容易造成部分学生平时不学、期末突击死记硬背的情况。如何在有限课堂时间内,让学生能学得进去,变被动为主动学习,更好理解和掌握气候学基础理论知识,是本课程面临的主要挑战。只有不断进行课程教学建设的改革和实践,并对改革和实践过程进行总结和反思,才能使课程建设不断进步,改革效果更上一层楼。同时,现代气候学与国家和社会需求、经济建设、外交、生活生产实践等直接相联系,同时与其它学科结合非常紧密。如《联合国气候变化框架公约》下的气候变化峰会、联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)、世界气候大会等都是中国国家领导人和政府积极参与的国际会议或组织,也是气候学与其它学科交叉应用的舞台,课程教学中如何将这些融合进思政教育中,培养学生爱国主义情怀,励志为国效劳的精神,也是一流课程建设需要关注的问题。

一、教学理念与教学目标

南京信息工程大学大气科学为国家“双一流”建设学科,大气科学专业坚持“学科引领、行业驱动、国际接轨”的理念,为气象行业、国内外大学和科研院所培养大批高素质的研究、业务和管理人才。现代气候学是大气科学的重要分支,是培养大气科学专业复合型人才的核心课程,是实现大气科学专业办学理念和培养目标的重要支撑。

课程教学目标包括三个层次:1. 知识层面,记忆和理解课程的物理概念,解释重要的物理过程,重述气候特征和演变规律,掌握物理过程的定量估算;2. 能力层面,评估复杂的气候现象和气候异常特征,拥有将现代气候学基础理论知识运用于科研、业务和生活生产实践的能力;3. 素质层面,具有专业领域自主学习、创新运用,拓展升华,服务国家和社会的素养。形成自觉遵守规则,诚实守信的良好习惯,增强学生团队合作意识,培养学生严谨的工作作风,提高学生的爱国主义情怀。

二、课程内容和组织实施

气候系统为现代气候学的研究对象,课程教学内容将以太阳辐射强迫的气候系统为脉络,阐述各种物理过程及其对气候形成和变化的影响,主要有:气候、气候变化等基本物理概念,气候系统的基本特性;气候系统的热力和水分过程,气候系统各子系统的相互作用过程,这些过程对气候形成与变化的影响;气候、极端天气气候变化特征及成因、人类活动对气候变化的影响;气候诊断、气候预测与气候服务等。本课程以课堂教学为主,辅以线上课程,实行线上线下相结合的教学方式。课程资源包括教材、教学大纲、授课PPT、讲稿、题库、线上课程资源、名人堂(国内外知名专家的学术报告或讲座)等。同时,教学内容中,根据课程思政的要求,确定教学内容:诚信、严谨、爱国、爱岗等,将这些融入到教学内容,如引导学生了解目前世界气候变化研究的发展水平,激发学生的爱国情怀。

三、教学设计思路

以目标导向为原则,坚持“以学生为中心”的教学理念,从关注“教”到关注“学”,从“我要教什么”转向“国家和社会需求是什么?学生能学到什么?学会后能干什么?”开展课程顶层教学设计。此外,教学的顶层设计上把学生的思想政治培养作为专业课程教学的目标放在首位,并与专业发展教育相结合。

(一)课程级(宏观)的教学设计

结合学生的先修课程(大气科学概论、大气物理学、天气学原理等),规划本课程教学的整体框架和具体内容,不断完善教学大纲。突出课程的核心是气候形成与变化,重点是影响气候形成和变化的各种物理过程和人类活动的作用,难点是物理过程的定量估算。具体教学内容上做到广度和深度的融合,体现学科前沿性与时代性,增加研究性、创新性、综合性和挑战性,加大学生学习投入,科学“增负”,让学生体验“跳一跳才能够得着”的学习挑战。完善作业、单元测试、问答、讨论、课后阅读、期中、期末考试等课程综合成绩的评价指标,增强学生经过刻苦学习收获知识、能力和素质提高的成就感。

(二)课堂级(微观)的教学设计

强化课堂教学设计,进行学情分析,设定学习目标和教学内容,确定课堂教学重难点,进行教学流程设计,准备好课程作业、举例、问答题、思考题、课外阅读的参考文献等。针对不同的教学内容和学生特点,灵活运用多种教学方法和现代教育技术手段,实施不同的教学策略。如物理概念部分,主要采用引导式讲授、举例、问答等书架式策略;物理方程及过程运算内容,采用引导式讲授、课堂练习、分组讨论等PI教学法;气候特征分析内容,则综合使用课前预习、课堂上探讨与交流、教师归纳和总结等互动式教学技巧。通过一系列教学设计的改进,逐步提升学生学习主动性,让绝大部分学生既能听得懂、学得会,又能讲得出、用得好。

结合课程要求,平时考勤、作业、测试等,要求学生从诚信做起,不抄袭,不弄虚作假,培养学生的诚信意识。在教学过程中,根据学生的具体情况分组完成作业,培养学生互助友善合作精神。通过课程讨论,激发学生的学习兴趣,有助于学生树立远大理想,敢于担当,投身中国的气象事业。

四、教学效果评价与比较

针对教学目标、教学内容、教学组织,探索以学生为中心,构建体现学习成果创造性和多样性等多元化考核评价体系。加強对学生课堂内外、线上线下学习的评价,强化阅读文献能力的考查,提升课程学习的广度。加强研究型、探究式学习等作业评价方式,强化课程难度和挑战度。通过问卷调查等形式进行学生评价、督导评教、后续课程评估以及业务部门反馈等。《现代气候学》课程教学取得了很好的教学效果。督导评教优,学生普遍反映现代气候学课程使他们在后续专业课学习、国家级和省级大学生创新创业计划项目、出国访学、考研升学、硕士生和博士生论文的选题、业务和科研工作等方面受益匪浅。既有明显的启蒙和引领作用,也能直接指导业务和科研。

五、本课程的特色和创新

经过多年的课程建设改革和教学实践,本课程既有理论创新,又特色鲜明。

(一)提出“气候和气候变化等概念”的全新定义,丰富了现代气候学

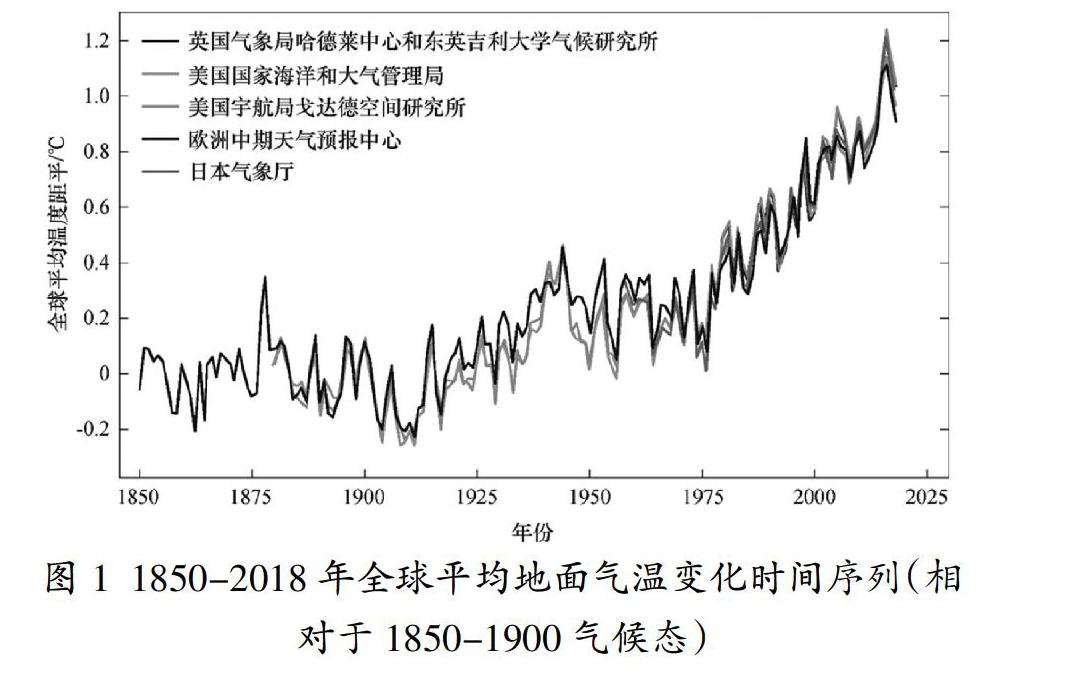

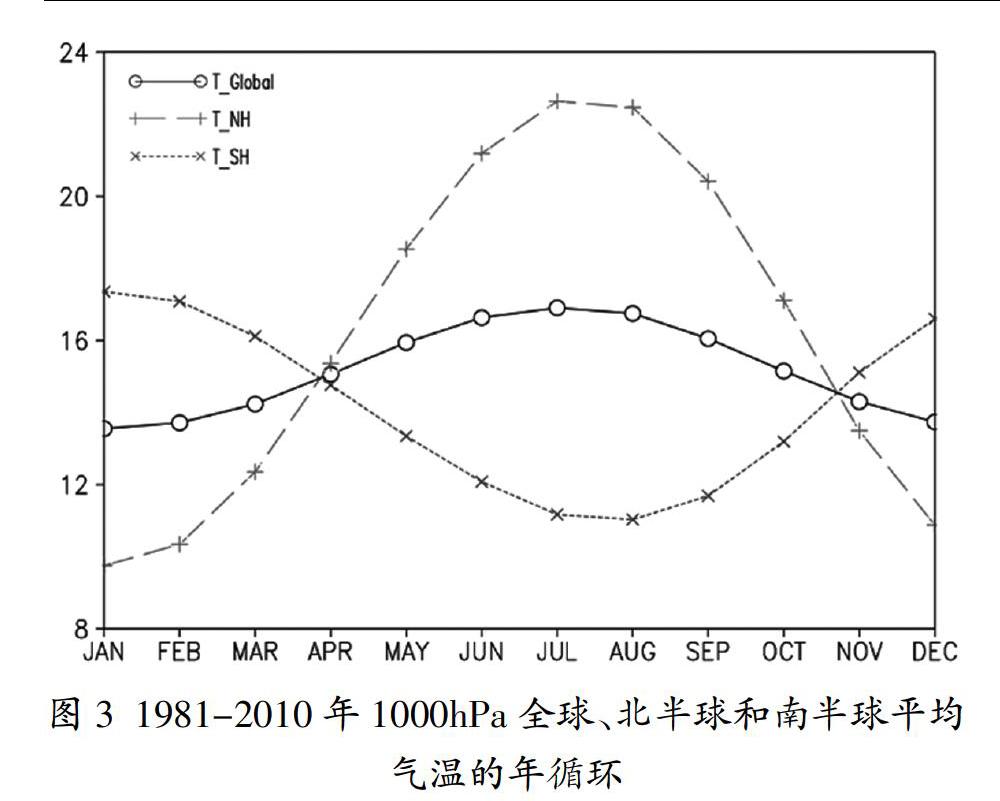

如将气候定义为“在太阳辐射和气候系统各子系统相互作用下,地球上某一区域在某一特定时段内天气(气候要素)的多年平均状况及其极端情形。”该定义综合了现代气候学的发展,使我们的教学脉络更加清晰明了,同时有助于气候特征的表述和实践中的应用。将气候变化定义为“气候状态相对于其气候态的偏差或同类气候状态间的差异”,该定义表述简洁严谨,蕴含了丰富的信息,便于学生理解和应用,对业务和科研具有重要的指导意义。遵从定义中“气候状态相对于其气候标准态的偏差”的内涵,将每年的气候状态偏差或气候状态按年的先后顺序排列得到的序列,称为某一气候要素变化的时间序列,该序列是气候变化研究常用的对象,如图1所示的全球平均地面气温变化的时间序列,其蕴含了趋势、年际和年代际振荡等信息。纠正了学生及相关科研人员常常将类似图1的时间序列,称为年际变化的错误论述。因为气候变化研究中,年际变化主要指 2-9年的时间尺度变化。气候状态和气候态是气候学的基本概念,是理解气候及气候变化概念的基础。课程中创新性提出:地球上某一区域的气候要素(如气温、降水、气压、风等)在某一特定时段内的统计特征,包括其平均值、总量、极端值、方差等统计量称为气候状态。同类气候状态多年(一般取30年)的平均,称为气候态。如图2的1月和7月1000hPa气温1981-2010年平均的空间分布,图3显示的1月到12月份全球、北半球和南半球1000 hPa平均气温的季节变化(或年循环、年变化)。课程中提出的气候及气候变化等概念可以推广应用于气候系统,如海温、土壤湿度、冰雪面积、叶面积指数等物理量。

(二)与气候业务和科研紧密结合

气候学是一门理论与实践性结合很强的学科,在教学过程中,将基础概念、理论知识与气候诊断、监测、预测、评估、服务等业务以及科研相结合,让学生充分了解和认识现代气候业务的具体业务内涵,反补教学,促进教学,让学生学以致用,培养学生的专业素养和解决实际问题的能力。

(三)与时俱进,将气候变化最新研究成果引入课程教学

气候学是一门快速发展的学科,特别是气候系统的综合观测技术,如遥感卫星、气候系统各子系统相互作用的湍流观测等,数值模式的发展使气候变化方面研究成果日新月异,如全球气候系统模式用于研究人类活动对全球增暖的定量强迫效应的归因、极端天气气候及灾害影响等方面的研究成果。教学设计中,适时将国内外前沿科研成果融入课堂,拓展视野,提升学生专业素养,激发学生的学习热情,引导学生去思考“我能做什么”。

(四)课程思政贯穿于教学过程

牢记立德树人是高校之本,所有课堂都有育人功能。围绕育人目标,做好课程教学的顶层设计,使思政教育贯穿于整个《现代气候学》的教学。通过课程讨论,学生查阅文献等激发学生的学习兴趣,有助于学生树立远大理想,敢于担当,投身中国的气象事业。教学手段上,充分利用现代化网络信息技术,引导学生查询下载气候资料,应用于气候学理论,培育学生实践创新,追求卓越的优秀品质。

(五)教学改革意识强烈、成果显著

课程团队负责人和主要成员为2010年和2018年出版的《现代气候学》的主要编著者,2018年更新的《现代气候学》为“十三五”江苏省高等学校重点教材,与上一版相比,调整了层次、结构;增加了气候学理论知识的深度和利用现代全球再分析数据对气候物理量的运算方法介绍,增强教材的实践性;吸收了现代气候学的最新研究成果,特别是IPCC第五次评估报告和第三次中国气候评估报告的内容。课程团队還制作了线上课程,在中国大学MOOC平台上线,引导学生进行探究式与个性化学习,受到极大关注,开课第一期,参加学习的人数超过1800人。本线上课程第二期开课,在2020年新冠病毒疫情流行期间的网上教学,起到很好的作用,有近4000人参加了该课程的学习,在MOOC平台的讨论区和教师答疑区非常活跃,课程得到了一致好评,促进了线下教学。

(六)教学团队力量强,结构合理

现代气候学教学团队由多名教授、副教授和若干名讲师组成。团队具有良好的合作精神和梯队结构。团队力量雄厚,多名教师除了具有丰富的教学经验外,同时从事气候学相关的科学研究工作,教研相长,如虎添翼。如团队主要成员江志红教授和徐邦琪教授分别是科技部“973”项目和国家重点研发计划“重大自然灾害监测预警与防范”项目首席科学家。团队负责人余锦华教授具有较深的学术造诣和创新性学术思想,长期从事气候学相关的科学研究,致力于本团队课程建设,坚持在学校教学第一线为本科生授课。

六、结束语

经过近些年的教学建设的改革与实践,我们在现代气候学的教学理念创新、课程教学内容的优化更新、教学设计的提升、教学效果评价的完善等方面取得了一定的成效。科技发展、社会进步以及国家和人民的需求不断提升,现代气候学的课程建设改革和实践永远是一个进行时。我们将进一步加强课程团队教师思想政治教育,提高育人意识,切实做到爱学生、有学问、会传授、做榜样。转变教师重知识传授、能力培养,轻价值引领的观念;进一步确立学生中心、产出导向、持续改进的理念,实施以目标为导向的课程建设,充分挖掘本课程丰富的“思政资源”,达到立德树人的目的;重塑课堂教育教学形态;深入建设线上课程,做好线上线下翻转课堂教学;完善课程考核办法,使现代气候学课程教学迈向新台阶。

参考文献:

[1]缪启龙.气候学[M].北京:气象出版社,1995.

[2]缪启龙,江志红,陈海山,等.现代气候学[M].北京:气象出版社,2010.

[3]缪启龙,江志红,陈海山,等.现代气候学[M].北京:气象出版社,2018.